Dans la traduction alerte et ferme que signe Jean Pavans, le propos du Corsaire et autres poèmes orientaux de Lord Byron n’en apparaît que plus clairement : exorciser au plus vite, par les voies et les moyens du vers et du mètre, une angoisse majeure chez le poète romantique. Celle éprouvée à la vue des métropoles d’Athènes et de Venise, jadis fières et libres, mais s’enfonçant lentement aujourd’hui – nous sommes en 1819 – dans l’oubli et la servitude.

Lord Byron, Le corsaire et autres poèmes orientaux. Édition et traduction de l’anglais par Jean Pavans. Édition bilingue. Poésie/Gallimard, 416 p., 11,20 €

Qu’on ne s’y trompe pas, en effet. Le figement redouté n’est que secondairement celui du sang qui s’épaissit dans les artères ou du vieillissement prématuré de l’organisme, à l’origine d’un ralentissement de la démarche. Avant que d’être biologique ou physiologique, la dépression, on dira encore la mélancolie, apparaît d’emblée politique. Avec Ode on Venice, trônant à la première place du recueil, le péril révèle d’emblée son vrai visage, celui d’une Histoire entrée en décomposition. Et qui fait que Venise, la grande puissance maritime autrefois républicaine, s’enfonce, s’abîme et achève de se perdre, chaque jour un peu plus, dans les eaux mortes de la lagune. De ce poème en forme d’oraison funèbre, monte l’odeur pestilentielle de la stagnation et de l’immobilisme. À ceci près que la pourriture ne tient pas, ici, du chromo ou de l’image d’Épinal ; sa valeur est toute métaphorique. À mesure que les canaux s’envasent et s’obstruent, la tyrannie autrichienne s’accroît, selon le principe des vases communicants. À tout prendre, que le sang coule à flots et déborde est encore préférable à cette forme d’oisiveté coupable – celle, au premier chef, de Byron jouant au cavaliere servente dans Venise-la-Morte – qui serpente dans les veines

« Maudites comme des canaux d’eaux mortes et endiguées,

Se remuant tel un malade dans son sommeil,

Qui fait trois pas et puis s’écroule. »

Mieux vaut encore mourir, conclut le poète, rejoindre les Spartiates défunts et encore libres, dans leur fier charnier des Thermopyles, plutôt « que de stagner dans notre marécage ». Inclusive, l’expression « notre marécage » se veut générationnelle autant que personnelle. L’image traduit comme nulle autre le profond malaise qui fut celui des poètes de la deuxième génération des romantiques anglais. À eux qui n’ont pas connu la Révolution française et ont assisté impuissants à la trahison de ses idéaux, il n’aurait donc été offert d’autre perspective que celle consistant à subir le destin qui vous accable, à entrer vivant dans une forme de lente agonie ? Face à la contagion de l’endeuillement généralisé, Byron voulut remonter en selle au plus vite.

C’est, en substance, ce à quoi s’attachent les trois autres poèmes du recueil, dont l’unité se fait autour de l’Orient, de l’exotisme – qui est aussi un érotisme. On y retrouve les mêmes phobies – torpeur et stagnation mortifères – ainsi qu’un besoin, semblablement impératif, de les conjurer, de les faire battre en retraite, à la faveur d’un élan à même d’incarner le mouvement qui emporte les digues. Les deux poèmes orientalistes, Le Giaour (1813) et Le Corsaire (1814), furent composés dans la période précédant l’exil de 1815. En contrepoint de l’action, le spectre d’une Grèce enchaînée, sous la botte ottomane, y sert à la fois de repoussoir et d’aiguillon. S’y déchaîne la furia bryronese, selon des modalités néanmoins distinctes.

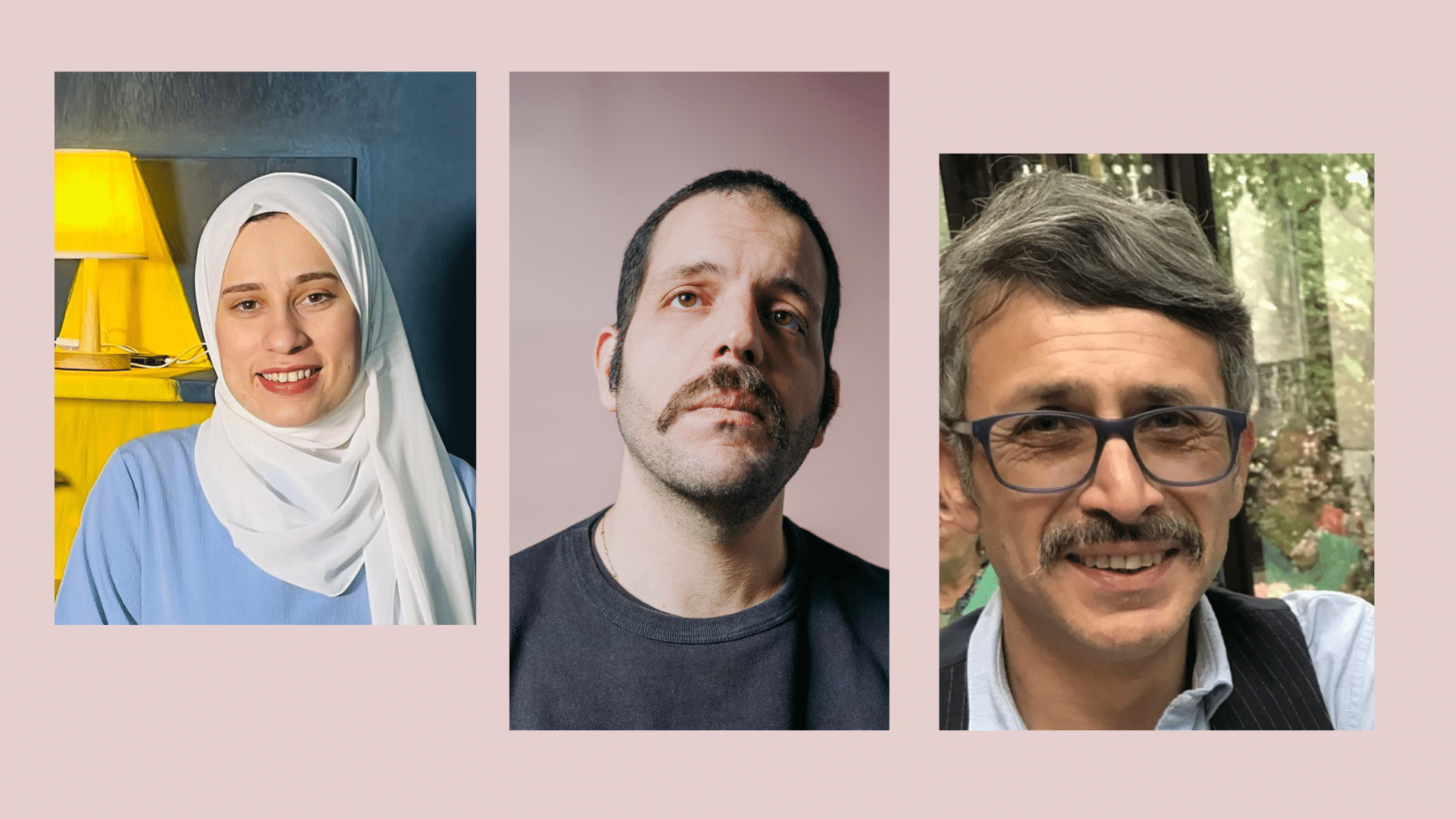

Lord Byron par Richard Westall (1813)

Le Giaour, sous-titré « Fragment d’un conte turc », montre un Byron postmoderne avant l’heure, partisan de multiplier les points de vue, de disjoindre la linéarité d’un récit dont la version complète narrerait les aventures d’une jeune esclave, Leïla, qui, selon la coutume musulmane, fut jetée à la mer pour infidélité, et qui fut vengée par un jeune Vénitien, son amant, à l’époque où les Sept-Îles étaient une possession de la république de Venise. Le chrétien du titre y est opposé en un combat à mort au pacha Hassan, préfigurant ainsi le « choc des civilisations » décrit par Samuel Huntington. Vaincu, Hassan accède au Paradis des Houris, d’où il lance contre son adversaire une série de malédictions, dont celle, fameuse entre toutes, qui dépeint le Giaour (jamais autrement nommé) en vampire condamné à sucer le sang de toute sa race. Parmi les nombreux morceaux de bravoure qui rythment le poème, figure en bonne place la scène où un mystérieux sac (condamnant le cadavre de la femme infidèle) est jeté à la mer, mobilisant toutes sortes d’échos shakespeariens :

« ce n’était qu’une lueur

Jouant sur les ondulations de l’eau ;

Il diminuait de taille à mes yeux,

Simple galet en train de disparaître ;

Ce ne fut bientôt qu’une tache blanche,

Joyau englouti défiant la vue ;

Maintenant ses secrets cachés sommeillent,

Connus des seuls Génies des profondeurs

Qui, tremblant dans leurs grottes de corail,

N’osent pas les chuchoter à la houle. »

S’éloignant au fond de l’eau, le sac n’en cesse pas pour autant de retenir, de séduire : Victor Hugo, dans ses Orientales, reprendra le motif (« Clair de lune »). C’est sur des distiques lapidaires que s’achève le poème : « Ces fragments sont tout ce que nous savons, / De celle qu’il aima et celui qu’il tua. » Avec Le Corsaire, en trois chants complets, l’inspiration se fait plus ample, de nature opératique, plutôt que romanesque. Le personnage du héros byronien, éternellement sombre, dédaigneux, torturé par la culpabilité, mais néanmoins sauvé par son grand cœur, y est éclipsé par le duo des femmes amoureuses : Médora, l’épouse oblative, et Gulnare, l’esclave criminelle, qui tue pour rendre à Conrad sa liberté chérie. La Grèce n’est plus, Athènes n’est plus dans Athènes, mais l’intrigue, qu’on pourrait croire de pur divertissement, et en tout cas de nature bien plus romantique qu’authentiquement sexuelle, rompt néanmoins avec les conventions du genre. Des contre-feux s’y édifient, léguant « aux temps à venir le nom d’un Corsaire / Qui a mêlé une vertu à mille crimes ».

Diodati, la résidence de Lord Byron (1833) © The New York Public Library Digital Collections

Mazeppa, lui, vole sur les ailes du vent. Le poème fend l’air au rythme du cheval sauvage qui emporte sur son dos le jeune page polonais, surpris en flagrant délit d’adultère. Jamais récit, narré par un hetman défait à la guerre et vieillissant, n’aura traduit de manière aussi explicite la nostalgie de la jeunesse enfuie, le désir de renouer avec les sensations d’une intensité littéralement exquise, car procédant d’un supplice recherché et rendu le plus douloureux possible. Fifty shades of Byron, complaisamment. Chaque cahot du tumultueux parcours enfonce un peu plus profondément les cordages trempés de sang dans la chair du corps dénudé, comme dans celle du vers emporté par la folle cavalcade. Ce n’est pas pour rien que le Mazeppa byronien s’est imposé comme icône gay. Surgie de la forêt, également peuplée de loups voraces, une horde de chevaux sauvages se porte à la rencontre du couple formé par Mazeppa et son coursier, désormais sur le point de rendre l’âme. A thousand horse, and none to ride : « Un millier de chevaux et aucun cavalier », comme le traduit Pavans. Faisant cercle autour du mourant bientôt appelé à saisir le vif, les chevaux à la robe sombre, dont pas un seul poil n’est blanc, transparent symbole là encore, esquissent les conditions d’un saisissant devenir-animal. Et la langue de se faire sauvagement autre, et le vers de renifler, de hennir, de ronfler, d’écumer, de tressaillir… Quand, finalement, les chevaux se détournent du spectacle, chacun rentre dans son ordre, animal et humain. Il n’empêche : un bref instant, la frontière s’est effacée, une expérience-limite a pu se dire, précédant de peu une syncope, l’évanouissement du témoin, sauvé de la mort, comme toujours chez Byron, par une femme.

Mais on n’échappe pas, très littéralement cette fois, à l’enlisement et à la coagulation honnis. À croire, ainsi que le dirait Pierre Bayard, que « demain est écrit », et que le poète avait anticipé les circonstances de son trépas. De fait, Byron meurt, non pas les armes à la main, mais terrassé par une ancienne fièvre maligne, sans doute réactivée par les émanations en provenance des « marécages » insalubres encerclant la ville de Missolonghi. Mais, en venant à la rescousse des Grecs, dont la reconnaissance lui sera éternellement acquise, en ouvrant la voie à leur indépendance retrouvée, Byron a « franchi / L’abîme des mers, ajout[é] un courant à l’Océan, / Un esprit aux âmes qui animaient nos pères, / Et un homme libre de plus. » Byron ou la braise qui jamais ne s’éteint.