Fruit d’une exigeante recherche de plus de dix ans menée par Anne Lafont, L’art et la race est une réflexion dense et ambitieuse sur les représentations visuelles des Noir.e.s au XVIIIe siècle. Un objet d’étude dont l’approche inédite vient bousculer et stimuler la discipline de l’histoire de l’art en France.

Anne Lafont, L’art et la race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières. Les Presses du Réel, 476 p., 32 €

Sur ce sujet, on peut rappeler The Image of the Black in Western Art, la pionnière et titanesque entreprise du couple Menil, entamée dans les années 1970, mais dont le volume consacré au XVIIIe siècle a longtemps été reporté et il y manque par ailleurs la partie consacrée à l’école française. Toujours aux États-Unis ou au Royaume-Uni, depuis ces dix dernières années, des études ont permis de (re)problématiser de façon décentrée la culture (visuelle) de l’ère moderne. Anne Lafont se place dans leur lignée : citons Helen Weston sur l’iconographie de la première abolition de l’esclavage, David Bindman sur les liens entre théories naturaliste et artistique, Kay Dian Kriz sur l’imaginaire visuel des Caraïbes et Andrew Curran sur l’histoire des textes sur la blackness. Là où, en définitive, l’histoire intellectuelle ou le XIXe siècle ont souvent été privilégiés dans l’étude des représentations des Noir.e.s, l’autrice se concentre, en historienne de l’art, sur la spécificité des images à l’horizon de la pensée des Lumières. Elle apporte ainsi une voix restée trop longtemps absente de la recherche française.

Anne Lafont inaugure son étude sous la triple égide – artistique (formelle et théorique), naturaliste et coloniale – intriquée dans l’année 1684. Le point de départ est un petit tableau d’Antoine Coypel montrant l’un des premiers serviteurs africains de la peinture française. Il est figuré au premier plan, devant une jeune femme vraisemblablement pas aristocrate. Nous sommes ici, et c’est la singularité de cette œuvre, à rebours de la formule picturale à venir : le page minoré, accessoire pigmentaire et accessoire tout court de l’aristocratie blanche. Cette même année, François Bernier publie un texte qui décline pour la première fois l’humanité en quatre races distinguées selon le critère prééminent de la couleur de la peau : blanche, jaune, noire et rouge. Partition reprise ensuite par Linné tandis que coexisteront jusque dans le cours du XIXe siècle des distinctions plus nombreuses – race caucasique, celle des Hottentots, des Pygmées, etc. Dernière strate : la promulgation du Code noir (1685) qui réglemente dans les colonies françaises, îles et Louisiane, le statut d’exception civil et pénal de l’esclave noir.e.

L’autrice ne se départira jamais de cette intrication tant celle-ci est – ce qui constitue l’un des intérêts de cette approche – nécessaire à la compréhension d’images travaillées par, autant qu’elles les travaillent, les catégories de l’art, la race, l’Africain.e, les Lumières. Des catégories complexes et délicates parce qu’elles « ont concouru à échafauder une idéologie de la domination ». À ce décentrement disciplinaire correspond un corpus large où peintures, productions graphiques scientifiques, textiles, gravures et arts décoratifs se répondent.

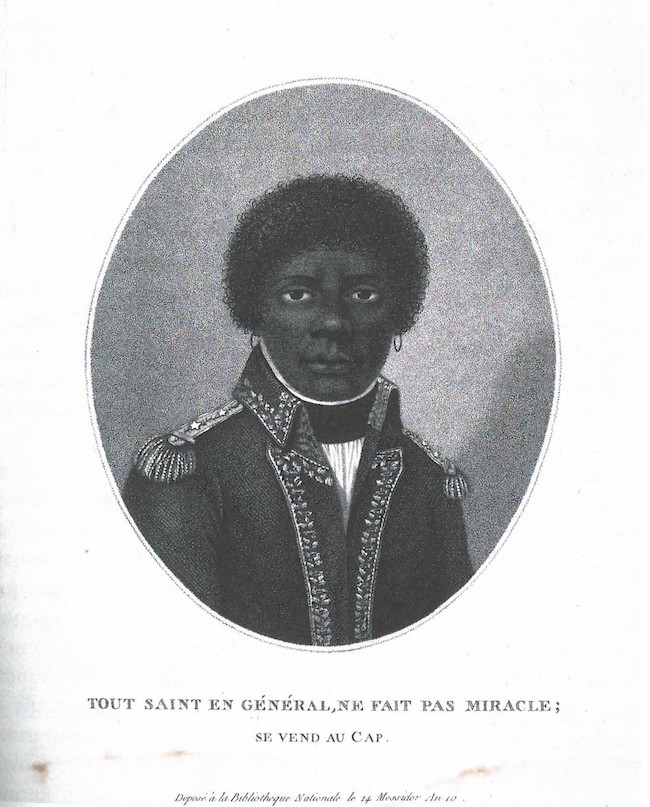

Gravure à charge (anonyme) de Toussaint Louverture (1802) © musée d’histoire de Nantes

Ils se répondent d’autant plus que l’horizon des Lumières est transnational : l’axe atlantique européen-américain avec ses circulations – déplacements forcés de populations depuis l’Afrique, transferts d’idées et de motifs, séjours transatlantiques d’artistes et de politiques – supplante à juste titre l’échelle nationale. Les Européens ne pénétreront l’intérieur de l’Afrique qu’à partir du XIXe siècle. Aussi l’espace caraïbe, au cœur de cet axe atlantique, véritable « laboratoire du monde », est-il la zone majeure de contacts entre Français.e.s et Africain.e.s : l’esclavage s’exerce dans les colonies d’outre-mer jusqu’en 1794 puis de nouveau à partir de 1802, avant la seconde abolition de 1848. C’est d’ailleurs aux Caraïbes qu’est concrétisée jusque dans ses ultimes limites la pensée des Lumières. Une révolte esclave conquiert en 1804 l’indépendance d’Haïti (ancienne colonie française de Saint-Domingue). La première république noire libre du monde est inaugurée. Elle est anti-esclavagiste, anti-coloniale et antiraciste. L’étude s’attache à révéler « l’ubiquité de l’image » : comment un motif, un objet et ses matériaux résonnent en différents endroits. Comment aussi « ce qui se crée et s’expose à Paris a des répercussions à Port-au-Prince ou à La Nouvelle-Orléans et vice versa ». Sans négliger les paradoxes et interstices qui sont aussi ceux des Lumières.

La période privilégiée ici, de 1680 à 1810 environ, précède celle du racisme « scientifique ». Elle semble d’autant plus intéressante que la race est un concept relativement instable, pas encore « le lieu de positions idéologiques claires ». La race désigne alors « une entité d’individus liés par un ensemble d’éléments corporels communs, transmis par filiation » ; soit une couleur et une physionomie, toutes nuances, variables géographiques et climatiques, et « altérations » d’ordre dermatologique confondues. Les critères déterminants sont donc de l’ordre du visuel, de l’apparence. Les mêmes que ceux des artistes pour lesquels la figure humaine est au sommet de l’échelle des valeurs. Les représentations étudiées par Anne Lafont seront tour à tour celles d’une présence noire aux réalités et à la géographie diverses : en Europe (France), en Amérique (du Nord et dans les Caraïbes), en Océanie (Australie). Et ce, à travers l’œil, organe prépondérant et jamais innocent, des Lumières.

« Race » et « race noire », déjà défis philosophique, politique, juridique et social pour les Lumières, constituent aussi – et c’est le postulat principal de l’ouvrage – un défi artistique. Comment représenter la figure (multiple) de l’Africain.e qui, en surgissant avec de plus en plus d’acuité dans le champ de vision et dans le champ de la connaissance, bientôt celui de la communauté citoyenne, lui pose aussi question ? Car la philosophie du progrès et de l’émancipation à vocation universaliste bute constamment sur « la dépendance de l’Europe moderne à la traite et à l’esclavage dans les colonies ». L’opulence et le raffinement en métropole tiennent à l’exploitation de l’homme par l’homme outre-mer. Anne Lafont se glisse au cœur des motivations et des modalités de ces représentations et embrasse leurs polysémies, leurs enjeux et leurs limites.

L’ouvrage se divise en six chapitres. Les deux premiers explicitent les paradigmes qui bornent conceptuellement la période étudiée : la couleur/la couleur de la peau (1684), le dessin/le crâne (1791). Suivent deux chapitres consacrés à la fabrique du portrait de l’Africain.e en France – de serviteur.e accessoire à citoyen.ne individualisé.e ; puis à celle plus complexe de son image héroïque, sa tentative du moins, dans l’espace atlantique marqué par les luttes d’indépendance (États-Unis et Haïti). Les héros révoltés restent fantômes ou dénigrés tandis que les serviteurs et affranchis dociles, de préférence monothéistes, sont édifiés par de dignes portraits artificiellement orientalisés : la visibilité est inversement proportionnelle à la contribution sociale ou politique. Les derniers chapitres explorent l’apparition des Noir.e.s dans les arts décoratifs, puis la représentation de la violence qui leur est infligée, « un impensé de la colonie » avant le courant abolitionniste.

Le leitmotiv est donc de révéler la « pluralité énonciative » d’une image. Il implique de maîtriser et de naviguer entre différents savoirs et différentes théories pour lesquel.le.s les explications ne sont d’ailleurs pas économisées. En retour, Anne Lafont a recours à des inventions conceptuelles, disons des formules, qui condensent habilement sa réflexion et lui donnent sa dynamique.

« Jeune noir tenant une corbeille de fruits et jeune fille caressant un chien » d’Antoine Coypel (vers 1684)

Parmi elles, « protectorat pigmentaire » souligne l’impérative préservation de la blancheur, signe d’une qualité sociale – le blanc impliquerait la lisibilité des émotions – qu’on n’hésite pas à surjouer par les fards et le maquillage. Selon la thèse de l’autrice, la théorie artistique (prééminence de la couleur sur le dessin, équilibre de la couleur) semble préparer le terrain à des considérations raciales. Le recours à une figure noire, ce « corps-jouet » placé en miroir – une préconisation de l’Académie pour équilibrer une composition –, permet aussi de borner une définition de soi et de l’autre et, tel un artefact exotique, de délimiter hors champ un territoire colonial. Le doute sur l’authenticité de l’identité raciale grandit néanmoins lorsqu’il s’agit d’envisager le cas des albinos. Ces derniers font d’autant plus l’objet d’une obsession qu’ils et elles mettent à mal les séparations raciales : plus blanc.he.s que blanc.he.s, comment les distinguer tout en les rattachant à la race noire ? Anne Lafont analyse subtilement la complexité de leurs représentations.

La formule « Science néoclassique » évoque, quant à elle, le « tournant visuel des sciences de l’homme » initié par Pierre Camper à la fin du XVIIIe siècle. L’anthropologie physique, en somme, est dès ses prémices viciée par une contamination matérielle et théorique de l’art. La couleur de la peau, jugée trop conjoncturelle, est reléguée au rang de maquillage presque : c’est désormais dans la structure du crâne que se loge « scientifiquement » l’altérité. Le dessin chasse la couleur jusqu’à intégrer comme étalon un artefact dans la chaîne de comparaison horizontale, le « crâne » de l’Apollon du Belvédère. L’autrice se penche notamment sur l’expédition dans les terres australes de la Société des observateurs de l’homme. Ses restitutions graphiques entérinent une observation et représentation des « Naturels » à l’aune de ce nouveau paradigme largement endossé par Cuvier : il s’agit de mâtiner des modèles (leurs marques corporelles, tatouages, etc.) pour établir des types qui permettront d’évaluer au mieux « leur conformité plus ou moins grande à un physique européen » et « leur beauté au regard du canon antique ». Une observation, décidément, pas plus qu’une représentation, n’est jamais innocente.

Enfin, dernier exemple de néologisme bienvenu : « africaneries ». Dans un chapitre dédié à la production manufacturée (textiles et pendules), Anne Lafont analyse avec précision leur relative absence, comparé à l’engouement que les chinoiseries et turqueries suscitent au même moment. Il est néanmoins question de l’apparition, à partir de la Révolution française, de la pendule « au nègre » dont le pittoresque neutralise toute réminiscence de l’esclavage. L’objet en lui-même, d’ailleurs, pendule « au nègre » ou pas, est particulièrement intéressant car il révèle (y compris dans ses non-dits) beaucoup du XVIIIe siècle, et déjà du XIXe à venir. À travers la pendule historiée, la figure du travailleur pénètre les intérieurs bourgeois de la métropole. À travers elle aussi est rappelé ce à quoi est due une position sociale – et son coût : un amalgame d’invention technique, de maîtrise du temps et d’exploitation des corps, dans les colonies et ailleurs.

Pendule au matelot noir (vers 1800)

La publication par Les Presses du Réel arrive à point nommé. Anne Lafont s’est ici attaquée selon ses mots à « la question de l’art et de la race dans ses dimensions les plus percutantes et les moins connues ». Elle lui apporte une problématisation nécessaire et d’autant plus précieuse qu’elle est rarement présente, par exemple, dans les expositions abordant des sujets parents. Si « Le modèle noir de Géricault à Matisse » (visible au musée d’Orsay jusqu’au 21 juillet) restitue auprès du grand public une présence noire par l’image dans ce qu’elle a fait à l’art « occidental », l’exposition semble malgré les efforts consentis, et au vu des apports de la recherche des quarante dernières années, quelque peu élémentaire dans son principe même.

Il arrive à L’art et la race de souffrir d’études de cas très précises et parfois (trop ?) sophistiquées, à en perdre par moments le fil des intentions premières. À ce titre, la parution concomitante d’Une Africaine au Louvre en 1800. La place du modèle (éd. Institut national d’histoire de l’art), ouvrage nettement plus bref puisque se concentrant sur une seule œuvre, conforte cette exigence d’efficacité de fond et de forme dans la démonstration. Surtout, on peut regretter un parti pris : celui de ne pas davantage intégrer des œuvres d’artistes noir.e.s, à l’exception de Guillaume Lethière, né à la Guadeloupe. La pénétration des Lumières ne s’est en effet pas arrêtée à la ligne de la couleur et il aurait été intéressant d’examiner de quelles façons, dans un exercice réflexif, des artistes bi-raciaux par exemple, aux États-Unis entre autres, ont eu, on le sait à partir de la fin du XVIIIe siècle notamment, à négocier et à se réapproprier des codes formels, ou à en inventer d’autres.

Il n’en demeure pas moins que L’art et la race constitue un apport fondamental à l’histoire de l’art et un ouvrage généreux dans les pistes qu’il ouvre. Une histoire de l’art élargie – on s’en réjouit pour la discipline elle-même et pour toutes celles qui lui répondent.