Aussi bref et vif que Sidérer, considérer, qui concernait l’accueil des migrants, Nos cabanes se penche sur la catastrophe environnementale, en cours et à venir. Spécialiste de l’essai en tant que genre, Marielle Macé poursuit sa réflexion sur l’attention aux différentes formes de vie, humaines comme non humaines. D’où une éthique pour temps de crise, mêlant angoisse et foi en la littérature.

Marielle Macé, Nos cabanes. Verdier, 128 p., 6,50 €

En apparence, tout va bien. Les terrasses des cafés sont pleines, on rit, on s’aime et on s’amuse. Et puis c’est gai, le printemps vient d’arriver. En février. Alors, à demi-mot, on évoque la disparition d’un tiers des oiseaux au cours du dernier quart de siècle. Sans compter ces dix millions de tonnes de plastique rejetés dans les océans chaque année. Ou encore cette température qui, décidément, se perturbe et n’en finit pas de monter. Quelque chose se passe et se profile, effrayant au point d’en être irréel. Vivre avec cela exige soit de l’aveuglement soit une douloureuse clairvoyance.

Se pose donc la question du sens de l’écriture avant la catastrophe. Interrogation qui n’a rien de gratuit, tant la certitude du désastre peut sécréter un fatalisme propre à décourager l’action : drame de toute lucidité poussée à l’extrême. Pourtant, à cette prescience de la fin du monde, qu’elle soit fantasme pour certains ou imminence pour d’autres, il faut bien tenter de donner forme. Certaines écritures cherchent à dire les échéances et parfois à les retarder. C’est le cas de Nos cabanes, de Marielle Macé. Peut-être quelque historien lira-t-il un jour ce genre de livres comme d’utiles documents sur notre époque – mais y aura-t-il encore des lecteurs en 2119 ?

La minceur de Nos cabanes est envers et symptôme d’une hâte. Comme s’il fallait écrire avant d’être pris de court par les calamités. Car l’opuscule de Marielle Macé soulève une question pressante, la même que celle du dernier numéro de la revue Critique qu’elle a coordonné autour de « Comment vivre dans un monde abîmé ? » Ce monde est le nôtre, bien sûr. Prenant à contre-pied les « solutions » techniques en vigueur dans le discours public, Marielle Macé part de l’idée que tout notre rapport moderne au monde mériterait d’être reconsidéré : « Nous n’avons pas l’habitude d’être à l’écoute des choses qui ne parlent pas : nous ne savons pas comment nous y prendre pour les entendre et pour nous relier à elles. » Par là, Macé épouse une perspective, de plus en plus répandue, de tentative de sortie de la dichotomie entre nature et culture. L’anthropologue Philippe Descola ou le philosophe Bruno Latour le disent aussi et Nos cabanes ne dissimule pas ses dettes.

Bien au contraire, le livre de Marielle Macé se plaît à entrouvrir de très nombreuses portes sur des pensées complexes et des auteurs variés, parfois au risque d’une légère ivresse citationnelle. Alors, juste une stimulante introduction aux théories de l’Anthropocène et autres collapsologies ? Non, tant la singularité du propos réside dans cette volonté de ménager une place à la poésie dans ces affaires. Car un projet qu’on pourrait qualifier, faute de mieux, d’environnemental, ne va pas sans un décentrement de perception : « Il doit entrer dans l’écologie d’aujourd’hui quelque chose d’une philia : une amitié pour la vie elle-même et pour la multitude de ses phrasés, un concernement, un souci, un attachement à l’existence d’autres formes de vie et un désir de s’y relier vraiment. » Il ne s’agit plus seulement de « penser la nature » mais d’abolir ce qui conduit à nous croire si distincts d’elle. L’ampleur de la tâche n’échappera à personne (aux cartésiens en particulier…). Dans cette « reliaison », la littérature aurait son importance et son actualité : « Pour un poète en effet, rien d’étrange à écouter les pensées de l’eau, de l’arbre, des morts, à s’adresser à eux, à leur poser des questions, à leur commander même. Animisme calmement soutenu par le poème, un qu’il nous reste, un qu’on n’a pas perdu, sur lequel on pourrait faire fond pour se rapporter avec plus d’ampleur aux choses, se relier de nouveau à l’intelligence du monde. »

Ce projet rejoint en tout point certaines œuvres qui visent à décentrer le regard humain et à laisser une place à d’autres schémas perceptifs. Des plasticiens tentent ainsi de se mettre à la place de l’animal, par le biais de la performance par exemple, pour corroder la dualité qui structurerait le sujet occidental. La poésie pourrait aussi, selon Marielle Macé, « reconstruire les conditions d’une condition élargie ». Francis Ponge et son « parti pris des choses » se retrouvent à l’honneur dans ce renversement des parois dressées entre nous (les humains) et les non-humains. C’est cette dimension de Nos cabanes qui est la plus séduisante.

Pourtant, certains esprits affreusement prosaïques suggéreront que, face au groupe Bolloré, l’excellent Ponge risque de ne pas peser bien lourd. Faut-il leur donner tort ? On se permettra de rappeler ces propos tenus en 2008 par Marcel Gauchet, au sujet du renouveau de la gauche radicale : « ces postures simplistes et narcissiques de radicalité ne coûtent pas cher puisqu’elles sont dans le vide. Je suppose que, psychologiquement, elles font du bien à ceux qui s’y rallient, mais, politiquement, elles ne pèsent rien, ne dérangent personne et surtout pas le pouvoir auquel elles sont supposées lancer un défi ». Ces cruautés visaient Alain Badiou… et peut-être paraîtra-t-il surprenant de les évoquer ici.

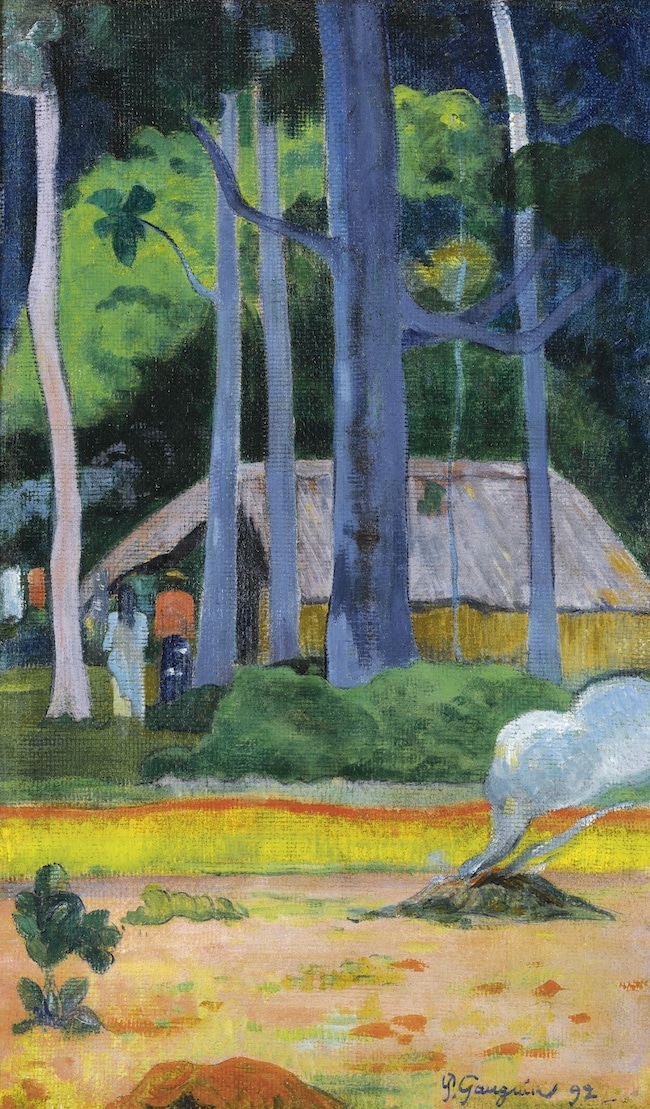

Paul Gauguin, Cabane sous les arbres (1892)

Hélas, s’il y a un angle mort de Nos cabanes, c’est bien l’absence de prise en compte des rapports de force politiques. Absence qui finit par apparaître comme l’autre versant d’un fétichisme des modes de vie, autre grande affaire de Nos cabanes et de son auteure depuis quelques années. On le sait, la vacance actuelle de tout jeu politique partidaire un tant soit peu consistant a entrainé un intérêt renouvelé pour les manières dont nous vivons. L’écologie et le féminisme ne manquent pas de questionner les aspects les plus intimes de nos existences. De même que constater les pathologies du consumérisme provoque par contrecoup le désir de remettre en cause son quotidien. Marielle Macé s’inscrit dans ce projet à la fois passionnant et, surtout, concret. Quoiqu’elle s’en défende, elle mise sur l’éthique. Elle affirme par exemple que : « L’enjeu est bien d’inventer des façons de vivre dans ce monde abîmé : ni de sauver (sauvegarder, conserver, réparer, revenir à d’anciens états) ni de survivre, mais de vivre, c’est-à-dire de retenter des habitudes, en coopérant avec toutes sortes de vivants, et en favorisant en tout la vie. Vivre dans ces saccages ou, plus simplement, imaginer des pratiques et les loger dans les interstices du capitalisme. » On prendra garde, n’est-ce pas, à ne pas trop déranger, quand on se trouvera une place dans ces « interstices »… Inutile de faire de faux procès à Macé : elle n’invite pas à la recherche individualiste d’un lifestyle écologique. Pour autant, quand la pratique politique collective se dissout, « les modes de vie » apparaissent comme d’heureux dérivatifs ! Bien sûr, on la suit sans difficulté lorsqu’elle s’émerveille face à « l’impatience à faire, imaginer, être ensemble, inventer des modalités des présences aux luttes de leur temps ». Mais l’imagination reste un mot creux sans la puissance collective d’agir et d’imposer son agenda sur la scène publique. Or, si l’on se place un moment sur le terrain de la cohérence, même lesdits « interstices » finiront par disparaître à plus ou moins brève échéance.

De ce fait, l’invention de nouveaux modes de vie a une importance nodale mais ne pourra jamais s’épanouir sans une riposte face aux puissances qui les menacent. Même les imaginations les plus fertiles sont vouées à la stérilité quand s’activent tout autour préfectures et représentants de l’agro-industrie (liste non exhaustive). Et les ZAD, tout à défendre qu’elles soient, s’imposent aussi comme des lieux de contre-attaques, au moins symboliques. L’idée de passer à l’offensive ne semble pas traverser l’esprit de Marielle Macé. Pas plus que celle, propre à Walter Benjamin, de la révolution comme « frein d’urgence » d’un monde allant à sa perte. En attendant, « vivre dans un monde abîmé », c’est aussi reconnaître sa défaite. Tout le monde ne s’en satisfait pas. Notamment pas les très récents mouvements de jeunesse européens. Ceux-ci présentent un rapport moins pacifié à la surdité généralisée. Et encore cette surdité serait-elle excusable si elle procédait de l’inconscience. Ce n’est plus le cas.