Ukraine

La capitale de l’Ukraine fut occupée par les troupes allemandes du 19 septembre 1941 au 5 novembre 1943, soit pendant 778 jours au cours desquels une collaboratrice de la bibliothèque de la ville de Kiev, Irina Khorochounova, a poursuivi la rédaction d’un journal entamé en 1937 et achevé en 1944. Ce document historique se présente sous la forme de dix dossiers de 100 à 200 feuillets chacun, heureusement conservés aux Archives nationales d’Ukraine sous la référence Carnets de Kiev [1]. On ne peut qu’être admiratif du travail colossal de traduction et d’annotations extrêmement précises accompli, seul, par l’universitaire français Boris Czerny.

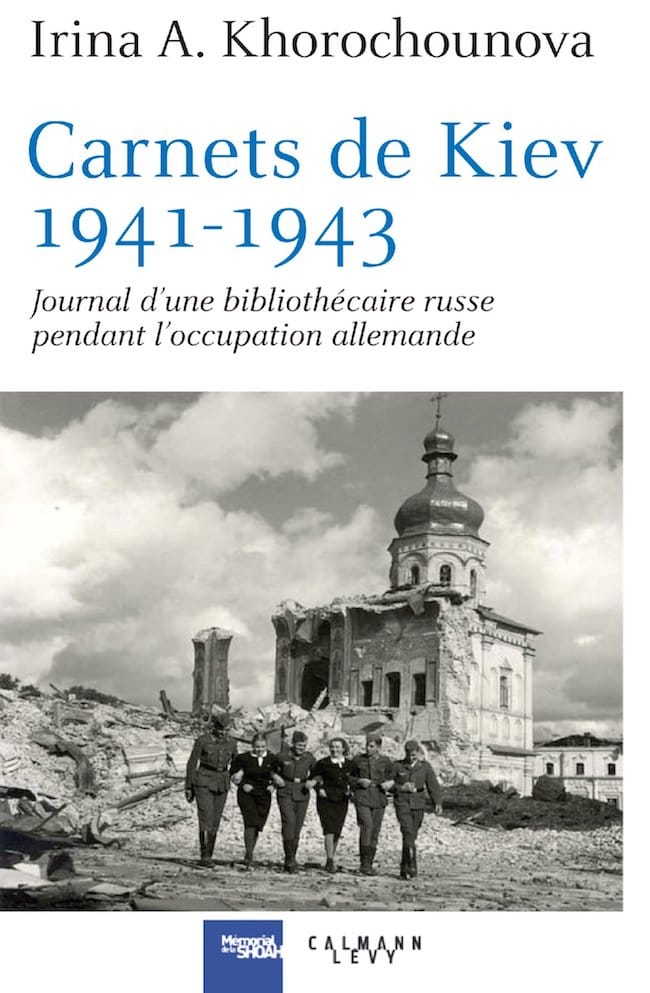

Irina A. Khorochounova, Carnets de Kiev 1941-1943. Journal d’une bibliothécaire russe pendant l’occupation allemande. Présenté, commenté et traduit du russe par Boris Czerny. Préface de Georges Bensoussan. Calmann Lévy/Mémorial de la Shoah, 601 p., 28 €

De Kiev à l’heure allemande, l’Histoire a retenu le massacre de 34 000 Juifs les 29 et 30 septembre 1941, soit dix jours après l’entrée de la Wehrmacht, dans le ravin de Babi Yar. La tuerie continuera jusqu’à la fin de l’occupation, mais le 29 septembre 1941, soit en un seul jour, les nazis ont réalisé le tour de force d’exterminer 22 000 Juifs. Cette tuerie, même les témoins proches ont peine à croire qu’elle a été réalisée, tant elle semble hors du commun, y compris en terre historiquement antisémite. À propos de Babi Yar, dont on sait que les fusillades sont incessantes, Irina Khorochounova note le jeudi 2 octobre 1941 : « S’est-il déjà produit quelque chose de semblable dans l’histoire de l’humanité ? Personne n’aurait pu même l’imaginer. Je n’ai plus la force d’écrire, ce n’est plus possible d’écrire, il n’est pas possible de comprendre […] C’est ainsi. Et nous continuons de vivre, de respirer. Et nous ne parvenons pas à saisir pourquoi nous avons plus de chances de vivre parce que nous ne sommes pas juifs. »

En Union soviétique, c’est le célèbre poème d’Evgueni Evtouchenko, intitulé du nom du lieu du massacre, qui rompit le silence pendant la brève période du dégel khrouchtchevien [2]. Il ne rompit pas vraiment un tabou, bien que mettre en avant les souffrances juives n’était encore guère de mise, mais le silence : le sort des Juifs avait été englobé dans l’immense tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Babi Yar, c’est la preuve de la participation de la Wehrmacht (qui s’était fait la main en Afrique avec le premier génocide du XXe siècle, celui des Hereros, rappelle à fort juste titre dans sa préface l’historien Georges Bensoussan) au crime dont Auschwitz est devenu la métonymie. (On relèvera au passage que ce mythe d’une Wehrmacht – et d’une diplomatie allemande – innocente car ignorante du processus d’extermination des Juifs est le pire des mythes jamais produits par une histoire officielle. Non pas à l’Est où l’histoire s’écrivait sous surveillance, mais dans une Allemagne de l’Ouest qui se voulait un parangon de démocratie retrouvée [3].)

Refermons la parenthèse. Irina Khorochounova n’est pas juive, n’est pas ukrainienne, elle n’est même pas bibliothécaire, mais sera engagée comme telle pendant l’occupation allemande et vient d’une famille aristocratique russe qui a été victime du régime soviétique. Cela fait d’elle un témoin inespéré car elle restera sur place et consignera tout ce qu’elle voit et ressent – en attendant, comme elle l’espère, que l’Armée rouge sauve l’Ukraine. Sa compassion va aux Juifs et aux prisonniers soviétiques que la Wehrmacht laisse littéralement mourir de faim et de froid sur pied derrière des barbelés tandis qu’ils hurlent à la mort et que toute aide est interdite et immédiatement punie. Irina constate comment dans la population certains sont prompts à collaborer. Dans l’ensemble, on finit par se résigner et à s’accommoder de l’extermination des Juifs. « Les gens changent d’attitude à une vitesse remarquable, de vrais caméléons ! », s’exclame-t-elle dès le début de l’occupation.

L’un des premiers décrets des Allemands spécifie que seuls les Tchécoslovaques, les Ukrainiens et les Allemands peuvent jouir de tous les droits. Les autres (Russes, Polonais et autres nationalités) appartiennent à la catégorie de la race inférieure. Les Volksdeutsche, ces descendants de colons allemands invités par Catherine II au XVIIIe siècle, désormais citoyens soviétiques, se mettent volontiers au service de l’occupant. Elle-même y sera contrainte : pouvait-elle refuser de travailler dans un établissement désormais dirigé par un Allemand qui pille les collections ? Elle n’a guère le choix et c’est de ce poste « privilégié » qu’elle va décrire la situation au jour le jour. Bien souvent, d’ailleurs, la bibliothèque est vide, et Irina Khorochounova se souvient alors « des propos de Lénine sur le fait que la valeur d’une bibliothèque ne s’évalue pas au nombre d’incunables qu’elle recèle, mais à celui de ses lecteurs »…

Kiev à l’heure allemande, ce sont aussi les rafles d’habitants expédiés en Allemagne. Si Khorochounova y échappe, 120 000 Ukrainiens auront au total été déportés et contraints au travail forcé. Elle aura non seulement de la chance, on pouvait être raflé en pleine rue, mais elle bénéficiera de l’aide du responsable allemand de la bibliothèque. Pour cet érudit mélomane du nom de Berzing, ce qui importe avant tout, c’est la centralisation des collections pillées dans les musées et conservatoires de tous les territoires occupés par la Wehrmacht, lesquelles collections sont acheminées vers Kiev, ainsi que la préservation des collections de la bibliothèque de la ville de Kiev, devenue « bibliothèque centrale ». Il s’inquiète même du confort et du salaire de son personnel dont il a un besoin impérieux pour achever l’inventaire du butin.

On apprend avec étonnement que des bibliothèques entières de Juifs français et d’Europe de l’Ouest arrivèrent à Kiev où elles furent partiellement inventoriées : « Les livres rares, explique dans son avant-propos le traducteur, et les ouvrages relevant du domaine juif étaient systématiquement rangés dans des caisses et envoyés en Allemagne. Entre le 15 octobre 1941 et le 24 septembre 1943, quelque 850 000 livres, 472 paquets contenant des manuscrits et 4 000 partitions furent déposées à la bibliothèque de l’Académie. […] Les employés de la bibliothèque firent preuve d’un courage et d’un dévouement remarquable pour sauver des livres bien souvent au péril de leur propre vie ». Cependant, l’histoire des spoliations, constate Boris Czerny, est lacunaire. On ignorerait encore le sort de ces collections : sont-elles restées à Kiev ou ont-elles été envoyées à Berlin ?

La vie de Kiev à l’heure allemande est celle d’une ville occupée : tandis que les habitants se terrent pour échapper au travail forcé et luttent pour se procurer à manger, l’occupant festoie et se divertit. Le 17 septembre 1942, Khorochounova note le début de la saison à l’Opéra. On y joue La Traviata. Les billets sont hors de prix, le public essentiellement allemand et « ça sentait le désinfectant ». Dans les rues, les Allemands se promènent avec de jolies jeunes filles, souvent des Volksdeutsche, les Italiens paradent en manteau de fourrure, disent qu’ils n’ont aucune envie de se battre et qu’ils vont rentrer chez eux. Même son de cloche du côté des Hongrois qui prétendent n’avoir rien à faire sur le front. « Les sorties des officiers hongrois, note-t-elle le 19 février 1943, sont un ravissement. Ils se déplacent en voitures montées sur ressorts et dotées de grandes roues, leurs équipages sont composés d’une paire de chevaux splendides […] Ils se tiennent bien droit, surplombant la foule. Leurs chevaux ne marchent pas, ils dansent. De tous les peuples d’Europe qui se retrouvent à Kiev comme dans un grand chaudron, les Hongrois sont les plus beaux, mais pas les plus sympathiques ».

L’atmosphère change après le tournant que constitue la bataille de Stalingrad lors de l’hiver 1942-1943. De Kiev il est parfois possible de capter la radio soviétique. De plus en plus d’habitants préfèrent rejoindre les partisans pour éviter les rafles qui s’intensifient car l’industrie de guerre a besoin de main-d’œuvre en Allemagne, même si la famine continue à pousser à y aller travailler car, là-bas, dit-on, on est nourri à peu près correctement. « Quant aux Allemands, ils sont plus sombres que de gros nuages de pluie », écrit-elle le mardi 26 janvier 1943. Étonnamment, ils annoncent leur défaite à la radio, avouent que la situation à Stalingrad est désespérée. Dans la population, c’est l’affolement. Jusqu’au dernier moment, il s’agit d’éviter l’envoi en Allemagne, se faire rayer des listes de déportation est un souci constant, tandis que les Allemands veulent convaincre la population qu’elle doit les aider à lutter contre le communisme. La fin tarde, mais elle est proche. Ceux qui reprochaient à Khorochounova de souhaiter le retour des Bolcheviques lui demandent désormais de parler en leur faveur.

Des soldats allemands prisonniers marchent dans une rue de Kiev

Le 26 août 1943, les Allemands brûlent Babi Yar pour effacer les traces du crime, mais la vie « normale » continue. À l’Opéra on joue Tannhäuser, l’après-midi cependant et non en soirée pour éviter les bombardements nocturnes. Le 17 septembre 1943, Irina note le calme surprenant des Allemands : « Vu de l’extérieur, on ne perçoit aucun signe de panique chez eux. Si les civils allemands sont terrorisés, les militaires eux sont tellement disciplinés qu’ils n’en montrent rien. » Parmi ces Allemands, Irina Khorochounova en rencontre quelques-uns qui sont tout à fait conscients de ce que l’Allemagne a commis, et même un médecin ouvertement antifasciste qui, « au risque de sa vie, faisait passer pour malades des musiciens, des artistes et des intellectuels qui, eux aussi, étaient opposés au régime de Hitler ».

En attendant la libération de Kiev, qui aura lieu début novembre, les réserves de nourriture touchent à leur fin. Pour manger, on peut encore proposer ses services aux Allemands qui cherchent de la main-d’œuvre pour creuser des tranchées. « Mieux vaut se passer une corde au cou ! », s’exclame Khorochounova. Les derniers jours sont peut-être les pires. Les bruits et les rumeurs les plus effrayants circulent. Elle s’inquiète : que vont devenir toutes les personnes qui ont été arrêtées au cours de ces dernières années par la Gestapo ? Et nous ? » Sa dernière phrase, peu avant la libération de Kiev, sera : « Je vais devenir folle. »

Cette chronique des événements fut la stratégie de survie d’Irina Khorochounova. Elle n’est pas sans rappeler celle du philologue juif allemand Victor Klemperer, qui analysa l’impact de la phraséologie nazie sur la langue et parla de son journal [4] comme d’un « balancier » qui l’empêcha de sombrer. Comme lui, Irina Khorochounova vécut dans la crainte que la Gestapo découvre ses écrits. Mais, contrairement à Klemperer dont l’étude sur la langue, LTI (Lingua Tertii Imperii), fut publiée dans l’immédiat après-guerre dans la zone d’occupation soviétique, elle ne parvint jamais à publier ses Carnets de Kiev. Sa dernière tentative auprès de la revue Novy Mir, en 1984, se solda à nouveau par un échec.

Née en 1913, peu avant la naissance de l’Union soviétique, Irina Khorochounova mourut en 1993, deux ans après la disparition de celle-ci.

-

On peut consulter l’original en russe sur le site Гордон, sous la référence Дневник Киевлянка.

-

Le roman de l’écrivain américain D. M. Thomas, L’hôtel blanc, traduit de l’anglais par Pierre Alien, (Albin Michel, 1982), est le premier traitement littéraire de cette tragédie qui inspirera plus tard Jonathan Littell dans Les bienveillantes (Gallimard, 2006).

-

Ce mythe n’a été déconstruit que dans la dernière décennie du XXe siècle par une exposition de l’Institut für Sozialforschung (Reemtsma) de Hambourg sur la Wehrmacht qui suscita plusieurs controverses.

-

Victor Klemperer, Journal 1939-1945, Seuil, 2000.