Écrits sur la fin de sa vie (entre 1877 et 1883, d’où le titre d’une première série : Senilia), les Poèmes en prose d’Ivan Tourgueniev constituent pour leur auteur un aboutissement philosophique et moral, parfois l’empreinte d’une tradition (mélange d’influences extrême-orientales et orientales), et surtout la marque formelle de ses longs séjours en France (à une époque où apparaît le genre du poème en prose) et l’annonce d’une évolution de la littérature qui s’oriente vers des textes plus lapidaires. On s’éloigne du grand roman russe, mais pas de la terre russe et de ses controverses que Tourgueniev englobe dans l’humanité. Il a toujours vécu sur deux mondes : la Russie et l’Occident. Son écriture le rappelle. Sa pensée occidentaliste et universaliste prend alors le pas sur le caractère proprement russe.

Les Poèmes en prose – à paraître en novembre prochain aux éditions Maurice Nadeau – se présentent comme un bilan et des perspectives : il leur arrive de toucher à une littérature de l’existentiel et, à travers l’angoisse, de l’absurde. C’est l’ultime interrogation d’une vie qui s’achève. Tourgueniev lutte contre la maladie et, plus qu’au surnaturel, fait appel à ce qui pour lui reste vivant et tangible : animaux, hommes ou pierres, en leurs multiples figures et langages, le caractère tangible n’excluant ni les questions, ni le vertige, ni l’abîme.

La langue russe

Dans les jours de doute, dans les jours de lourdes hésitations sur le sort de mon pays – tu es mon seul soutien, mon seul appui, Ô grande, puissante, honnête et libre langue russe ! Sans toi, comment ne pas tomber dans le désespoir à la vue de tout ce qui se trame chez nous ? Mais il m’est impossible de croire qu’une telle langue n’ait pas été donnée à un grand peuple !

Juin 1882

Le chien

Nous sommes deux dans la chambre : mon chien et moi. Dehors hurle la terrible, frénétique tempête.

Le chien est assis devant moi et me regarde droit dans les yeux.

Je le regarde aussi dans les yeux.

Il voudrait me dire quelque chose. Il est muet, il est sans un mot ; lui-même ne se comprend pas mais je le comprends.

Je comprends qu’en cet instant et en lui et en moi vit un même sentiment, et nous n’avons pas de différence. Nous sommes pareils : en chacun de nous deux brille et tremble une même flamme.

La mort va planer, agiter au-dessus de nous son aile froide et large…

Et viendra la fin !

Qui ranimera ce feu tel qu’il brûlait en nous ?

Non ! Ce n’est ni un animal ni un homme qui échangent leurs regards…

Ce sont deux paires d’yeux qui se fixent.

Et chacun, l’animal et l’homme, vient se presser contre l’autre d’un même mouvement de vie.

Février 1878

Quand je ne serai plus

Quand je ne serai plus, quand tout ce qui était moi tombera en poussière, – Ô toi, mon unique amie, Ô toi que j’aimais si tendrement et si profondément, toi qui, sans doute, souffriras, – ne va pas sur ma tombe… Tu n’as rien à y faire.

Ne m’oublie pas… mais ne te rappelle pas de moi au milieu des soucis de chaque jour, des plaisirs et des nécessités… Je ne veux pas perturber ta vie, je ne veux pas troubler son cours tranquille. Mais dans les heures de solitude, quand te saisira cette timide tristesse sans motif, si familière aux cœurs bons, alors prends un des livres que nous aimions et retrouve ces pages, ces lignes, ces mots que souvent – tu te souviens ? – nous-mêmes, heureux et silencieux, reprenions dans les larmes.

Lis, ferme les yeux et tends-moi la main… Tends la main à ton ami absent.

La mienne ne pourra la prendre : elle sera étendue, inerte sous la terre, mais aujourd’hui ça m’est une consolation de penser que tu puisses alors sentir un très léger contact.

Et mon image t’apparaîtra, et sous tes paupières closes couleront tes larmes, pareilles à ces larmes qu’émus par la Beauté nous versions autrefois tous les deux, Ô toi, mon unique amie, Ô toi que j’aimais si profondément et si tendrement.

Décembre 1878

Le brahmane

Fixant son nombril, le brahmane répète avec insistance le mot « Om », et par là il approche la divinité.

Mais est-il dans le corps de l’homme quelque chose de moins divin, quelque chose qui rappelle davantage l’humaine fragilité, que ce nombril même ?

Juin 1881

Reste !

Reste ! Telle que je te vois maintenant – demeure toujours ainsi dans ma mémoire !

De tes lèvres s’est échappé un dernier son inspiré, tes yeux ne brillent plus et ne pétillent plus – ils se sont obscurcis, grevés de bonheur, heureux de la conscience de ta beauté, cette beauté que tu as pu exprimer et vers quoi tu tends des bras vainqueurs, des bras épuisés !

Quelle est cette lumière plus fine et plus pure que celle du soleil – elle s’étend sur tes membres et jusque dans les moindres plis de tes vêtements ?

Quel dieu, de son souffle tendre, a rejeté tes boucles ?

Son baiser brûle sur ton front aussi pâle que le marbre !

Le voici révélé le secret de la poésie, de l’amour et de la vie ! La voici, la voici l’immortalité ! Il n’en est, il n’en faut pas d’autre. Et tu es immortelle en cet instant.

Il passera – tu redeviendras quelque poussière, une femme, un enfant… Mais qu’est-ce que cela peut faire ! Tu es montée si haut, par-delà ce qui est transitoire et temporel. C’est ton instant et il ne finira pas.

Reste ! Laisse-moi participer à ton immortalité, et que mon âme reçoive un reflet de ton éternité !

Novembre 1879

Nous lutterons encore !

Comme un rien peut parfois changer un homme !

Plein de pensées, je suivais un jour une grand’route.

De lourds pressentiments serraient ma poitrine ; la tristesse m’accablait.

Je levai la tête… Devant moi, entre deux rangées de hauts peupliers, telle une flèche la route filait au loin.

Et sur elle, sur cette route même, à dix pas de moi, dorée par l’éclat du soleil d’été, toute une famille de moineaux vive, présomptueuse et plaisante bondissait à la queue leu leu !

L’un d’eux surtout, à l’écart, se rengorgeait, s’éraillait la voix, pépiant avec insolence, comme si le roi n’était pas son cousin ! Un conquérant quoi !

Cependant, haut dans le ciel, un épervier tournoyait, et peut-être était-il précisément destiné à dévorer notre conquérant.

J’observai, je ris, mes idées changèrent : les lourdes pensées se dissipèrent d’un coup. Je me sentis plein d’audace, de courage, de goût pour la vie.

Qu’il tourne donc au-dessus de moi mon épervier…

Nous lutterons toujours, par le diable !

Novembre 1879

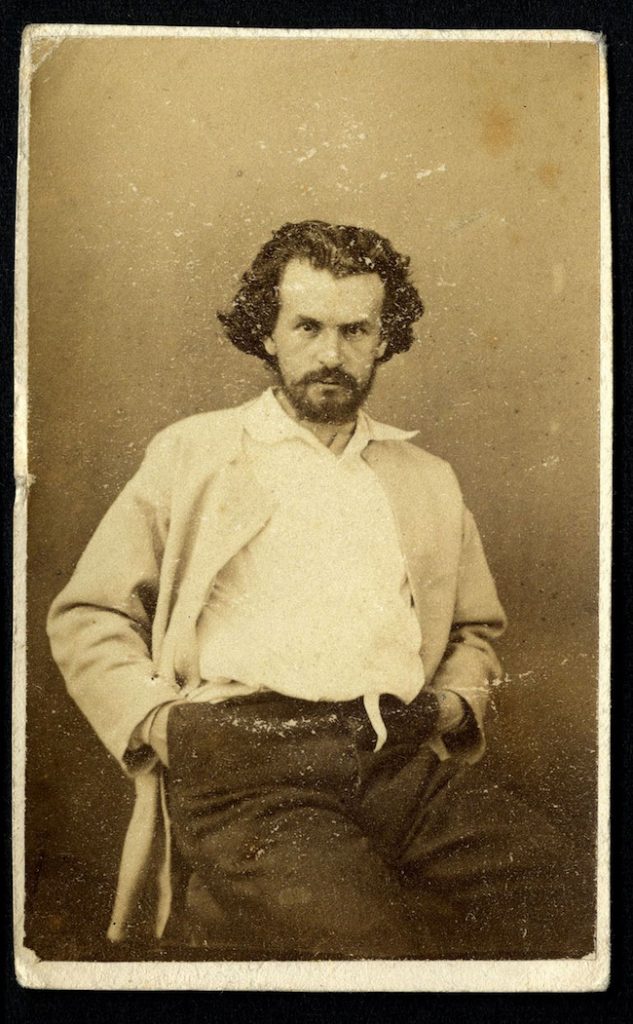

Ivan Tourgueniev âgé de quarante ans

Sans nid

Où aller ? Qu’entreprendre ? Je suis comme un oiseau solitaire et sans nid. Il n’a trouvé qu’une branche nue et sèche. Pénible de rester… mais voler vers quoi ?

Voici qu’il ouvre les ailes et s’élance au loin d’un trait, tout droit, telle la colombe que poursuit l’épervier. Ne va-t-il pas trouver un asile de verdure, juste se faire quelque part un bon petit nid pour un temps ?

L’oiseau vole, vole et, attentif, regarde au-dessous de lui.

Il ne voit qu’un désert jaune, silencieux, sans mouvement, mort…

L’oiseau se hâte, traverse l’étendue, et scrute toujours en bas, avec tristesse.

Sous lui, la mer, jaune, morte comme le désert. Quoiqu’elle mugisse et s’agite, son grondement infini, le balancement uniforme des vagues ne donnent pas plus de vie et n’offrent pas de refuge.

Le pauvre oiseau est épuisé… Ses ailes faiblissent ; son vol s’abaisse. Il s’élancerait bien encore vers le ciel… Mais où faire un nid dans ce vide sans fond ?

Enfin il a reployé ses ailes… et tombe dans la mer avec un long gémissement.

La vague l’a englouti…et roule comme d’habitude, dans un tapage sans but.

Que vais-je devenir ? Ne serait-ce pas pour moi l’heure de tomber à la mer ?

Janvier 1878

Pierre

Avez-vous vu parfois ce vieux rocher gris au bord de la mer, alors que dans la marée montante et sous le soleil du printemps les vagues se précipitent, le battent de tous côtés, jouent, l’arrosent, le cajolent et couvrent sa tête des perles de leur écume ?

La pierre reste de pierre, mais sur sa grise surface se montrent d’éclatantes couleurs.

Elles témoignent de ces temps lointains où le granit en fusion commençait à durcir et des fleurs flamboyantes s’y traçaient.

Ainsi mon vieux cœur, tantôt, de tous côtés assailli de jeunes cœurs de femmes, sous leurs caresses s’empourprait de couleurs passées, traces d’un feu bien connu !

Le flot s’est retiré… les couleurs ne sont pas encore éteintes, mais le vent rude va, lui, les sécher.

Mai 1879

Le merle

J’étais couché, je ne m’endormais pas. Un souci me rongeait ; de lourdes, pénibles pensées, toujours les mêmes, lentement traversaient mon esprit, pareilles à ces nuées ininterrompues qui rampent dans un jour pluvieux sur les sommets de grises collines.

Las ! J’aimais alors d’un amour sans espoir, digne de pitié, tel qu’on peut aimer seulement sous la neige et le froid des années, quand le cœur, que la vie n’a pas encore abîmé, n’est plus jeune sans doute… mais en vain se sent jeune !

Le fantôme d’une fenêtre, tache blanchâtre, devant moi se dressait ; tous les objets de la chambre se dessinaient vaguement : ils avaient l’air encore plus impassibles et silencieux dans l’indécis demi-jour d’une aube d’été. Je consultai ma montre : trois heures moins le quart. Derrière les murs de la maison on sentait la même immobilité… et la rosée, un océan de rosée !

Dans cette rosée même du jardin, devant ma fenêtre un merle chantait déjà : il sifflait, trillait sans arrêt ce noir merle, à haute voix et sûr de soi. Ses roulades pénétraient dans ma chambre paisible, la remplissant toute, elles m’emplissaient aussi les oreilles et la tête entière, cette tête aride, accablée par l’insomnie et l’amertume de pensées morbides.

Ils respiraient l’éternité, ces sons, toute la fraîcheur, toute l’égalité, toute la force de l’éternité. J’entendais la voix même de la nature, cette belle voix inconsciente qui n’a commencé jamais et ne finira jamais.

Il chantait, il chantait à tue-tête, sûr de soi, ce merle noir ; il savait que bientôt, selon sa course, l’immuable soleil brillerait. ; il n’y avait dans son chant rien qui fût de lui, rien qui lui appartînt ; c’était ce même merle qui, il y a mille ans, saluait le même soleil, et il le saluera encore dans mille ans, alors que ce qui restera de moi, peut-être, éparpillé dans les courants aériens par son chant, tourbillonnera, poussière invisible, autour de son corps vivant et sonore.

Et moi, ce pauvre homme risible, amoureux, l’homme personnel, je te dis : merci, petit oiseau, merci pour ton chant libre et fort venu retentir à l’improviste sous ma fenêtre, dans une heure de chagrin.

Il ne m’a pas consolé, je ne cherchais pas la consolation… Mes yeux se sont remplis de larmes, ma poitrine a frémi un instant, sous le déplacement d’un poids mortel. Ah ! Chanteur qui annonce l’aube, l’être aimé n’est-il pas comme tes accents triomphants, tout de jeunesse et de fraîcheur ?

Pourquoi se désoler, souffrir, ne penser qu’à soi, alors que tout autour, de tous côtés, se répandent ces vagues froides qui, aujourd’hui, demain, vont m’entraîner dans un océan sans rivage ?

Mes larmes coulaient… et mon merle noir poursuivait, indifférent, quoi qu’il en soit, son chant heureux, son chant éternel.

Ô, quelles larmes le soleil enfin levé a-t-il fait briller sur mes joues brûlantes ?

Mais je souriais comme toujours.

8 juillet 1877

Le merle (II)

Je suis de nouveau couché… et toujours sans dormir. L’aube d’été est encore là, elle m’entoure de toute part ; et de nouveau sous ma fenêtre chante un merle noir, et dans mon cœur brûle la même blessure.

Mais le chant de l’oiseau ne m’apporte pas de soulagement, et ce n’est pas à ma blessure que je pense. D’autres blessures, innombrables et béantes, forment mon tourment ; un sang qui est mien, un sang qui m’est cher coule à partir d’elles en ruisseaux de pourpre, sans discontinuer, sans raison, comme les eaux de pluie coulent du haut des toits sur la boue et les ordures de la rue.

Mes frères, mes compagnons périssent au loin par milliers, sous les murs imprenables des forteresses ; mes frères, par milliers, sont jetés dans la gueule de la mort à cause de l’impéritie de leurs chefs.

Ils périssent sans un murmure ; on les tue sans regret ; les imbéciles qui les mènent n’ont aucune pitié.

Ni justes, ni coupables : la batteuse broie les gerbes, épis lourds comme épis vides – c’est le temps qui fait voir. Que sont mes blessures, mes souffrances ? Je n’ose pas même pleurer. Mon cerveau est en feu, mon cœur défaille, et comme un criminel je fourre ma tête sous d’odieux coussins.

Des gouttes brûlantes et lourdes se faufilent, coulent sur mes joues… glissent sur mes lèvres… Qu’est-ce ? Des larmes… ou du sang ?

Août 1878

Dernier entretien

Nous avions autrefois d’étroits, d’intimes entretiens… Mais vint cet instant fatal – et nous nous séparâmes en ennemis.

Les ans s’écoulèrent… Voici que passant par la ville où il vivait, j’appris qu’il était malade et d’une maladie qui ne laissait pas d’espoir. Il désirait me voir.

Je me rendis auprès de lui, j’entrai dans la chambre… Nos regards se croisèrent.

Je le reconnus à peine. Seigneur ! Qu’est-ce que la maladie en avait fait !

Jaune, parcheminé, entièrement chauve, une barbe blanche, il était assis, sa chemise ouverte… Il ne pouvait supporter la moindre pression de vêtement. Il me tendit brusquement une main toute rongée de maigreur, me murmurant dans un effort quelques mots indistincts, était-ce salut, reproche, qui peut savoir ? Sa maigre poitrine flottait – et deux pauvres larmes s’accrochaient aux yeux fiévreux.

Mon cœur défaillait… Je pris une chaise à côté de lui, détournant sans le vouloir le regard devant un tel spectacle, une pareille laideur ; je lui tendais aussi la main. Il m’a semblé que ce n’était pas sa main qui prenait la mienne. J’eus l’impression qu’entre nous deux une grande femme blanche, silencieuse était venue s’asseoir. Un long voile la recouvrait des pieds à la tête. Ses yeux blancs et profonds ne regardaient rien ; ses lèvres blanches et sévères ne prononçaient aucun mot…

Cette femme joignait nos mains… elle nous réconcilia pour toujours.

Oui… la mort nous a réconciliés.

Avril 1878

Necessitas, vis, libertas

(bas-relief)

Une vieille femme osseuse, visage de fer, regard fixe et vide, marche à grands pas – et, de son bras sec comme un bâton, elle pousse devant elle une autre femme.

Celle-ci, taille immense, forte, replète, une musculature d’Hercule, une tête minuscule sur un cou de taureau, au reste aveugle, pousse à son tour devant soi une fillette maigrichonne.

La petite fille a des yeux qui voient bien ; elle est obstinée, se retourne, elle lève de jolies mains fines ; son visage animé exprime l’impatience et le courage… Non, elle ne veut rien entendre, elle ne veut pas aller où on la pousse… tout de même elle doit se soumettre et marcher.

Necessitas, vis, libertas.

Va traduire, si tu peux.

Mai 1878

Le passereau

Je revenais de la chasse et marchais dans l’allée du jardin. Le chien courait devant moi.

Soudain il ralentit l’allure et commença à doucement progresser, comme s’il avait senti devant lui un gibier.

Je regardai le long de l’allée et j’aperçus un jeune passereau, avec du jaune autour du bec et du duvet sur la tête. Il était tombé du nid (un vent violent secouait les bouleaux de l’allée) et restait immobile, impuissant à déployer des ailes à peine naissantes.

Mon chien l’approchait lentement, quand, surgi d’un arbre voisin, un vieux passereau tomba comme une pierre devant lui et, tout ébouriffé, défiguré, en une pitoyable piaillerie de désespoir, bondit deux fois face à la gueule ouverte hérissée de dents.

Il se ruait au secours, il couvrait sa création… mais tout son petit corps tremblait de terreur, sa frêle voix se faisait sauvage et rauque, il se figeait, il se sacrifiait !

Quel horrible monstre devait lui paraître le chien ! Pourtant il ne s’était pas résolu à rester en place sur sa branche haute et sûre… Une force, plus forte que sa volonté, l’avait jeté de là.

Mon chien Trésor s’arrêta, recula… À l’évidence, il reconnut cette force.

Je me hâtai de rappeler mon chien et m’éloignai plein de respect.

Oui, ne riez pas. Je m’inclinai devant ce petit oiseau héroïque, devant son élan d’amour.

L’amour, ai-je alors pensé, l’amour est plus fort que la mort et que la peur de la mort. C’est grâce à lui, ce n’est seulement que par lui, amour, que la vie se maintient et qu’elle avance.

Avril 1878

Les perdrix

Cloué dans mon lit, vidé de toute force par un mal sans rémission, je songeais : en quoi l’ai-je mérité ? Pourquoi suis-je puni, moi, précisément moi ? Quelle injustice ! Quelle injustice !

Une théorie de jeunes perdrix, une vingtaine, se serrent les unes contre les autres dans un épais chaume, et heureuses elles fouillent la terre. Soudain un chien les effarouche : elles s’envolent toutes ensemble. Le coup de feu est parti. Une perdrix, l’aile cassée, tombe, sanglante, puis se traîne dans un buisson d’absinthe.

Alors que le chien la cherche, la malheureuse songe elle aussi sans doute : « Nous étions vingt, les mêmes que moi… Pourquoi moi précisément, le coup de feu m’a-t-il trouvée, pourquoi dois-je mourir ? En quoi l’ai-je mérité plus que mes sœurs ? Quelle injustice ! »

Reste clouée, pauvre créature souffrante, jusqu’à ce que la mort te trouve.

Juin 1882

Ivan Tourgueniev, par Félix Nadar

Le mendiant

Je marchais dans la rue… Un vieil homme décrépit m’arrêta.

Yeux congestionnés, larmoyants, lèvres bleuies, guenilles rugueuses, blessures infectées… Ô, comme la misère a rongé hideusement cet infortuné ! Il me tendait une main violacée, tuméfiée, sale… Il geignait et implorait du secours.

Je me mis à fouiller dans toutes mes poches… Ni bourse, ni montre ni même un mouchoir… Je n’avais rien pris avec moi.

Le mendiant attendait… Sa main tressaillait.

Décontenancé, anéanti, je serrai fortement cette main sale et tremblante… « Excuse-moi, frère ; je n’ai rien sur moi, frère ».

Le malheureux me regarda fixement, de ses yeux rouges ; ses lèvres bleuies sourirent, et à son tour il serra mes doigts refroidis.

« Eh bien, frère, marmonna-t-il, merci quand même, frère, cela aussi est une aumône. »

Je compris que moi aussi, j’avais reçu l’aumône de mon frère.

Février 1878

Traversée

J’allais de Hambourg à Londres dans un petit bateau à vapeur. Nous étions deux passagers : moi et une petite guenon, genre ouistiti, qu’un marchand de Hambourg offrait à son associé anglais.

Elle était attachée par une mince chaîne à un banc sur le pont et elle s’agitait, piaillait plaintivement, comme un oiseau.

Chaque fois que devant elle je passais, elle me tendait une petite main noire et froide, et me regardait de ses yeux tristes, pour ainsi dire des yeux humains. Je lui prenais la main – et elle cessait de piailler et de s’agiter.

C’était la bonace. La mer s’étendait tout autour en une immobile nappe, couleur de plomb. Elle ne paraissait pas grande, sous une brume épaisse qui la voilait et cachait l’extrémité des mâts, une brume molle qui aveuglait et lassait le regard. Le soleil était suspendu comme une tache d’un rouge terne. Et vers le soir, la brume s’embrasait pour devenir entièrement pourpre, d’une manière étrange, mystérieuse.

Des plis réguliers, longs et droits, pareils aux plis des lourdes étoffes en soie, couraient l’un derrière l’autre depuis la proue du bateau et, toujours s’élargissant, s’étendant et se multipliant, s’atténuaient enfin, ondulaient, s’effaçaient. L’écume était fouettée par la marche uniforme des roues ; dans son blanc laiteux et son faible chuintement, elle se brisait en lançant des serpentins, – et se fondait, disparaissait aussi, absorbée par le brouillard.

Sans cesse et pas moins plaintive que les piaillements de la guenuche, une petite cloche tintait.

De temps en temps, un cochon de mer faisait surface et, faisant tout à coup la culbute, s’en allait, soulevant à peine la surface unie de l’eau.

Le capitaine, homme taciturne au sombre visage hâlé, fumait une courte pipe et crachait d’un air chagrin dans la mer inactive.

À toutes mes questions, il répondait de façon bougonne et par à-coups ; que je le veuille ou non, il me fallait m’adresser à mon unique compagnon : la guenuche.

Je m’asseyais auprès d’elle ; elle cessait de piailler et me tendait la main.

La brume immobile nous enveloppait tous les deux d’une humidité endormante ; et enfoncés dans une même âme inconsciente, nous restions ainsi comme deux êtres parents.

Aujourd’hui, j’en souris… Mais alors c’était un tout autre sentiment.

Tous, nous sommes les enfants d’une même mère, et il m’était agréable de sentir que cette pauvre bête s’apaisait et s’abandonnait avec confiance en s’appuyant à moi comme à un familier.

Novembre 1879

« Pendez-le »

« Cela eut lieu en 1805, » – commença mon vieil ami, « juste avant Austerlitz. Le régiment où je servais comme officier avait pris ses quartiers en Moravie.

Il nous était sévèrement défendu d’importuner et de persécuter les habitants ; ils nous regardaient déjà de travers quoique nous fussions des alliés.

J’avais une ordonnance, ancien serf de ma mère, Iégor était son nom. Un homme honnête et doux ; je le connaissais depuis l’enfance et le traitais en ami.

Voilà qu’un jour, dans la maison où j’habitais, s’élevèrent des cris hargneux, des lamentations : on avait chipé deux poules à la patronne et elle accusait mon ordonnance de ce vol. Il se disculpait et m’appelait comme témoin… « Iégor Avtamonov, un voleur ! » J’assurai mon hôtesse de l’honnêteté de Iégor, mais elle ne voulait rien entendre.

Soudain retentit dans la rue un bruit régulier de sabots : le général en chef lui-même passait avec son état-major.

Il allait au pas, un homme corpulent, aux chairs flasques, la tête baissée, ses épaulettes tombant sur la poitrine.

La patronne le vit et, coupant le chemin au cheval, se jeta à genoux. Toute débraillée, en cheveux, elle commença de se plaindre bruyamment de mon ordonnance, en le désignant.

« Seigneur général ! » – criait-elle -« votre secours ! Jugez-en ! Sauvez-moi ! Ce soldat m’a volée ! »

Iégor se tenait sur le seuil de la maison, au garde-à-vous, son bonnet à la main, la poitrine bombée, les jambes rapprochées, comme une sentinelle, – si au moins il avait parlé ! Était-il décontenancé par tout ce déploiement au milieu de la rue, ce corps d’officiers généraux, ou bien pétrifié devant le malheur qui s’abattait ? Mon Iégor se tenait là, immobile, clignant de l’œil et pâle comme la craie.

Le général commandant lui jeta à peine un regard sombre et d’un ton de colère :

« Alors ?… »

Iégor était raide comme une statue et découvrit ses dents ! De côté, on pouvait croire qu’il riait.

Alors, le général commandant prononça d’un ton sans réplique :

« Pendez-le ! » – puis il éperonna son cheval et s’éloigna, d’abord au pas, ensuite au grand trot. Tout l’état-major le suivit ; seul un aide de camp se retourna sur sa selle et jeta un coup d’œil rapide sur Iégor.

Impossible de désobéir… On saisit sur-le-champ Iégor et on le mena au supplice.

Il devint livide et s’écria seulement par deux fois :

« Mon Dieu ! Mon Dieu ! » – puis à mi-voix : « Dieu est témoin : ce n’est pas moi ! »

En me disant adieu, il pleurait amèrement. J’étais au désespoir.

« Iégor ! Iégor ! » – criai-je, « Pourquoi n’as-tu rien dit au général ! »

« Dieu est témoin : ce n’est pas moi ! » répéta, dans les sanglots, le malheureux. La patronne elle-même était effrayée. Elle n’attendait pas un ordre aussi terrible et, à son tour, elle fondit en larmes ! Elle se mit à implorer grâce, auprès de tous et de chacun, assurant que ses poules étaient retrouvées, qu’elle était même prête à tout expliquer…

Bien sûr, tout ça ne servit à rien. Les ordres, la discipline des armées, monsieur ! L’hôtesse sanglotait tout ce qu’elle pouvait.

Iégor, que le prêtre avait déjà confessé et communié, se tourna vers moi :

« Dites-lui, Votre Noblesse, qu’elle ne se consume pas ainsi de chagrin… C’est que je lui ai pardonné. »

Mon ami répétait les derniers mots de son serviteur et murmurait : « Iégorouchka, petit Iégor, cher Iégor, homme juste ! » Et les larmes coulèrent sur ses vieilles joues.

Août 1879

Le sablier

Le jour suit le jour, uniforme et rapide, sans trace.

La vie passe bientôt, d’une manière terrible, vite et sans bruit, comme un cours d’eau qui va vers la chute.

Elle tombe, égale, régulière, tel le sable d’un sablier que tient la Mort dans sa main de squelette.

Quand je suis couché et que les ténèbres tombent tout autour, il me semble qu’il y a toujours cet imperceptible bruissement continu de la vie qui s’écoule.

Je ne la regrette pas, je ne regrette pas ce qu’encore j’aurais pu faire… Mais j’ai peur.

Je cède à une vision : debout, près de mon lit, cette figure immobile… Le sablier dans une main, l’autre elle l’a posée sur mon cœur…

Et dans ma poitrine il tressaille, s’agite, comme s’il avait hâte de parvenir à ses derniers coups.

Décembre 1878

Amour

On dit : Amour est le plus haut, le plus sublime des sentiments. Étranger, j’ai fait corps avec toi. Ton domaine s’est agrandi mais je l’ai violé. Avec ta chair, tu es loin maintenant. Ton vieux moi : tué. L’homme de chair et de sang s’insurge d’une telle mort. Seuls ressuscitent les dieux immortels.

Juin 1881

Phrases

Je crains, je fuis les phrases ; mais cette peur est aussi prétention.

Ainsi, entre ces deux mots étrangers, entre prétenzia et frasa, oscille et roule notre vie complexe.

Juin 1881

Traduction de Christian Mouze