Rose pourquoi, du scénariste et réalisateur Jean-Paul Civeyrac, appartient à cette catégorie d’essais où la pensée tente de se tenir en permanence sous ses propres yeux et donne à voir son cheminement avec exactitude. La conclusion ne précède pas l’ensemble, aucun gaufrier ne quadrille par avance la réflexion qui, certes, suit une méthode, mais entend bien se surprendre elle-même. Il s’agit de déplier un texte (cinématographique) puis de déplier ce dépliement, de savoir par quelles logiques et quels désirs cette explication passe : en quoi c’est un texte résolument « moderne ».

Jean-Paul Civeyrac, Rose pourquoi. P.O.L, 128 p., 13 €

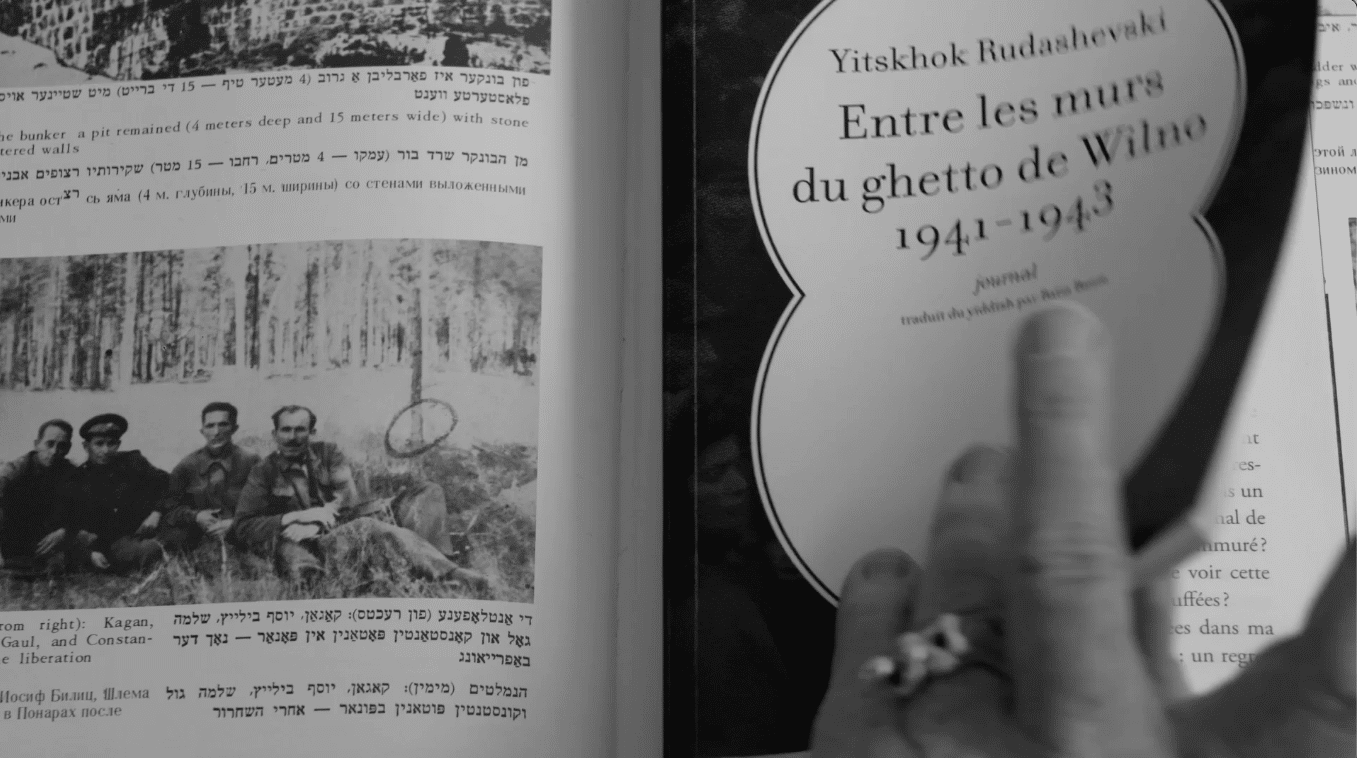

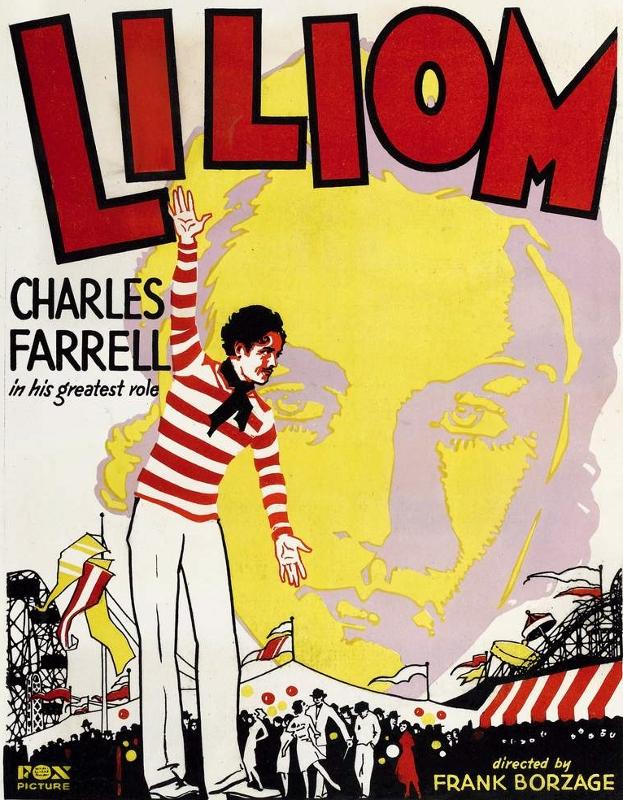

Le titre renvoie à cette passion herméneutique, jouant du vers d’Angelus Silesius sur lequel Heidegger a glosé dans Le principe de raison : « la rose est sans pourquoi ». La Rose dont il est question ici est l’actrice Rose Hobart, qui est au cœur d’une séquence que scrute Civeyrac, extraite du Liliom (1930) de Frank Borzage. Or, comme l’indique Heidegger, ce n’est pas parce que la rose est sans pourquoi qu’elle est sans raison : « Voir quelque chose et saisir proprement du regard ce qu’on voit sont deux actes différents. Saisir du regard veut dire ici : percer du regard dans ce qui, à partir de la chose vue, nous regarde proprement, c’est-à-dire comme ce qu’elle a de plus en propre [1]. » Voilà à peu près la feuille de route du cinéaste regardant un fragment de Liliom, où, justement, il n’est presque question que d’un regard. Et tout l’intérêt vient bien sûr de ce que cet éclat de cinéma « regarde » particulièrement quelqu’un qui a fait du cinéma son métier et dont les films mettent en jeu des apparitions – c’est-à-dire des disparitions, comme dans Fantômes (2001) ou Des filles en noir (2010).

Au départ de Rose pourquoi, il y a un retour. Un « film qui revient ». Un « soir comme il y en a des milliers ; un soir que la vie semble avoir déserté », l’auteur zappe d’une chaîne de télé à l’autre. Soudain, dans la lucarne, un film commencé, une séquence qu’il ne connaît pas : « une fête foraine, un homme, une femme ; ils sont assis à une table ; ils boivent ; ils se parlent ; ils se plaisent ; ils s’en vont ; et c’est tout ». L’apparition provoque en lui – avant qu’il ne disparaisse lui-même dans le sommeil, ratant la fin du film – « quelque chose », une trace, un mystère, une insinuation profonde, bref « l’écho presque imperceptible d’un éclair – comment le nommer autrement ? – d’origine inconnue ». Comment le nommer ? C’est la question que se posait Nathalie Sarraute dans Enfance (1983) : on se rappelle le passage où elle raconte une expérience de ce genre au jardin du Luxembourg, de celle peut-être que Rousseau rapporte après sa chute dans les Rêveries, quand on ne sait plus ce qui sépare le soi du monde, lorsque la conscience est en quelque sorte tout entière rejetée « au-dehors, près de l’arbre, en pleine poussière », comme dirait Sartre avec Husserl. Chez Sarraute, la question est avant tout littéraire : comment nommer « ce qui m’emplit, me déborde, s’épand, va se perdre, se fondre dans les briques roses, les espaliers en fleurs, la pelouse, les pétales roses et blancs, l’air qui vibre parcouru de tremblements à peine perceptibles, d’ondes… des ondes de vie, de vie tout court, quel autre mot ? ».

On peut imaginer que la question est, de même, d’ordre poétique chez Civeyrac, de l’ordre de la fabrique : comment atteindre, non seulement en tant que spectateur mais aussi comme réalisateur, à ce « quelque chose » qui n’est ni dans le jeu des acteurs, ni dans la mise en scène ou le montage, ni dans le scénario, ni dans la photographie ? Bien sûr, Liliom n’est qu’un prétexte : à la fin de son essai, l’auteur donne deux pages d’exemples de ce qu’il finit par appeler une « épiphanie » et qui se trouverait aussi bien dans « le quai d’une gare agitée » chez Chahine que dans « un homme écrivant la nuit cul nu à son bureau » (Avant que j’oublie, de Jacques Nolot). Ce qu’il cherche à cerner pourrait aussi bien être, de façon plus large, ce plein qui est un vide et que l’on éprouve face à une œuvre, du moins sous ce que Rancière a appelé le « régime esthétique » de l’art mais qui est, depuis nombre d’années déjà, contesté par le néoclassicisme du capitalisme tardif. De fait, l’expérience que narre ici Civeyrac paraîtra sans doute lunaire à la plupart des cinéphiles actuels : s’il ne s’agit pas d’une adaptation des moyens aux fins (scénario, jeu d’acteurs, etc.), en quoi peut consister l’intérêt du film de Borzage ? Si l’on n’est pas du côté de la « performance », comme l’écrit Civeyrac, et de la productivité – ni dans son versant sociopolitique porté par les cultural studies, ni dans celui, économique, de l’idéologie de la compétition –, où peut bien se situer l’expérience que décrit l’auteur ?

Pour savoir au juste quelle est la raison de la Rose, Jean-Paul Civeyrac mène donc une enquête : il a fini par retrouver le titre du film et par le visionner en entier, à l’occasion d’un DVD loué « sans réelle conviction dans une bibliothèque parisienne ». La partie centrale de Rose pourquoi consiste ainsi en une longue et magistrale analyse de séquence, intitulée « Tentative de description d’un éclair » et assortie de nombreux photogrammes. Une condition nécessaire à cet effort pour cerner un « moment » est la possibilité d’itération de l’expérience : Civeyrac constate que, même si la séquence qui l’a d’abord frappé s’inscrit dans un ensemble, celui-ci n’est qu’un « support » et que « l’avènement » de la « présence de Rose » se suffit à lui-même. Cet avènement est même selon lui le propre du cinéma : « nous percevons ordinairement le monde et les autres dépourvus de ce sentiment de présence, comme si la vue elle-même en constituait l’obstacle, nous en barrait l’accès. Le cinéma (tout comme les autres arts de la représentation) possède en son essence la possibilité d’une vision au-delà de la vue, dessillée, ouvrant vers ce qui, dans l’écorce du visible, le fonde ».

Rose Hobart

L’analyse, quoique ayant permis de marquer le moment précis (« la chute des paramètres, la reconfiguration d’un monde intérieur ») où Rose se met à « exister de manière inédite », ne suffit pourtant pas à percer le mystère. Tel Diderot envoyant les critiques au diable « et moi tout le premier » après avoir dépecé tel tableau de Greuze, Civeyrac avoue que la proie esthétique lui a échappé : il manque le « flux » des images en mouvement et par conséquent une saisie de l’expérience comme « engendrement ». Or l’expérience de Rose et celle du spectateur se partagent ou, si l’on ose dire, s’engendrent l’une l’autre, « car ce dont Rose fait l’expérience, c’est précisément ce dont je fais moi aussi l’expérience », à savoir « quelque chose qui fait signe vers le monde et le néant – ou le rien – qui constituent le fond continu sur lequel les êtres apparaissent dans le vif de leur beauté profonde ». Toute la fin de l’essai constitue alors, à partir de cette « aide à séjourner » heideggérienne que fournit l’art dans son régime esthétique et moderne, une recherche de communauté sensible sous le signe de Rilke.

Convoquant tour à tour Jaccottet sur Hölderlin et le jaillissement, Hawthorne et la disparition, Mallarmé sur le rythme de l’âme et enfin Kleist à propos du « savoir » (on revient à la « raison » de la Rose), Civeyrac conclut que cette aide s’adresse « à nous qui sommes voués à vivre dans l’exil des dieux et des grandes espérances, dans la séparation et le manque ». C’est tout l’intérêt et la limite assumée de cette belle recherche d’un « éclair » et d’une appartenance : qu’elle soit le propre d’une génération née au XXe siècle et, « mouvement de retour vers un immémorial » commun, qu’elle échappe cependant à tous ceux pour qui il n’est ni exil, ni manque, ni espérance, ni séparation, mais devoir de « réparation » dans un monde hermétiquement réaliste et où l’émancipation n’a plus de sens. On pense au renversement que Godard, dans Le mépris, faisait expliciter à Fritz Lang, à propos des deux versions d’un vers de Hölderlin : « ce n’est plus la présence mais l’absence du dieu qui rassure l’homme ». Nous avons peut-être alors fait le chemin inverse de Hölderlin si, au cinéma comme ailleurs, « l’inespéré, l’irréversible, l’insaisissable du réel, miraculeusement approchés le temps d’un plan, ont été remplacés par une forme stricte de contrôle démiurgique ».

-

Traduction André Préau, Tel/Gallimard, p. 121.