Jusqu’à ce jour, Tristan Felix, poète douée d’un don d’ubiquité singulier – elle apparaît simultanément en écrivain, dessinateur, clown et performeuse de vidéos joyeusement paniques –, était pour nous surtout l’auteur des « Contelets » d’Ovaine (Hermaphrodite, 2009), un personnage féminin fantasque dont une ultime manifestation (Journal d’Ovaine, Atelier de l’Agneau, 2011) semble signifier la retraite ou au moins la mise au vert provisoire.

Tristan Felix, Zinzin de Zen. Préface de Philippe Blondeau. Corps Puce, coll. « Liberté sur parole », 70 p., 14 €

Observatoire des extrémités du vivant (triptyque). Préface de Hubert Haddad. Tinbad, 166 p., 20 €

Alphabête. Avec des images à quatre mains de Tristan Felix et Laure Missir. Éd. des Deux Corps, 28 p., 25 €

Aphonismes. 96 testes et dessins de Tristan Felix, Éditions Venus d’ailleurs, 96 p.

Ovaine est funambule des mots. Elle jongle avec et les croit sur parole, ce qui l’engage dans une série d’aventures cocasses et merveilleusement inventives où, à partir d’une donnée généralement absurde, elle triomphe d’aléas imaginaires très rigoureusement agencés en une forme fixe rappelant Aloysius Bertrand (cinq ou sept versets tirés au cordeau), ce qui fait de ce personnage capricant une héroïne aussi athlétique et précise que Buster Keaton. À admirer sans aucune réticence, d’autant qu’elle est d’une drôlerie irrésistible, sur fond d’évidente mélancolie.

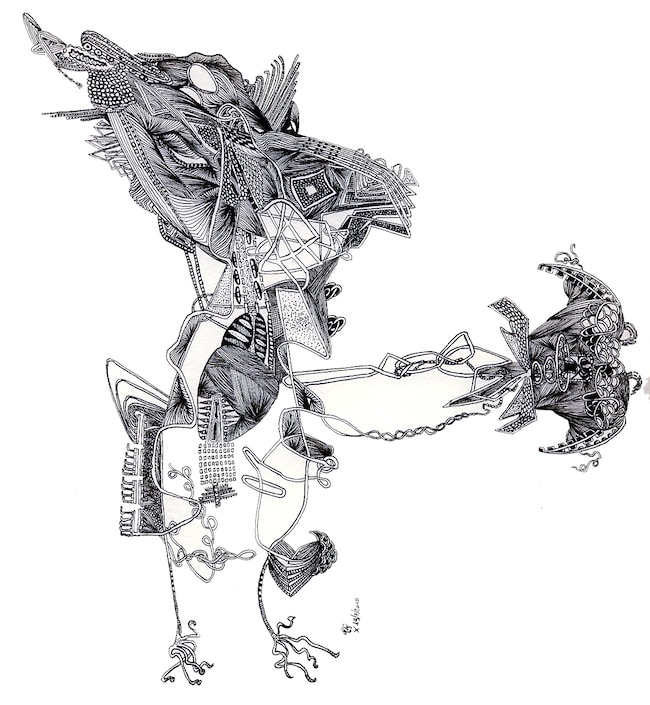

Depuis Ovaine, l’activité tous azimuts de Tristan Felix s’est en partie matérialisée, sur le papier (son « Petit Théâtre des Pendus », connu des amateurs, ressortit aux arts de la scène), sous la forme d’objets hybrides, mixtes de dessins à la plume et de textes brefs, ou de photographies commentées, toutes ces images, le plus souvent nées d’une main unique, laissant parfois une place à des collaborations amicales. Car le dialogue n’est jamais tout à fait absent des œuvres de Tristan Felix qui, pendant une décennie, dirigea (avec Philippe Blondeau, poète de Picardie) La Passe, une revue férue de jeux de langages dont la pratique d’échanges ludiques entre créateurs était l’unique raison d’être. Cette expérience s’est terminée (en 2016), mais on en repère la trace dans chacune des réalisations de l’auteure, à laquelle le solipsisme est inconnu, même dans le monologue.

Ça dialogue en effet chez Tristan Felix, dans sa poésie jamais inerte, sa verve toujours communicative. Elle a besoin d’un interlocuteur pour exister pleinement et ne conquiert sa liberté plénière d’écriture que dans une confrontation permanente avec l’autre. Dans les cas simples, cet autre, c’est autrui, et l’auteure travaille alors le texte comme elle fabrique ses remarquables vidéos clownesques (où elle incarne une inquiétante Auguste trash et déjantée sous le pseudonyme de Gove de Crustace, son complice à la réalisation et au montage étant l’excellent vidéaste Nic’Amy – nombreux sketches mémorables via Daily Motion).

Biribi, par Tristan Felix

Sur papier, ce compagnonnage peut donner lieu au superbe Alphabête, un abécédaire de grand format où les textes poétiques entrent en correspondance non abstraite mais pas pour autant figurative (imaginative plutôt) avec des évocations graphiques des lettres de l’alphabet qui mêlent inextricablement les apports franchement animaliers de Laure Missir, funambulesques et saugrenus de Tristan Felix. Une vraie « passe », bizarroïde et de primesaut, entre deux tempéraments artistiques dont les terrains de quintaine interfèrent sans embrouille.

Et s’il n’y a pas d’interlocuteur possible ? Ainsi, vous (ou moi) vous promenez le long de l’estran à marée descendante, seul, et de loin en loin y parcourez d’un œil vague, sans y prêter attention, des brimborions abandonnés par le flot : bouts d’algues, empreintes d’oiseaux, formes indéfinissables, plumes, squelettes, cadavres de poissons, toutes choses mortes et inutiles ne renvoyant, entre ciel et mer, qu’à notre solitude infinie : rien à en tirer, semble-t-il.

Mais Tristan Felix n’est jamais seule. Son appareil photographique engage aussitôt la conversation et, fixant nettement mais sans agressivité aucune ces débris squameux, fournit à l’empathie exceptionnelle de la poète l’occasion de donner voix – en belle page, dans le cadre même du cliché – à la réponse de l’objet cerné que le quintil lui faisant face sur l’autre page a sommé de déclarer son identité.

Le fonctionnement de Zinzin de Zen, aux clichés si joliment cadrés, restitués sur fond bistre, dans leur évidence familière, d’autant plus insolite peut-être, est alors tel : instaurer entre la nature – le plus humble de la nature – et le langage un collier de mots soulignant la beauté intérieure des choses nues. Qu’est-ce qui est zen là-dedans ? Mais la démarche même, issue d’un animisme profond, d’une extase devant l’ici et maintenant, l’immanence, cette extase étant suggérée sans pathos, page de gauche, non par une imitation plate du haïku japonais, mais par le resserrement de vers rares, qui traduisent tout au plus la surprise devant une moisissure, un caillou, une savonnette qui fond. Animisme moins chantourné que du Ponge, car moins intellectuel que sensuel, proche de certaines réussites d’Andersen qui, lui aussi, savait faire parler les objets de rebut.

C’est-à-dire en somme ce qui est mort, et même doublement mort parce que cassé, sorti de notre monde intoxiqué d’efficience, hors d’usage. Tristan Felix est fascinée par la mort, le cadavre, le reste, mais paradoxalement ses textes sont aussi éloignés de la contemplation morbide que possible. Notre Occident, façonné d’abord par le pessimisme des Anciens et leur sinistre Memento mori !, si aisément transposé en une trompeuse espérance par le transcendantalisme chrétien, aime furieusement la mort parce qu’elle ouvrirait sur les champs d’asphodèles du mythe d’Er et de son prolongement en Paradis.

Tristan Felix

Mais seule une adepte de l’immanence absolue pouvait produire sans appétence voyeuriste l’étonnante suite de « Fétus » constituant le premier volet d’Observatoire des extrémités du vivant, que les éditions Tinbad ont eu le cran de publier, ce dont on ne peut que les féliciter. Car jamais Tristan Felix n’était allée aussi loin dans la démystification de la mort qu’en photographiant à Maisons-Alfort et au musée Dupuytren vingt-quatre monstres avortés, tant animaux qu’humains, conservés dans leur bain de formol. Aussi la première réaction devant ces ratés horribles de la nature peut-elle être d’effroi et de rejet, et la tentation forte d’accuser l’auteure de complaisance malsaine à l’égard des mésaventures du corps mortel.

Contresens total pourtant. Car, là aussi, dans cette indépassable « extrémité » de l’injustice biologique et de la misère physique, l’accompagnement vocal produit par les strophes de gauche donne la parole à ces fœtus défigurés qui nous regardent, et ébauche avec eux, tristement relégués dans leur prison de verre, un dialogue effectif et affectueux, étrangement modulé, absolument dépourvu de ce surplomb méprisant issu de la peur que spontanément le vivant adopterait peut-être vis-à-vis de la mort, ici présente en chair et en viscères mis à nu. En fait le poème se fait parfois berceuse, il câline ces bébés à qui il n’a pas été donné chance d’être.

L’effet poétique est surprenant. Il ne s’agit plus d’un Memento mori injonctif et funèbre (rappelle-toi, pauvre créature, que tu es mortelle), mais bien d’un « Souviens-toi de vivre ! » Regarder en face les extrémités du vivant, le vivant au-delà ou en deçà de la dernière extrémité, c’est prendre conscience de l’aléatoire de la vie, de la toute-puissance du néant, mais en tirer une leçon d’empathie, de bienveillance et de goût de vivre universels.

Observatoire des extrémités du vivant, certainement le plus important des quatre livres issus ensemble du grenier de son auteure, se termine sur un jeu anagrammatique mettant en scène les facéties d’un chat noir, Belzébuth, dont les images floues – contrastant violemment avec le piqué habituel des travaux photographiques de Tristan Felix – achèvent en pirouette un ensemble dont le volet central, « Livrée des morts », dessine vingt-quatre poèmes en prose qui sont autant de « choses vues » immédiatement livrées à une dérive dans l’imaginaire seule apte à transformer une image ou une scène initiale certainement fournie par l’expérience en rêve ou plus souvent en cauchemar d’une haute qualité rythmique, aux chutes impressionnantes : « Faust époussette la cendre en pluie sur la livrée de son désir […] L’œil en crabe il avance, filature détachée jusqu’au bord de la falaise. Il tombe dans les bras d’une sirène coupée en deux qu’il n’a pas vue ».

Casque au crapaud, par Tristan Felix

Aigu, le regard, acéré même, afin de suivre en temps réel un mouvement qui bute sur un dead end inattendu et souvent, comme ici, pas folâtre du tout. Tristan Felix a beau être douée d’une sympathie vertigineuse à l’égard de tout le donné vivant ou existant (elle s’y ébroue faunesse), son amour du réel en bête, en humain, en pierre, a beau constituer le socle immédiat de sa conscience créatrice, ne cherchez rien de lénifiant chez elle, ni aucun œcuménisme gnangnan. C’est là une poète de la révolte sauvage contre tout ce qui ne va pas dans le monde, c’est-à-dire contre presque tout ce que l’homme, dans sa suffisance imbécile, a construit pour désorbiter la planète, le cosmos et le moi, en isolant les deux premiers, en s’isolant lui-même de l’univers naturel entrevu par la science. Ouverte éperdument aux vents qui charrient au moins des bribes de la beauté présente (dans les méandres d’une rivière, la grâce d’un animal, la caresse d’une amitié), elle n’est ni béate ni follement gaie.

Et puis, comme le Michaux de Mes propriétés, bien que capable de trouver à chaque instant dans le rêve éveillé un pertuis où tisser son cocon, elle est bien seule, parfois. Ou plutôt, non : ramenée au dialogue intérieur où moi discute âprement avec même. D’où ce délicieux petit livre rouge sans prix (sans prix indiqué en tout cas, mais les éditions Venus d’ailleurs ont une adresse mail – venusdailleurs@free.fr –, vous n’avez qu’à chercher, que diable !), Aphonismes, dessins et textes, je vous en livre un minuscule extrait, pour vous faire saliver : « J’ai fait trente-six fois le tour de ma maison / sans en retrouver l’huis / derrière, mon lit porte en creux la trace / de ce que je fus. »

Qui je fus, c’est là le titre du premier livre de Michaux, qui le fit connaître.

Quatre d’un seul coup ! C’est le nombre de livres simultanément revêtus de la signature Tristan Felix. L’exploit est moins grand que celui du vaillant petit tailleur. Mais ça vous donne quand même du choix pour aller voir chez cette auteure qui m’enchante si vous y êtes ou non.