En trois séquences d’essais, qui sont autant d’offrandes, J. M. G. Le Clézio rend un magnifique hommage à la culture et à la littérature métisses du Mexique, de l’exquise poésie baroque de Sor Juana Inés de la Cruz à la microhistoire sensible de Luis González y González, en passant par l’incomparable modernité romanesque de Juan Rulfo.

Un mot suffirait à dire la fidélité du retour de J. M. G. Le Clézio à la culture, à l’histoire, à la vie du Mexique. Ce mot n’est pas français mais espagnol : la querencia, c’est l’attachement, l’affection, et aussi cette singulière inclination pour un lieu d’enfance, d’élevage ou d’habitudes qui pousse humains et animaux à constamment y revenir. Le Mexique est pour Le Clézio un pays d’attache, qu’il ne quitte jamais vraiment, qui ne le quitte pas. En témoigne son dernier livre, Trois Mexique, qui, en trois séquences d’essais parfois veinées de récit ou rehaussées de longues citations bilingues de poèmes, discourt amoureusement sur trois figures de la littérature et de l’histoire mexicaines. Pareilles à autant d’âges de la culture, elles rayonnent qui, de l’éclat du métissage littéraire de l’époque coloniale : Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) ; qui, de celui de la modernité romanesque : Juan Rulfo (1917-1986) ; qui, de celui du « particularisme agricole » dans lequel l’écrivain entrevoit un possible antidote à « notre temps d’universalisme (et de guerres à outrance) » : l’historien Luis González y González (1925-2003).

La première, poète de cette Nouvelle-Espagne où au XVIIe siècle pointaient quelques branches créoles de l’arbre du Siècle d’or, écrivit, parmi tous les genres de la poésie baroque dans lesquels elle excellait, des éloges ou loas. Et ce sont des loas contemporaines, mieux, des offrandes à ces trois figures, qu’écrit et que nous invite à partager J. M. G. Le Clézio, comme au Mexique on mange avec les morts, sur leurs tombes, en leur jour. De l’une et des deux autres, l’auteur de Trois Mexique distingue la voix singulière, absolument originale et proprement mexicaine, née dans l’identité plurielle, contrastée, conflictuelle, de ce pays dont chaque époque de destruction a été suivie d’une refondation.

Voici donc Sor Juana Inés de la Cruz dans son « entre deux mondes ». Née Juana de Asbaje Ramírez à Nepantla, village proche de Mexico dont le nom signifie justement « un lieu entre deux », elle est la fille naturelle du Basque Pedro Manuel de Asbaje et de la Créole Isabel Ramírez de Santillana, dont la famille possède une hacienda – modeste, semblerait-il. Certains, dont Le Clézio, lui prêtent, non sans vraisemblance, du sang indien. Cette origine plutôt obscure ne la destinait ni à un riche mariage, ni à la condition de religieuse, pour laquelle il fallait quelque fortune, ni à la vie de cour qu’elle a pourtant connue durant cinq de ses jeunes années, grâce à son amour de l’étude et à son exceptionnel et précoce talent poétique. Quittant les jeux de cour au moment où sa protectrice, la vice-reine Leonor de Carreto, devait regagner l’Espagne, Juana entre dans les ordres en 1668, d’abord chez les carmélites déchaussées, bientôt chez les hiéronymites, dont la règle, moins stricte, lui permet de poursuivre l’écriture de ses œuvres profanes et même de jouir d’une salle où elle peut faire répéter ses comédies rimées ou autos. De sa cellule, elle entretient une vaste correspondance avec écrivains, gens de cour, ecclésiastiques, en Nouvelle-Espagne mais aussi en Espagne, où elle est publiée sous la désignation élogieuse de « Dixième muse ».

Quelque vingt ans plus tard, le refuge du couvent de San Jerónimo et Santa Paula allait se refermer sur elle tel un piège, après que l’évêque de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz lui eut adressé, sous un habillage fort baroque, de vives remontrances quant à la teneur de l’un de ses écrits. La fameuse lettre qu’elle adresse en réponse à Sor Filotea, identité d’emprunt de l’évêque censeur, témoigne de sa farouche et candide volonté de défendre son droit à la libre écriture et, par-delà son cas personnel, le droit des femmes à l’étude. Contrainte, privée de la protection de sa tendre amie, la vice-reine María Luisa de La Laguna arrivée à Mexico en 1680 et à son tour rentrée en Espagne, elle renoncera à l’écriture en 1693. Elle mourra deux ans plus tard lors d’une épidémie de cocoliztli, cette peste de la Nouvelle-Espagne, après s’être dévouée à soigner ses sœurs, les religieuses et les novices de son couvent.

Octavio Paz a consacré à la poète de la Nouvelle-Espagne un essai aussi érudit que volumineux, Sor Juana Inés de la Cruz ou les pièges de la foi (Gallimard, 1987), qui entre dans la brève bibliographie de Trois Mexique. Jugeant démesurée l’ambition de Sartre dans L’idiot de la famille, Paz prétend plus modestement restituer à son monde, la Nouvelle-Espagne du XVIIe siècle, la vie et l’œuvre de Sor Juana, et tout à la fois, par ce geste, restituer la société de cette Nouvelle-Espagne à ses lecteurs du XXe siècle. J. M. G. Le Clézio ranime, pour sa part, le travail de Paz, s’interrogeant à son tour avec vivacité sur les deux grandes énigmes de la vie de la poète : son entrée dans les ordres et son tardif renoncement à l’écriture.

C’est avec une admirative sollicitude, une aimante courtoisie, qu’il évoque les portes étroites qu’a su franchir Sor Juana, évitant le mariage pour écrire et étudier, ou son long combat, munie des seules armes de son raffinement rhétorique, pour continuer de le faire. Saluant le courage et l’intelligence de la femme, il loue l’audace de la poète qui, en fière métisse culturelle, introduit, ici, le parler et les formes populaires locales dans ses villancicos ou pastourelles ; là, du nahuatl dans une loa pour l’assomption de la Vierge ; plus loin, des zazaniles ou devinettes indiennes dans des jeux d’énigmes baroques. Mais il exalte aussi la hardiesse ironique de son fameux et tardif poème « Rondeau aux hommes méchants », la finesse et l’originalité du « double entendre » de sa poésie amoureuse, la hauteur intellectuelle et la beauté énigmatique de son long poème philosophique « Premier songe ». Mieux que de commenter les œuvres, il les courtise et il les sert, joignant sa voix de traducteur à celle de Sor Juana, qu’il conduit en tendre passeur de son entre-deux-mondes au nôtre.

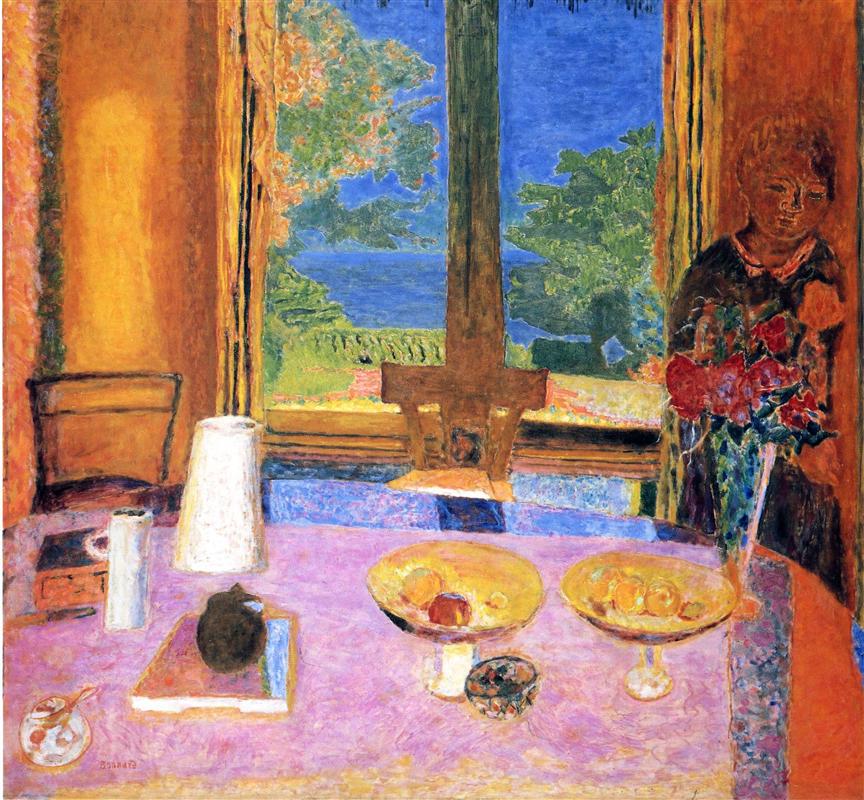

En deux essais, dont la dense brièveté rivalise avec celle du Llano en flammes (1953) et de Pedro Páramo (1955), le recueil de nouvelles et le roman de Juan Rulfo, J. M. G. Le Clézio nous fait brûler de sa juste ferveur pour ces deux livres essentiels et pour leur auteur, qu’il place parmi les plus grands écrivains du siècle dernier, aux côtés de Giono, Céline et Faulkner. Déjà, il le nommait, tout comme le Péruvien José María Arguedas, dans son discours de réception du prix Nobel ; déjà, il avait écrit la préface du Llano en flammes pour la deuxième édition du recueil chez Gallimard. Ici, il célèbre « l’écrivain-né » du Jalisco, mais aussi le photographe visionnaire et le doux amoureux que fut Rulfo, épris de la « terre nue » du Mexique comme de sa femme, Clara Aparicio. Un magnifique portrait de l’aimée en fait foi qui, reproduit au début de cette partie, éclaire un moment d’accalmie dans la vie tourmentée de l’écrivain : « quand l’amour et l’art ne font plus qu’un ».

Le Clézio touche juste, à chaque mot, pour dire le tragique si discret et si contemporain, si terrien et si métaphysique, si pudiquement ironique, qui fait des nouvelles de Rulfo non pas une suite de récits sur la révolution de 1910 et la très violente révolte des Cristeros contre le contrôle de la religion par l’État mais l’expression universelle de l’horreur de la guerre – de la guerre civile. Simplement, crûment et poétiquement dite par ceux-là mêmes, ces paysans, qui ont perdu, de quelque côté qu’ils aient combattu. Leurs voix, on le sait, sont inoubliables. La guerre des Cristeros, Rulfo l’avait vécue sans la comprendre dans son enfance, « (et c’est pourquoi il ne prend jamais parti) », nous rappelle Le Clézio. Quant à Pedro Páramo, qui n’est pas l’histoire du cacique Páramo mais, au dire de son auteur, celle de Comala, « un village mort où ne circulent que des spectres », c’est : « Un livre érigé comme une stèle au milieu de la profusion des écrits, un livre brillant, fascinant, difficile, écrit dans la langue la plus simple, sans effets, sans apprêt, sans retorses. » Qui a lu Pedro Páramo en convient et renchérit. Pour les autres, allez-y voir à Comala ! Vous n’en reviendrez pas.

C’est un maître et un proche qu’évoque avec une affectueuse admiration la dernière séquence d’essais, qui touche à l’histoire de l’auteur, à sa formation intime et intellectuelle, à sa créolisation mexicaine. Car, durant plusieurs années, Le Clézio a fait de longs séjours au Colegio de Michoacan, l’institution savante qu’avait fondée à Zamora Luis González y González, retournant à son pays natal. Ce lieu de savoir, ouvert le vendredi soir aux travailleurs de Zamora, où se mêlaient chercheurs et écrivains de diverses nationalités et de disciplines variées, s’inscrivait davantage dans la « conception utopique d’une cité parfaite à la manière de Vasco de Quiroga, le premier évêque du Michoacan » que dans l’esprit d’une « culture populiste » ou d’une université populaire à la danoise. De sa terre et de la culture métisse de son village de San José de Gracia, perché parmi les nuages à la lisière entre le Jalisco et le Michoacan, Luis González y González l’était absolument, harmonieusement. Tant et si bien que cet historien antidogmatique, qui tenait l’art de l’écriture pour l’accès à la vérité historiographique, a ouvert la voie de la microhistoire au Mexique. Rassemblant les voix des Joséphins tout autant que les archives écrites, il a fait irradier, dans ses Barrières de la solitude (Plon, coll. « Terre humaine », 1977), l’histoire minuscule – et si parlante – de son San José de Gracia vers cette histoire nationale au régime si autre. Qu’est-ce qui fait événement ici ou là ?

Luis González, modeste prophète, Petamutli purépecha – « celui qui parle devant les autres » – ou historien Toltecáyotl aztèque, donne voix au génie du lieu. Le Clézio, en quelques lignes, fait vibrer la sage et généreuse présence de l’homme ; en quelques pages, il fait aussi, à sa discrète et lyrique manière, vivre le génie du lieu. « L’orage à San José de Gracia, la fête à San Juan Nuevo », le superbe texte qui ouvre cette séquence, nous conduit au cœur physique de la culture et de la terre du village perché puis au cœur palpitant de l’église de San Juan Nuevo, parmi les fervents pèlerins qui dansent au son du teponaztle, le tambour de bois indien.

Terre très chère à l’écrivain, si souvent malmenée par les violences de l’histoire, le Michoacan subit dernièrement les ravages du narcotrafic et « le régime policier du voisin du Nord » qui expulse les migrants. Telles des amulettes conjuratoires, ces textes invoquent en gage d’espoir toutes les bontés du lieu : « les pas des danseurs dans l’église de San Juan Nuevo, l’invention du Colegio de Michoacan et le souvenir de Don Luis ».

Joignons nos vœux d’éclaircie à ceux de l’auteur de Trois Mexique, dont les essais sont autant de preuves d’amour et d’intelligence envers son pays d’attache, qu’il fait nôtre.