Sophie Poirier dans La femme domino et Franck Manuel dans À creux perdu ont tous deux choisi pour protagonistes des personnes réelles du dix-neuvième siècle. Deux individus presque effacés par les limbes de la littérature et de la science, mais dont les auteurs montrent avec quelle vitalité, quelle obstination, ils ont tracé leur route. L’une vers les vastitudes, le grand large, l’autre vers le ténu, l’infiniment délicat du corps. Que leur horizon soit le Spitzberg ou l’oreille interne du dromadaire, ils ont su offrir la voix qui convenait à chacun de leurs héros.

La littérature contemporaine aime faire de personnes réelles les protagonistes de romans ou de récits subjectifs. Peut-être faut-il y lire un questionnement un peu inquiet sur ce qui fait une vie, ce qui détermine son destin et celui de ses proches. Qu’est-ce qui dans l’existence défaite d’Alan Melvill a pu préparer les réussites littéraires et la propre part obscure de son fils Hermann ? se demande Rodrigo Fresán dans Melvill. Les petitesses humaines – soif de gloriole, ordinaire rancune, raideur de caractère – vouent-elles les révolutionnaires à l’échec, ou sont-elles le produit de cet échec ? s’interroge Olivier Rolin dans Jusqu’à ce que mort s’ensuive. Celui qui est revenu, qui a survécu à l’Antarctique, est-il meilleur ou pire que ceux qui ont succombé ? questionne Justine Niogret dans Quand on eut mangé le dernier chien (et bien sûr : le survivant a-t-il cédé au cannibalisme ?).

La femme domino est Léonie d’Aunet, autrice de Voyage d’une femme au Spitzberg, livre constamment réédité jusqu’à aujourd’hui, et première femme à avoir atteint l’île boréale. Elle fut aussi la victime d’un fait divers célèbre : prise en flagrant délit d’adultère, elle passa trois mois en prison, puis plusieurs mois dans un couvent, avant qu’on ne lui enlevât la garde de ses enfants. Son complice bénéficia de l’immunité accordée aux pairs de France : c’était Victor Hugo. Sophie Poirier interroge bien sûr la différence de statut entre un homme et une femme au XIXe siècle. Mais elle montre surtout comment une femme peut faire face à l’opprobre et à la honte.

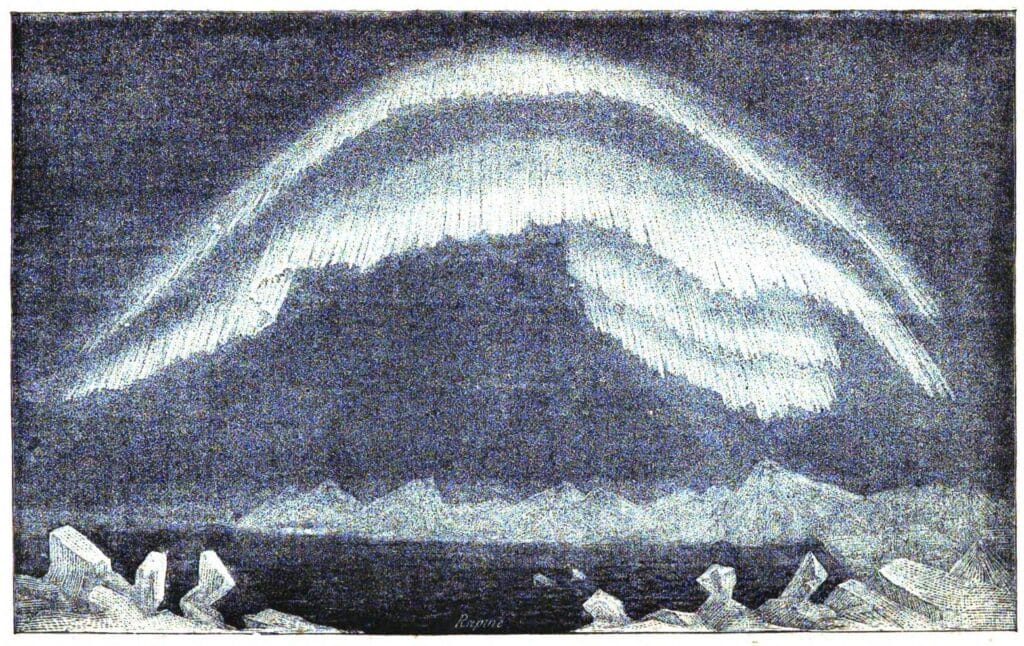

Le voyage au Spitzberg date de 1839. En l’entreprenant, on risquait à l’époque de rester coincé par les glaces de « la mer gelée, belle et terrible ». Léonie a dix-neuf ans. Elle accompagne son mari, François-Auguste Biard, peintre de l’expédition, qui en a quarante. Elle n’écrira son livre et les quelques pièces de théâtre, nouvelles et romans qui suivront qu’après sa mésaventure avec Victor Hugo, qu’elle continuera à voir et à aimer jusqu’à son exil suite au coup d’État de 1851. L’écriture vient donc après la prison et le scandale, comme un moyen de se donner l’égalité que la loi lui avait refusée.

Sophie Poirier partage avec Léonie le froid et « l’aventure la peur l’ivresse la jouissance d’exister » qui n’est pas réservée aux hommes.

Sophie Poirier ne prétend pas reconstituer la vie de Léonie d’Aunet, ni celles de Victor Hugo, d’Adèle, sa femme, et de Juliette Drouet, son autre maîtresse. Elle écrit dans les interstices de la vie de Léonie. Ou dans ses béances, car on en sait finalement assez peu sur elle. Le titre fait d’ailleurs référence à ces femmes de lettres du XIXe siècle qui empruntaient un pseudonyme comme un masque, pour publier. Mais l’aspect fragmentaire, ouvert comme les paysages du Grand Nord, de La femme domino est justement ce qui fait la réussite du livre, car cela correspond à ce qui, chez son héroïne, a attiré l’autrice : l’intuition que « l’inconnu, l’exploration, l’ailleurs, faisaient de soi une autre personne que l’assignation ou le confort », sa faculté « à se jeter à corps perdu » à travers « la porte qui s’entrouvre », les chances à saisir du voyage et de l’amour.

La femme domino s’écrit en phrases courtes, en notations brèves, sensibles, qui rendent Léonie présente sans prétendre la circonscrire. Un dialogue s’engage entre Sophie Poirier et l’écrivaine du Voyage d’une femme au Spizberg. À certains moments, leurs phrases se mêlent, se répondent. Sophie Poirier visite l’immeuble où se trouvait l’atelier de Biard, elle cherche la tombe de Léonie à Ville-d’Avray. Elle entreprend le même voyage qu’elle en remontant jusqu’au cap Nord. Parce que la Norvège est un pays cher, elle dort au camping – à Trondheim : on a mal pour elle – ou dans sa voiture. Elle partage avec Léonie le froid et « l’aventure la peur l’ivresse la jouissance d’exister » qui n’est pas réservée aux hommes. D’ailleurs, ceux-ci, y compris le géant des Lettres et de l’Histoire, sont maintenus au deuxième plan par la forte personnalité de la protagoniste.

Sophie Poirier renverse l’image donnée par les biographes de Victor Hugo : « Léonie la garce », par opposition à la maîtresse « sacrificielle et pure », « la femme-ombre », Juliette Drouet. La femme domino est le livre, joyeux finalement, de la rencontre entre une écrivaine d’aujourd’hui et une autre, morte cent cinquante ans plus tôt, une femme débordant d’énergie et de curiosité malgré les vicissitudes. Une éclaireuse ouvrant la voie de l’aventure comme des amours choisies et de l’écriture.

Franck Manuel, lui, a fait de son livre un roman. Pour raconter la vie d’Eugène Petitcolin, premier préparateur anatomique de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort et reconnu pour son art du moulage des organes internes des animaux, il fallait en partie l’imaginer, surtout ce qui passe dans la tête du héros et de ceux qui l’ont côtoyé.

Les cinquante premières pages d’À creux perdu sont magnifiques, elles rappellent le Pierre Michon des Vies minuscules. On y suit l’enfance d’Eugène dans les Vosges, entre ses parents aubergistes et son frère aîné, puis son adolescence de « schlitteur », c’est-à-dire de conducteur de traîneau descendant le bois des forêts.

La conscience de l’enfant s’affirme au fil des pages. Il a d’abord peur de se confondre avec le frère rival puis, alors qu’il a deux ans, il trouve une charogne de corbeau et sa vocation : comprendre ce qu’il y a à l’intérieur des corps. Pour cela, les fouiller. Bien entendu, cela ne déchaîne pas l’enthousiasme et, comme il a en plus un caractère renfermé et une tache fauve dans le regard, on le tient à l’écart. On l’oublie. Quand les autres ne voient que la surface, le garçon – qui s’appelle encore Joseph – cherche les moyens de la percer. Il dessine les charognes. Aux yeux des gens, cela ne donne que des motifs abstraits, avant qu’ils comprennent et soient dégoûtés.

Le lecteur reste stupéfait de cette traversée d’un personnage. Que le texte ait creusé si loin, aux antipodes de toute bimbeloterie macabre, pour découvrir que, sous la surface, l’être reste obscur.

Porté tant par la lucidité fiévreuse de Joseph que par son opacité – l’auteur ne fait pas semblant de connaître son intérieur –, le texte devient habité pour décrire la pauvre condition humaine : « on croit grandir, on croit pousser, on croit que ça va vers le haut la vie, mais non », dit le vieux Caumont avec sa bouche toute molle, « on est des fruits qui se détachent et qui tombent ». L’isolement de l’enfant devient celui des piliers de l’auberge de son père, lui-même alcoolique et indifférent : « Ils sont épuisés, abrutis de solitude. Ils soulèvent leur existence. Elle échappe, de tous côtés, lourde malgré la maigreur, à la fois molle et transparente ». Celui qui va choisir de s’appeler Eugène est fasciné par le mou et par la possibilité de le représenter. La découverte de l’argile à sculpter éveille en lui une faim qu’il assouvit en partant à Paris.

D’autant plus que son père est retrouvé pendu dans une grange où sa mère retrouvait le maître d’école. Jean-Baptiste Petitcolin n’était sans doute pas aussi insensible qu’il en avait l’air. Là encore, un écho tinte avec le Michon des Deux Beune, à la fin desquelles la buraliste Yvonne retrouve le narrateur, jeune instituteur, dans un hangar.

Le corps du père, on l’allonge dans la chambre où son fils a sculpté une vache morte. Mais Eugène et le roman sont déjà ailleurs. À creux perdu est l’histoire d’une quête, non celle d’une classe ou d’une région. La deuxième partie, « Le plâtre », s’installe dans le XIXe siècle des musées et de la science qui classe, organise, estampille le vivant. Pour approcher Eugène Petitcolin, Franck Manuel multiplie les points de vue de ceux qui l’ont croisé : surveillants de l’école vétérinaire, directeurs, professeurs, jardinier, confrères mouleurs. Eugène se marie, réussit à mouler des organes mous et creux, des malformations, des agneaux cyclopes, et fait le vide autour de lui, tant son exigence est invivable pour les autres, ou tant les autres sont invivables pour son exigence. Son regard est terrible, il brûle, comme ses gestes : « Il tâte plus qu’il ne caresse […] pour bien sentir sous la peau, sous la chair, les attaches, les ligaments. […] Parce que c’est ça, qu’il voudrait au fond, l’ouvrir comme il le fait avec ses bêtes mortes ». Jeanne, sa femme, le comprend bien. Elle en devient folle. Parce que l’amour entre les deux époux est aussi réel.

La Commune, la colonisation, l’Exposition universelle, la Belle Époque passent en arrière-plan. Quand Eugène en arrive à ses chefs-d’œuvre : le caecum – première partie du gros intestin – de cheval, « fusion d’une larve géante et d’un coquillage monstrueux », le testicule cryptorchide cancéreux de cheval, « une pièce extraordinaire », l’écriture redevient incandescente, comme un volcan laisse échapper le magma accumulé. Les autres mouleurs corrigent, reconstruisent, trichent ; pas Eugène.

La Grande Guerre arrive, « le ciel allait devenir ce grand chien noir déversant sa boue noire sur le ventre de terre molle en dessous […] dans cette foire où les hommes se retournent comme des gants pour exposer leur barbaque ». Son fils y meurt. Eugène vieillit. La troisième partie lui donne la parole et on comprend que les apparences trompent, qu’Eugène repoussait les autres sans doute pour les épargner, que son père fou avait certainement de l’amour à lui donner. Et le lecteur reste stupéfait de cette traversée d’un personnage. Que le texte ait creusé si loin, aux antipodes de toute bimbeloterie macabre, pour découvrir que, sous la surface, l’être reste obscur. Le roman n’éclaire pas, mais il donne tellement à sentir qu’on ne peut qu’absorber Eugène Petitcolin, comme sans doute il nous a absorbés. Et tant pis pour la douleur, qui vient avec l’affection.