La tentation était forte de rapprocher ces deux récits de voyage biographiques parus en ce début d’année 2018, dont chacun est dédié à un poète qui a tout abandonné. Le premier est un des plus grands, un des plus célébrés, poète de la rupture radicale, impossible à statufier : Arthur Rimbaud. Le second est une ombre, une esquisse de poète, presque ignoré, dont le nom et l’œuvre mince frémissent grâce à la curiosité de quelques-uns : Henry J.-M. Levet.

Jean-Jacques Salgon, Obock. Verdier, 125 p., 13,50 €

Frédéric Vitoux, L’express de Bénarès. À la recherche d’Henry J.-M. Levet. Fayard, 265 p., 19 €

Scientifique de formation et de regard, Jean-Jacques Salgon aborde Rimbaud, le génie par excellence, de biais, suivant une tangente nommée Paul Soleillet. Ce dernier était, comme Salgon, originaire du Sud de la France, une proximité à laquelle il n’accorde qu’une signification relative. Cela ne l’empêche pas de rappeler une succession de hasards objectifs qui lui ont permis de découvrir l’existence de cet explorateur nîmois dans la bouche d’un bouquiniste de Nîmes où il vivait dans les années 1970. Le nom de Soleillet résonnait dans son esprit car il apparaissait dans la correspondance de Rimbaud parti commercer vers la Corne de l’Afrique.

Paul Soleillet

Jean-Jacques Salgon n’aime guère laisser la part trop belle au hasard, pourtant, et encore moins à l’exaltation. C’est un homme qui aime l’exactitude. Géographe de cœur, il s’est rendu dans plusieurs lieux africains où a séjourné Soleillet, qui était souvent financé par des sociétés commerciales. Soleillet voulait aussi honorer la mémoire de René Caillé, un des découvreurs de Tombouctou. Sur place, Salgon est ému, ravi par le calme, la désolation synonyme d’isolement : « Tombouctou somnolait, enlisée dans les sables, oubliée du monde et des tours-operators, pas encore menacée par les assauts des groupes djihadistes. Quand je parcourais ses rues sablonneuses, la souveraine indifférence que semblait susciter mon passage était comme l’écho de l’exil et de la déréliction dans lesquels cette ville semblait encore plongée. »

Le lecteur qui aime classer pourrait résumer ce récit à une biographie gigogne, celle de l’explorateur cachant celle du poète, mais ce serait erroné, réducteur. Le rythme accidenté du livre, la différence d’importance accordée aux étapes de la vie de Soleillet l’interdisent. Entre la mort en couches de sa première épouse et son deuxième mariage, dix ans s’écoulent (1863-1872), résumés en une page où Soleillet enchaîne les « petits boulots » pas si petits que ça, plutôt altruistes et téméraires : soutien sur place d’insurgés polonais qui veulent se libérer du joug de la Russie, soin des malades du choléra en Tunisie, vente de tissus de fabrique nîmoise dans le Maghreb… Folle liberté. Existe-t-elle encore aujourd’hui, à ce point vécue, aventureuse ? Sans autre cadre que ceux que l’on s’en va créer aussi loin.

Arthur Rimbaud à Harar, en 1883

Dans les années 1880, la France créait des comptoirs commerciaux en différents ports, dont Obock, aujourd’hui à Djibouti, qui donne son nom au livre de Jean-Jacques Salgon. Un livre court, dense, qui sait parfaitement où il veut en venir et d’où il est né : de cette filiation d’explorateurs français qui, à tout – les honneurs, la promotion sociale et l’empâtement sur le continent –, préfèrent le neuf, l’inconnu, le danger : en cette fin de XIXe siècle, sur le continent africain, on croise des caravanes d’esclavagistes et des « sultans » adeptes de la décollation à coups de mousquets, et l’on traverse le désert avec des armes. Salgon veut croire, et il est convaincant, à un Soleillet qui préfère échanger plutôt que conquérir et qui professe : « Seul le commerce, par les relations que nécessite l’échange régulier des produits, par le bénéfice mutuel qu’il procure et qui ne coûte rien à la foi politique et religieuse, peut avec le temps, amener, sinon une fusion, du moins un rapprochement fécond. » Cette foi-là, cet universalisme presque candide, est un fait que Jean-Jacques Salgon arrive à isoler et à priver de tous ses présupposés, ses connotations, sa violence contenue, sans trahir ni jugements anachroniques ni naïveté. Car l’écrivain fait de la précision et du goût du terrain un moyen d’approche juste et aussi libre que possible.

Les croisements avec Rimbaud sont aussi une des voies qui permettent d’installer cette liberté. Jean-Jacques Salgon se moque très légèrement de la mystique Rimbaud et de la maniaquerie des grands biographes du poète. Lui-même rectifie quelques hypothèses sur plusieurs points précis de sa vie, et il a quelques pages jubilatoires quand il inverse le rapport entre poésie et SVT (le nom est celui de l’Éducation nationale). Rimbaud « aimerait devenir ingénieur, voudrait tout savoir sur la métallurgie, l’hydraulique, l’architecture navale, la maçonnerie, la charpente, la chimie des poudres et du salpêtre. […] se mêle à une volonté acharnée de gagner rapidement de l’argent le rêve démesuré de pouvoir exercer sans limite la puissance de son savoir et de son intelligence. Une sorte de revanche sur le fumeux de la poésie et les dérèglements prônés de la jeunesse ».

Ce « fumeux » est gamin, insolent, à la limite de l’iconoclasme. Il coupe court à toute révérence convenue et ennuyeuse. Salgon brise les illusions et les idolâtries faciles. Ce faisant, il brise aussi l’illusion biographique, que celle-ci touche le poète ou l’explorateur qui l’aurait rencontré. Son enquête est très organisée, étayée, vérifiée en lieu et en heure, mais elle n’est jamais pesante ni fastidieuse, plutôt zigzagante et enlevée.

Jean-Jacques Salgon, en 1973 © C. Cassagne

Autre écrivain qui ne tombe pas sous le coup de l’illusion biographique : Frédéric Vitoux, qui appartient à un monde plus officiel, plus consacré, qui connaît parfaitement ses classiques, mais davantage ses inconventionnels, ses excentriques, ses fous, ses poètes qui se tiennent au bord du gouffre de l’oubli. C’est un académicien, nous y reviendrons, qui se moque gentiment de ses pairs. Sagace, il sait qu’il ne s’agit pas de dire si Henry J.-M. Levet était « un grand écrivain ou un bon écrivain. La question me paraît de peu d’importance ». Nous ne sommes pas à l’école. On ne note pas les poètes.

L’express de Bénarès est l’histoire de la vie de Levet et le récit en contrepoint de la recherche de traces tangibles de cette « vie et œuvre de ». Car il y en a peu. Il y a essentiellement un recueil, intitulé Cartes postales. C’est à peu près tout, sinon quelques poèmes antérieurs et « des chroniques de spectacles, des récits drolatiques et des pochades antimilitaristes » donnés au Courrier français en 1895-1896.

Le dandy montmartrois Henry Jean-Marie Levet, dont l’orthographe du nom a oscillé, était le fils unique d’un notable, polytechnicien, républicain convaincu, qui se définissait par le substantif aisé de « propriétaire ». Henri Jean Marie Étienne naît en 1874 au cœur du cœur de la France, à Montbrison, une petite ville de la Loire dont le maire était son père. Frédéric Vitoux s’y est rendu, pourtant conscient du caractère vain de ce type de « pèlerinage ». Aller sur place lui a permis d’imaginer la dissonance entre les accoutrements farfelus de Levet et les dames de la ville, pas plus émues que ça, le regardant « comme une gargouille de cathédrale ». La visite du caveau de la famille Levet, abandonné, fendu à cause des intempéries, « parle d’oubli et d’ingratitude », tandis que la tombe de la gloire de la ville, poète de l’Académie française, est entretenue, « figée dans la grandiloquence des honneurs ». C’est triste, mais aussi dérisoire, et Frédéric Vitoux a l’ironie douce, très peu crâneuse.

Conteur, connaisseur, il évoque la vraie vie de bohème de Paris au tournant des XIXe et XXe siècles. Levet était un ami de Léon-Paul Fargue et de Francis Jourdain, il traînait ses guêtres d’esthète dans les boîtes, les soirées, fréquentait un monde de seconds couteaux talentueux, casse-cou, impertinents, qui se croisaient quelques années, riaient, disparaissaient, laissaient quelques traces éphémères, ou durables, mouraient. L’express de Bénarès est une lecture réjouissante pour ce tableau vif, riche, plein de fantômes de chair ; on croise nombre de grands et de petits noms qui se mêlent parce que les premiers ont besoin des seconds, et parce que l’étoffe de la littérature, de l’art, a quelque chose de léger, de mortel, d’arbitraire.

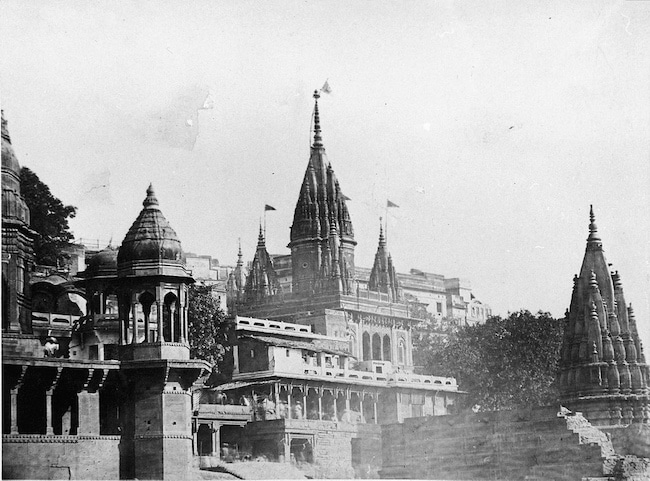

Bénarès, photographié par Carl Gustaf Wittenström, vers 1860

Levet connaissait la poésie par cœur, des recueils entiers, des meilleurs et des moins admirés, de Rimbaud, bien sûr, mais il avait le dilettantisme suprême qui consiste à dédaigner l’ambition. Frédéric Vitoux souligne la solitude de ce jeune homme à qui l’on ne connaît aucune liaison, aucune passion amoureuse. Un mot ici sur l’élégance d’un écrivain qui mentionne l’« amitié » de Levet pour le jeune, très jeune Marcel Ray, citant Valery Larbaud, un des parrains littéraires de Levet : « Bien d’autres choses pourraient être dites, mais il y aurait indiscrétion. »

Levet avait plus le goût de la provocation que celui de la réussite : « Aucun grand aîné ne l’a pris sous son aile. Ni Mallarmé, ni Heredia, ni Louÿs. Il n’a fait la cour à personne. Il ne cherchait pas à séduire ceux qui pouvaient le servir. » Quand il publie ses Cartes postales, « il se croyait perdu pour la poésie, [alors qu’]il venait de la trouver ». Le paradoxe apparent est là car ce sont ces cartes qui touchent encore aujourd’hui – écoutez, voyez : « cette mer plate comme avec la main » ; les « confitures de crime » des couchers de soleil sur l’océan. Peu de choses, un exotisme qui n’est pas de pacotille, une façon de rompre avec soi-même et son personnage de zigoto, de payer sa dette à Rimbaud, mort six ans avant que Levet décide, lui aussi, de partir.

Première mission au Cambodge : Levet l’obtient grâce aux relations de son père, mais il semble qu’il n’y soit jamais allé. Magnifique imposture que même les recherches de Frédéric Vitoux ne peuvent absolument garantir. Son ami Francis Jourdain avait parfaitement compris que Levet se fichait de l’art khmer « comme un hippocampe d’une brosse à dents ». Ce commentaire au surréalisme insolite annonce l’attrait des dadaïstes pour les arts premiers, lointains, sur lesquels ces poètes jetaient un regard esthétique, libre, plutôt que scientifique. Deux ans après la douteuse mission cambodgienne en 1902, Levet se fait nommer vice-consul à La Plata. Lassitude, désir de se conformer ? Frédéric Vitoux ne tranche pas. Levet est déjà phtisique, il reviendra à Paris malade, repartira à Manille, mourra en 1906. Ses Cartes postales sont antérieures. Son imagination n’avait pas besoin du réel ni du terrain.

Raconter la vie de Levet était un projet tendu de clichés : Frédéric Vitoux les a évités par la grâce de sa dextérité et de son extrême sensibilité à la valeur de ce qui compose un poème : quelques mots, presque rien. Il révèle une conscience aiguë de la relativité de la postérité, de l’éternité qui tient à un fil, à quelques feuillets repris, réédités, préfacés, qu’on se passe entre amis, moins happy few qu’amants des lettres. Il a saisi sans l’enfermer le personnage de Levet qui rejoint ces écrivains qui ont à peine écrit, laissé des empreintes proches de l’effacement, artistes qui jouent avec le néant, organisé ou non. Levet avait un projet de roman, disait-il, intitulé L’express de Bénarès, un titre emprunté à Jules Laforgue. Est-ce vrai ? inventé ? une escroquerie ? une forfanterie ? Son ami Maurice Constantin-Weyer a vu, comme saint Thomas les mains du Christ, une liste de personnages épinglée dans sa chambre « à côté d’un vocabulaire de jurons anglais et d’un horaire des chemins de fer indiens ». Ainsi naît la littérature, avec deux ou trois éphémérides, deux ou trois feuilles volantes.