L’actualité éditoriale concernant l’Europe centrale et la Russie demeure soutenue, qu’il s’agisse d’œuvres littéraires traduites ou d’études universitaires et journalistiques. Non qu’elle passionne les grandes maisons d’édition qui, en général, brillent par leur absence. C’est plutôt la preuve du courage et de l’intérêt de certains éditeurs moins centraux. En attendant Nadeau s’en est fait l’écho régulièrement. Ce sont des publications souvent originales, sinon essentielles, pour la connaissance de cette partie de notre continent trop délaissée. Aussi revenons-nous ici sur quelques publications du premier semestre 2023 qui pourraient éclairer vos vacances, et pas seulement si vous voyagez dans ces contrées.

Deux grands auteurs russes et un serbe ont attiré notre attention. Il s’agit d’une nouvelle et de poèmes inédits en français, datant de 1916 et du début des années 1910. Ivan Bounine, que le jeune Gorki classait aux côtés de Tolstoï et de Tchekhov, fut en 1933 le premier Prix Nobel russe, pour une œuvre composée principalement au début du siècle. Il est malheureusement très mal connu en France alors que, immigré en 1920, il y passa une bonne partie de son existence. Né en 1870 à Voronej, il mourut à Paris en 1953. Il faut dire que la plupart de ses textes évoquent la vie et les paysages des campagnes russes d’avant 1917 et la déchéance d’individus abandonnés. Des bourgeois déclassés ou de petites gens attachés à leurs terres qui n’intéressaient guère les Français tournés vers la Révolution et la Russie stalinienne. Plusieurs de ses livres ont cependant été réédités dans les années 1980-1990, notamment un roman plus ou moins autobiographique, centré sur un enfant solitaire élevé dans l’immensité des steppes du domaine familial, La vie d’Arséniev (écrit à la fin des années 1920, traduit en français par Claire Hauchard, éditions Bartillat, 1999). Le portrait, écrit-il, de « quelqu’un qui s’était volontairement fabriqué son malheur et qui l’endurait même avec une certaine volupté ». Ou l’étonnante nouvelle Le monsieur de San Francisco (1915), opportunément rééditée par La Barque (traduction de Christian Mouze), qui nous montre un vieux millionnaire qui cherche à revivre des plaisirs inaccessibles…

Les songes de Tchang commence en hiver à Odessa. Le temps est lugubre, « pire que celui de la Chine quand Tchang et le capitaine se lièrent ». Au réveil d’une longue nuit, le capitaine fait un étrange constat : « Tchang a vieilli, vieil ivrogne. Il somnole sans fin ». Car Tchang est un vieux chien. Il fait des rêves, il dort aux pieds de son maître, et l’épie. Il accompagne un homme nostalgique d’un amour trahi, un tantinet misogyne, et partage avec « son frère » la vodka. De ce récit entre le songe et la réalité, ressortent deux portraits saisissants de deux êtres qui ne veulent plus « voir le monde et [qui veulent] l’oublier ». Un poème, écrit par Bounine la même année que ces Songes, en 1916, lui fait écho. Il entend « minuit qui teinte dans la steppe vide » et se demande : « Qu’écoute mon chien ? / Nous sommes hors de la vie, hors du temps. / Venu des ténèbres de la steppe, / c’est un rêve qui tinte, ensorcelle. » En se confrontant à ses songes et à la lassitude de son maître, le vieux chien nous entraîne dans un monde perdu qui rappelle celui d’Oblomov, l’éternel fatigué.

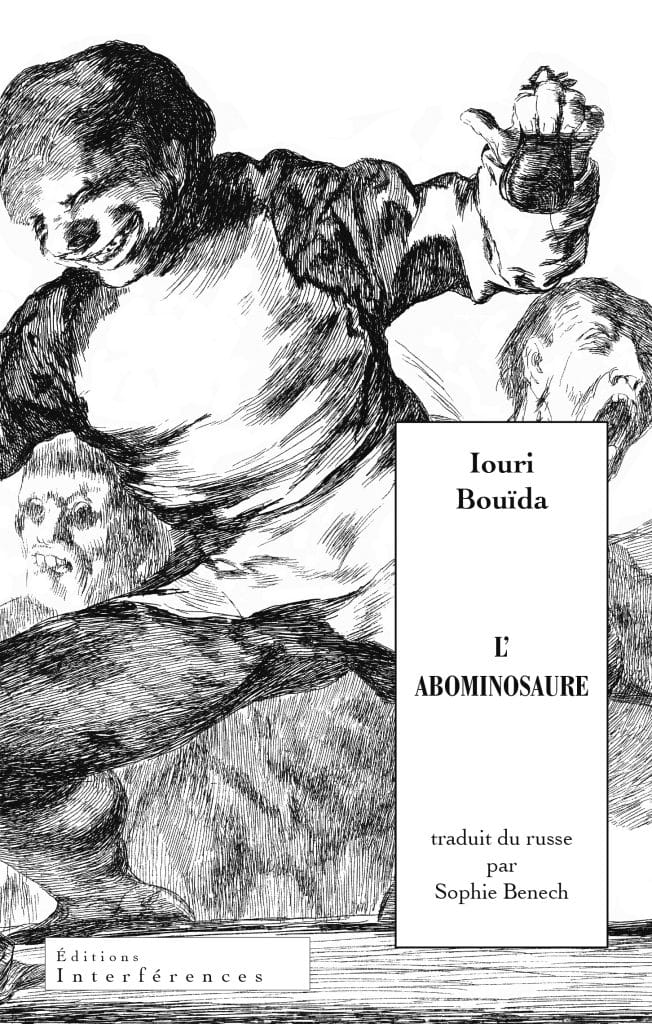

L’autre grand romancier russe que nous offre l’actualité éditoriale, Iouri Bouïda, est un contemporain (né en 1954) qui nous avait ébloui avec son inoubliable Train zéro (traduit par Sophie Benech), paru aux éditions Gallimard en 1998. Il s’intéresse ici au retour du mal, à ce que l’on tente d’oublier. Il part de l’idée qu’il « ne faut pas obligatoirement ramener au grand jour tout ce qu’il y a de mal. Il y a un certain mal qu’il vaut mieux laisser dans les ténèbres… ». Idée que l’on entend généralement chez ceux qui préfèrent l’oubli pour des raisons politiques ou morales qui ne sont pas toujours justifiées, ou quand le mal fait souffrir.

Dans cette nouvelle, Bouïda raconte une histoire collective d’une autre nature. On est dans un village apparemment tranquille, une métaphore de l’URSS, mais où règne une grande misère, où l’on vit « dans la merde ». Un jour, une femme de ménage de l’école qui avait été abandonnée par cinq maris, ramasse un enfant « dans les roseaux au bord du lac, enveloppé dans un veston d’homme, affamé, couvert de pisse et d’excréments ». Elle décide de l’adopter et le déclare comme étant son fils. Mais le village n’y croit pas, on dit que cette femme aux mœurs légères a été engrossée par un vagabond qui sans cesse « beuglait et couinait et poussait des hurlements plaintifs », un monstre qui a fini par être assassiné à coups de hache. C’était « le fils d’un envoyé du ciel, disait les gens en rigolant. Le fils d’un crétin tombé des cieux puants ».

Il a grandi sans amis. Il faisait peur. « Il était très grand, large d’épaules, avec un mufle plat et une petite tête au bout d’un long cou. Un troglodyte. Un dinosaure. Un abominable tétrapode. Un abominosaure. » Envoyé au service militaire, il y perdit la mémoire. Le récit de Bouïda se déploie autour de cette amnésie, des pouvoirs magiques qu’elle lui a légués, d’un lieu mystérieux et de personnages aux noms récurrents, comme la mère du monstre qui apparaît toujours « vêtue de son manteau noir usé et chaussée de souliers d’homme, une cigarette au bec ». Un récit extravagant. Sans que l’on sache ce qui est vrai ou légende, une succession de fables qui inventent la mémoire et les secrets des villageois, des fables qui se retournent contre eux, ou du moins contre ses découvreurs. Ici, on ne peut résumer ce récit, tant il est palpitant et imprévisible. Il comprend des réflexions comme celle-ci : « En quatre siècles, il y a eu beaucoup d’âmes innocentes qui ont péri ici. Sous les tsars, sous les bolcheviks. Si on les relève, c’est toute une armée qui surgira des ténèbres et qu’est-ce qu’on leur dira, comment on les fera retourner dans les ténèbres ? C’est qu’ils vont les apporter avec eux, ces ténèbres, et vivre avec eux, parmi eux, dans ces ténèbres glacées, non, ce n’est pas une vie, c’est de la fumée, c’est au-dessus des forces humaines… » Ainsi est mis au jour « le sens de la vie de cette ville et de ces gens ». Leur angoisse mémorielle. On se limitera donc à cela, en espérant que ces interrogations inciteront à lire cet extraordinaire récit.

Moins excitant, plus ludique, le roman que Milorad Pavić est partagé en 22 « clés » qui peuvent être considérées comme des chapitres ordinaires et lues dans l’ordre. Cela donne une aventure rocambolesque entre deux familles de soldats de Napoléon qui s’affrontent dans la conquête des mêmes jolies femmes. Une guerre de séduction au temps des campagnes napoléoniennes. On peut également se reporter à la fin du volume, où l’on trouvera les cartes d’un jeu de tarot byzantin, détachables dans n’importe quel ordre, et composer sa propre histoire. Encore faut-il n’avoir pas oublié les règles de ce jeu très ancien. Chaque carte renvoie à une clé qui peut être lue à l’endroit ou à l’envers.

La huitième clé, prise au hasard, intitulée « La force » donne, à l’endroit : « Victoire de l’amour sur la haine. Sincérité. Assurance, énergie physique et spirituelle ». C’est le résumé de la table des matières. Quand on s’y reporte, on découvre la courte histoire de Jerisena qui adore son père et hait son frère, histoire qu’elle ressentait dans son corps, « ses seins lui semblaient étrangers » et, surprise, « elle subissait comme une punition le liquide bigarré qui coulait en elle. Elle sentait qu’il lui fallait peupler ce corps. Qu’il était vide, et que ce vide lui faisait mal ». Alors, elle se rendit en ville acheter des choses étranges, un fichu, un fume-cigarette, une chaise, une paire de gants et une bague. Elle dut marchander avec le commerçant qui ne comprenait pas, surtout lorsqu’elle voulut « une robuste pipe en bois de prunier » et une seule chaussure d’une paire. Et quand elle rentra chez elle « avec ce petit soulier qui brillait entre ces seins comme un joyaux précieux », son corps avait une odeur de pêche. Jerisema ne connaissait ni ne savait à quoi ressemblait le destinataire de ces objets, elle savait seulement qu’elle les achetait pour « son fiancé, pour ce futur mari encore inconnu, qui ne manquerait pas de surgir un jour dans la vaste mer du futur ». Telle est la lecture à l’endroit. Mais si vous inversez la carte, et que vous la lisez à l’envers, ce qui vient c’est : « Colère. Votre entourage vous crée des obstacles. Conflits, grandes difficultés », autant d’ennuis tapis dans de multiples détails du récit.

Milorad Pavić (1929-2009), considéré comme un des plus grands écrivains serbes, aimait construire ce genre de forme romanesque alambiquée. En 1988, il déclarait dans La Quinzaine littéraire : « un roman ne doit pas être une rue à sens unique. […] Je tâche de détruire le roman et la phrase classique pour aller plus loin. Le roman n’est pas en crise mais le réalisme l’est » (propos recueillis par Branka Bogavac-Le Comte, n° 506, 1er avril 1988). Poète, romancier et traducteur (notamment de Villon et de La Fontaine), il s’est fait connaître dans le monde entier en publiant son Dictionnaire des Khazars, un « roman lexique » qui adoptait la forme classique du dictionnaire, mais que l’on pouvait lire dans tous les sens, en passant d’une entrée à une autre, sans ordre, et l’on obtenait chaque fois un récit différent avec son cortège de légendes, folklores et ésotérismes. Il a également affirmé la « réversibilité de l’art » avec un roman qui se lit dans les deux sens, L’envers du vent, ou avec celui, plus complexe, construit autour d’une grille de mots croisés, Paysage peint avec du thé.

La forme d’un « manuel de divination » adoptée pour Dernier amour à Constantinople n’est pas toujours convaincante. Quoique plaisante. Elle a l’avantage de nous faire voyager dans un univers aux connotations surréalistes ou borgesiennes, sur le fond léger d’un humour qui réconforte.

Restons dans la région, pour aborder l’actualité éditoriale de deux essais. Si Pavić a soutenu Milosevic au début des années 1990, il l’a condamné quand la guerre a pris le dessus. L’éclatement de la Yougoslavie, les crimes de guerre et les pratiques génocidaires (Srebrenica), ont malheureusement fait des ravages incommensurables et durables. Aussi accueille-t-on toujours avec curiosité et intérêt les ouvrages qui cherchent à clarifier ce traumatisme européen, la première guerre sur le territoire de l’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la démarche de deux journalistes qui partent de questions courantes s’annonçait prometteuse. L’idée de répondre à ces questions calmement, clairement et avec pédagogie ne peut que nous enchanter.

Mais le résultat est décevant. Les textes sont trop courts, construits sur des affirmations non démontrées, souvent ouvertes par des « en réalité », qui assènent des vérités, mais n’expliquent rien. Un ensemble étonnant de la part de journalistes excellents connaisseurs de la région qui suivent l’actualité depuis des années, qui animent l’indispensable site web d’information, Le Courrier des Balkans, qui écrivent dans Mediapart et Le Monde diplomatique. Jean-Arnault Dérens, notamment qui, depuis la fin des années 1980, a suivi les guerres en ex-Yougoslavie sur le terrain et connait parfaitement les différents acteurs locaux. Auteur de plusieurs autres livres, érudit, on attendait de lui autre chose que cette collection de banalités. Écrire que Milosevic a été « un opportuniste sans scrupule », que son régime n’est pas « assimilable au modèle classique d’une dictature », qu’il préfigurait des « formes autoritaires qui se sont répandues depuis », est vrai. Mais encore ? Qu’est-ce qui l’explique et comment cela a-t-il été possible ? Ou bien déclarer que la position du président Mitterrand sur les guerres illustre le désarroi des Européens est incontestable. Mais on aimerait en savoir plus sur les racines de ces positions. Il en est de même du nationalisme serbe, de la différence entre « le monde serbe » et « la grande Serbie » : « au vrai », nous dit-on, « les concepts ont toujours été flous », mais pourquoi ils ont conduit à de tels crimes, ce n’est pas dit. D’ailleurs, le bref chapitre sur l’historiographie nationaliste n’apporte rien. À croire que les historiens se cantonnent à écrire des manuels pour les enseignants. Et ce ne sont que des exemples.

C’est bien dommage ! Le passé récent de cette région gagnerait à être traité plus en profondeur. Ces auteurs en sont tout à fait capables. À l’heure où se discute dans une certaine imprécision l’élargissement de l’Union européenne à ces pays, on aurait besoin d’un peu plus d’attention. Les entrées sur « l’environnement » et « les défis contemporains » vont dans ce sens et sont plus intéressantes. Peut-être aurait-il été plus pertinent de focaliser le livre sur cette période.

Tout autre, est cet ouvrage collectif d’une grande richesse. De nombreux auteurs font le point sur l’histoire des publications clandestines et de l’autoédition dans ce qu’il était convenu d’appeler, du temps de la guerre froide, l’Europe de l’Est (au point que l’on intégrait la Russie à l’Europe !). La compétence des auteurs et leur curiosité incontestable ne se limitent pas à l’analyse de mouvements ou d’actions politiques ; elles nous offrent, pour la première fois en français, une synthèse à la fois érudite et claire de leurs outils éditoriaux dans la plupart des pays concernés.

Un premier tiers de l’ouvrage est consacré à l’Union soviétique où est né le terme samizdat. Cécile Vaissié en souligne la spécificité : « Non un genre ou un contenu spécifique […], mais un mode de reproduction et de diffusion ». Ces textes « deviennent réellement des samizdats s’ils sont repris par d’autres, recopiés, retapés à la machine, en six ou sept exemplaires, grâce à de minces feuilles de papier séparées par des carbones, voire photographiées ou photocopiées ». Elle date des années 1950 les premiers samizdats qui éditaient principalement de la poésie. Puis les contenus et les diffusions se sont diversifiés. Le samizdat le plus fameux, la Chronique des événements en cours, tapé à la machine à écrire, est né en avril 1968, à l’initiative de la poétesse Natalia Gorbanevskaja. Il a duré quatorze ans. Ce fut une « entreprise collective étroitement liée au milieu des dissidents » et des « défenseurs des droits humains », selon un principe d’action collective qui caractérisait la plupart des samizdats. Cécile Vaissié cite d’autres expériences, en remarquant aussi leur impact international à partir des années 1970-1980.

Ces autoéditions permettent également la construction de mémoires des victimes de la répression soviétique. Luba Jurgenson parle d’une « mémoire littéraire du Goulag par les survivants » qui circule dès la mort de Staline. Elle en décrit les différentes phases en expliquant le jeu subtil que ces sujets permettent, allées et venues entre les éditions officielles et les réseaux de publications clandestines. Des manuscrits refusés comme ceux d’Evguénia Ginzbourg, d’Alexandre Soljenitsyne ou de Varlam Chalamov circulent sous le manteau jusqu’à se retrouver opportunément dans les mains d’un journaliste ou éditeur étranger qui les publie « contre le gré » (réel ou simulé) de l’auteur. Le samizdat peut donc marcher sur deux jambes, devenir un « tamizdat » en englobant des réseaux de diffusion plus larges. Yasha Klotz montre dans un chapitre utile comment cette pratique du tamizdat, qui signifie littéralement « publié là-bas », a contribué « à la formation du canon littéraire russe du XXe siècle, […] la majorité des classiques russes contemporains » étant passés par là.

Mais ces éditions clandestines auto-éditées ne se sont pas limitées aux cercles dissidents de Moscou ou de Leningrad. Les autres chapitres consacrés à l’Union soviétique abordent des situations bien moins connues, et présentent des études plus passionnantes les unes que les autres : en Ukraine (par Galia Ackerman), en Biélorussie (Dzianis Kandakou), en Azebaïdjan (Yalchin Mammadov), en Arménie (Claire Mouradian), en Géorgie (Altinati Mamatsashvili) ou dans les républiques baltes (Antoine Chalvin, Éric Le Bourhis). Autant de synthèses qui informent en détail sur la réalité, dans toute l’Union soviétique, des expressions et des actions indépendantes qui ont préfiguré, y compris dans leurs inégalités, les naissances de sociétés civiles après l’effondrement de cette « fédération ».

À l’inverse, les tableaux tout aussi informés de la situation dans les « démocraties populaires », rédigés par d’excellents spécialistes, permettent de s’interroger sur l’utilisation systématique du terme samizdat à propos des éditions et journaux non autorisés des oppositions démocratiques. Outre que le terme russe était peu ou pas utilisé à l’époque, que les censures et répressions variaient, il gomme la différence fondamentale de ces oppositions avec ce qui a émergé en Union soviétique. Les mobilisations dans la Pologne de Solidarnosc (très bien analysée par Agnieszka Grudzinska) ou dans la Tchécoslovaquie du Printemps de Prague et de la Charte 77 (bel article de Jan Rubes), pour ne citer que ces cas, étaient plus puissantes avec des perspectives politiques plus claires qu’en URSS. Y compris en Roumanie, injustement sous-estimée dans l’introduction du livre, et non traitée, où le premier syndicat indépendant fut formé en 1978 suite aux grèves ouvrières dans la vallée du Jiu.

L’autre originalité de cet ouvrage est l’attention portée au rôle des expressions artistiques dans cette littérature clandestine, à commencer par les surréalistes en Tchécoslovaquie. Tout en rappelant l’importance de cette tradition dans la culture tchèque, avec notamment la plasticienne Toyen et les poètes Vratislav Nezval et Teige avant la guerre, Jaromir Typlt raconte comment, lors de la « normalisation » qui suivit l’occupation du pays en août 1968, se constitua un groupe surréaliste autour de Vratislav Effenberger qui réussit à publier avec « une impressionnante qualité d’impression » des anthologies (auxquelles étaient liés des plasticiens) puis des livres réunissant « un nombre considérable de contributeurs ». Leur portée ne fut pas négligeable, ces publications « ont pris part à une nouvelle aventure collective qui consiste à la création d’un libre espace d’expression et d’écriture ». Elles sont parvenues à « contourner de façon systématique les institutions officielles de l’édition pendant une dizaine d’années ». Il faut également citer l’article de Boris Czerny sur le groupe Alef à Leningrad qui, au cours des années 1970, contribua à la réappropriation d’une identité juive en organisant, dans un terrain vague en 1974, une exposition d’art non officielle, qui stimula pour une bonne dizaine d’années une création indépendante et des revues de « grande qualité éditoriale », précise Czerny.

Ce qui nous introduit à l’émergence des subcultures et de communautés alternatives qui compteront beaucoup dans la transformation de ces sociétés après 1989. Certaines sont religieuses, tels les samizdats chrétiens en URSS (Kathy Rousselet) ou plus philosophiques comme en Tchécoslovaquie (Petr Kuzel), d’autres assez inattendues comme les écologistes en Pologne (Jan Olaszek) ou les fanzines musicaux en Tchécoslovaquie. La presse homosexuelle clandestine fait l’objet de deux chapitres, l’un pour la Pologne (Mathieu Lericq) et l’autre sur les lesbiennes à la fin des années 1980 en RDA. « En abordant des thèmes tabous, note Hélène Camarade, comme les violences sexuelles ou conjugales, en évoquant les minorités sexuelles, invisibles, ou en dénonçant le sexisme et la société patriarcale, ces femmes font entendre des voix jusque-là inaudibles en RDA. »

Ce vaste tableau des bulletins et livres clandestins, de ces autoéditions, en Europe centrale et en URSS de 1950 à 1990, est très riche et passionnant. Il est indispensable à quiconque veut comprendre l’émergence de sociétés alternatives des décennies avant l’effondrement du système soviétique. Il s’imposera comme un livre de référence, y compris pour les universitaires et chercheurs qui y trouveront des indications précieuses sur les archives et recherches en cours. C’est un beau tableau des sociétés dissidentes vues par leurs acteurs. Vaclav Havel parlait du « pouvoir des sans-pouvoir ». Ces publications en furent la meilleure preuve.