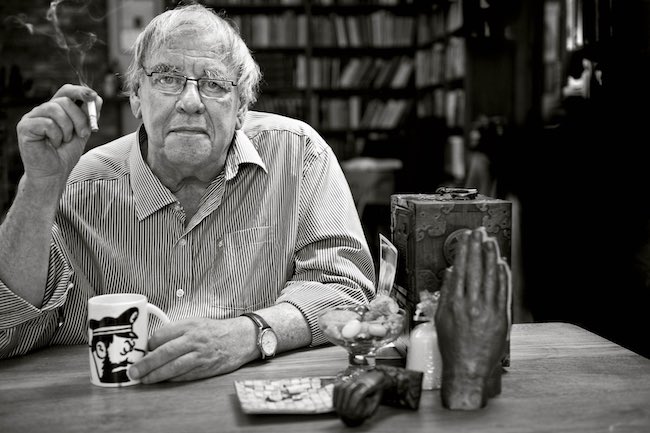

Jeroen Brouwers est mort en 2022, si bien qu’il est tentant de lire Le client E. Busken comme un récit testamentaire ou autobiographique. Le livre est un fleuve, un long monologue intérieur émanant de la conscience d’un homme âgé, abîmé par l’alcool et la cigarette qui lui sont interdits depuis qu’il est enfermé dans l’unité sécurisé de la Maison Madeleine. Alors il enrage, observe, se souvient, délire, rit, se rebelle. Dans quelle mesure est-il le double de Jeroen Brouwers, Néerlandais né en 1940 à Batavia (Djakarta), personnage, polémiste, « grand écrivain », etc. ? À cette question nous ne répondrons pas vraiment, préférant insister sur d’autres aspects.

Les 253 pages du Client E. Busken de Jeroen Brouwers sont composées en drapeau. Ce qui signifie que le texte ne se présente pas en pavés dont les bords sont strictement alignés des deux côtés. À droite les lignes sont de longueur variable, si bien que le texte faseye, comme une voile, il est plus libre, presque insolent. La lecture aussi. Ce n’est pas une coquetterie. Pourquoi faudrait-il que la prose soit privée de soins typographiques ?

Jeroen Brouwers a grandi dans ce qui s’appelait les Indes néerlandaises et qui est aujourd’hui l’Indonésie. Enfant, il a été interné avec sa mère dans un camp de l’armée japonaise, puis la famille s’est réfugiée à Bornéo. Il avait sept ans quand il est allé pour la première fois aux Pays-Bas. Il faut donc imaginer un garçon qui, de zéro à sept ans, fut entouré, non seulement de plusieurs langues, mais de plusieurs systèmes d’écriture, de symboles tout autres que ceux des langues européennes. Les pictogrammes des langues indonésienne et japonaise se sont sûrement imprimés dans sa mémoire visuelle, leur beauté, leur magie, leur étrangeté mouvante, tantôt familière, tantôt effrayante. Des forêts d’empreintes, un tohu-bohu graphique.

La présence des signes est une des caractéristiques les plus rares du Client E. Busken, Le narrateur divague mais, ce faisant, s’arrête sur tout ce que son regard relève et détache de son environnement visuel. Tout ce qui est trait, détail, accroc, marque, insecte, capte sa vision sur-sensible. Les lettres se détachent, les enseignes peintes s’écaillent, la pomme croquée de l’ordinateur de l’infirmière qui tape, plus qu’elle n’écoute, l’agace. Le monde entier se « désimprime. »

Un jour, il se rappelle sa mère dans sa « robe aux petits-carrés-rectangles-à-rayures-pâles ». Un autre, il remarque l’infirmière et les petites frimousses rondes imprimées sur sa robe, qui reflètent « les deux points que sont mes yeux ». Plus loin, alors qu’elle pousse son fauteuil roulant, son regard est happé par ses sandales en raphia et les ongles de ses doigts de pied peints de couleurs différentes, « tels les godets dans cette boîte de peinture, autrefois ». Les boutons l’intriguent, à un trou, deux trous, quatre trous. Tout ce qui est petit et inanimé devient vivant et le fascine, le titille.

Le livre a la dimension poignante du soliloque d’une conscience qui se disloque […]. Nous sommes minuscules, presque rien, pense-t-on en lisant. Nous sommes géants, pense-t-on la phrase suivante. L’écart est sidérant.

Un après-midi, il se réveille d’un rêve où des lettres tombaient, issues d’alphabets mêlés et impossibles à identifier ou à dater, des caractères qui s’opposent à ce qu’il les consigne. Suit alors un passage halluciné que l’on dirait né de la bouche d’un prophète, d’un dieu, ou d’un homme certain « de ne pas avoir été engendré » : « En notant et en dessinant tout cela – figurines inscrites dans de petits rectangles disposés à la verticale ou à l’horizontale, oiseaux, animaux, lignes ondulantes superposées, clous, runes, motifs de festons, clés de portée musicales… » Voilà que le monde semble grossir à la loupe et sortir des casses d’un atelier d’imprimerie qui remonterait à des temps immémoriaux. Il est fou, Jeroen Brouwers , visionnaire, un peu génial, caressant les saintes écritures et citant des vers sublimes de l’Ecclésiaste, se prenant pour leur auteur, pourtant vous n’imaginez pas tout ce que ses visions disent sur notre monde et nos croyances.

Croyance en l’orthographe quand nous lui confions la mission de remédier à des siècles d’inégalités : traduit (excellemment) du néerlandais par Bertrand Abraham, le roman comprend des passages accompagnés de notes explicatives où figure l’équivalent de notre écriture inclusive. Croyance en la valeur des mots quand une époque proscrit l’usage du mot « nègre » et que la suivante ou la précédente le recommande. Hyper-réactif à la langue, l’écrivain doute des termes que nous utilisons pour contourner ceux qui nous semblent trop abrupts. Voici ce qu’il fait dire à son narrateur : « Au lieu de “mort”, Mieneke aurait dû dire “parti”, bien que je n’aie aucune objection à faire au mot “mort”, noir comme un nègre. » Brouwers a laissé derrière lui une réputation de provocateur qu’il est facile d’imaginer. La puissance de sa prose enfonce les portes fermées et bouscule les modes et les pratiques. Elle est évidemment transgressive.

L’écrivain n’est pas exactement moqueur, ni même ironique. Il est factuel et refuse de voiler la réalité en la désignant par des périphrases, des éléments censés l’édulcorer. Il s’insurge contre les contournements, les hypocrisies, les petits arrangements avec la finitude et le mal. Ses références picturales sont révélatrices : Jérôme Bosch et son Extraction de la pierre de la folie qui représente une coutume infiniment cruelle du Moyen Âge cherchant à soigner les troubles mentaux ; M. C. Escher et Maurits Cornelis dont les gravures représentent des escaliers menant à la fois vers le haut et vers le bas… En filigrane, c’est une histoire de la folie et de l’enfermement qui s’écrit derrière les ratiocinations de Busken, narrateur atrabilaire et thomas-bernhardien. Et une réflexion sur l’imagination, sur la frontière entre celle-ci et la réalité, entre ce que je vois et ce que je crois voir, sur ce que mon cerveau a enregistré, pourquoi ce détail plutôt que cet autre, pourquoi lui et pas moi ?

Le fil des associations et des sensations est et demeure mystérieux, il échappe à la logique, au sujet lui-même. Le corps lâche, vous êtes vieux, la médecine veille et vous parle de vos selles, de vos couches, c’est humiliant mais la pensée s’échappe, libre, souvent tourmentée, douloureuse, offensive – dernier refuge avant la fin. Il ne faut pas s’y tromper, cependant, le récit de Brouwers est tenu, cadré, construit. L’écrivain a un trop-plein de mémoire, de pouvoir d’observation et d’imagination, mais du métier, une vraie culture, une structure faite de connaissance de la peinture, du latin, des Écritures, autant de garde-fous qui lui permettent de ne pas succomber quand il est en proie à des accès de dissociation, de délire ou de mythomanie. « Arrête-toi, donc, carrousel de mes pensées », lui enjoint son narrateur.

Le livre est traversé par le rire et l’outrance, c’est vrai, mais il y a plus, cette mise en scène de la fragilité mentale et de son revers, la force, de cette chose – élan vital et pensées qui vont trop vite – qui semble ne pas vous appartenir. Le livre a aussi la dimension poignante du soliloque d’une conscience qui se disloque, se voit chuter dans la dépendance et se rebiffe. Nous sommes minuscules, presque rien, pense-t-on en lisant. Nous sommes géants, pense-t-on la phrase suivante. L’écart est sidérant.

Et si nous étions des abeilles, symbole d’immortalité dans certains funéraires ? Bij, en néerlandais, ou imme, qui s’écrit aussi ieme : ainsi bourdonne la vie d’une langue.