Le vif de l’art (9)

On exagère souvent la singularité de la peinture d’Eugène Leroy (1910-2000). Ses affinités revendiquées avec les maitres du passé tendraient à la rendre plus étrangère encore à l’art contemporain. Le paradoxe, pourtant, est qu’en ne peignant pas « à la manière de » mais avec sa matière propre, Eugène Leroy oblige à regarder la peinture d’avant comme si elle était contemporaine de la sienne.

Exposition « Eugène Leroy. Peindre ». Musée d’Art moderne de Paris. Jusqu’au 28 août

Eugène Leroy, Toucher la peinture comme la peinture vous touche. Écrits et entretiens (1970-1998). L’Atelier contemporain, 208 p., 20 €

Ce dialogue serait d’ailleurs à l’origine de son désir de peindre. À quinze ans, Leroy découvre une reproduction en noir et blanc de la Femme dans un cours d’eau (1654, National Gallery, Londres) de Rembrandt. Dix ans plus tard, en 1935, il en tire une petite huile sur papier collé sur contreplaqué. Le musée d’Art moderne expose l’objet fragile sous vitrine, telle une relique ou quelque spécimen. Avec la première salle, dont les murs bizarrement couverts d’un vilain ton brique saumon supportent difficilement les cadres rosis, c’est le seul choix discutable de l’accrochage, qui tranche avec le dernier espace où les fusains, groupés sur des chevalets droits, sont superbement disposés. La plupart des peintures, autrement, peuvent être examinées sans entrave : les cadres teints au brou respectent leurs débordements, et nulle vitre ne vient contenir leurs excès.

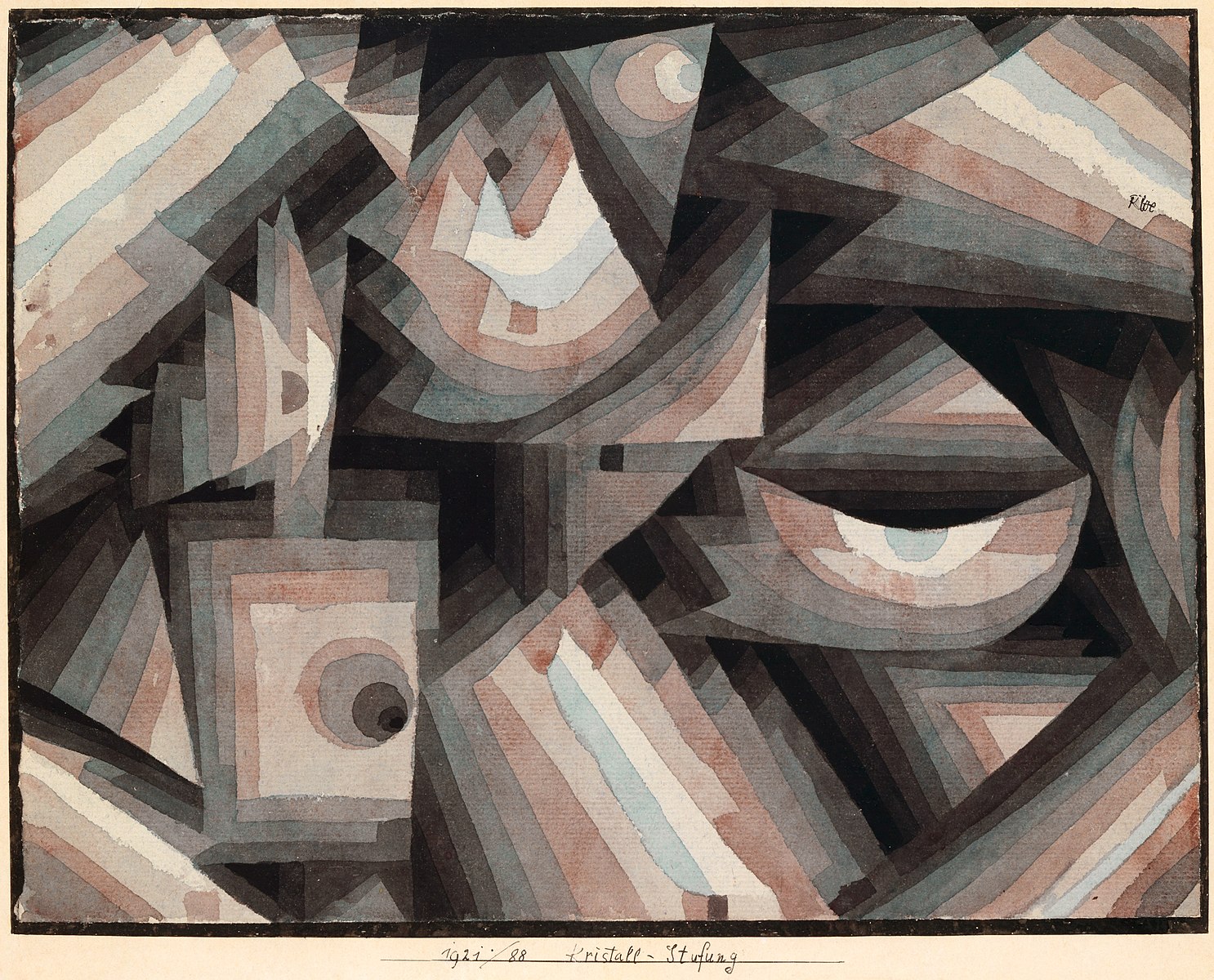

Eugène Leroy, « D’après la Ronde de nuit » (1990). Collection particulière, France © Photo Jörg von Bruchhausen © ADAGP, Paris, 2022

Car Eugène Leroy peint excessivement. La peinture, chez lui, recouvre tout le support jusqu’aux bordures, que les reproductions du catalogue coupent de la façon la plus malencontreuse qui soit. On y perd toute une partie de l’art du débordement que Leroy pratique comme pour éprouver les limites de ce qu’une toile peut supporter. Avec la précision déconcertante d’un virtuose simulant l’approximation, Leroy enfouit l’image d’après laquelle il peint, en sorte qu’on ne voit rien d’abord, et qu’aussitôt, cependant, on reconnait ce qu’on ne voit pas ; par exemple, la peinture de Velázquez sous l’image des Ménines (Étude Vélasquez, 1943). Son affaire, dit-il, ne consiste pas seulement à « enfouir l’anecdote », mais à opérer une réduction de tout ce qui risque de faire figure – fors la peinture.

Aussi Leroy ne se contente-t-il pas de peindre par-dessus les compositions de ses prédécesseurs, il peint, de surcroît, en avant de la sienne propre, excédant l’épaisseur ainsi accumulée jusqu’à susciter cette saillie qu’Eugène Delacroix entendait faire surgir de ses tableaux. La technique du flochetage des couleurs, consistant à juxtaposer les tons sans les rompre, reproduisant par ce procédé l’aspect d’une tapisserie vue à revers, lui est un autre point commun avec le peintre romantique. Seulement, les compacités de Leroy sont telles qu’elles font d’un même élan songer aux hautes pâtes terraquées de Jean Dubuffet, ou à celles, charnelles, de Jean Fautrier. Avec, toutefois, une façon de faire un peu moins méthodique, moins méticuleuse et pour tout dire moins cruelle (quoique aussi violente) que chez ce dernier, auquel le musée d’Art moderne de Paris consacra, il y a quatre ans, une vaste rétrospective intitulée « Jean Fautrier. Matière et lumière ».

Eugène Leroy, « Petit nu profond » (1997) © Photo: Lothar Schnepf ; Kolumba, Cologne © ADAGP, Paris 2022

Le titre conviendrait aussi bien à Leroy, n’était la façon qu’a celui-ci de creuser la matière pour y recueillir la lumière et y recevoir l’ombre. Le procédé lui vient là encore du petit tableau de Londres, dans lequel Rembrandt a ménagé en plusieurs endroits, notamment dans le lourd pli de la chemise que la figure féminine retrousse sur ses cuisses, une zone en réserve où s’aperçoit le bois nu qui lui sert de support, jouant ainsi, leste, avec la légèreté des dessous. Ce n’est pourtant pas à l’interprétation qu’il donne en 1990 D’après La Ronde de nuit que Leroy applique ce retrait, mais à la figure de droite du Concert champêtre (d’après Giorgione) qu’il peint la même année en laissant ressortir pour sa part le blanc de la toile, comme s’il retirait tout à coup de ses empâtements la chair – jusqu’à l’os.

Les nus qui lui succèdent, au cours de l’exposition, ne sont pas aussi décharnés. Ils se signalent au contraire, tel son Petit nu profond de 1997, par une corporéité qui les rapporte inévitablement à Pieter Paul Rubens, et à la tentation de la grande manière qui l’accompagne. À cette différence, de nouveau, qu’en « cherchant le charnu », comme il dit, Leroy produit une « chair » à ce point excédée de matière, tellement lourde, qu’elle fait céder l’apparat de toute figuration, et qu’elle se dénude du même coup de cette peau qui, chez le Flamand, menaçait de céder sous le poids de ses semblants d’appas tout en conservant, par sa résistance, sa sensualité d’incarnat. Leroy parait s’être fixé pour tâche de désenvelopper Rubens, de le rendre presque désinvolte et, dans tous les cas, désemparé. Avec ses Crucifixions, en particulier celles des années 1950 qui paraissent modelées sur le célèbre Bœuf écorché (1655) du musée du Louvre, Leroy parvient à cet improbable résultat d’une peinture qui, en s’amassant, se dépèce.

© Benjamin Katz

Mais c’est peut-être dans ses Autoportraits, une dizaine exposés, que cette contradiction introduit la confusion la plus durable, parce que, d’une part, elle affecte tout l’espace pictural, et que, de l’autre, elle atteint jusqu’à la temporalité qu’il y déploie. Rembrandt, par exemple dans l’Autoportrait que conserve de lui la National Gallery de Washington (1659), décontenançait déjà son image, ajoutant à l’indéchiffrable du visage l’indiscernable des touches qui le composent et simultanément le décomposent. Toutefois, le traitement excessif que Leroy inflige à ses têtes, en les altérant jusqu’à les rendre non pas autres, comme son prédécesseur, mais bien méconnaissables, donne l’intuition d’une durée sans limite, sans commune mesure avec l’idée d’une temporisation du regard, fût-elle aiguë.

Dans ces conditions, le temps qu’exige du regardeur une peinture de Leroy peut sembler infini, et par endroits interminable. Ne serait-ce que le temps de trouver les mots pour en décrire le procédé. On lit par exemple qu’il applique sur la toile, l’une après l’autre, d’innombrables couches. Mais, de même qu’une surface requiert un minimum d’étendue, une couche se caractérise par un minimum d’homogénéité ; or, cette peinture-là ignore les repos de cette nature. On devrait parler en ce cas de touches, mais la touche indique une certaine maîtrise, y compris temporelle, à la manière d’une ponctuation, là où le métier de Leroy semble ne suivre aucun rythme : « bien souvent je me donne des lois que je ne comprends pas », admet-il.

Eugène Leroy, « Autoportrait » (vers 1958). Collection particulière, Roubaix, France © Photo Alain Leprince © ADAGP, Paris 2022

De la couche à la touche, on en viendrait alors à la tache si Leroy ne traçait pourtant quelque chose, en privilégiant la trace sur le tracé lorsqu’il charge des couleurs sans mélange sur son pinceau, à plusieurs, et qu’il les jette, sinon aléatoirement, du moins approximativement, répétant l’opération, parfois pendant des mois ou des années, jusqu’à former un élément informe, oscillant entre l’écorce et le limon, l’éclat et le magma, à la limite de la peinture et du bas-relief ; une matière d’une telle complexité qu’elle absorbe en les faisant tinter tous les vilains mots censés la (dis)qualifier : c’est une croûte, inqualifiable comme telle, de la charpie, du torchis, un tas de loques entretissées de même qu’effilées, une peinture de penailles et d’oripeaux remontant d’un vieux fonds lointain, mais une peinture pourtant, où tout finit par atteindre « l’état de “bouquet” », où tout aboutit « à la chose qui a une présence », sans renoncer à sa présence de chose, grave et friable, comme la surface grenue d’une figure d’Alberto Giacometti, qui, elle aussi, vient de loin.

Impossible pour l’œil de s’y retrouver, d’y déceler un ordre, a fortiori celui d’une succession temporelle. Le mouvement est quasiment absent des compositions de Leroy ; seule sa peinture frémit, tremble, cascade. Il faudrait la toucher pour l’approcher – être aveugle, en somme, pour la voir. On manquerait sa lumière, néanmoins. Celle de mai qui, au mitan de l’exposition, tombe soudainement sur les marines sereines depuis les verrières du musée, et qui, au lieu de se réfléchir, s’immisce. Parler de révélation serait exagéré, mais on comprend alors un peu mieux la portée de ce contre-jour que le peintre recherchait afin « d’échapper au monde volumétrique des peintres académiques », et qu’il avait réussi à condenser dans son atelier de Wasquehal grâce à un dispositif de lucarne et de miroir entre lesquels il faisait poser ses modèles.

On comprend mieux encore qu’il trouva là le moyen « d’avoir part à ce monde inconnu qu’est celui de la couleur et de la lumière », mais un moyen détourné qui, inévitablement, se retourne contre son art. Puisque, une fois prise dans les rets de la peinture, cette lumière-là brouille la vue de même qu’elle rogne les figures ; et, simultanément, cette autre lumière, picturalisée, si l’on peut dire, mêlée, temporisée, s’opacifie à mesure que la matière s’amoncelle pour la piéger, son éclat s’assourdit, tire sur le brun, revient aux jus. Cependant, dans ce retournement, un nouvel état se fait jour, précipité : la peinture, en ses tréfonds, retenant de la lumière ses transparences.