En rassemblant des textes de référence sur l’art contemporain africain parus au cours des cinquante dernières années, l’anthropologue Cédric Vincent met à la disposition du lectorat francophone une véritable anthologie. Sous la direction de l’historienne de l’art Évelyne Toussaint, un volume collectif consacré à l’art postcolonial et décolonial fait, quant à lui, le point sur les usages théoriques et pratiques de ces notions. Des repères décentrés, tel serait l’apport commun aux différents auteurs réunis dans ces deux recueils.

Cédric Vincent (dir.), Art contemporain africain. Histoire(s) d’une notion par celles et ceux qui l’ont faite. JRP Éditions, coll. « Lectures Maison Rouge », 416 p., 20 €

Évelyne Toussaint (dir.), Postcolonial/Décolonial. La preuve par l’art. Presses universitaires du Midi, 206 p., 27 €

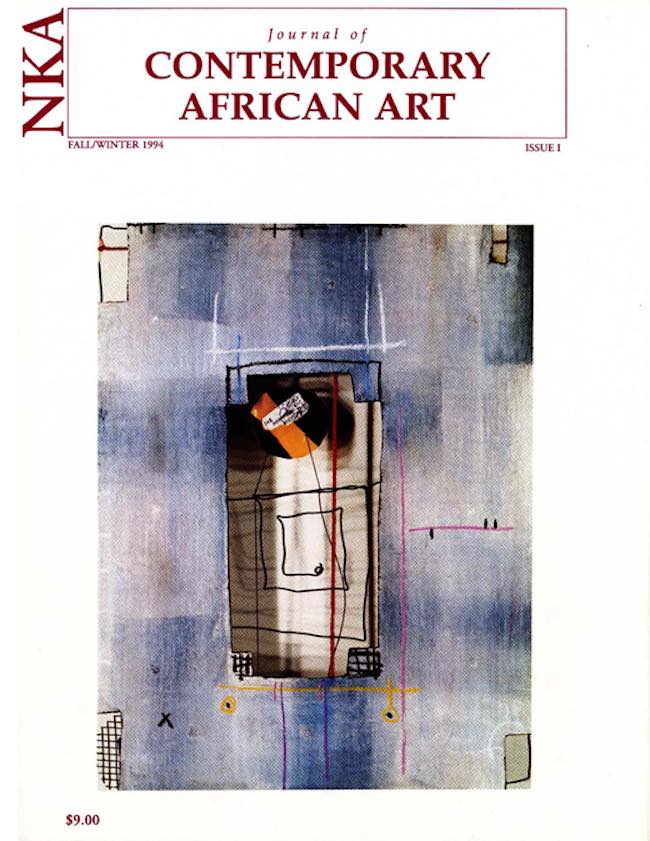

« Aucun livre à grand tirage d’un Africain n’a encore, à ma connaissance, traité de l’art africain », regrette dès 1966 l’artiste nigérian Ben Enwonwu, dans un article intitulé « Le point de vue de l’Afrique sur l’art et les problèmes qui se posent aujourd’hui aux artistes africains ». Lui qui fut le premier à bénéficier d’une exposition monographique aux États-Unis en 1950, comme le rappelle Cédric Vincent, imputait notamment cette lacune aux difficultés de traduction inhérentes à des termes comme celui de « nka », l’équivalent d’« art » en igbo. Un mot retenu ensuite par Okwui Enwezor, Salah M. Hassan et Olu Oguibe pour la revue qu’ils fondèrent à New York en 1994 : Nka: Journal of Contemporary African Art. Reprise qui indique la vocation critique de cette généalogie.

Le premier numéro de la revue « Nka. Journal of Contemporary African Art », créée en 1994 par Okwui Enwezor © D.R.

Dans son texte séminal, Ben Enwonwu estimait en effet « que l’on doit espérer mieux qu’une synthèse entre l’ancien et le moderne si l’on veut voir apparaître un nouveau concept de l’art ». À la suite de l’artiste, donc, Okwui Enwezor s’y est employé en tant que commissaire d’expositions internationales (de la documenta 11 de Cassel en 2002 à la 56e Biennale de Venise en 2015), en mettant très tôt en exergue la dimension diasporique et migratoire de l’art contemporain africain. Dans « Entre localisme et cosmopolitisme », en 1997, Enwezor estimait en ce sens que « cette condition minimale de la migrance, du déracinement et de l’exil constitue une métaphore de ce qu’incarnent aujourd’hui les artistes africains ».

Une vision pourtant contestée en 2010 par l’historien de l’art africain Sylvester Okwunodu Ogbechie, qui y voyait une « stratégie curatoriale » au sein de laquelle les artistes africains vivant en Occident étaient surreprésentés, et où les conditions de la mondialisation demeurent indisputées. Un déséquilibre qui, selon lui, conduit finalement Enwezor à légitimer « une forme d’art qui refuse toute confrontation critique avec la façon dont l’histoire de cet art s’est jouée à l’intérieur de l’Afrique même ». À en croire Okwunodu Ogbechie, ce refus tiendrait notamment à la « connaissance lacunaire » qu’avait Enwezor de l’histoire de l’art africain proprement dit.

Mais si l’on suit cet autre spécialiste des arts exiliques qu’est Kobena Mercer, la cause pourrait en être plus complexe en réalité, et paradoxale. Dans « La photographie africaine dans la culture visuelle contemporaine », Mercer relevait en effet en 2001 que « le besoin de réfuter le regard raciste s’exprimait surtout chez les Noirs de la diaspora, qui ne pouvaient s’identifier facilement à l’‟Afriqueˮ ». Autrement dit, la charge critique que comporte une partie de l’art contemporain africain à l’endroit des imaginaires occidentaux serait plus patente dans le cas des artistes issus de l’exil et de la diaspora, précisément du fait que, dans leur situation, l’« africanité » qu’on leur attribue ou qu’ils revendiquent se trouve exposée – à tous les sens du terme.

Olu Oguibe à la Biennale de Venise (2007) © CC/Carl Guderian

À l’inverse, suggère Mercer, les différences visibles entre photographies africaines et occidentales contemporaines échappant à cette exposition n’entretiendraient qu’un rapport putatif avec cette logique confrontationnelle. « Ne pourrions-nous pas envisager aussi la possibilité que les photographes africains et leur clientèle aient été plus ou moins indifférents à l’image que les Européens se faisaient d’eux ? », demande ainsi Mercer. Le paradoxe dans lequel s’est trouvé pris Enwezor viendrait alors du fait qu’en prêtant davantage attention aux œuvres réalisées par des artistes établis hors d’Afrique, il en a révélé la dimension critique tout en maintenant celle-ci dans un vis-à-vis permanent avec les arts non africains, en sorte que ce lien – fût-il d’insubordination – tendrait à confirmer que l’art contemporain africain s’adresse toujours à d’autres qu’aux Africains eux-mêmes.

L’ironie de l’histoire, cette fois, rappelait de son côté Sidney Littlefield Kasfir dans un texte de 1992, est que « l’art africain canonique – celui qui est collectionné, exposé et donc authentifié et valorisé comme ‟art africainˮ – a toujours été produit dans des conditions qui, normalement, devraient interdire l’acte même de collectionner de l’art africain ». En somme, dans un cas, c’est parce qu’il est supposé mondialisé que l’art contemporain africain est prisé, dans l’autre, c’est parce qu’il est réputé isolé du reste du monde que l’art traditionnel africain est recherché, l’historicité pouvant acquérir sur le marché une valeur égale à celle accordée à l’anhistoricité, pourvu que les catégories de classification restent clairement délimitées.

Dans ces conditions, on devine aisément, comme l’écrit Cédric Vincent dans son introduction, que « ‟comment être un.e artiste, contemporain.e et africain.e ?ˮ pourrait être le sous-titre de ce recueil ». De même que l’on devine ce qui pousse Annabelle Ténèze, l’actuelle conservatrice des Abattoirs de Toulouse, à se demander, dans son avant-propos au volume dirigé par Évelyne Toussaint, « comment mondialiser sans ‟échantillonnerˮ » lorsqu’il s’agit de repenser l’accrochage des collections d’art contemporain dont elle a la charge.

Les deux ouvrages partagent ainsi nombre d’interrogations d’ordre politique, éthique ou épistémologique, soulevées par des œuvres ayant pris le parti d’actualiser l’histoire coloniale, que celle-ci soit chronologiquement proche ou plus lointaine. À ce titre, Alfredo Gomez-Muller note que « l’ambiguïté apparente du terme postcolonial n’est autre que l’ambiguïté de la réalité qu’il entend désigner : la réalité d’un ‟aprèsˮ qui n’en est pas tout à fait un, d’un ‟aprèsˮ dont l’‟avantˮ est encore tout en n’étant plus ».

« Anyanwu » (« Soleil »), sculpture de Ben Enwonwu donnée aux Nations unies (1985) © UN Photo/Lois Conner

En 2015, par exemple, l’artiste italienne Rossella Biscotti a exploré les grottes de Zeret où, en 1939, les troupes fascistes italiennes avaient gazé et fusillé entre 1 200 et 1 500 résistants éthiopiens avec leurs familles. Elle y découvrit des ossements et des restes de vêtements qu’elle prit en photo. Emilia Héry, qui évoque cette œuvre dans sa contribution, écrit toutefois que « ces clichés ne témoignent pas d’un fait ni du rapport de domination entre l’occupant et l’occupé, ils représentent une chose bien plus difficile à mettre en image : l’oubli ». Ce faisant, la fonction mémorielle que remplissent ces photographies revêt une portée politique, à un moment, ajoute Héry, où « l’histoire coloniale italienne réapparaît aujourd’hui sous diverses formes et ses nombreuses manipulations et réinterprétations face au ‟problème des migrantsˮ nécessitent, de la part des scientifiques comme des artistes, de solides rectifications et d’incessants rappels ».

Dans la postface qu’elle a donnée à Postcolonial/Décolonial, l’historienne de l’art Zahia Rahmani s’alarme elle aussi de ce contexte où « des journalistes, des philosophes rappellent sans cesse qu’il n’y a pas de nécessité à ‟réveillerˮ le passé ». Un passé qu’ils invoquent en permanence, mais qu’en réalité ils ne connaissent pas, et qui ne les intéresse pas véritablement, sinon lorsqu’il s’agit de faire valoir hautement une culture historique. Leurs motivations sont certainement idéologiques, mais, en ce qui concerne les chercheurs, les raisons s’avèrent aussi pratiques. Faute d’indexation appropriée des archives, écrit la créatrice du projet Sismographie des luttes, « on ne peut que constater que nos réserves photographiques et picturales forment un long chapelet de représentations en mal d’interprétations et en attente de savoir ».

C’est cependant à cette tâche de réveil et d’éveil qu’artistes et historiens se sont attelés depuis plusieurs décennies, à l’intersection des disciplines et des expériences historiques, dans un délicat mais réjouissant mélange des genres, auquel ces deux volumes doivent leurs meilleures pages, qu’elles trahissent de l’inquiétude ou de l’enthousiasme. L’art contemporain y semble soudain davantage ouvert à l’histoire qu’on ne le présume ordinairement, et l’histoire redécouverte à travers lui apparaît, de surcroît, comme une histoire émancipée de ses bornes géographiques. Une alliance prend ainsi forme, et un avertissement avec elle, en ce qu’« un art exigeant », prévient Zahia Rahmani dans le sillage de Theodor Adorno et d’Edward Said, « ne pourra jamais se réconcilier avec la société qui l’a produit ».