La jeune littérature de langue allemande continue de surprendre : après Karen Köhler et Judith Hermann, l’écrivain autrichien Clemens J. Setz, trente-huit ans, publie à son tour un recueil de nouvelles qui bouscule les schémas habituels. Son titre étrange, La consolation des choses rondes (littéralement traduit du titre original), est à lui seul déroutant, son apparente simplicité laisse perplexe : la rondeur, contraire de tout ce qui pique, coupe ou déchire, apaiserait-elle les douleurs existentielles ? Serait-elle un baume à appliquer sur les blessures de l’âme frottée aux arêtes tranchantes de la vie ?

Clemens J. Setz, La consolation des choses rondes. Trad. de l’allemand par Stéphanie Lux. Jacqueline Chambon/Actes Sud, 304 p., 22,80 €

Dans ces vingt nouvelles de longueur inégale, d’une trentaine de pages à une dizaine de lignes, Clemens J. Setz déploie des talents d’autant plus variés qu’il dispose à la fois d’une culture littéraire étendue et de solides connaissances mathématiques. Cette richesse de compétences se retrouve au fil des pages, par exemple dans une nouvelle au titre singulier (« Le chat vit dans le ciel de Lalande »), où les visions du ciel et des étoiles se conjuguent, images à l’appui du texte, avec les phobies et l’anxiété du narrateur : « L’épouvante pouvait me saisir en traversant un passage piéton ». Dans ce récit où un homme interné pour raisons psychiatriques s’empare du pinceau, comme les peintres de l’art brut, on voit aussi paraître un personnage essentiel : le chat, que l’astronome Jérôme Lalande fit jadis entrer dans la cartographie des constellations. Le commerce du chat avec le diable est notoire, mais il sait aussi se faire doux et rassurant comme une de ces « choses rondes », et il devient rapidement une figure récurrente des différentes nouvelles. Un chat-compagnon bien sûr, auquel un des narrateurs aura l’extravagante idée de lire Le comte de Monte-Cristo, mais aussi un animal dont la mystérieuse félinité trouble et induit une perception différente du monde environnant. On lit par exemple, lorsque l’auteur dépeint une femme fascinée par la petite portion de peau qui surmonte la lèvre de son interlocuteur : « Il émanait de cet endroit, comme du nombril d’un chat, l’étrange attraction d’un point de fuite » (« La photo de classe »).

Clemens J. Setz © Gezett

À côté des personnages de fiction aux noms si autrichiens parfois qu’ils semblent sortir de l’annuaire ou de Facebook, on croise des personnages réels, souvent contemporains, écrivains et personnalités qui contribuent à ancrer les nouvelles dans leur temps. Il y a là plus qu’une facétie ou un clin d’œil à tel ou tel ami, ils doivent leur entrée dans la fiction à l’importance de leurs œuvres ou de leurs découvertes, mais plus encore à leurs particularités, à leurs défauts, voire à leur handicap : ainsi le mathématicien américain John Nash, décédé en 2015, fut-il comblé de prix prestigieux en économie et en mathématiques malgré sa schizophrénie. Une telle alliance de la souffrance et de l’excellence ne peut que plaire à un auteur témoin d’un monde où se mêlent grandeur et détresse, la face d’ombre et le côté solaire de la vie.

L’effet de surprise, un des ressorts de l’écriture, peut provenir de la connexion déconcertante de deux épisodes connus mais apparemment sans aucun lien : on voit par exemple dans « Elpénor » le voyage d’Ulysse chez les Cimmériens et sa rencontre avec les morts mis en relation avec l’histoire de la petite Japonaise Sadako Sasaki, morte en 1955 d’une leucémie provoquée par la bombe d’Hiroshima après avoir plié des milliers de grues en papier destinées à se concilier les dieux. Il n’y a donc pas de solution de continuité entre la mythologie et la vie réelle !

Mais il ne manque pas d’autres moments inattendus en fréquentant ces nombreux personnages qui parfois se répondent ou se retrouvent d’une nouvelle à l’autre, adolescents inquiets, hommes et femmes empêtrés dans leur vie et mal dans leur peau, luttant contre la névrose ou la psychose, aux prises avec des rêves terrifiants et parfois grotesques. Ils ne contrôlent pas, ou mal, leurs gestes et leurs réactions, et ce qu’ils ont omis de dire ou de faire au bon moment se retourne inexorablement contre eux. Quand l’amant d’une femme aveugle découvre des graffitis obscènes et insultants sur les murs de son appartement, il ne lui dit rien, et ce silence persistant enfonce en lui le coin d’une irrémédiable culpabilité : « J’étais allé neuf fois en tout chez Anja au cours de cette période, je ne pourrai donc plus jamais lui dire la vérité ». Une de ces réponses grimaçantes que la vie renvoie à ceux qui, comme le suggère l’auteur, sont aussi impuissants à prendre leur destin en main que les non-playable characters des jeux vidéo (« Rue de l’hôpital de campagne »).

Lorsque le personnage ne maîtrise plus sa propre vie et devient incapable de mettre des mots sur ses émotions ou d’interpréter correctement ce qui lui arrive, la langue s’étiole, s’appauvrit, et l’essentiel des conversations passe dans ce qui n’est pas dit : les sous-entendus prenant alors le pas sur la linéarité du discours, les paroles restent en suspens, certaines nouvelles se terminent même sur une phrase qui ne conclut pas un récit qui devrait, en toute logique, continuer. Ainsi s’achève par exemple l’avant-dernière nouvelle, « Suzy » : « Alors, poursuivons ». Mais, en remplaçant le dénouement par la possibilité d’une suite ou d’un nouveau départ, Clemens J. Setz ne ménage-t-il pas aussi, comme une lueur d’espoir, la possibilité d’une « consolation » à venir ?

On constate souvent dans ce recueil que l’humour, la bouffonnerie, ou le déséquilibre soudain d’une situation, participent à l’émergence d’une autre réalité qui affleure et qui se dégage peu à peu. Surtout quand l’auteur joue sur différents styles d’écriture et en varie les tons. Exemple extrême, dans une nouvelle au titre transparent, « Spam », une femme s’adresse au père de son enfant devenu grand pour lui demander une aide financière, mais le message est visiblement produit par un traducteur automatique, truffé de fautes de langue. De quoi amuser le lecteur sans doute, mais la plaisanterie n’est pas gratuite…

À l’inverse, Clemens J. Setz sait aussi trouver la formulation heureuse qui fait résonner la poésie en pleine grisaille, ce que rend bien la traduction de Stéphanie Lux. Ici, un homme découvre sur le trottoir « un gant de laine dans la posture de l’étoile de mer échouée sur le rivage ». Ailleurs, un autre fait ce rêve quasi surréaliste : « Sur un radeau au milieu de vieilles conférences sur la paix, lui incombait la tâche difficile de couper une poire en morceaux minuscules. La poire était jaune vif, sa queue plantée en elle comme une clé dans une serrure, et lorsqu’il approcha le fruit de son nez, il sentit une merveilleuse odeur d’encolure de poulain ». Et ces petites perles sont abondantes, pour le plus grand plaisir du lecteur.

Il arrive aussi que le récit marque une courte pause, dédiée à un bref commentaire : lorsque le docteur Korleuthner, par exemple, accepte d’égayer la veillée de Noël d’une jeune voisine en allumant un projecteur dans son jardin, les lapins d’un clapier, brusquement illuminés, se figent sur place, et l’auteur en profite pour glisser au passage une rapide allusion aux philosophes antiques : « peut-être que tout ce que nous éclairons et regardons est chassé d’un état originel paradisiaque et tiré à la surface douloureuse et trop vive de la terre ». Clemens Setz n’omet pas de donner à réfléchir !

En Autriche, dans cette Mitteleuropa où les traditions anciennes ont laissé leurs traces, la forme courte est encore bien vivace. La logique à laquelle nous sommes accoutumés a déjà été mise à l’épreuve dans les récits de Schnitzler, Hofmannsthal, Perutz, Zweig, Kafka, Handke et bien d’autres. Et l’Autriche, c’est aussi la patrie de Sigmund Freud, du traitement de la paranoïa et de l’interprétation des rêves… Setz, lui, nous souffle tout crûment que notre œil seul est fautif si ce qu’il dépeint dans ses nouvelles nous semble décalé par rapport à la réalité : nous ne savons plus voir Vénus en plein jour comme le pouvaient les marins de jadis, comme certains peuples, dit-on, le pourraient encore (« Le chat qui vit dans le ciel de Lalande »). Qu’importe alors les qualificatifs qui viendront à l’esprit – fantastique, onirique, burlesque, insolite ou absurde –, il s’agit quand même de notre monde, et de nous qui l’habitons.

Clemens J. Setz ne se contente pas de marcher sur les traces de ses ancêtres littéraires. Il est jeune, il a étudié les lettres et les mathématiques, il a traduit des auteurs américains, et surtout il vit dans une époque qui a inventé le numérique, l’intelligence artificielle : il sait que notre vieil humanisme est contraint à une cure de jouvence, et il n’hésite pas à se servir des nouvelles connaissances et des nouveaux moyens mis à sa disposition.

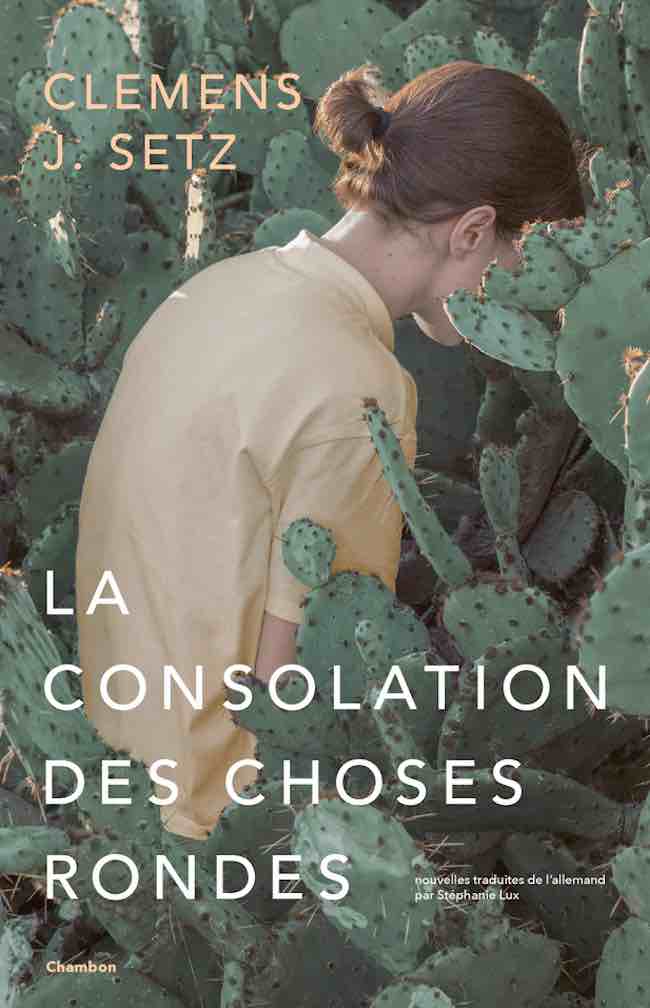

La « consolation », qu’on l’entende au sens commun ou comme genre littéraire bien représenté depuis l’Antiquité, se veut donc le fil conducteur de ces vingt nouvelles très différentes ; mais elle ne s’offre pas sans résistance, il faut la débusquer dans les textes, mêlée à une peinture en clair-obscur de l’existence quotidienne dans des situations toujours inattendues, souvent incongrues. La photo qui illustre cette traduction française, plutôt réussie, nous rappelle que, comme le disait Jacques Dutronc, « dans la vie, il y a des cactus ». Une jeune femme s’y enfonce, se fraye un chemin : chemin de douleur plus que de douceur, mais qui laisse entrevoir une issue, la possibilité de cette « consolation » tant recherchée dans un monde hérissé de piquants !