Se plonger dans un nouveau livre de Pascal Quignard, c’est comme retrouver un lieu familier, tant l’œuvre de l’auteur, longue dans le temps, a ses motifs et son rythme propres. L’homme aux trois lettres, onzième volume de l’impressionnant cycle Dernier royaume commencé il y a dix-huit ans, ne déroge guère à cette impression de retrouvailles. Mais ici la figure du voleur, « fur » en latin, permet à Pascal Quignard de faire jouer les thèmes et l’écriture discontinue qui lui sont chers tout en mettant au cœur de sa méditation la question de la littérature, dans ce qu’elle a de plus matériel et de plus vertigineux.

Pascal Quignard, L’homme aux trois lettres. Grasset, 192 p., 18 €

Car le voleur de Quignard n’est pas un Prométhée romantique, sauveur d’humanité en général, ni un pourvoyeur de sens ou de morale ; il est avant tout, et de façon beaucoup plus artisanale, un voleur et relanceur de lettres, un translittérateur qui s’ouvre, grâce au silence et à la temporalité de la langue écrite, d’étroits chemins de paradis.

Certains d’entre les thèmes quignardiens qu’on retrouve ici – son analyse de la jouissance sexuelle, par exemple, toujours un peu dramatique – souffrent peut-être avec le temps d’un effet de redite. Cependant, on sait un gré immense à l’auteur, dans une époque marquée par les appartenances collectives, de maintenir cette simple affirmation : l’expérience lettrée gagne, esthétiquement et politiquement, à être pensée comme une expérience solitaire et asociale, comme un écart. Et puis ceci : dans l’entremêlement de textes qui compose L’homme aux trois lettres, on lit une ligne autobiographique à laquelle l’auteur nous avait peu habitués.

Voici quatre traits qui, dans L’homme aux trois lettres, font du voleur une belle figure d’écrivain-lecteur. D’abord, écrire, c’est, nous dit Quignard, voler la langue : non pas aux dieux, mais à l’espace social. Quignard insiste : les lettres de l’alphabet ne se contentent pas de transcrire des phonèmes, elles fondent la possibilité d’une pratique silencieuse de la langue, lue ou écrite, qui emporte le lecteur-écrivain bien loin de la langue orale et sociale, adressée d’un je à un tu. Le lettré, par conséquent, « assigne la langue au silence », il vole la langue à l’oralité sociale. Alors, dans une forme de syncrétisme dont il a le secret, Pascal Quignard convoque quelques scènes littéraires, qu’il reconfigure légèrement pour leur donner un statut d’origine, et qu’il fait jouer les unes à côté des autres, comme autant de fils colorés.

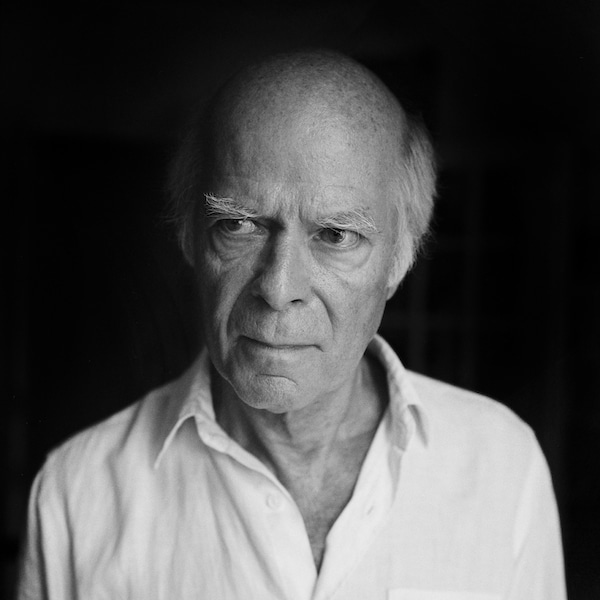

Pascal Quignard (2018) © Jean-Luc Bertini

Pour le bouleversement de l’écrit qui vole sa langue à l’oralité, c’est Térée qui, chez Ovide, coupe la langue de Philomèle et la contraint au tissage silencieux. Mais c’est aussi, chez saint Augustin, le narrateur qui n’est pas encore chrétien, et qui observe avec stupeur et fascination Ambroise, évêque de Milan, lire silencieusement, absorbé par son livre. Et Quignard d’écrire : « Augustin se fait baptiser le 25 Avril 387 pour avoir vu un homme lire ». La figure d’Émile Benveniste intervient également, pour penser la rupture induite par l’écrit, ainsi que celle de Zeami, lettré japonais.

Ensuite, le voleur de Quignard est un peu oiseau : il vole. De même que le lecteur, transporté par l’écrit « dans une transcendance sans visage », constituée de la parole silencieuse accumulée et sédimentée d’écrivains passés dans laquelle il cherche son bien. Il perd son identité, se dérobe au monde social. Le voilà devenant chouette, volant selon « ces amples vols de chouette dans le silence sous la lune ». Mais le lecteur, remarquons-le, ne se métamorphose pas complètement : il lit encore. Peut-être aime-t-il aussi qu’on le voie lire.

Et puis si le voleur vole, c’est qu’il n’a rien en propre. De même, l’écrivain selon Quignard, aussi solitaire et individuel soit-il, est absolument dénué d’originalité. Il ne fabrique de l’écrit qu’avec de l’écrit. Ainsi vole-t-il ses prédécesseurs. Mais prenons garde : il ne leur prend pas seulement des thèmes, des figures, des idées ou des traits stylistiques, constitutifs d’originalités et d’identités passées. Non, nous serions alors dans le registre de l’histoire littéraire habituelle. Dans l’histoire littéraire implicitement configurée par Quignard, l’auteur prélève chez ses prédécesseurs, rappelons-le, de l’écrit, et l’écrit s’écrit avec des lettres, c’est-à-dire des points de cheminement silencieux.

Ces points de cheminement, de « diabolie » écrit Quignard, sont à l’instar du Y, telle que le glose Pétrarque : une lettre venue d’ailleurs (de l’upsilon grec) qui indique avec sa fourche deux directions possibles. Elle offre plusieurs chemins parmi lesquels il importe de choisir, à moins qu’on n’invente le sien. Ainsi des œuvres qu’on lit, à la lettre, de lettre en lettre, avec leurs lettres venues d’ailleurs. La figure de l’écrivain-voleur – et, ajouterons-nous, de l’usurpateur légèrement faussaire, puisque Quignard prête aussi ses propres mots à Pétrarque en prétendant le citer – se différencie, en ce sens, de celle de l’épigone. L’auteur quignardien, aussi érudit soit-il, ne conserve pas les œuvres du passé. Il les lit, les fait siennes mais à partir de l’autre, à partir du motif résurgent d’une lettre étrangère. « Ab alio », dit Quignard, recourant à cet autre du français qu’est le latin, ou plutôt, précise-t-il aussitôt pour déjouer l’apparente fixité de l’origine, à partir de « l’autre de l’autre ». Il émiette les œuvres de ses prédécesseurs, en vole des petits bouts, il semble les traduire ou ses les réapproprier : en vérité, sur ses ailes de chouette, il les translittère, comme d’autres avant lui, bien plus qu’il ne les traduit.

Enfin, le mot voleur en latin, fur, compte trois lettres comme rex. Alors l’auteur voleur, en plus d’être presque une chouette, est un peu roi. À lui le royaume de l’écrit et de sa solitaire extase. À lui aussi la déréliction que connaissent certains rois abandonnés.

À ces quatre traits, bien d’autres pourraient s’agréger, qui résonneraient sans doute tous avec l’ensemble de l’œuvre quignardienne. Mais le titre, L’homme aux trois lettres, s’entend aussi comme un autoportrait rétrospectif, ce qui est plus rare chez Quignard. Ici, c’est lui-même, adulte, tissant lors d’une importante dépression des tapisseries inspirées d’enluminures médiévales, comme la reine Mathilde, comme Philomèle. Ailleurs, il se livre, à partir du caractère typographique garamond, à une magnifique évocation du poète Emmanuel Hocquard qui fut son ami et l’un des ses premiers éditeurs. À propos de la théologie catholique, de son rapport à la langue et à la mort, c’est lui-même encore, enfant de chœur dans Le Havre en ruines, servant la messe en latin, et faisant, lors de la Passion, claquer le claquoir des ténèbres autrement nommé « livre », avant que chacun des participants n’aille manger Dieu tout entier. C’est encore lui à qui on sert des aliments dans le noir pour qu’il ne puisse les distinguer. Plus loin, adulte aux cheveux blancs, il se glisse, un peu avant l’aube, hors du lit partagé (il faut bien, pour s’écarter, qu’il y ait quelqu’un d’où s’écarter) et rejoint, près d’une terrasse, son bureau. Ou bien, sur un lit d’hôpital, il vomit du sang comme une longue régurgitation.

Ces moments ne racontent pas une histoire biographique ordonnée, certes, et du reste, comme le note parfois Quignard, ils ont été écrits à des moments divers de sa vie, tout comme, sans doute, d’autres pages de L’homme aux trois lettres. Mais l’entremêlement de moments autobiographiques, de textes écrits dans des circonstances différentes, de réflexions sur la façon dont la passion des lettres affecte une vie, confère à l’ensemble une sorte d’aléatoire historique et biographique et une temporalité finie que la seule figuration d’un engagement littéraire à l’écart du social et un peu archétypal n’aurait su offrir.

Et c’est sans doute la beauté propre de L’homme aux trois lettres que de se tenir ainsi en équilibre, comme un voleur sur un toit, entre la temporalité fragile et circonstancielle du « je » social et celle qu’éprouverait l’écrivain, ouvert à la seule « transcendance sans visage » de l’écrit.