Poursuivant sa série de biographies des intellectuels qui ont marqué le paysage français de la seconde moitié du XXe siècle, François Dosse consacre un très gros volume à l’historien Pierre Vidal-Naquet (1930-2006). Des archives et de très nombreux entretiens ont rendu possible cette accumulation fort utile d’événements et de noms. Le livre ne procède pas par ordre strictement chronologique. Il part de ce que François Dosse considère comme l’événement fondateur de la vie de Pierre Vidal-Naquet : l’arrestation, en mai 1944, de ses parents à Marseille où la famille s’était réfugiée, puis leur déportation et leur mort à Auschwitz. Il s’attache ensuite aux multiples facettes de la vie de cet homme d’exception, historien qui, avec d’autres certes, a renouvelé le regard sur la Grèce antique, mais aussi référence morale pour toute une génération. Son Pierre Vidal-Naquet n’est cependant pas tout à fait le mien ; il m’avait fait l’honneur de son amitié, et j’ai toujours éprouvé pour lui autant d’admiration que de respect et d’affection.

François Dosse, Pierre Vidal-Naquet. Une vie. La Découverte, 672 p., 25 €

Disons-le tout de suite : ce Pierre Vidal-Naquet. Une vie semble avoir été écrit très vite. On sursaute en lisant qu’en 1961 Pierre Bourdieu est un « jeune sociologue qui connaît l’Algérie de près », que Frantz Fanon est un « descendant d’esclaves martiniquais », que Djamila Amrane a publié un livre sur « le rôle de la femme algérienne dans la libération nationale », que l’école de Francfort a « trouvé refuge à New York en 1934 », etc. Se plonger dans le bouillonnement intellectuel et politique des cinquante années qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale n’était pas chose facile, et on peut savoir gré à François Dosse de l’avoir au moins tenté, même si la spectatrice-actrice que j’ai été n’y trouve pas son compte.

Dans son introduction, François Dosse reconnaît que, par-delà l’estime qu’il avait pour l’historien remarquable qu’était Pierre Vidal-Naquet, ce personnage qui lui semblait « redoutable, caparaçonné dans son savoir érudit et prompt au rôle de redresseur de torts » ne lui était guère sympathique. Et c’est vrai qu’il semble plus à l’aise dans les pages qu’il consacre aux travaux d’historien de Vidal-Naquet que dans celles qu’il dédie à des engagements militants qui le déroutent. Il accorde par conséquent une place disproportionnée aux querelles dans le bac à sable de l’Université française (concernant par exemple des compositions de jurys de thèse). Il maîtrise moins les questions éthiques et politiques majeures auxquelles s’est confronté Vidal-Naquet. C’est peut-être cette absence de sympathie première, et sans doute aussi, en arrière-plan, des désaccords politiques profonds, qui ne lui ont pas donné l’élan d’empathie qui fait qu’on ne peut écrire avec justesse sur quelqu’un que si, le temps de l’écriture au moins, on s’identifie à lui ou à elle. Il est clair que François Dosse ne parvient pas à s’identifier. Au moins questionne-t-il.

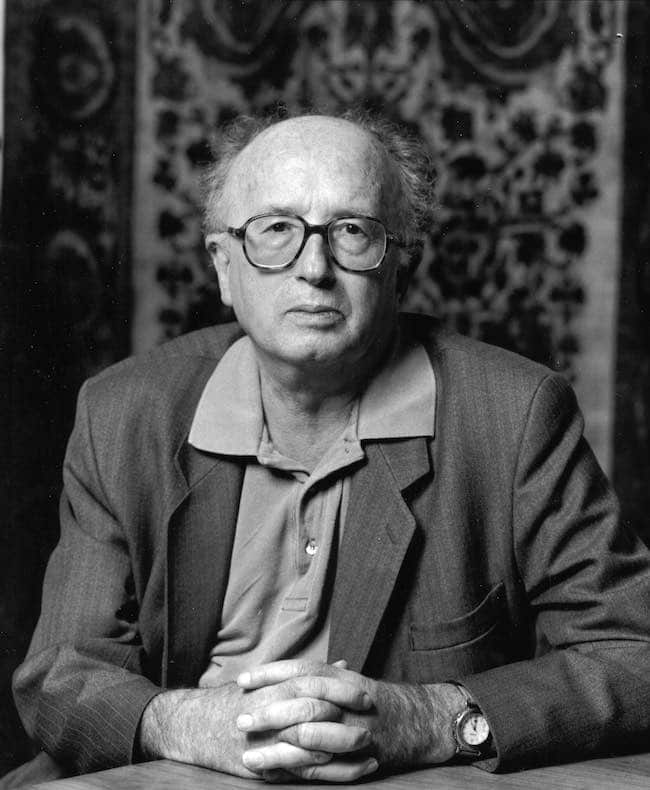

Pierre Vidal-Naquet

Ce qui interroge François Dosse, c’est avant tout le lien entre l’historien et le militant. Cette question est essentielle et je tenterai d’y répondre à ma façon. L’hypothèse que formule l’auteur est la suivante : « Pour, d’une certaine façon “venger” ses parents, Vidal-Naquet incarnera toute sa vie ce rôle de justicier, conféré à l’historien, au point qu’il aura toujours des causes à défendre ». Il me semble important d’aller plus au fond.

Les temps sont aujourd’hui révolus où des hommes (et parfois des femmes) de pensée et de savoir s’exprimaient publiquement sur des questions politiques majeures, prenaient de vrais risques personnels et professionnels, et étaient entendus. Ni experts autoproclamés, ni vedettes des médias, ils allaient à contre-courant. Laurent Schwartz, ami et compagnon de beaucoup des combats de Pierre Vidal-Naquet, a été le premier mathématicien français à recevoir la médaille Fields (l’équivalent du prix Nobel). Mais il ne prenait pas position à partir de son savoir de mathématicien pour s’exprimer sur l’Algérie ou la Palestine, alors que chez Vidal-Naquet, qui a fustigé « les assassins de la mémoire », l’interrogation de l’historien se nourrissait des questionnements politiques et son militantisme se fondait sur l’histoire.

Mon amitié avec Pierre Vidal-Naquet date de juin 1982. Israël venait d’envahir le Liban. Pour un certain nombre d’intellectuels juifs qui, jusque-là, n’avaient jamais pris position en tant que tels, ce fut comme un électrochoc. Miguel Abensour, Maurice Dayan et moi-même rédigeâmes un « Appel des juifs contre la guerre au Liban », refusant que cette politique israélienne se fasse en notre nom. Nous rassemblâmes une soixantaine de signatures (dont celle de Pierre Vidal-Naquet) et notre texte fut publié dans Le Monde. À la suite de cet appel, il nous sembla indispensable, pour poursuivre notre action, de nous constituer en association. Il nous fallait un président. Le nom de Pierre Vidal-Naquet s’imposa, du fait de sa stature intellectuelle et morale. Je me rendis chez lui pour le persuader d’accepter cette présidence, en lui précisant que j’assurerais le secrétariat et qu’il n’aurait à se charger d’aucune corvée.

À partir de là, nous nous vîmes souvent, le plus fréquemment dans son bureau de la rue du Cherche–Midi, toujours jonché de livres et de papiers. Il y avait au mur un portrait de Virginia Woolf. Pierre Vidal-Naquet avait un réel respect pour les femmes qui pensent et, pour qualifier la démocratie athénienne, il avait une jolie formule que j’ai souvent citée depuis : « un club d’hommes libres ». C’était cette extraordinaire lucidité qui transparaissait dans son regard, perçant mais aussi naïf que celui d’un enfant. Pierre Vidal-Naquet aimait parler de lui, de sa jeunesse. Il était aussi très attentif et soucieux de mettre en relation les gens qu’il aimait ou qu’il estimait. C’est par lui, ou chez lui, que j’ai connu le magnifique historien israélien Benjamin Cohen puis sa fille Raya. J’y ai rencontré Schlomo Sand, alors jeune homme en colère qui achevait à Paris une thèse sur Georges Sorel, et beaucoup d’autres.

Pierre Vidal-Naquet (1967)

Benjamin Cohen et un certain nombre d’universitaires israéliens avaient des contacts fréquents et suivis avec les Palestiniens des territoires occupés. Il nous sembla important d’en rencontrer aussi. Le contact fut établi avec Issam Sartaoui, qui représentait l’OLP à l’Internationale socialiste, et qui rencontrait régulièrement ceux que l’on nommait des « pacifistes israéliens ». Il fut décidé d’officialiser en quelque sorte la relation que nous avions établie avec Issam Sartaoui. Serge July, qui dirigeait alors Libération, accepta de mener et de publier un entretien entre Pierre Vidal-Naquet, Issam Sartaoui, l’historien américain Arno Mayer et moi-même. Le projet politique que nous portions était celui d’une reconnaissance mutuelle. Pour obtenir des Palestiniens la reconnaissance d’Israël en dépit des torts irréparables que les Israéliens avaient fait subir aux Palestiniens, Vidal-Naquet avait usé d’une métaphore qui m’a marquée. Si quelqu’un saute par la fenêtre pour échapper aux flammes, disait-il, et qu’en tombant il blesse ou tue des passants, c’est qu’il ne pouvait faire autrement. L’entretien ne fut publié que quelques mois plus tard, après l’assassinat d’Issam Sartaoui en avril 1983.

Mais les contacts que Pierre Vidal-Naquet avait pris avec les Palestiniens se sont poursuivis, il a noué amitié avec Elias Sanbar (nous avons dîné ensemble chez lui, alors rédacteur en chef de la Revue d’études palestiniennes, publiée chez Jérôme Lindon, dont il est largement question dans l’ouvrage de François Dosse) et surtout avec Leila Chahid, qui est restée très proche de lui jusqu’à la fin. Rien de cela n’apparaît dans le livre de François Dosse. L’historien palestinien Albert Aghazarian, récemment décédé, et qui pendant des années fut chargé des relations internationales à l’université de Birzeit, parlait toujours du « Palestinien invisible ». Chez François Dosse, il est littéralement invisible. Est-ce parce que cela ne cadre pas avec l’image qu’il se fait du « juif » ?

En effet, la judéité est partout présente dans cette biographie, François Dosse ne manquant jamais de noter que tel ou tel personnage qui croise la vie de Vidal-Naquet est juif. Cependant il ne s’interroge jamais sur ce que peut signifier cette judéité chez des gens très différents. Vidal-Naquet est pour lui un « juif français assimilé ». Pourtant, je me souviens de Vidal-Naquet me parlant avec tendresse de sa grand-mère venue d’Odessa ; ce qui nous rapprochait, car moi aussi je venais de cet Est ashkénaze. Quant à l’assimilation, c’est un concept compliqué et dangereux. En tout cas, il aurait fallu le développer et envisager toutes les limites de cette assimilation, quand, aussi « civilisé » qu’on puisse paraître, on reste toujours juif dans le regard de l’autre. J’en ai souvent fait l’expérience. Déjà parée de toutes mes plumes de « professeure des universités », j’évoquais devant un collègue mon enfance dans le Marais, où j’avais été élève au lycée Victor-Hugo de la rue de Sévigné. Mon collègue de me dire alors : « Oui, à cette époque le Marais était plein de juifs en caftan crasseux ». Je lui répliquai, ce qui était vrai, que mon père venait parfois me chercher dans sa voiture conduite par un chauffeur, mais l’insulte raciste était là et me poser en « bourgeoise » ne servait à rien.

Aussi assimilé qu’il ait pu être, pétri de culture européenne, Vidal-Naquet n’en était pas moins porteur de cette situation ontologiquement exilique, qui fait qu’être juif c’est toujours (et pour soi et aux yeux des autres) avoir un pied dehors et un pied dedans. Paradoxalement, nul ne l’a aussi bien montré que le Palestinien Edward Saïd, qui se qualifiait lui-même de « dernier intellectuel juif », et a consacré des pages magnifiques à Eric Auerbach, né à Berlin, passé par Istanbul et mort aux États-Unis, l’auteur (juif) de Mimesis, ce grand œuvre sur la littérature occidentale,. Cette position d’outsider rendait possible une vision sur le monde jamais limitée à un lieu précis dans lequel on serait enraciné. C’est à partir d’elle aussi que, jamais encarté ou enfermé dans une appartenance, on pouvait, comme l’a fait également Vidal-Naquet, « dire sa vérité au pouvoir ». Si je mentionne ici Edward Saïd, c’est également pour rappeler que la traductrice de L’orientalisme a été Catherine Malamoud, la petite-fille de Léon Blum et l’épouse de l’indianiste Bernard Malamoud, dont il est beaucoup question, et à juste titre, dans la biographie de François Dosse. Mais, là encore, le lien avec la question de la Palestine a disparu.

Pierre Vidal-Naquet

Un des impératifs qui court à travers la tradition juive est celui du « Shamor ve Zakhor ». Traduire ceci est difficile. Mais on pourrait dire : « Souviens-toi et mets en application, fais vivre, ce dont tu dois maintenir le souvenir ». La tradition se maintient bien au-delà d’une pratique religieuse ou de l’affichage d’une foi. Se souvenir, ce n’est pas seulement faire un travail de mémoire, ou d’histoire, mais redonner vie, dans les rituels, bien sûr, mais, au-delà, dans l’éthique, la conduite de la vie privée et publique, à ce qui a été.

Telle a été exactement la pratique de Vidal-Naquet dans son aller et retour permanent entre le passé et le plus actuel. Rappeler le génocide arménien, dénoncer la torture en Algérie ou le révisionnisme des faurissoniens, c’est faire un usage rigoureux de l’histoire qui devient un instrument, non de commémoration passive, mais d’accès à quelque chose de la vérité et de la liberté. Du reste, le journal fondé en 1960 par Pierre Vidal-Naquet et ses amis pour faire connaître la torture en Algérie ainsi que la violence coloniale sur le territoire français s’intitule Vérité et Liberté. Dans un contexte où une partie infime de la population était favorable à l’indépendance algérienne, où la torture passait pour un moyen efficace d’obtenir des renseignements, et où la censure empêchait d’avoir accès aux informations, l’exigence de vérité avait un impact considérable.

Il est bien vrai que Pierre Vidal-Naquet était donneur de leçons. Mais quand on les écoutait, ces leçons étaient profitables. J’avais publié un petit article dans Les Temps modernes où je présentais (déjà) une image non victimaire des femmes. J’y citais, en particulier, le père jésuite Joseph-François Lafitau, qui, au XVIIIe siècle, de retour de mission au Canada, avait écrit sur les Iroquois, en parlant de la place majeure occupée par les femmes dans la gestion du groupe. Pierre Vidal-Naquet m’avait écrit ou téléphoné, je ne sais plus, pour me complimenter sur mon « articulet ». Il m’avait cependant fait remarquer que Lafitau avait fait ses observations en période de guerre, quand les hommes étaient absents, et qu’on ne pouvait en tirer aucune conclusion générale. J’ai ainsi appris, puis enseigné à mes étudiants, à toujours tenir compte des conditions de recueil des données et cela n’a cessé de nourrir mes réflexions épistémologiques.

Quand je me rends à mon université et que je passe par l’esplanade Pierre-Vidal-Naquet, j’ai toujours un sentiment d’étrangeté à voir ainsi figé, phagocyté dans l’institution, quelqu’un qui était pour moi la vie même, marqué certes par un deuil impossible (et cela François Dosse l’a bien vu) mais dont l’énergie ne vacillait jamais. La lecture de la biographie qui vient de lui être consacrée a ravivé bien des souvenirs, comme si j’entendais toujours la voix de cet ami si précieux.