La trajectoire de l’historien et théoricien de l’art Max Raphael évoque inévitablement celles de penseurs ou de chercheurs comme Aby Warburg, Walter Benjamin ou Carl Einstein, qui tous évoluèrent, dans les premières décennies du siècle dernier, aux marges de l’Université. Ils y gagnèrent une certaine liberté de ton et toute latitude dans le choix de leurs divers objets d’étude, ce qui forgea chez chacun d’eux une puissance d’innovation conceptuelle sans doute impossible autrement. Si, au contraire de Benjamin et d’Einstein, Max Raphael, juif comme eux, parvint à franchir les Pyrénées pour gagner finalement les États-Unis, il s’y suicida lui aussi, moins de dix ans plus tard, en 1952.

Max Raphael, De Monet à Picasso. Fondements d’une esthétique et mutation de la peinture moderne. Trad. de l’allemand et préfacé par Françoise Delahaye. Klincksieck, coll. « L’esprit et les formes », 200 p., 26,50 €

De Monet à Picasso, publié en 1913 alors que Max Raphael n’a que 24 ans, est encore indemne du poids des circonstances historiques. Il y est en revanche déjà évident que la pensée qui s’y déploie dévie de l’enseignement de Heinrich Wölfflin, qui aurait fait comprendre à Raphael que son indépendance d’esprit était effectivement incompatible avec le monde universitaire, comme le rappelle dans sa préface Françoise Delahaye, également traductrice de l’essai. Cette dernière y insiste d’ailleurs sur les difficultés que posent l’écriture et la pensée de Raphael. Autrice d’une thèse sur son œuvre, Françoise Delahaye en indique les articulations qui permettent d’en saisir la portée véritable, telle qu’elle apparaît peut-être de manière plus évidente dans le recueil de 1930 traduit en français en 2008 par Denise Modigliani (dans la même collection) : Questions d’art.

Une série d’études (sur Giotto, Cézanne, Rembrandt ou encore Picasso) y précédait une réflexion intitulée « Vers une science empirique de l’art. Concepts fondamentaux de la description des œuvres d’art », là où, dans De Monet à Picasso, la partie théorique, « Essai pour donner un fondement à la créativité artistique », précède la partie pratique, « La mutation de la peinture moderne », qui regroupe des études relatives à l’impressionnisme, au post-impressionnisme, à l’expressionnisme et au cubisme. Outre qu’elle peut en effet rendre la première lecture de Raphael quelque peu ardue, la précellence d’un système conceptuel et potentiellement normatif sur l’interprétation des œuvres produit parfois sur elles, y compris dans Questions d’art, des jugements qui les ramènent dans l’orbe de prémisses théoriques établies a priori, quitte à les y réduire.

Cela d’autant plus que Raphael n’hésite pas à conclure de ses études de cas qu’au regard de l’histoire de l’art moderne qu’il est en train d’écrire les artistes en question ont failli. Pareils verdicts sont d’autant plus déroutants qu’ils viennent le plus souvent parachever des études d’une qualité de regard telle sur les œuvres en question qu’on en attend sans doute un peu benoîtement qu’elles se concluent par leur célébration. De Paul Cézanne, par exemple, dont il s’affirme dans les deux volumes comme l’un des meilleurs regardeurs, Raphael écrit en note qu’il « a essayé de résoudre de toutes ses forces le problème spécifique de l’art moderne : comment faire se rejoindre l’unité organique naturelle de l’objet et l’unité organique artistique résultant de la mise en forme ? », mais que « finalement, il a dû se contenter d’une forme de compensation de type atmosphérique ». Le critère légitimant à ses yeux son jugement est celui « du pur objectif de la mise en forme absolue » qui animait Cézanne lui-même, soutient Raphael, alors que lui seul a établi ce critère, du moins sous cette acception, on y vient, ce qui conduit le penseur à dire du peintre « qu’il n’a pas fait de tableau parfaitement accompli ».

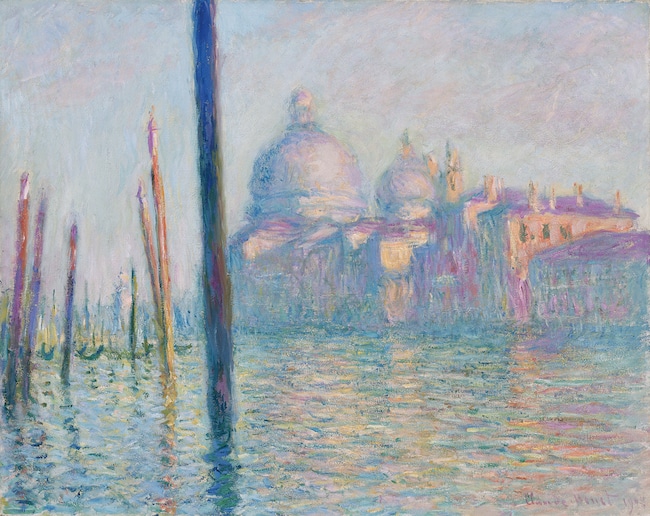

Le Grand Canal, de Claude Monet

De là à conclure à un biais implicite dans la théorie de Raphael, et à la disqualifier tout entière en la jugeant datée, il n’y a évidemment qu’un pas qu’il est aisé de franchir. Ce serait toutefois négliger le fait qu’il n’a sans doute pas tout à fait tort en prêtant au maître d’Aix une quête d’absolu. Ce serait en tout cas sous-estimer et l’ampleur et le sens de sa tentative de rechercher, dans un même mouvement, « un fondement à la créativité artistique » et de tenir compte de « la mutation de la peinture moderne », surtout si l’on imagine qu’il vise à réconcilier l’un et l’autre. Un bref essai d’explicitation s’impose donc.

Toute la théorie développée par Max Raphael dans De Monet à Picasso s’articule sur la notion de Gestaltung, que Françoise Delahaye propose de traduire par « mise en forme », et parfois, suivant l’usage, par « configuration ». Dans le sillage de Goethe, rappelle la traductrice, Raphael adopte une conception vitaliste de la création artistique qui pose comme « un fait fondamental » qu’en « l’être humain gît une pulsion créatrice infuse qui cherche partout un champ d’activité pour s’exprimer » ; « pulsion », ou pour mieux dire « impulsion », qu’il nomme Gestaltungswille : « volonté de mise en forme ». Ce « vouloir », qui constitue l’amorce de toute œuvre d’art aux yeux de Raphael dans la mesure, écrit-il, où l’on doit « supposer que l’artiste vient au monde avec la capacité de créer comme l’homme avec celle de marcher », est en première approximation parent du concept de Kunstwollen qu’élabore Aloïs Riegl une dizaine d’années auparavant dans Le culte moderne des monuments (1902). Mais en première approximation seulement ; et cela suffit à en faire un outil d’analyse plus opératoire que celui développé par son illustre aîné, qu’il conviendrait par conséquent de promouvoir en ce sens.

Contrairement au Kunstwollen, la notion de Gestaltungswille évite tout d’abord un certain nombre d’écueils politiques que la postérité a malheureusement révélés sans peine. L’impersonnalité du « vouloir » (wollen) se prête en effet à toute une série d’investissements dont l’individu est systématiquement exclu. Surdéterminé par le Kunstwollen, l’art résulte ainsi du vouloir d’un milieu, d’une nation ou d’une race, au mieux d’une conjonction d’événements, mais il est toujours l’expression d’une volonté supra-individuelle, tandis que la « volonté » (Wille) reste au contraire attachée à ce niveau principiel. Que l’œuvre dépasse la subjectivité et qu’elle n’ait pas pour sens d’en exprimer l’arbitraire, comme le soutient Raphael, n’ôte rien au fait que son origine se situe bel et bien à un niveau individuel, qu’on ne peut transposer au plan collectif sans dévoyer le sens même de sa théorie.

À cela s’ajoute le fait que la « volonté » n’est pas de faire ou d’exprimer un « art » (Kunst) qui serait là encore donné comme préexistant à l’opération de configuration, ce qui reviendrait peu ou prou à adopter une position idéaliste, mais de créer une forme, d’amorcer une « formation » (Gestaltung) – processus qui inscrit logiquement la pensée de Raphael dans un matérialisme dialectique qui deviendra par la suite, notamment dans Questions d’art, de plus en plus clairement marxiste. C’est pourquoi la notion de Gestaltungswille se fait chez lui solidaire de celle de Gestaltungstoff, de son « matériau de mise en forme ». Il est dès lors beaucoup plus malaisé de disserter sur l’art en général, et plus impérieux de revenir de façon compréhensive aux productions réelles, c’est-à-dire aux œuvres d’art. Celles-ci possèdent une matérialité (Stoff) pour laquelle on est tenté de conserver en français le beau mot d’« étoffe ». L’étoffe de la peinture, écrit Raphael dans un article de 1911, désigne alors non seulement la capacité qu’elle a « de restituer une substance, par exemple la soie, le velours, etc., mais la substantialité en général de cette étoffe, par exemple, la lumière, les volumes, l’humidité, la sécheresse, le gel, etc. ». Dès lors, le tableau s’étoffe de réel, si l’on peut dire, en prenant en charge la matière du monde et en se produisant lui-même comme une matière dans le monde.

Le ravin Les Peiroulets, de Vincent Van Gogh

Afin de mener à bien une telle opération, la forme (Form) se concentre sur « le devenir de l’objet », c’est-à-dire « le concret lui-même » : « la tournure gestaltique des choses » (Die Gestalt der Dinger). L’opération spécifique de la mise en forme artistique tient donc à sa capacité à « concréter » le réel, à ce qu’une forme produise en somme un contenu (Inhalt) dont le caractère mixte, « étoffé » de réel, est peut-être mieux rendu par la notion de teneur (Gehalt), à laquelle Raphael accordera dans Questions d’art un relief conceptuel déjà implicitement contenu dans ses travaux précédents.

La « teneur » permet en effet de conjoindre en une unité indissociable la forme et le contenu de l’œuvre, tout en demeurant accueillante, par son côté matériel, au monde qu’elle tente de configurer. « Ce qui fait défaut à l’art moderne », juge finalement Raphael, qui vise plus particulièrement ici l’expressionnisme, « c’est qu’il ne parvient pas à se libérer de l’individualisme et – enfermé à double tour dans le cercle du sujet égocentrique – ne parvient plus à appréhender le monde dans sa conception. »

Peut-être saisit-on mieux, à présent, la sévérité des conclusions auxquelles l’auteur est conduit. C’est que sa propre pensée sur l’art est fondamentalement cosmopolitique, l’œuvre d’art ne pouvant se résoudre sans perte à sa seule forme, ni se réduire à communiquer un contenu. L’appareil conceptuel qu’a élaboré Max Raphael ne vise pas simplement à trouver une cohérence, ou à maintenir envers et contre tout des constantes à l’intérieur d’une histoire de l’art moderne alors en pleine transformation. Sa volonté d’établir des « fondements » revêt un autre sens, et provoque d’autres effets, que celui de fournir un « cadre » conceptuel, puisqu’elle autorise leur dépassement.

Ce que les études regroupées dans Questions d’art rendent avec certainement plus d’acuité que celles, à ce titre plus préparatoires, qu’on lit dans la seconde partie de De Monet à Picasso, c’est la capacité qu’a l’extrême attention portée par leur auteur aux questions techniques et stylistiques de déclencher ou d’enclencher chez lui une pensée sur l’art elle-même extrêmement théorique. On comprend mieux, dans ces conditions, que Max Raphael conclue son propos en citant celui d’un peintre, en l’occurrence Nicolas Poussin, et qu’il puisse avec lui revendiquer : « Je n’ai rien négligé. »

Là se situe l’une des leçons de méthode les plus profitables pour les historiens de l’art d’aujourd’hui, et, faut-il le dire, l’une de celles qui leur sont encore le plus nécessaires. Par la bande, elle permet peut-être aussi d’élucider ce que beaucoup considèrent toujours comme un mystère, du moins dans sa dimension processuelle, quand ils ne renâclent pas à se rendre à l’évidence : le fait qu’en élaborant la matière sans désavouer la matérialité mais en l’informant bien plutôt, l’artiste élabore une pensée, et l’étoffe d’autant du monde qui l’environne.