Le 1er août dernier, après le long silence dans lequel il trouva bon de se tenir, Roger Gentis s’est éteint à l’âge de 91 ans, à Orléans. Psychiatre, psychanalyste, critique littéraire, écrivain, poète, il fit partie de cette génération de cliniciens qui comprit que la psychiatrie était politique d’essence, et qui de ce fait s’employa à rendre et à maintenir possible contre la maltraitance asilaire, la surdité idéologique, le pouvoir des pouvoirs, les résistances de tous ordres, mais aussi la dictature du sens et des systèmes, une clinique des psychoses non seulement respectueuse de ce mode d’être au monde mais aussi soucieuse d’un être-avec.

Mais encore, Roger Gentis fut invité à participer à l’aventure de La Quinzaine littéraire par son directeur, Maurice Nadeau, qui souhaitait ainsi ouvrir son journal, sous la pression conjuguée de l’intérêt grandissant que rencontraient les sciences humaines et de l’effervescence éditoriale qui les accompagnait, à un domaine qu’il avait jusqu’alors négligé.

Présenté par le philosophe François Châtelet, Roger Gentis fit son entrée au comité de rédaction de La Quinzaine sans véritablement savoir où et à quoi il s’engageait, sinon que la partie risquait d’être serrée, dans un contexte essentiellement littéraire où l’intérêt pour le monde psychiatrique est souvent marqué, pour le moins, d’un certain scepticisme. La figure d’Antonin Artaud, le « crucifié de la société »… et de la psychiatrie, reste, entre autres, à cet égard prétexte à une certaine méfiance. Ce ne fut pas vraiment le cas à La Quinzaine, d’autant qu’une certaine réputation de psychiatre contestataire précédait en tous lieux la présence de Roger Gentis. En effet, quelques années auparavant, Roger Gentis avait publié un pamphlet, suivi de quelques autres, dénonçant avec une certaine vigueur, voire véhémence, et dans une langue inhabituelle et peu admise dans le monde feutré des congrès et autre cénacles professionnels, la misère contemporaine de la psychiatrie, les conditions de vie pitoyables des malades, le rejet dont ils étaient l’objet, plus globalement la pauvreté et quelquefois la violence des réponses qu’une certaine psychiatrie s’ingéniait à leur apporter.

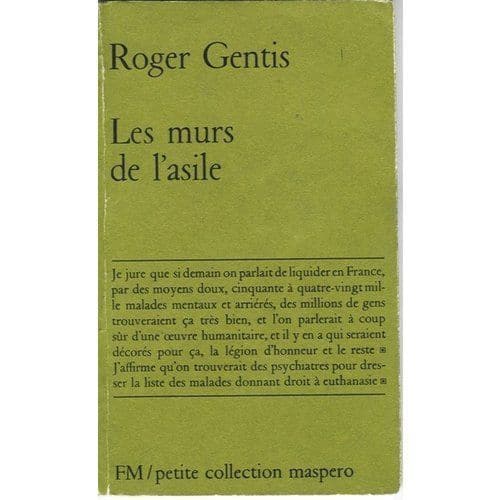

Les murs de l’asile, tel était le titre de ce texte publié par François Maspero, réputé alors pour ses engagements politiques et éditoriaux et chez qui tout militant d’extrême gauche digne de ce nom venait s’approvisionner en littérature révolutionnaire. Mais ce texte, porté par la colère, intéressa rapidement un public beaucoup plus large que celui des professionnels et autres affiliés. Car non seulement ce texte interpellait la « société civile » sur son silence, son désintérêt, son ignorance, voire son mépris à l’égard de ceux que la folie avait un jour touchés, mais il montrait aussi et surtout combien sa responsabilité était engagée dans l’abandon et la maltraitance dont ils étaient victimes. Ce faisant, il avait l’outrecuidance d’affirmer que la folie était l’affaire de tous, que l’on ne pouvait se contenter d’en confier le traitement à quelques experts, sans considérer ses conditions d’émergence et son accueil. Mais, plus encore, ce texte écrit par un praticien détonnait, par son style, sur les gloses plus ou moins savantes qui encombraient le champ éditorial spécialisé.

Sa publication eut un effet de révélateur. Cependant, à moins de penser qu’une révélation n’est telle que si elle révèle ce qui se sait déjà à bas bruit, diverses voies, diverses alternatives avaient déjà brisé la pseudo unité de la psychiatrie, avaient déjà dénoncé, mis en cause, « dépassé » les conditions asilaires, avaient déjà mis en œuvre une véritable clinique des psychoses. La psychiatrie dite de secteur, conçue à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et profondément marquée non seulement par les atrocités commises sous le régime nazi, les processus d’extermination systématique mis en œuvre – les malades mentaux eurent, en Allemagne, la « primeur » de l’expérimentation des chambres à gaz –, mais aussi par l’épreuve des camps de concentration, avait déjà tissé une toile à travers la ville. Luttant contre l’enfermement asilaire, la stigmatisation de la folie, reconnaissant « l’aliéné » comme une personne, cette psychiatrie, que d’aucuns ont dite populaire, visait à soigner la folie au plus près de son lieu d’émergence et de vie. Partant d’un constat similaire, mais sur un versant moins humaniste et certainement plus clinique, se développait par ailleurs, au cours de ces mêmes années, sous l’impulsion notamment du psychiatre catalan François Tosquelles, le mouvement de psychothérapie institutionnelle qui, profitant de l’essor des sciences humaines, avançait une théorisation du traitement des psychoses en institution restant aujourd’hui encore certainement la plus avancée.

C’est avec François Tosquelles, dans le cadre de l’hôpital de Saint-Alban en Lozère, que Roger Gentis découvrit véritablement la psychiatrie, du moins dans sa version institutionnelle, à laquelle il fut toujours fidèle, ne cessant de reconnaître la dette symbolique qu’il avait contractée à l’égard de ce génial Catalan. Un historien soucieux d’une intelligence du contexte théorique et clinique de ces années-là ne pourrait se dispenser de tenter de démêler cet entrelacs de relations transférentielles qui se sont tissées autour et à partir de François Tosquelles, ne serait-ce que pour comprendre comment les intuitions de ce dérangeant personnage ont trouvé à se prolonger, à se transformer ou à disparaître. Enfin, et pour continuer à sommairement dessiner l’horizon des idées et autres mouvements duquel le pamphlet de Roger Gentis se détachait, il faut aussi évoquer le mouvement antipsychiatrique, anglo-saxon notamment, dont les thèses « existentialistes » eurent un effet paradoxal : voulant éveiller l’intérêt du plus grand nombre sur la folie et sur son humanité, finalement, parce qu’elles confondaient aliénation sociale et aliénation mentale, ces thèses en arrivèrent à nier la dimension pathologique de la folie, œuvrant ainsi objectivement à une certaine maltraitance. Ce fut d’ailleurs dans une grande confusion mystico-spiritualiste que ce mouvement disparut, laissant toutefois des traces qui mirent longtemps à s’effacer, et dont la plus redoutable fut de soutenir l’idée que l’ignorance, la spontanéité, la naïveté étaient, hors de toute élaboration théorique concernant la clinique, les conditions nécessaires et suffisantes pour aborder la folie. Mais toutes ces secousses, contestables ou pas, n’étaient en fait que des réactions à une psychiatrie qui n’avait toujours pas su jusque-là, universitairement, se dégager des modèles de classifications des entités morbides telles que la médecine les avait toujours pratiquées et n’avait pas toujours su, non plus, prendre ses distances relativement à la fonction de contrôle social qu’idéologiquement on attendait d’elle. Cela la rendait particulièrement inapte et sourde à toute véritable pratique clinique institutionnelle des psychoses.

On peut d’ailleurs se demander s’il est juste d’interpréter l’envahissement actuel de « nouvelles » techniques qui n’ont de thérapeutiques que le nom, et le renforcement simultané des mesures répressives dans le champ du soin, simplement comme un retour à des pratiques que l’on croyait dépassées, ou s’il ne s’agit pas plutôt de la manifestation contemporaine d’un impensé concernant la clinique, que certains emballements idéologiques nous ont alors empêché de voir. Il faudrait aussi, dans ce contexte, si l’on avait un quelconque souci d’exhaustivité, évoquer Franco Basaglia et l’expérience italienne, souvent trop caricaturée à notre goût, mais qui néanmoins illustre bien à sa façon les ambiguïtés d’une démarche dès lors qu’on s’aventure dans la complexité du champ psychiatrique, ou bien encore les multiples expériences souvent marginales mais presque toujours « bizarres autant qu’étranges » que Mai 68 aspirait dans sa traîne.

Roger Gentis, alors psychiatre du service public à Orléans, arrive donc à La Quinzaine littéraire en 1975, dans ce contexte agité, et précédé d’une réputation de héraut de l’antipsychiatrie dont il aura le plus grand mal à se défaire, l’époque ayant probablement besoin de figures emblématiques ou de grands timoniers de la pensée. Le malentendu est grand car le « coup de gueule » poussé par Gentis est celui d’un praticien qui, soumis à de multiples et diverses contraintes aussi bien administratives qu’idéologiques, doit se battre constamment pour pouvoir simplement continuer à exercer une clinique digne de ce nom, cette clinique héritée entre autres de l’aventure saint-albanaise et du mouvement désaliéniste, en rien assimilable aux menées antipsychiatriques, mais aussi profondément inspirée par la psychanalyse.

De fait, Roger Gentis a toujours été, que l’on nous permette cette expression politiquement connotée mais portant aussi la marque d’une époque qui lui était chère, un compagnon de route de la psychanalyse et des psychanalystes : son esprit et sa démarche ont toujours manifesté une solidarité et même une fraternité avec ceux des psychanalystes – Lacan le tout premier – qui étaient engagés dans ce combat pour maintenir toujours aussi aiguisée l’arête subversive de la psychanalyse, pour refuser toute forme de subordination de celle-ci aux diverses dérives psychologisantes, eussent-elles revêtu les parures des courants organicistes, ou celles de ces philosophies idéalistes qui affectaient de confondre l’interprétation psychanalytique avec la démarche herméneutique. Mais la solidarité ainsi exprimée a toujours été sélective, n’épargnant pas la critique et la prise de distance avec ceux qui lui semblaient abandonner, quelles qu’en aient été les raisons, la position analytique. Et là, car il ne faut pas hésiter à être précis, Roger Gentis pouvait être, savait être, on l’a dit, féroce, plein de mordant, usant en quelques mots d’un humour décapant. Dans ce compagnonnage, Roger Gentis s’est toujours gardé de confondre les psychanalystes dans leur histoire, aux prises avec les affres inhérentes à l’exploration de contrées inconnues et ce depuis Freud et Ferenczi – il souffre, encore inconsolable, près d’un demi-siècle plus tard, de la tournure dramatique que prit cette relation « père-fils » qui a par ailleurs tant apporté à la psychanalyse – jusqu’à Lacan et sa solitude, sans oublier, mais il y en a d’autres, Wladimir Granoff ou François Perrier, de confondre donc les psychanalystes, quelle que soit leur renommée par le biais de leurs écrits qu’il lit de très près et expose avec limpidité, et le « milieu » psychanalytique, ses tics et ses querelles subalternes qu’il sait à merveille stigmatiser. Son agacement vis-à-vis de ce que l’on peut appeler les petits marquis lacaniens dont il voit clairement le mal qu’ils font à la psychanalyse et à l’enseignement de Lacan – preuve de sa lucidité en la matière, preuve qu’il sait parfaitement faire place à ceux des lacaniens qui ont quelque chose à dire, il faut lire dans cet esprit le magnifique entretien qu’il conduit avec Philippe Julien – n’a d’égal que la manière impitoyable dont il traite ce qu’est devenue la psychanalyse aux États-Unis et ces psychothérapies les plus fantaisistes – elles étaient alors naissantes et n’ont cessé depuis de proliférer – qu’il dit être, délice d’une expression quelque peu tombée en désuétude, « à la six-quatre-deux ».

S’il est un point que Roger Gentis tient à souligner en chacune des occasions que lui offre l’actualité éditoriale, c’est bien ce qu’il en a été de la psychanalyse durant ce que Jean-Luc Evrard – hommage est rendu au passage à René Major et à ses initiatives stimulantes, le mouvement « Confrontation », la collection et la revue du même nom – avait justement appelé « les années brunes ». La Shoah n’était alors pas encore nommée comme telle et l’historiographie sur ce point comme sur d’autres n’en était qu’à ses débuts ; mais n’empêche, Roger Gentis était déjà vigilant, ardent à pointer ce qu’il en fut, à ce sujet comme à d’autres – les dictatures sud-américaines notamment – de l’inculture et de la frilosité, quand ce ne fut pas pire, des analystes. L’actualité, la nôtre, brûlante, ne conduit hélas pas à faire état d’une quelconque modification de cette attitude, il n’est nul besoin de rappeler ici ce qui se passe dans notre pays, tout au plus peut-on parler, pour le déplorer, du silence des analystes et de leurs institutions qui semblent aujourd’hui comme hier désireux de donner une extension sans limite au terme de neutralité.

On ne saurait oublier que Roger Gentis fut non seulement, ce dont ces chroniques témoignent à l’évidence, un écrivain et un connaisseur avisé de la théorie psychanalytique mais aussi, dans le cadre qui est celui de La Quinzaine, un journaliste : comme tel, il avait la charge d’informer le lectorat de ce prestigieux périodique, un lectorat exigeant, cultivé, avant tout friand, et le titre du journal l’indique bien, de littérature, de faire découvrir un domaine à l’égard duquel ledit lectorat n’est pas nécessairement et systématiquement bienveillant. Sans rien concéder à on ne sait quelle vulgarisation, en gardant à l’esprit un souci didactique et objectif, comme tel cherchant à ne sacrifier ni aux modes ni à l’ésotérisme que prisent certains psychanalystes, en respectant en même temps la rigueur, voire l’inévitable aridité de telle ou telle démarche, en cherchant à ne privilégier aucun courant sans pour autant faire preuve d’un éclectisme sans principe, Roger Gentis aura incontestablement été le premier à mettre en place et à respecter cette sorte de cahier des charges dont il pouvait conjecturer, la suite a démontré qu’il avait vu juste, qu’il serait entendu de ses lecteurs sans qu’il ait été pour cela nécessaire de le proclamer.

Mais cet engagement à La Quinzaine ne fut point le fait du hasard, à moins que ce soit ainsi que l’on nomme l’inconscient, car Roger Gentis va s’approcher alors au plus près de ce qui lui importe fondamentalement et ce depuis toujours : l’écriture. Et il va s’en donner à cœur joie ; comme l’un de ses auteurs de prédilection, Raymond Queneau, en bon ouvrier de la plume, il va s’essayer à tous les styles. Bousculant aussi bien les conventions littéraires que les règles grammaticales – « Mais la femme à Plioutch a du caractère, elle refuse d’écraser », écrit-il, par exemple, dans un style qu’il qualifie lui-même de débraillé –, il fit preuve d’une liberté de ton qui honora La Quinzaine et qui, de fait, transcende le genre. Ce faisant, il accueillit et poussa jusqu’au bout une pensée aux arêtes vives, baroque, imprudente quelquefois, audacieuse et tenace pourtant. Nul trait d’humour, nulle expression légère ou gouailleuse, nulle escapade non conformiste ne pouvait laisser douter que, derrière ses tours de mots, ses acrobaties et autres virevoltes sémantiques, ses engouements théoriques, ne se cachât une pensée profonde qui, de texte en texte, non pas s’affermit mais plutôt s’affranchit, à la pointe d’un style, de ce qui, telles les franges d’un rideau de sens, freinait encore son cours. Comme si la déclinaison périodique des événements éditoriaux révélait paradoxalement avec éclat l’inactualité de la pensée.