Enquêtes

On lit ce qu’on est, c’est une banalité.

Je ne peux pas lire les romans d’Agatha Christie. Les milieux clos m’ennuient, les histoires trop cérébrales plus encore. Pire : je trouve les procédés de l’auteur malhonnêtes : on passe son temps à rassembler les indices, mais celui qui permet au détective d’identifier le coupable, on n’en dispose pas.

Je préfère donc ce qui se passe dans le monde, ou dans un monde, un tant soit peu ouvert, j’aime ce qui est sensible, concret, tangible, et j’aime que les indices amènent à un dévoilement, une forme de vérité que l’on pouvait envisager.

Tout cela, je le trouve chez mes auteurs de chevet, dont l’œuvre est souvent ancrée dans l’Histoire. Les preuves du crime, on les a, même si les assassins ont tout fait pour les effacer. Il reste des noms, des dates, des visages, des récits. Plus encore, quelquefois. Mais je me contenterai de ce qui précède.

Depuis des années, je m’attache à des bouts de papier. Un jour j’ai retrouvé un morceau d’enveloppe, du papier marron sur lequel l’écriture semblait maladroite. Les destinataires de la lettre étaient ma grand-mère et sa fille, ma mère. L’expéditeur, interné au camp de la Matelotte, non loin de Beaune-la-Rolande, était mon grand-père.

Une autre fois, j’ai trouvé la fiche de police de cet homme, établie au camp du Loiret que je viens de nommer, et j’ai appris qu’on l’avait interné parce qu’il était « en surnombre dans l’économie nationale ». Une telle mention m’intrigue davantage que de savoir qui a tué Lady W ou le Baron H et quels étaient les mobiles du crime. Le fonctionnaire qui remplit la fiche a de même quelques doutes sur l’adresse de Salomon Haber : 151 rue Pasteur, Paris XIe ou 41 bd Ornano, Paris XVIIIe ? Cette dernière adresse, celle qui figurait sur le morceau d’enveloppe, ma mère et ma grand-mère l’ont quittée de façon précipitée le 16 juillet 1942.

Quant au fait qu’après 1945 mon grand-père n’a plus donné de nouvelles, un acte du tribunal de première instance de Metz m’apprend qu’il est décédé en Pologne au camp d’Auschwitz, où il était « déporté politique ». On a fixé la date du décès au 22 juillet 1942. Une date comme une autre. Mais le motif est inexact. Mon grand-père, s’il s’est réjoui que des brigades internationales se forment pour partir aider les républicains espagnols, ne s’occupait guère de politique. Je suppose qu’il a cru au Front populaire. Après, les événements se sont précipités, ils ont pris une sale tournure, et je ne sais pas ce qu’il en a pensé.

Il y a trois ans, obligé de faire un peu de rangement dans l’appartement de mes parents, j’ai ouvert une petite valise noire en skaï, une valise que j’avais reçue en cadeau en 1967 et avec laquelle j’aurais pu partir en week-end. J’avais alors treize ans et partais peu en week-end. Depuis, la valisette avait vieilli et, dans un placard, servait de boîte d’archives. On y trouvait de tout. J’ai sorti les papiers, en ai jeté certains qui n’avaient plus aucune valeur, et j’ai trié ceux qui m’intéressaient à un titre ou à un autre. Il était en effet temps que je m’occupe de la succession. Non pas l’héritage au sens matériel, mais ce qui faisait qu’avec ma sœur, d’un an ma cadette, nous prenions la suite de nos vieux parents. Ma mère était diminuée par une forme de sénilité, mon père par un AVC. Ce que je tenais d’eux, la puissance de la parole, du récit, ce qui m’avait donné une énergie et une foi immenses (je précise : pas foi en un Éternel qu’on prie chaque jour pour ce qu’il n’a pas fait), était soudain voué à disparaître. Et les souvenirs, les paroles qui avaient été si solides, si précis, s’enveloppaient d’une brume d’abord incertaine, puis tenace, bientôt étouffante. Mon père n’a plus prononcé que quelques mots avant de se taire. Ma mère l’accompagnait dans ce silence, mais aussi, heureusement, dans l’amour partagé par le regard, par quelques gestes.

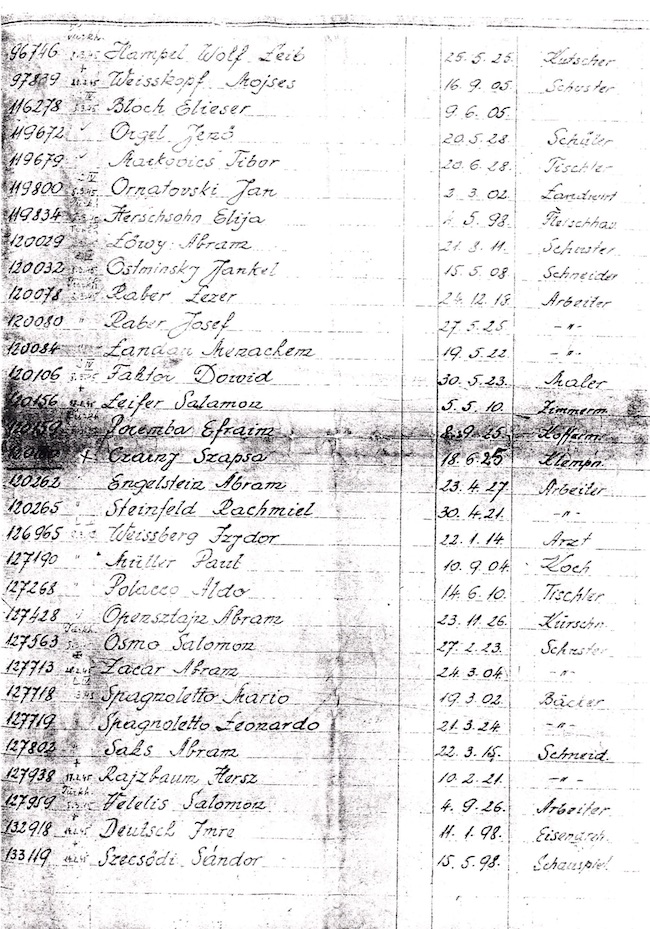

Cahier d’entrée au camp de Kaufering. Szapsa Czarny est le seizième nom de la liste

Et je suis tombé sur cette liste qui accompagne le texte que vous lisez. Je ne l’avais jamais lue. C’était une photocopie de mauvaise qualité qui reproduisait une page du cahier d’entrée dans le camp de Kaufering, près de Landsberg, dépendant de Dachau. Le nom de mon père y figure, avec l’un de ses prénoms. Je dis « l’un de ses prénoms » car les prénoms de mon père sont nombreux. Je lis les informations : numéro 120 160. Sur le bras gauche, tatoué à Birkenau, il est 17602. Il porte donc un prénom issu du yiddish, Szapsa. En hébreu, je crois que c’est Sabbathaï ou Shabtaï. Sa date de naissance rappelle qu’il n’a pas encore vingt ans. Il entre au camp comme « Klempner », plombier. Certes, il a un peu travaillé comme ferblantier au début de la guerre, et foré des puits. Mais plombier, c’est anticiper sur ce qu’il apprendra à Brive-la-Gaillarde, en 1946, avec son beau-frère. À son entrée à Kaufering, il n’imagine même pas le jour qui suivra.

Juste en dessous de son nom, celui d’Abram Engelstein me parle. Mon père m’avait raconté. Un jour, Engelstein s’était allongé dans la charrette qui ramassait les morts. Il fallait qu’il sorte de là. Mon père avait posé sur le crâne du désespéré son béret, l’avait incité à se lever. Engelstein avait survécu. Bien après cette épreuve du camp, ils s’étaient revus. On ne peut pas dire que le survivant était heureux. Il n’était pas malheureux pour autant ; il était de ce monde.

Cette liste fait partie de mon héritage, de ma succession. Sauf erreur de ma part, on dit qu’il faut « liquider une succession ». Écrire est une des façons de le faire. Pas tant pour se débarrasser de l’héritage que pour lui donner forme et sens.

Grâce aux listes de noms, on rend la vie, on rend honneur à celles et ceux qui ont disparu. J’aimerais bien savoir ce que sont devenus Aldo Polacco, Mario et Leonardo Spagnoletto. L’un était « Tischler », menuisier ; les deux autres, père et fils, étaient « Becker », boulangers. Tous ces hommes exerçaient des métiers manuels. Enfin, on leur avait conseillé de donner cette indication sur leur profession, quelque part, entre deux trajets en train.

Et puis il y a Sandor Szecsödi, « Schauspieler », acteur. Sans doute à Budapest. Et Jeno Orgel, son compatriote, « Schüler », écolier. Izydor Weissberg, « Arzt », médecin. Il faudrait que je fouille dans d’autres archives, ici et là, en Europe centrale, ailleurs, pour savoir comment ils ont vécu puisque l’identité des assassins, je la connais. J’ai aussi la possibilité d’imaginer, de reconstituer, mais quoi ? Cela reste un nuage, un brouillard qui flotte sur le temps désormais enfoui.

La vie de ces êtres est à la fois singulière et universelle ; elle se détache à peine du fond, de l’époque qui fut la leur, de ces années tourmentées, sanglantes, destructrices, qu’on a retrouvées en d’autres lieux, autrement, et de la même façon au fond. Il existe des listes au Rwanda, au Cambodge, et d’autres que moi, à Kigali ou Pnom Penh, s’occupent de successions. Ce n’est pas le travail des notaires, mais celui des écrivains, et des artistes en général.