À première vue, les deux romans venus du Liban et qui viennent d’être publiés chez Actes Sud, sont très dissemblables, tant par les thèmes abordés que par les styles d’écriture qu’ils adoptent. Cependant l’un et l’autre posent, chacun à sa façon, la question du silence. Question majeure dans un pays où l’on parle beaucoup, mais où il y a tant de choses qui ne se disent pas, depuis les relations intimes jusqu’aux désastres des guerres.

Rachid El-Daïf, La minette de Sikirida. Trad. de l’arabe (Liban) par Lotfi Nia. Actes Sud/Sindbad, 223 p., 21,50€

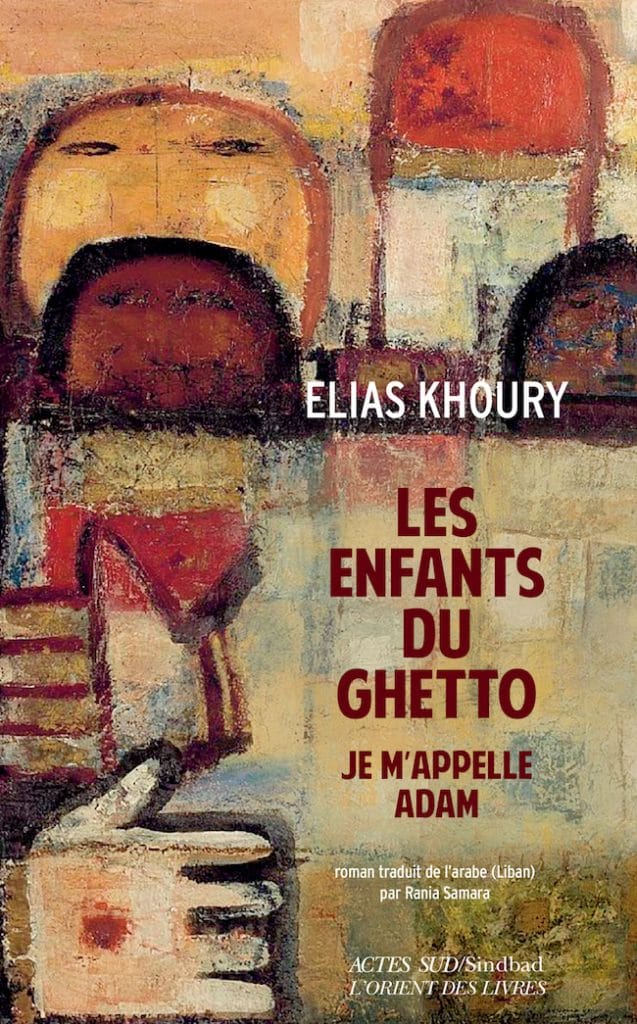

Elias Khoury, Les enfants du ghetto. Je m’appelle Adam. Trad. de l’arabe (Liban) par Rania Samara. Actes Sud/Sindbad, 360 p., 23€

Sikirida, petite bonne éthiopienne comme il y en a tant à Beyrouth, invisible et silencieuse, est le premier maillon d’une longue chaîne qu’enroule et déroule Rachid El-Daïf. Les histoires des personnages et des amours impossibles se relient les unes aux autres, comme dans La ronde d’Arthur Schniztler. À Chiyah quartier populaire chiite de la banlieue sud des Beyrouth, en pleine guerre civile, l’amour et la mort jouent partie commune. L’essentiel pour chacune et chacun est de trouver un abri, même provisoire, et de vivre le moment présent. Les hommes passent, fuient ou meurent. Les femmes sont là pour assurer la permanence.

Rachid El-Daïf

Au centre de l’histoire, il y a Mama Adiba, la patronne de Sikirida, mais aussi son amie. Quand la jeune éthiopienne met au monde un bébé dont on ne sait pas vraiment qui est le père, cette dame d’un âge respectable, veuve et pieuse, mais sans bigoterie, organise pour Sikirida un mariage temporaire qui fait d’elle une femme divorcée et légitime le petit Radwan. Les deux femmes l’élèveront ensemble. Mama Adiba aura recours au même expédient quand Radwan à peine sorti de l’adolescence, aura engrossé une jeune fille handicapée avant de disparaître. Il a été tué alors qu’il franchissait un check point avec d’autres ouvriers pour aller travailler en zone chrétienne. Cet enfant-là lui aussi sera élevé par les femmes. Le silence enveloppe le nom des pères, comme il recouvre le désir, la sensualité, mais aussi le meurtre. Seul le romancier se réserve le droit de dire ou plutôt d’écrire, quand faire retentir une parole n’est encore guère possible.

Il est cependant des sujets qui obligent le roman à se réinventer. Comme l’exprime le narrateur du dernier livre d’Elias Khoury « je suis en train d’écrire un roman qui ne ressemble à aucun autre, car il appartient à un genre littéraire qui n’a pas de nom et dont je doute qu’il existe ». Tout débute sur un mode qui semble convenu : Elias Khoury raconte dans sa préface comment, à New York où il est invité à enseigner la littérature, entrant dans un restaurant israélien pour manger un sandwich aux falafels, il est frappé par la belle allure du restaurateur, à l’aise aussi bien en hébreu qu’en arabe. C’est Adam Dannoun, un Palestinien pourvu d’un passeport israélien sans doute originaire de la région de Lod. Quand Adam meurt dans un incendie dont on doute qu’il ait été accidentel, Elias Khoury entre en possession de ses carnets. Ce sont donc eux que nous sommes censés lire, comme si au romancier libanais se substituait un Palestinien d’Israël en quête de lui-même.

Elias Khoury avait déjà consacré un roman, La porte du soleil, au récit de la Nakba (en arabe la « catastrophe »), c’est à dire de l’expulsion de centaine de milliers de Palestiniens hors de chez eux, après la création de l’État d’Israël, et à leur exode jusqu’aux camps de réfugiés. Grâce aux travaux d’historiens palestiniens et à ceux des « nouveaux historiens » israéliens, ces événements commencent à être bien documentés. Certains Palestiniens chassés de chez eux et privés du droit de retourner sur leurs terres alors même qu’ils étaient devenus des citoyens israéliens, ont été déplacés à l’intérieur des frontières du nouvel État.

Adam, on l’apprendra, est l’un de ceux-là. Il n’est qu’un nourrisson, survivant d’on ne sait quelle catastrophe, qui ignore qui sont ses père et mère biologiques, lorsque, en juillet 1948, Lod est assiégé puis envahi par l’armée israélienne. Les morts se comptent par centaines (1300 selon l’historien Henry Laurens). Ceux des habitants qui ne se sont pas enfuis sont parqués sous un soleil caniculaire, sans eau, sans nourriture dans un « petit lopin de terre entouré de barbelés ». Un article de Spiro Munayyer, le seul témoin à avoir raconté cette tragédie, a été traduit dans le dernier numéro de la Revue d’Études Palestiniennes (2008). Adam et sa mère auront la vie sauve et partiront à Haïfa.

Adam, aux cheveux blonds et bouclés, va alors s’inventer une autre histoire : une histoire juive, où il aurait été originaire de Varsovie. Dans ses jeux successifs où il ne peut coller à aucune identité, il s’efforce de se faire accepter, de « s’intégrer », mais il met aussi en lumière toutes les contradictions et les difficultés qu’il y a à être à la fois palestinien et israélien. Peut-être est-il tout juste un homme, Adam, fait de terre et de souffrance. Alors un ghetto vaut pour l’autre. « Mes prétendues origines polonaises et varsoviennes ne constituaient qu’un subterfuge pour décrire mon enfance à Lod, ma jeunesse à Haïfa et ma vie à Jaffa ». Car où trouver les mots ? À propos de la Nakba, l’historien israélien Amnon Raz Krakotzkin écrit, dans Exil et souveraineté (La Fabrique, 2007) que « c’est ici que la négation de la réalité dans la conscience israélienne atteint son apogée ». Mais elle est aussi, comme il le montre, négation de la mémoire et du vécu des Palestiniens.

Elias Khoury

Elle est imposition du silence écrit Elias Khoury. « Il ne s’agit pas seulement du crime de l’expulsion des Palestiniens hors de leur terre, parce qu’un plus grand crime a été commis après : celui d’imposer le silence au peuple entier ». À Lod, dit l’un des personnages, « la parole était finie ». Ou encore « Je ne peux décrire la vie du ghetto par un autre terme que celui de « chuchotement du silence » ». L’énigme, ici, est l’extrême difficulté, voire l’impossibilité pour les victimes de rompre le silence ou peut-être de se faire entendre

C’est ici que la construction, apparemment étrange, du livre prend tout son sens. Il débute, en effet, par un « projet de roman », Le coffre de l’amour, qui raconte l’histoire du poète Waddah al-Yaman qui, enfermé dans le coffre où il se cachait avant de retrouver la reine, sa bien-aimée, choisit de se taire et de mourir noyé « enseveli dans le silence » quand le roi, pris de soupçons voulut éprouver son épouse en faisant jeter le coffre dans un puits. À cette histoire d’amour mythique se mêle le souvenir de l’amour perdu de Dalia. C’est à la suite de cet échec amoureux qu’Adam a choisi de partir vivre aux États-Unis

Car dans ce livre difficile et bouleversant, d’une beauté rare, il ne faut chercher aucune linéarité. Les temps se mélangent, se répondent les uns aux autres. L’odeur du camp de Chatila en 1982 fait revenir l’odeur de Lod, tout comme Lod fait écho à Varsovie. Les rêves, les souvenirs, les réflexions, les références s’entrecroisent. Les personnages fictifs en côtoient d’autres qui sont bien réels. Bien plus que le récit, parfois douloureux jusqu’à l’insupportable, d’un épisode de la Nakba et de ses conséquences, on peut y voir comme l’annonce, l’annonciation, d’une littérature à venir. « La littérature est arrivée pour fournir une nouvelle langue à la victime, c’est à dire pour annoncer la littérature du silence, pour nous emmener avec Mahmoud Darwich dans la direction du vent. »