Les dernières années d’écriture de Stevenson, qui a toujours été un travailleur acharné malgré ou à cause de la tuberculose larvée qui s’efforçait de l’en empêcher depuis l’adolescence, sont marquées par une frénésie productrice extraordinaire.

Robert-Louis Stevenson, Veillées des îles. Derniers romans. Œuvres III. Édition publiée sous la direction de Charles Ballarin et Marc Porée, avec la collaboration de Laurent Bury, Mathieu Duplay et Marie-Anne de Kisch. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1 243 p., 62 € jusqu’au 21/12/2018, 68 € ensuite

Extraordinaire par l’abondance des projets qui semblent s’enchaîner éperdument, ou plutôt se chasser les uns les autres dans un étourdissant carambolage de boules de billard, au moment même où l’écrivain voyageur, à la poursuite d’une guérison impossible, se fixe enfin à Apia, île d’Upolu, capitale de l’archipel anglo-germano-américain des Samoa.

Il a acheté dans ce bout du monde, en octobre 1890, le vaste domaine de Vaïlima où le cherchera en vain l’un de ses admirateurs français, le symboliste Marcel Schwob, arrivé trop tard sur les lieux. Cet achat ne sédentarise pas pourtant le vagabond, qui continue à courir le Pacifique et que l’on croise en 1893 en Nouvelle-Zélande puis à Hawaï, presque toujours en compagnie de son épouse américaine, Fanny. Seules 1892 et 1894 sont des années de « repos » à Vaïlima.

Stevenson y joue un peu au gentleman farmer, régnant sur une large maisonnée peuplée de parents (sa mère, son beau-fils Lloyd, sa belle-fille Isobel, dite Belle – car elle l’était et Stevenson nullement insensible à son charme –, son cousin Graham Balfour), une domesticité « canaque » importante et nombre d’amis, de relations, tout un petit univers à sa dévotion qui le nomme de son nom indigène Tusitala, « le raconteur d’histoires ».

Là, entre crises aiguës d’hémorragies et interventions politiques véhémentes – car il s’est fait le champion des autochtones contre les colonisateurs qui finiront par se substituer à la royauté locale en l’abolissant –, il écrit interminablement, dicte parfois à Isobel quand la fatigue l’y oblige, magnifique souverain d’un royaume spirituel par la seule grâce du verbe.

Cette période, malgré soucis domestiques et politiques, est donc féconde du point de vue de la production littéraire et, quand Stevenson meurt d’un AVC foudroyant le 3 décembre 1894, il laisse inachevés deux gros manuscrits ultimes sur des thèmes écossais, Saint-Yves ou les aventures d’un prisonnier français en Angleterre et Hermiston ou le Juge pendeur, l’un et l’autre assez avancés pour que le premier puisse être achevé par Arthur Quiller-Couch et le second, incomplet mais plus ambitieux, publié moins de deux ans plus tard simultanément à Londres et à New York.

Thèmes écossais, qu’est-ce à dire ? Eh bien ! que non seulement l’œuvre imaginée et rédigée par l’un des plus francophones (et francophiles) des écrivains britanniques aux antipodes est abondante mais surtout qu’elle est d’une étonnante diversité et pour l’essentiel au moins double. Par un phénomène qui annonce Gauguin consacrant à Tahiti, en 1903, ses ultimes forces d’artiste à peindre une église bretonne sous la neige, Stevenson a été hanté, aux Samoa, par les légendes et l’histoire tragique de sa chère patrie d’Écosse, au point, par exemple, d’élaborer là-bas, sous le titre de Catriona, la suite et fin des tribulations de David Balfour, une sorte d’alter ego adolescent, un peu ingénu mais chevaleresque, dont il avait raconté les débuts dans Enlevé !, publié « au pays » en 1888, l’année même où il s’embarquait vers la Polynésie pour un exil qui serait définitif.

Le roi Kalakaua d’Hawaï et Robert Louis Stevenson, en 1889

Ce volume de la Pléiade est donc placé sous le signe d’une inspiration jumelle, a priori contradictoire. Il contient d’une part des œuvres mélodramatiques pleines de péripéties et de rebondissements, qui manifestent à l’évidence d’abord un goût de conter, de s’enchanter soi-même de contes plus ou moins à dormir debout, dans une veine historico-romanesque proche de celle de Walter Scott, donc sérieusement documentée, mais bien plus capricante et teintée d’humour, plus conforme en somme à l’émulation d’Alexandre Dumas, une des plus constantes inspirations de Stevenson. Catriona est de cette joie communicative du conteur le représentant le plus réussi.

De l’autre côté, l’expérience d’une culture inconnue, païenne, magique, radicalement hétérogène et hétérodoxe, du moins en apparence, par rapport au fonds écossais d’enfance, si marqué au fer d’un protestantisme sévère accablé d’un sens étouffant du péché, a littéralement fasciné un écrivain d’une intelligence et d’une aptitude critique si peu communes. On ne peut dire du tout que la révélation polynésienne ait déniaisé Stevenson – au sens où elle a bouleversé par exemple Gauguin et Segalen. Son tempérament rétif à l’autorité et au dogme, son agnosticisme datent d’Édimbourg. Mais il s’est vraiment pris de passion pour les habitants des îles, a fait effort pour les comprendre et y a réussi.

Tous, tant qu’ils sont, « canaques » aux mille dialectes derrière lesquels se lit, pour une oreille attentive, une indéniable unité linguistique, Haoles (c’est-à-dire Blancs) de toutes origines ethniques et de toute trempe humaine, depuis le commerçant honnête et inculte de La plage de Falesa jusqu’au trio de crapules de divers degrés du Creux de la vague, tous il les a étudiés à fond et, pour certains, aimés. Certes, sa sympathie va très clairement aux autochtones, mais il ne tombe jamais dans le mythe du bon sauvage, et sait que l’un de ses fiers et beaux matelots indigènes de la goélette Farallone (Le creux de la vague) n’en est pas moins sans doute anthropophage.

Robert-Louis Stevenson, photographié par Henry Walter Barnett (1893)

Y a-t-il absolue coupure entre le monde primitif des Highlands de l’Écosse profonde et celui des Polynésiens ? En fait non et – ce n’est pas une des surprises les moins saisissantes des deux catégories de textes écrits les uns en souvenir de l’Écosse en partie rêvée, les autres à travers l’observation quasi ethnologique des habitants des Samoa – Stevenson paraît souvent établir une sorte de pont culturel et politique entre les rudes populations de son pays natal et les Polynésiens qu’il découvre, ce qui témoigne d’abord de ses convictions humanistes sur l’unité de l’espèce humaine et la relativité des mœurs et des coutumes.

Mais surtout il repère en Polynésie à la fois un paganisme magique lui rappelant l’atmosphère fantastique qui en Écosse agissait sourdement sur les esprits et les cœurs , à peine contenue par l’épaisse et lourde chape du puritanisme chrétien, et une situation objective d’oppression parente aussi de celle des paysans de ses landes colonisées, sujets et presque esclaves de leurs maîtres anglais haïs.

La loyauté, la bravoure, mais aussi l’emportement irréfléchi de tant de personnages hauts en couleur, forts en gueule et d’une rocambolesque témérité qui parcourent les bruyères et les marais tourbeux d’Écosse, vivent à la dure, se perdent dans d’inextricables querelles de clans au fil de ces romans de folles aventures que sont Catriona, Saint-Yves, Hermiston, on les retrouve chez les têtes brûlées des îles, qu’il s’agisse de canaques fils de rois humiliés ou de marins échoués venus des quatre coins du monde faire fortune dans le trafic du coprah, ou plus fréquemment y crever d’alcool, de drogues comme le kava, une mixture de racines (à vrai dire assez vomitive, toujours bue en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu), de luxure et de rêves.

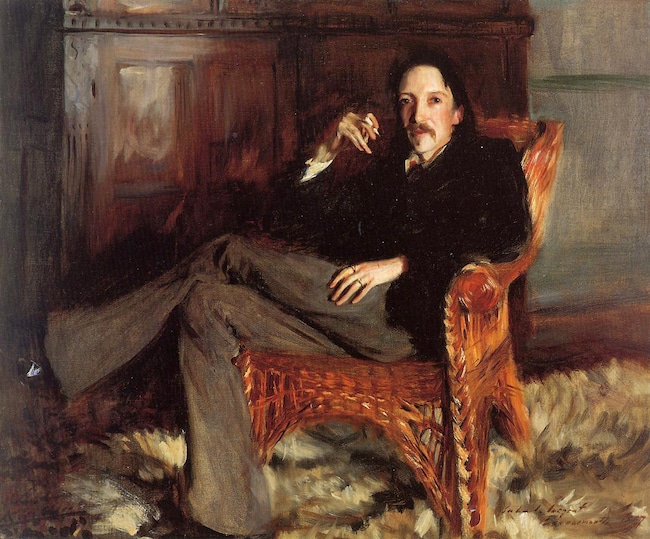

Robert-Louis Stevenson par John Singer Sargent (1887)

Cette proximité frappante entre les deux veines conjointes de l’exilé volontaire Stevenson n’interdit pas les préférences du lecteur. La mienne va sans conteste aux récits locaux, plus courts que les charmantes – mais un peu vaines – fantaisies écossaises. C’est d’ailleurs toujours, depuis Jekyll et Hyde, dans l’histoire brève, qui tend irrésistiblement vers le conte volontiers moral, que Stevenson excelle. La perle de ce livre, parfaitement sertie dans une armature romanesque simple et solide, d’une merveilleuse virtuosité verbale, à la fois œuvre de fiction aussi palpitante que L’île au trésor et étude fouillée de la condition sociale dans le contexte colonial, La plage de Falesa, déborde d’une empathie pour son héros blanc qui lutte contre un bandit également venu d’ailleurs, au milieu de canaques pris entre tabous ancestraux et sermons intéressés des missionnaires.

On rencontre à Falesa un de ces hommes de Bibles, à la fois touchant et stupide, tandis qu’une inoubliable vahiné, à la fois érotique et noble, y rend manifeste que le pudique Stevenson était hautement capable de créer une femme « de couleur » intelligente et intrépide, supérieure à l’époux amoureux mais fruste qui avait cru, un temps, la dominer.

Les deux autres textes courts réunis dans Veillées des îles sont également délectables, en particulier L’île aux voix, plongée vertigineuse dans la légende et la sorcellerie ambiantes. Et se recommande même à l’attention, en dépit de son caractère appuyé de parabole christique, la tragique et longue histoire des trois paumés du Creux de la vague, que l’auteur écrivit en collaboration avec Lloyd Osborne, son beau-fils, et qu’il n’acheva qu’avec peine, dégoûté par la noirceur de ses trimards occidentaux, que rabaissent encore quelques figures d’autochtones sains de corps et d’esprit.

Mais je m’en voudrais de passer sous silence une des plus précieuses découvertes de ce livre, les vingt Fables qui le terminent. Stevenson pratiqua, semble-t-il, toute sa vie ce genre entre tous périlleux qui convient si bien à son esthétique formelle exigeante de disciple de Mallarmé. Publiées à titre posthume, de sujets variés, tantôt du terroir tantôt des îles, ces minces réussites brillent comme autant de bijoux dans l’ombre. L’amateur de Stevenson les hissera sur la plus haute marche de sa dilection, tout près de The Merry Men, et en remerciera l’aède ou le barde qui savait si bien raconter.