L’Équateur est le nom d’un pays, réel, et d’une ligne, imaginaire, séparant le Nord du Sud. Edwin Madrid a écrit Au Sud de l’équateur, un recueil de poèmes, lors de voyages à Paris, en Suisse, au Nicaragua ou à Neuquén en Argentine, mais aussi à Saint-Nazaire. Il y est question de lieux, d’êtres, d’instants, dans une poésie proche de la prose et de la conversation, pour reprendre les mots du jury l’ayant couronné, en Équateur. Edwin Madrid était en résidence en 2010 dans le « building » de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET) qu’anime le romancier Patrick Deville. Nous avons rencontré le poète dans ce même lieu en novembre dernier, lors de la quatorzième édition de MEETING – ensemble de rencontres sur le thème de « L’aventure géographique ».

Edwin Madrid, Au Sud de l’équateur/Al Sur del Ecuador. Trad. de l’espagnol par Françoise Garnier. MEET, coll. « Les bilingues », 200 p., 15 €

Il est question dans Au Sud de l’équateur de lieux, d’êtres, d’instants, dans une poésie proche de la prose et de la conversation, pour reprendre les mots du jury l’ayant couronné, en Équateur. Edwin Madrid était en résidence en 2010 dans le « building » de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET) qu’anime le romancier Patrick Deville. Nous avons rencontré le poète dans ce même lieu en novembre dernier, lors de la quatorzième édition de MEETING – ensemble de rencontres sur le thème de « L’aventure géographique ».

Edwin Madrid

Le premier poème du recueil, « Question », évoque le trouble ou le malaise qu’on éprouve en arrivant dans un lieu nouveau, loin de sa terre natale. Je vous cite : « Moi, errant sans but ni langue, accroché à mes rêves. » Pourtant, vos poèmes parlent du voyage, de ces routes nombreuses que vous prenez. Qu’est-ce que cette aventure géographique ?

Quand j’ai donné ce titre au recueil, je me suis rendu compte que je parlais de divers lieux. Ce qui traverse les poèmes est un sentiment de déracinement, de liberté, de découverte. En revenant sur mes poèmes, j’y sens plutôt une géographie intérieure. Même s’ils prennent la forme de pays réels (Suisse, Mexique…), ce sont en fait des géographies intimes.

Vous écrivez à la première personne et mêlez l’intime et l’universel. Ainsi dans « L’immigré ». Quelle est la place ou le rôle du poète dans un monde comme le nôtre ?

Je crois que la poésie est essentiellement écrite à la première personne. Mais ce « je » ne coïncide pas avec l’auteur. C’est un « je » général, universel. Pour le « je » de « L’immigré », il faut se figurer ce regard sur le monde quand on a laissé son pays derrière soi. Ce qui n’a rien de facile. L’idée de la réussite se heurte au réel, plus catégorique, plus violent. S’insinue aussi l’idée que le retour ne sera pas aussi heureux que prévu. Ce poème envisage le conflit intérieur de la personne qui a quitté son pays. Le plus terrible est de se sentir immigré dans sa propre tête et à travers ce que l’on ressent, ce qu’on éprouve. Le rôle du poète ? J’ai à l’esprit la fameuse question de Hölderlin : « À quoi bon des poètes en temps de détresse ? ». Elle reste d’actualité. La poésie est le seul art qui nous rende sensible à l’humanité du monde.

Si le titre n’avait pas été employé par un certain Paul Éluard, on pourrait intituler votre recueil « L’amour, la poésie », tant vous y célébrez les femmes, leur présence.

« No se puede vivir sin amar »… Vous vous rappelez la phrase dans Au-dessous du volcan. On ne peut pas vivre sans aimer. Il faut donc rendre hommage à ses amours qui peuvent être divers : une femme, un paysage, une attitude, un geste, un plat… Voilà des choses qui doivent nous rendre reconnaissants. Il ne faut pas perdre de vue ces petits détails qui rendent le monde meilleur.

L’autre présence qui traverse vos textes est celle des poètes. Vous unissez ainsi Celan et Sheyla Bravo, vous évoquez Ruben Dario, Marosa di Giorgio disant ses poèmes lors d’un festival à Medellín, Lorca, César Vallejo… d’autres encore. Quelle place occupent ces poètes dans votre œuvre ? Comment vous accompagnent-ils ?

Ils ont une présence importante dans mes poèmes comme dans ma vie. Ainsi, César Vallejo retrouve et porte sur le monde le regard des indigènes. Prenons le poème intitulé « Le costume que j’ai porté demain ». Il se défend de faire une erreur de langue : par la liberté qu’il prend, il essaie d’exprimer ce rapport au monde propre aux Indiens quechuas. Quand j’évoque Celan, sur le pont Mirabeau, cette façon de s’abandonner dans le fleuve, je ne veux pas insister sur l’acte de renoncement à la vie, mais plutôt montrer ce que ce suicide ajoute à la beauté du monde et à ma réflexion sur la condition humaine. Songeons aussi à ce que disait Borges, à savoir que tout le monde écrit le même livre, chacun avec ses propres mots. La présence récurrente des poètes témoigne de ma volonté de m’inscrire dans cette entreprise, en nommant le monde dans chacun de mes poèmes.

Vous variez les formes, parfois traditionnelles dans des poèmes que l’on pourrait qualifier de lyriques, parfois semblables à des stèles, ou d’un seul bloc, unissant en un même paragraphe deux points de vue…

Je ne choisis pas la forme : c’est elle qui me choisit. Pour l’exemple du poème sur Lorca, la forme de la pierre s’est imposée, même si le poème traite de l’absence de pierre tombale. La forme du poème entre en résonance avec son sens. Il est donc nécessaire de retrouver cet espace physique de la pierre qu’exige le corps du poète. Cela vaut aussi pour le poème intitulé « Le bar et les garces » : c’est un exercice autour des regards. L’un est au présent, l’autre au futur. La rencontre donne son sens au poème : ces deux regards opposés n’en font plus qu’un.

Je travaille la distorsion du son. À travers cela, et notamment dans la fin des poèmes, je veux sortir le lecteur de son confort, le confronter à quelque chose de plus violent, à une énergie plus grinçante. C’est une sorte d’emballement du poème : les mots se bousculent, créent un bruit, s’éloignent du sens premier pour susciter d’autres significations.

Ce recueil, on l’a dit, mêle le moi et le monde. Vous conversez avec les lieux et les êtres, mais aussi avec vous-même. Que vous apprend le travail de la poésie sur votre identité ?

Chaque fois que j’écris « Edwin Madrid », je dois procéder à un dédoublement, pour devenir l’autre. C’est seulement quand je suis l’autre que je peux écrire en toute confiance. Dans ce livre, je visite divers lieux et veux en donner une version personnelle, surtout pas touristique. Mais aussi et surtout exprimer qui j’ai été en ces lieux et qui je suis au moment où j’écris. Ainsi, dans « Chant perdu du vieux Ezra », je me sers des vers de Pound découvrant la beauté des femmes de Paris – chose en soi banale – pour dire la commotion intime, lors de ma première rencontre avec Paris et la culture française. J’en ai éprouvé un bonheur intense.

Et si l’on revenait au point de départ, Quito ? Qu’est-ce que la terre natale ?

Dans le voyage, le but n’est pas important. Le plus important est le trajet pendant lequel de nombreuses choses surgissent, inattendues, qui en font tout le charme. Dans ce livre, il y a des allers et retours vers la mémoire, le souvenir. Les souvenirs familiers prennent un relief particulier ; je voyage avec mon enfance, mon bagage, mes fantasmes. Je n’aurais jamais pu écrire ce livre plus tôt, plus jeune. Revenir sur la mère, l’enfance, le quartier, c’est revenir sur ce qui m’importe maintenant.

Je ne résiste pas à l’envie de vous interroger sur le poème « Du quartier juif ». Vous y rêvez sur le nom de famille de « Madrid ».

Ce poème est une fiction ; j’y crée un personnage. La fiction essaie de dire d’où je viens. La question n’est pas propre aux écrivains. Qui suis-je ? Qu’est-ce que je fais ici ? La voix poétique me permet de le dire. Elle vaut pour le moment, mais s’exprime alors avec la plus grande honnêteté, la plus grande intensité, dans une forme d’abandon total. C’est ce qui différencie la poésie des autres genres.

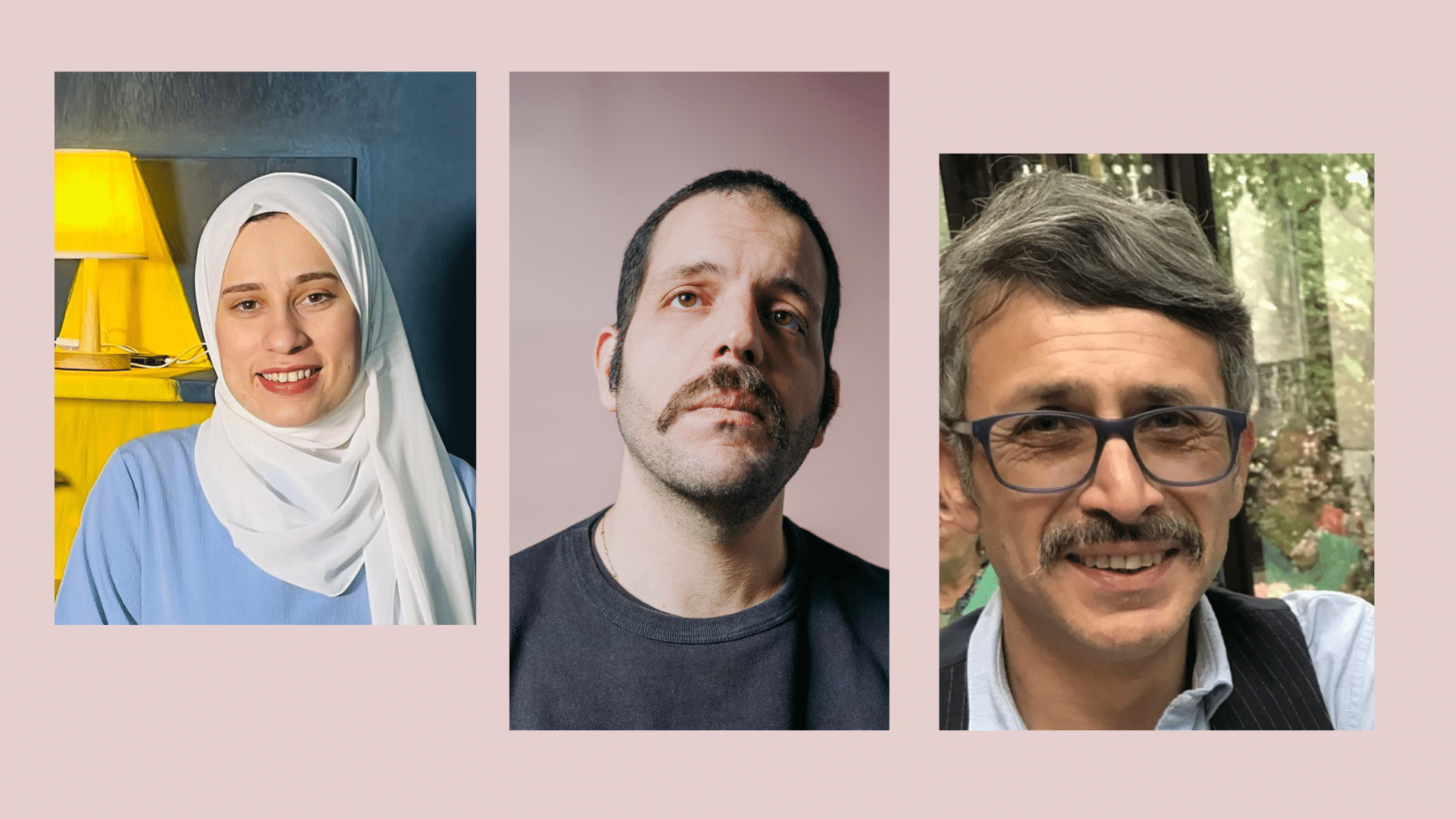

Saint-Nazaire © Jean-Luc Bertini

Question

Comment sous l’odeur du ciel ne pas fondre

dans l’immensité d’une soirée malade.

Journée incrustée dans la rétine du migrant,

les viscères du cœur chavirent le soleil

et lui tordent l’estomac incapable d’accueillir

des temps nouveaux. Moi, errant sans but

ni langue, accroché à mes rêves.

Pregunta

Como no escurrirse bajo el olor del cielo

en la immensidad de una tarde enferma.

Dia atravesado en la retina del migrante,

las tripas del corazon revuelven el sol

y quiebran su estomago inepto para recibir

tiempos distintos. Yo caminando sin rumbo

ni lengua, agarrado de los suenos.

Propos recueillis par Norbert Czarny (traduction : Françoise Garnier)