Poésie du monde : Gérard Noiret part en voyage sur les traces de poètes du monde, du Mexique à la Russie en passant par la Serbie, l’Allemagne et l’Espagne. 2ème épisode : Berlin avec Michael Speier, qui donne EaN un texte inédit traduit par Jean Portante et trois poèmes traduits par Jean Portante et Aurélie Maurin.

Michael Speier, né en 1950, vit à Berlin, où il est auteur, traducteur et essayiste. Il a publié jusqu’ici neuf titres de poésie, dont, récemment‚ Haupt Stadt Studio, plusieurs anthologies, ainsi que des traductions de poètes contemporains francais, anglophones et italiens. Il a enseigné auprès de diverses universités allemandes et américaines, et est, depuis 1997, Adjunct Professor à l’université de Cincinnati (Ohio). Michel Speier est le fondateur et l’éditeur de la revue Park et du Paul-Celan-Jahrbuch. Il est correspondant de la revue PO&SIE, dirigée par Michel Deguy. Son œuvre littéraire a été couronnée par le prix Schiller de la Fondation Schiller de Weimar et le prix de littérature de la A+A Kulturstiftung de Cologne.

Un texte et trois poèmes de Michael Speier

Qu’est-ce qui fait que Berlin bascule de nouveau ces jours-ci, et se remet en route pour un tour sur le manège de l’histoire de la ville, nul ne saurait le dire. On prévoit un redoutable ciel gris berlinois, dans lequel un nouvel aéroport, un opéra restauré et la reconstruction d’un vieux château passent comme des chevaux de bois légèrement abîmés. Les investisseurs font la queue, tout comme les partouzards du monde entier, et personne n’arrive à expliquer sur quoi repose ce rabattage publicitaire autour de Berlin. Ça aurait à voir avec l’avenir, dit-on – je veux bien… Je vis depuis plus d’un demi-siècle dans cette ville, mon avenir sera plus court que mon passé, et j’aime tout le temps partir ailleurs (Paris, New York, Belgrade…). Peut-être n’est-ce que de cette douce distance que j’ai pu, au fil des années, publier quatre livres sur Berlin – mais jamais un roman.

Ce roman, le nouveau roman de Berlin qu’on attendait désespérément depuis 1989, le roman de l’après Alexanderplatz, c’est le poète Gerhard Falkner (né en 1951) qui vient de le produire. Les villes, il faudrait les décrire comme le souvenir d’une pensée ou d’un sentiment, a écrit le romancier hongrois Sandor Maraí. Parmi les meilleurs portraits de celle dans laquelle j’ai grandi et où j’ai passé la majeure partie de ma vie, le roman somme de quatre cents pages Apollokalypse de Gerhard Falkner (Berlin Verlag, 2016) a une place de choix. C’est un roman sur Berlin comme on n’en a plus écrit depuis Döblin. La grande différence, par rapport à ce dernier, est qu’il ne raconte pas d’une manière contemporaine, mais plutôt rétrospectivement, portant son regard sur les sauvages années 1980 et 1990, et donc sur le tournant le plus important de l’histoire récente de Berlin, englobant la chute du Mur – le moment où les deux moitiés de Berlin se sont ouvertes comme les coquilles d’une huître : « Le mur venait de tomber. Berlin se manifestait comme un coquillage ouvert gisant sur le lisse bac à sable brandebourgeois envoûté par le miracle, fixant, incrédule avec ses lacs étonnés, le ciel. La périphérie molluscoïde reluisait humide à travers les murs gris et brisés. Au-dessus, dans la même couleur, cette moquette opaque et étalée sans doute pour l’éternité du ciel berlinois. » La langue de Falkner est repue de métaphores et d’autoréflexion – et rien qu’en cela elle est un règlement de comptes avec le style relâché du dernier tiers du XXe siècle. Le roman de Falkner est en outre d’ores et déjà fameux pour ses nombreux passages érotiques, qui ont l’air authentiques sans jamais choquer, écrits dans un style où sous l’asphalte de la prose on entend bruisser le courant de la poésie. Et rien que pour cela, il est mon favori parmi les livres de la rentrée.

Si Apollokalypse est à la recherche du temps perdu et du je perdu, l’anthologie de poésie Nachtbus nach Mitte (« Bus de nuit vers Mitte »), qui vient de paraitre au Verlag für Berlin-Brandenburg, se catapulte en plein dans le présent, là où il est le plus présent : dans la zone d’histoire et de jeu de l’arrondissement « Mitte ». Le poète Martin Jankowski, a participé à l’édition de ce volume berlinois que je trouve très varié et le plus actuel, et dans lequel on retrouve essentiellement de jeunes auteurs. Dans un de ses propres poèmes il constate cependant amèrement : « la ville est aimable, mais il lui manque le centre /…/ ici à Berlin on ne fait qu’en rêver ».

On reparle ces derniers temps beaucoup de Berlin en tant que capitale littéraire. Et donc il est également question de littérature de capitale. On devrait cependant commencer par se demander ce que c’est qu’une capitale littéraire et une littérature de capitale. La littérature a-t-elle une capitale ? Peut-elle être liée à un endroit ? La réunion des deux moitiés de Berlin a d’abord eu pour conséquence que le nombre des auteurs a doublé. Mais la ville littéraire s’est en outre internationalisée, beaucoup d’auteurs d’autres pays ayant trouvé le chemin de Berlin. De la journaliste et écrivaine suisse Zora del Buono, j’ai récemment lu le court roman Hinter Büschen an eine Hauswand gelehnt (« Derrière les buissons appuyé à une paroi »), paru au Beck Verlag. C’est un roman dit « de campus », se déroulant dans une université américaine, et relatant la liaison intime, et bien entendu interdite, d’une enseignante avec un étudiant de trente ans son cadet. À la différence de Falkner, on ne trouvera ici que peu d’intime, mais la ligne tremblante de cet amour entre satisfaction et chagrin de cœur de l’amoureuse plus âgée est touchante. L’histoire gagne en intérêt à travers sa dimension politique, car il est question également de la NSA et des révélations de Snowden, dans lesquelles le jeune homme est impliqué. Pour moi, le charme de la lecture consistait également dans le fait qu’il s’agit certes d’un côté d’une narration fictionnelle, mais que j’ai pu assister moi aussi de près, en tant que professeur invité dans cette même université, à un événement similaire impliquant l’intime et un contexte extérieur plus ample.

La traduction apporte de nouvelles façons de voir dans notre langue et notre littérature. Monika Rinck, sans doute la poétesse allemande contemporaine la plus importante, présente des transpositions du suédois de l’auteur Magnus William-Olsson, qui m’était inconnu jusqu’à présent (Rough Books, 2016), Christian Filips traduit des poèmes – Lieder vom Pferd (« Chansons du cheval ») – de la jeune poétesse néerlandaise Els Mors (Brueterich Press, 2016). Moi-même je travaille en ce moment avec une amie à la traduction d’un recueil français de Jean Portante. En outre, je traduis, avec l’aide d’un interprète, un choix de poètes serbes qui seront présentés dans le numéro de décembre de ma revue, Park. Leurs textes sont éparpillés sur mon bureau. De là, je peux voir la Spree, à travers la fenêtre, la rivière principale de Berlin, qui a du mal à s’écouler, parce qu’elle est fortement réglementée. L’automne, les feuilles n’y sont entraînées que millimètre par millimètre sur la surface de l’eau, pas sûr qu’elles avancent. Berlin est un point dans l’univers, un lieu (pour citer une phrase de Maurice Blanchot à propos de Berlin) « où tous ceux qui y habitent ne font, parce qu’ils y habitent, pas seulement l’expérience d’un lieu d’habitation, mais également de l’absence de ce lieu ».

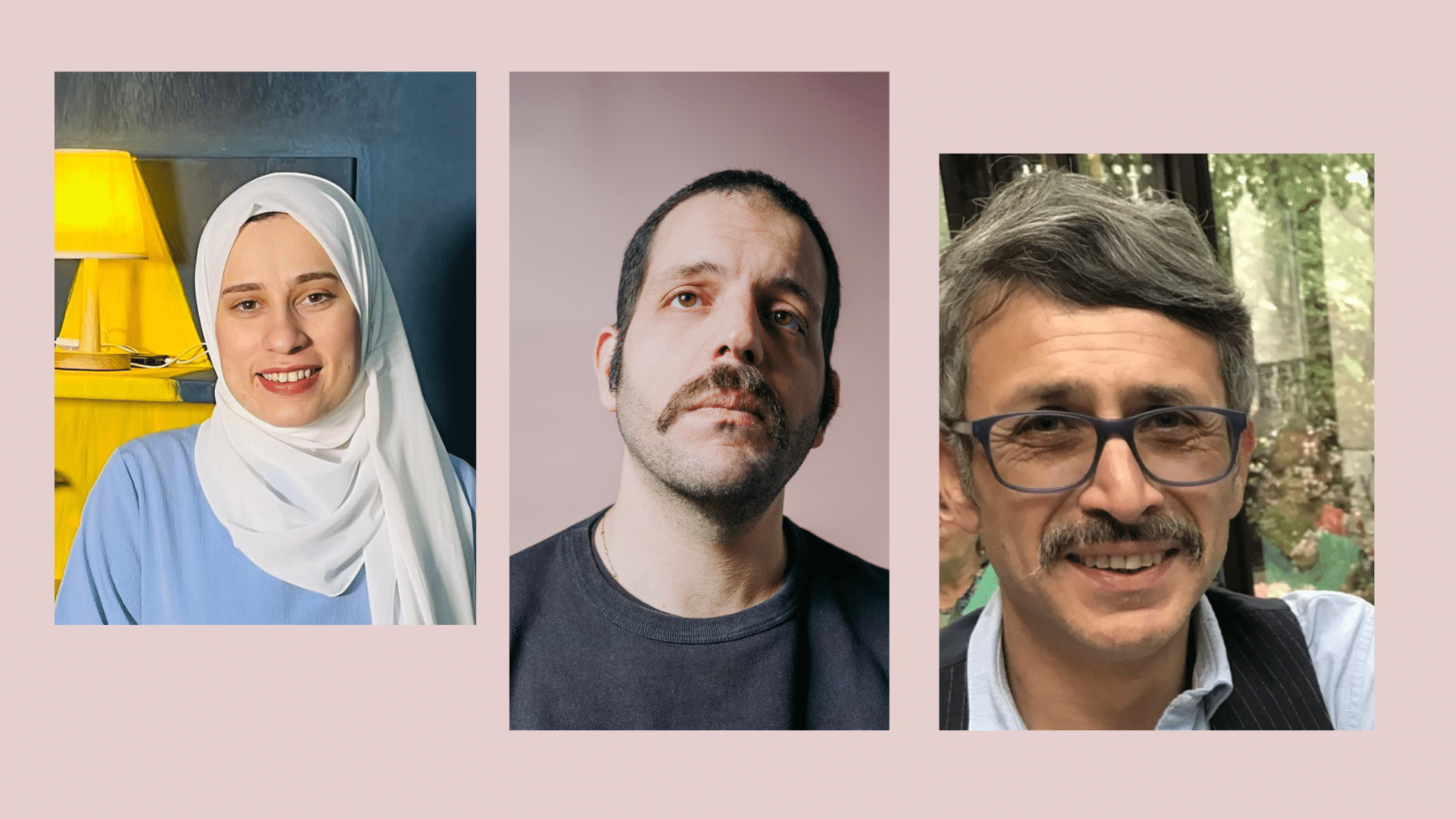

Michael Speier

Traduit de l’allemand par Jean Portante

Poèmes inédits de Michael Speier

L’EMBARQUEMENT POUR CYTHÈRE

un bienfaiteur

un seul pour cet immense été

au terme duquel nous voici

regardant la mer

intranquille se clairsemer de rides

pas même contrariés par un ciel couvert

(dans le sens de « brouillé »)

nous vivons dans des espaces de paysages

totalement éclairés le maquis capitonne les versants

pelouse fraîche coupe mode

brins retirés à la pince à sucre

va savoir ce que tu veux mettre en relief

quand les terrasses passent sous

la constellation de la feuille de trèfle

et notre vie serait la vie qu’on se projette

l’un dit human flourishing

un autre oxytocin d’autres encore

écoutent de la musique allongés sur des canapés

chantent livres dispersés papiers

quelqu’un boit du vin

bientôt déjà il nous faudra voyager

munis des bribes d’italien que l’on

nous jette (à nous les chiens hyperboréens)

alors que sur la table de la parole

les cuillères argentées reposent

Traduction : Aurélie Maurin

NUAGES

Sûr que c’est ça le siècle des nuages?

si énigmatiques leurs surfaces

comme leurs tactiqueries contre les forces centrifuges

lâche alternance de temps et de possibilité

tu les vois depuis les bidonvilles

de l’economy class dans des trains qui passent

ou de la president’s lounge avec ses douches

et ses boissons gratuites, tu imagines des nuages

– à peine formés, déjà disparus –

dans lesquels tu baignes ta dépression

quand les ciels ferment, des nuages

en forme de poires ou mis en scène

comme des murs, fractals ou de bonne humeur

pas fixés sur la fixation balance

volatile entre pulvérisation

et recentrage (comme le moi) comme des fichiers

qu’on ne peut pas rétablir

comme le temps entre copy & past

Traduction : Jean Portante

JOGGING AU PARC VONDEL

peinture fine : matin de janvier avec bruine

aquariums les chaussures, brisures de lumière, filles à vélo

qui fleurissent (est-ce à cela que ressemblent les filles de vermeer?), un jaune

dû au 17e siècle, tonalité verte spéciale déterminant

les parties principales, et le bleu outremer si cher

extrait du lapis-lazuli, son utilisation luxurieuse, et il y avait encore

l’écharpe un tantinet maladroite, son entrée

dans ma vente aux enchères personnelle de vieux maîtres est restée

sans être adjugée, transparents les arbres entièrement effeuillés

Traduction : Jean Portante

Dossier coordonné par Gérard Noiret