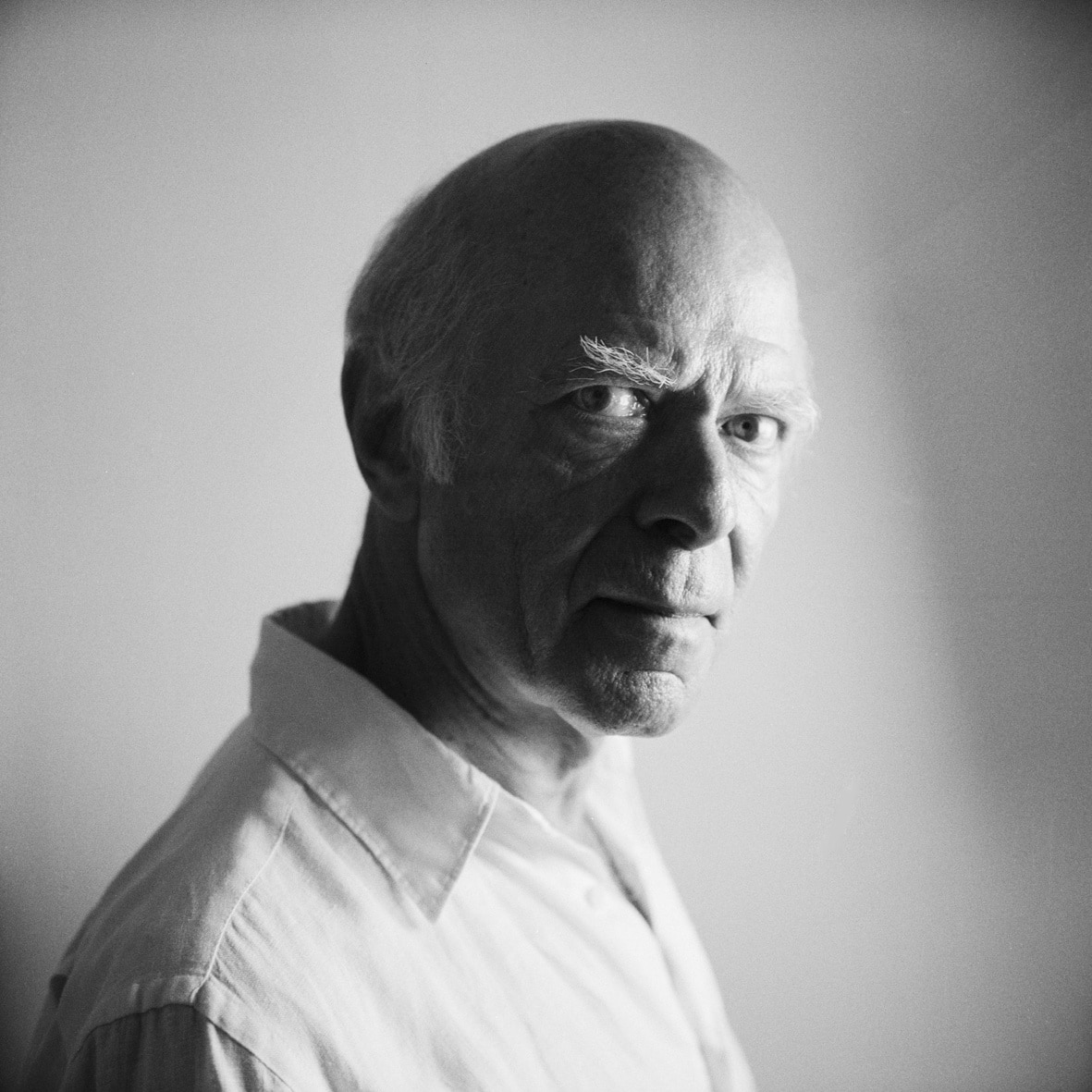

Le premier roman de Timothée Zourabichvili est une révélation qui allie une maîtrise narrative et une force d’impact émotionnelle parfaitement remarquables. Plomb raconte quelque chose qui semble indicible et démontre que la littérature peut trouver des formes pour tout exprimer. Un texte bref, puissant, abrasif, rare.

Plomb est un livre qui a l’effet d’un uppercut. Il nous fait chanceler. Et il faut lutter contre la pression et chercher la force de faire balancier et de se rétablir. Il fait irruption dans la vie du lecteur. Il vient scinder quelque chose en nous. En bousculant la langue, en rompant son rythme, en déplaçant les points de vue, en prenant le contrepied de ce qui s’écrit habituellement, il défait une certitude de savoir ce qu’on lit. Il remet au centre une expérience de lecture qui trop souvent s’abolit dans un fatras sentimental. C’est un texte qui désoriente, rend le réel percutant, ordonne un malaise dans l’existence, donne à des silences des voix absentes et pourtant assourdissantes.

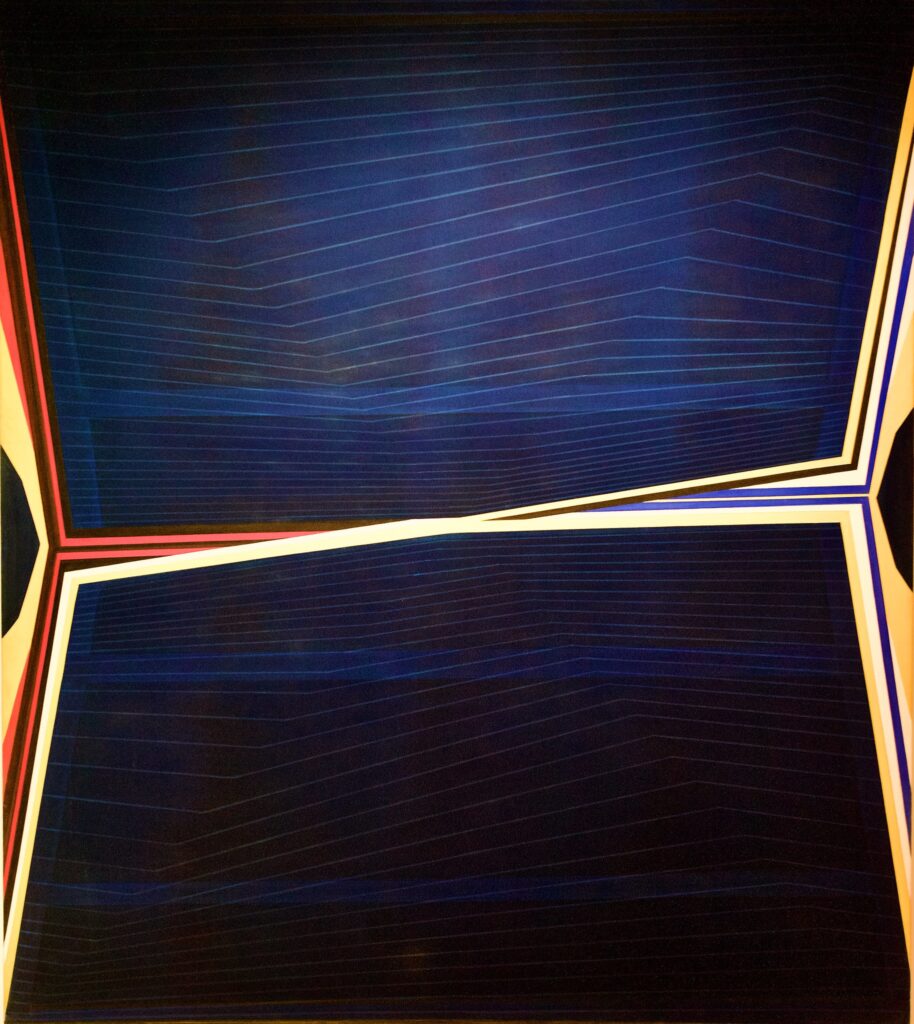

Paradoxalement, on y perçoit quelque chose de concret, une expérience charnelle saisie au plus près, et en même temps une sorte d’abstraction formelle très rigoureuse. C’est sensible, profond, vivant, et en même temps conceptuel, distancié, abstrait. Le lecteur fait à la fois l’expérience d’une extrême proximité et d’une farouche mise à distance. Et c’est pourquoi on lit ce livre comme avec une focale mal ajustée, en décalage permanent, avec une impression physique contradictoire, dans une sorte d’inconfort trouble.

Mais lorsqu’on a dit ça, qu’a-t-on dit d’un livre qui s’impose avec une évidence si nette ? Qu’il est remarquablement écrit, qu’on y perçoit une énergie, un style, une hantise d’être malaisante ? Qu’on y découvre une voix très différente de celles qui prennent souvent toute la place aujourd’hui ? On aura presque tout dit et presque rien. De quoi parle ce premier roman ? Pourquoi son écriture nous plonge dans un état d’inquiétude physique ? Pourquoi traiter ce qui ressemble à un fait divers de cette manière ? La prose en est-elle forte, presque boueuse, collante ou bien gelée, distanciée, implacable ? On aurait envie de dire les deux en permanence tant ce livre se construit comme un duel, travaillé par des voix qui se juxtaposent, se croisent, sans jamais coïncider, des voix qui expriment leur impossibilité, leur conflit et leur anéantissement. Plomb raconte des solitudes, mieux, nous les fait affronter vraiment, nous obligeant à entendre ce qui dépasse notre entendement moral, à donner une forme, par la littérature, à ce que nous ne pouvons accepter.

De là à dire que le livre de Timothée Zourabichvili relève d’un refoulement, il y a un pas que l’on franchirait presque. Car, revenons-y, de quoi parle le livre, que raconte ce bref roman qui nous dérange tant ? Quelque chose d’affreusement simple qui nous fait faire face à l’atroce réalité que quelque chose masque toujours et qu’on ne reconnaît généralement pas. C’est une situation, toute simple, presque banale, et qui gagne des proportions existentielles et morales. Un garçon et une fille, à peine sortis de l’adolescence, fragiles, mal assurés, qui se cherchent et s’éprouvent. Un lieu, une chambre un peu triste, un matelas dans un coin, un puzzle entamé et, dans un coin, un couffin avec un nourrisson. Ces deux-là se sont rencontrés, bêtement, simplement, comme plein de gens. Ils couchent ensemble – c’est leur première fois. Et neuf mois après, au début du récit, ils sont encombrés – chacun à sa manière – d’un enfant malvenu. Ils sont là, comme perdus, égarés, seuls ensemble. Chacun comme dévoré par lui-même, ses désirs, ses pulsions, ses regrets. Dressés dans un face-à-face taiseux inéluctable qu’ils entrevoient et ne peuvent éviter.

L’écrivain fait le choix d’une épure. On dirait presque qu’il configure son récit, le délimite, le cadre. Rien n’est précisé – ni date, ni localisation, ni descriptions précises. Et pourtant, tout dans le livre est aigu, implacable. Ces deux jeunes gens, désorientés, incapables de se situer autrement que dans la projection de leurs désirs ou de ce qui les trouble, ne peuvent vraiment communiquer. Ils sont présents dans une situation, effectifs, simplement. Pas de psychologie extérieure ou d’analyse. Juste des manifestations, une description des effets de l’existence sur chacun d’eux. Que faire de soi, de ses pulsions, de ce qu’on ne comprend pas ? Et cet excès de soi dont ils ne savent que faire, c’est l’enfant. Tels deux figures, ces deux personnages – lui et elle – semblent faire frotter leurs solitudes, comme si leurs existences se disjoignaient. L’écrivain ne raconte rien d’autre que le décalage de ce qu’ils éprouvent ou choisissent – dans le pur présent du récit – de faire ou de ne pas faire.

Plomb raconte ce choix impossible à faire. Comment sortir d’une situation qui contrevient aux désirs fondamentaux de personnages dépassés par eux-mêmes et par le réel qui s’impose à eux ? Et c’est là que s’affirment les choix esthétiques d’un jeune écrivain qui parvient à un degré de maîtrise narrative vraiment remarquable. Timothée Zourabichvili ne raconte pas ce qui arrive aux personnages, leurs troubles, leurs réalités. Il ne se met pas à leur place non plus, en imaginant de simples discours intérieurs. Non, il invente une forme de narration qui englobe les deux – une intériorité psychologique et une extériorité factuelle – et qui permet d’éprouver objectivement ce qui se passe. Les personnages – une seule section admet un « je » – sont décrits de l’extérieur en permanence, pris par un « il » et un « elle » qui les instaurent en figures agissantes. Et pourtant, en spéculant sur ce qu’ils se disent en eux-mêmes ou qu’il supposent devoir se dire ou qu’ils imaginent que l’autre se dit à lui-même, le récit pense l’intime par le dehors, interroge la psyché sans projection, questionnant qui parle en chacun de nous et pour se dire quoi.

C’est la grande réussite du texte que de parvenir à faire tenir ensemble ces deux discours hétérogènes sans jamais les juger l’un ou l’autre, mais en les concevant comme une combinaison. L’écrivain échappe ainsi à l’un des travers de l’époque qui consiste à tout évaluer ou raconter à l’aune d’une identification qui présiderait à tout récit. Comme si l’émotion démontrée ou le thème ou le témoignage constituaient la condition du récit aujourd’hui. Plomb propose une contre-esthétique fort bienvenue, comme s’il fallait résister à cet emportement affectif et imaginer d’autres manières de faire récit. Et c’est pourquoi ce roman propose une forme étrange de récit qui pourtant touche à des enjeux plus que contemporains – les rapports entre les sexes, les liens entre sexualité et violence, les dominations sexuées et sociales, l’enfance et la maturité, le crime… En confrontant deux perceptions, deux identités, deux possibles, le romancier ordonne une littérature morale – on y fait des choix et on y admet des responsabilités – qui ne fait pas qu’opposer mais qui trouve de minuscules points de conciliation qui échappent presque toujours.

Car ici, tout se joue dans l’écriture, dans un rythme qui impose une tension à la lecture. La prose est acéré, brusque, tendue à l’extrême. On y perçoit une violence sourde prête à surgir. Timothée Zourabichvili réussit à élaborer un récit qui fonctionne par séquences, comme des plans qui se suivent, se chevauchent ou se reprennent, se coupent ou font des ellipses, pour revenir toujours à un nœud dramatique : que faire de l’enfant ? Cette manière d’écrire qui fait se succéder des moments brefs et au contraire dilatés, qui joue du lexique et de l’apposition de tons différents, hormis son ingéniosité et son efficacité, propose une forme d’articulation des discours tout à fait neuve. Car on ne fait que passer d’un point de vue à un autre – de la perception de la jeune fille perdue qui se « sent deux avec le bébé dans son ventre », « veut de toute manière que tout ça n’existe pas », qui n’a « plus rien qui marche dans sa tête » et du garçon brutal qui se dit qu’il « va falloir se débarrasser de ce bout de vie absurde qui traine après lui comme un cheveu sur l’épaule, ce bout de vie qui ne veut plus rien dire pour lui dans le noir de la chambre » et que « cette histoire d’une nuit, ça appartient déjà à un autre monde » – mais on pense à partir des relations entre ses propositions disjointes.

Voilà l’invention du récit. Ce qui lui donne sa force et qui l’impose comme l’une des révélations évidentes de ces temps derniers. Une manière de raconter un plan, puis un autre, en faisant exister, dans un glissement, dans un flou, le basculement de l’un à l’autre. C’est par cette continuité que la littérature, la forme narrative, rend possible que le récit gagne sa puissance plastique et son efficacité intellectuelle. Ce qui est raconté ne tient que par le moyen – c’est-à-dire, en fait, le point de vue – qui conforme le récit. L’abstraction, la géométrie du récit, ne vient pas empêcher l’émotion, mais la détache de ses conditions ou des évidences trop faciles. Le récit se construit un peu à la manière dont Gus Van Sant procède par les mouvements de la caméra qui suit et passe d’un personnage à l’autre et brouille les rapports temporels dans Elephant. Et ce n’est pas étonnant, Timothée Zourabichvili étant aussi cinéaste, qu’on conçoive la grammaire de ce livre bref et tendu comme une construction de plans qui s’ajustent et dissonent.

Cette forme très originale, appuyée sur une acuité verbale remarquable, impose un écrivain qui refuse les facilités et ordonne un rapport radical au récit. Avec Plomb, il nous oblige à affronter lucidement la violence et le désarroi de personnages qui disparaissent dans leurs désirs débordants et irrationnels, qui luttent avec le rien qui les avale lentement. Le romancier touche à l’indicible, à ce qui ne s’admet pas. Il n’écrit pas cette histoire pour édifier ou émouvoir, mais pour éprouver la puissance réelle de la littérature, pour évaluer l’effet de la forme sur le réel. C’est un geste assez rare qui fait s’interroger sur la manière dont nous lisons, dont nous concevons, ensemble, le rôle de ce que nous lisons dans notre vie. Rare aussi, ce sentiment de découvrir un écrivain, une forme audacieuse, une revendication radicale de la performance du récit. C’est une invitation qu’il faut assurément reconnaître et saisir.