L’histoire de la Corée par Mirinae Lee est une succession d’épisodes frappants, réels et réinventés ; celle de la Russie stalinienne est complétée par Jean-Jacques Marie qui met en valeur des épisodes mal connus de l’histoire du goulag ; ou celle de la guerre d’Espagne par Célia Keren qui se demande à qui appartiennent les enfants pendant les guerres. Les petites histoires éclairent un bel éloge des sœurs par Nathalie Azoulai qui remue et déplace quelques préjugés familiaux ; ou bien l’écriture de Thierry Metz, poète jadis maçon, qui taille des mots pour sa bien-aimée.

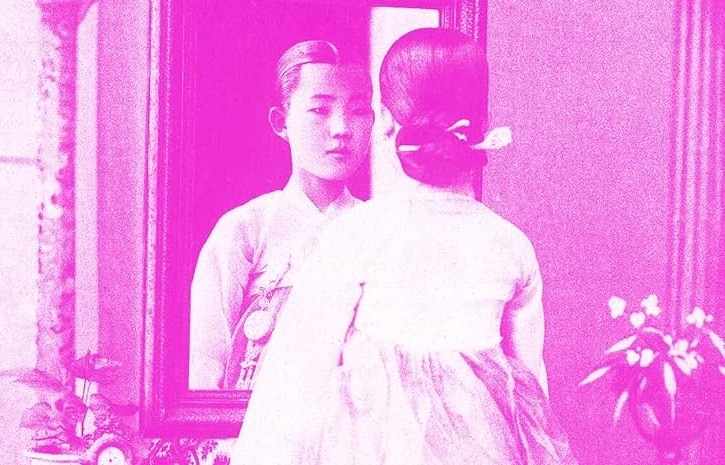

Dans le premier roman de Mirinae Lee, Madame Mook, une centenaire, assume le rôle de témoin des décennies terribles qu’a vécues la Corée, de l’occupation japonaise, puis américaine… jusqu’à aujourd’hui. Elle est aussi le symbole de l’endurance et de l’ingéniosité individuelles, tout en représentant, assez classiquement, l’inventivité salvatrice de l’art de la fiction.

En effet, Madame Mook n’est pas une observatrice impartiale mais une conteuse. Si dans son existence « sa langue est l’escroc […] qui lui a […] permis de s’en sortir une vie après l’autre », dans le récit qu’elle livre à présent, elle lui permet d’offrir au lecteur une vision d’épisodes frappants, réels et réinventés, de l’histoire coréenne. Dans chacun des chapitres du livre, dont elle n’est pas toujours la narratrice ni l’actrice principale, Mme Mook endosse en effet des identités qu’elle a, dès le prologue, énoncées : esclave, reine de l’évasion, meurtrière, terroriste, espionne, amante et mère. Enfant martyrisée par un père brutal, « femme de réconfort » (pour les Japonais comme les Américains), agent de renseignement… sont les rôles qui lui permettent de déplier l’éventail de malheurs qui sont autant les siens que ceux de son pays avant et après sa division en Corées du Nord et du Sud.

En remerciements finaux, l’auteur rend hommage à sa « défunte grand-tante… dont le parcours a inspiré le roman ». Peut-être est-ce elle aussi qui lui a inspiré le ton du livre qui, la plupart du temps non sentimental et légèrement sarcastique, met à distance le récit des atrocités de la guerre et de la tyrannie et brosse une esquisse marquante d’une Corée longtemps ravagée et aujourd’hui divisée. Claude Grimal

La réalité du goulag est aujourd’hui bien connue. Les principaux témoins ont été publiés dans toutes les langues, des études approfondies d’historiens russes ou d’autres pays, profitant notamment de l’ouverture des archives soviétiques, sont disponibles. On connaît bien le dispositif répressif, les expériences des déportés selon les différences époques. Il n’empêche, certains aspects sont moins investis, ou traités à la marge. Jean-Jacques Marie met l’accent dans ce bref essai fort éclairant sur les « mutins de l’intérieur », ceux qui ont agi, qui incarnent la « résistance obstinée des détenus » dont certains témoins et les archives du NKVD font mention.

Grand spécialiste de l’histoire du régime stalinien dont il s’occupe depuis le début des années 1960, quand il était lecteur de français à l’université de Leningrad, Jean-Jacques Marie a découvert, au fur et à mesure de leur écriture, les nombreux livres et textes de témoins, et tenté de comprendre cette vaste entreprise de répression. Il s’est attaché en outre aux brèves mentions ou allusions à des résistances collectives, souvent occultées par le destin individuel de ceux qui les racontaient. Il en a glané systématiquement les récits, les a vérifiés dans les archives, et a brossé un tableau étonnant de ces mutins du goulag.

Il cite par exemple des grèves et même des insurrections. Il montre qu’elles sont liées à l’expérience de la société soviétique, tout aussi violente que les camps. Sinon plus, écrivent plusieurs. Ça commence par l’apprentissage d’une forme de grève « à l’italienne » (Volynka), quand les conditions de travail sont insupportables pour des salaires de plus en plus faibles ; à l’époque, une formule populaire la résume : « Ils font semblant de nous payer et nous faisons semblant de travailler. » En 1941, après l’agression allemande qui avance jusque devant Moscou et assiège Leningrad, des responsables du goulag s’affolent, racontent dans des rapports ce genre d’indisciplines et « dénoncent la menace qui fait planer sur les camps l’aspiration de nombreux détenus à l’insurrection ». Même s’ils ont tendance à grossir le danger, ces rapports informent sur la réalité des faits.

Quelques mois plus tard, les insurrections éclatent effectivement dans plusieurs camps, notamment dans une annexe des terribles mines de Vorkouta, incluant des affrontements armés avec les gardes. Jean-Jacques Marie cite la magnifique Evguenia Guinzbourg qui, dans Le ciel de Kolyma, raconte l’organisation spontanée d’un petit groupe d’ouvrières : elles fabriquent des tracts et rassemblent une centaine d’autres codétenues. Mais ce n’est qu’un exemple au milieu d’une multitude d’autres actions évoquées dans ce livre.

Indispensable, ce travail de Jean-Jacques Marie convainc de l’existence d’une insubordination récurrente, individuelle et collective, jusqu’à la chute de Gorbatchev. Pas toujours visible, parfois très limitée, elle œuvre à la longue, comme celle des intellectuels rebelles qui écrivent, à la déstabilisation du système. Jean-Yves Potel

Suite au coup d’État militaire de juillet 1936, la guerre civile en Espagne provoque d’importants déplacements de populations enfantines vers la France. Répondant à la proposition de groupes pro-républicains étrangers, le ministère de la Santé et de l’Assistance sociale espagnol commence en décembre 1936 à acheminer des enfants hors de la Péninsule.

Mais vite, l’inquiétude monte. Estimant qu’en France ces enfants ne reçoivent pas dans les familles qui les hébergent l’attention nécessaire au maintien de leurs liens avec l’Espagne, il est décidé de les regrouper dans des colonies, sous l’autorité d’instituteurs espagnols. Et le ministère de l’Instruction publique d’affirmer : Il y va du « devoir impérieux du gouvernement […] de maintenir vivante[s] la culture, la langue et l’histoire de la Patrie parmi ceux qui représentent la génération de l’avenir ».

Le problème se formule simplement : ces enfants expatriés pour longtemps ne vont-ils pas perdre leur identité nationale ? Ne faut-il pas veiller à ce que les enfants ne perdent pas le contact avec leur patrie ? C’est l’un des fils de lecture de cette grande enquête qui suit les déplacements, hébergements, institutions d’assistance qui prennent en charge ces « enfants de la guerre », dont la plupart sont inscrits par leurs parents mais sont surveillés par le ministère de l’Instruction publique, inquiet de protéger l’identité espagnole. Que ce soit du côté de la CGT ou de la Ligue des droits de l’homme, des socialistes, du Parti communiste ou de l’Église catholique, une puissante solidarité se lève envers ces 15 000 enfants.

Cette étude très originale percute notre présent. Car cette question en 1936 se rejoue en 2025 avec les enfants ukrainiens, dans la région du Donbass, mais cette fois bien sûr les enfants sont enrôlés, endoctrinés, recrutés, invités de force à des activités militaires russes. N’est-ce pas une formulation identique où se joue la « dénationalisation » de l’enfance posée par Célia Keren ? Qui va exercer la garde des orphelins, des enfants dont les parents sont absents ou détenus ? Nous sommes alors à la genèse des colonies de vacances, très souvent un peu particulières. Jean-François Laé

Écrivaine à la plume allègre, Nathalie Azoulai a le goût de la symétrie, sans doute sans qu’elle le sache. Ses romans ont tendance à mettre en scène des paires, des duos de personnages : Bérénice déchirée entre deux hommes (Titus n’aimait pas Bérénice) ; deux amies que leurs goûts opposent (La fille parfaite) ; un mariage mixte (Toutes les vies de Théo). La voilà donc qui revient avec un texte court dont le sujet est la parité naturelle que sont les sœurs : deux sœurs, trois sœurs, quatre sœurs… En avoir une ou plusieurs est une réalité pourtant courante, usuelle, mais une réalité romanesque et cinématographique en diable. À combien de personnages de romans ou de films pensez-vous immédiatement, vous qui me lisez ? À combien de sœurs connues, croisées, aimées ? À la vôtre, ou aux vôtres, peut-être ?

Nathalie Azoulai commence par une longue et brillante introduction en s’interrogeant sur le mot « sœur », sur sa graphie et son mystérieux cœur : ce e dans l’o, cette ligature qui, à l’origine, fut une diphtongue latine. Voilà que d’anciens souvenirs d’une langue morte remontent, sur un ton aussi peu docte et aussi léger que des sœurs sautant à l’élastique : agilité des jambes, jeu, gravité défiée. Elle glisse alors vers l’apparence, la ressemblance, cette chose impalpable et troublante, vers des exemples de sœurs fameuses, puisées dans des mythologies anciennes et modernes, évoque des furies, des vierges. Elle écrit vite, staccato, lance des pistes de réflexion, ne s’appesantit par sur la notion de sororité en vogue et on s’en félicite : elle se situe ailleurs, parle d’autre chose, oublie les hommes, les frères. C’est fou tout ce qui se joue entre des sœurs.

Puis elle change de registre et enfile les habits de l’autofiction, elle, la petite dernière, quatrième fille d’une mère qui lui avoue : « Tu aurais dû être un garçon ». « Chaque fois que je sors la tête de l’eau, la phrase de ma mère me regarde », écrit-elle, mais sans acrimonie, ni drame, ni concession à une quelconque vulgate. Son autofiction est d’ailleurs très libre et très peu narcissique puisqu’elle l’emmène jusqu’à un âge qu’elle n’a pas, celui de la grande vieillesse, et s’en va regarder au-delà, vers la génération de ses deux filles, deux sœurs donc.

Moi qui écris ici, j’ai une grande sœur mais j’ai toujours rêvé d’avoir un grand frère, alors que j’en ai trois petits. Pourquoi un grand frère ? La lecture de l’opuscule de Nathalie Azoulai m’a ouvert quelques portes, dont certaines étaient inattendues, et quelques idées qui n’avaient pas mon assentiment, ce qui prouve que ce livre enlevé remue et déplace quelques préjugés. Cécile Dutheil de la Rochère

De Thierry Metz (1956-1997), on a trop souvent tendance à retenir Le journal d’un manœuvre qui contribua à le faire reconnaître, mais en oubliant les autres livres publiés au fil du temps, chez des petits éditeurs de qualité. Rassemblés, à quelques exceptions près, et réédités dans la collection Poésie/Gallimard, ces recueils trouvent un nouveau souffle et, se faisant écho, permettent de mieux appréhender dans sa globalité l’œuvre du poète. Dans sa préface, Isabelle Lévesque apporte un précieux éclairage sur chacun de ces recueils, et la postface d’Éric Vuillard est lumineuse, en mettant l’accent, dans l’œuvre de Thierry Metz, sur la réconciliation de la poésie et des actes de la vie quotidienne, « une parole venue des choses, et non plus des servitudes qui les ont nommées ».

Car, chez ce poète, la main qui écrit et la main qui bâtit se confondent, et c’est en maçon – l’un de ses anciens métiers – que ce poète envisage l’écriture. De la matière brute du langage, « la matière noire du livre », il extrait des mots qu’il taille et qu’il assemble pour construire un abri, avec des ouvertures pour entrer et sortir. Dans ses choix, il privilégie les infinitifs et surtout les substantifs qui, par leur structure compacte, s’apparentent à des pierres et sont plus aptes à résister à la syntaxe, trop mouvante et inconsistante.

Pour lui, la poésie ne saurait jaillir seulement des mots. Elle doit être adossée au réel. « Tu vois où je suis / derrière le chardon / avec le bois la pierre / avec presque rien / j’habite ici les lointains de ma langue / avec les mots du dehors », écrit-il. Dans son écriture, il accueille le monde tel qu’il le voit, tel qu’il le vit. Quand il écrit, il n’est pas rare qu’un oiseau l’accompagne, là, au bord de la fenêtre, et il sait par ailleurs qu’il est aimé « par un ruisseau ». Il introduit naturellement dans le poème la truelle, une corde, le seau, un râteau, et plus près encore : la table, l’assiette, le pain sur la nappe et tant d’autres choses.

Ces objets ont beau être quotidiens, ils prennent, une fois nommés simplement sur la page, presque dressés à la verticale, une dimension énigmatique qui échappe à l’interprétation : une sorte de présence absolue de la chose. Il n’est pas étonnant que Thierry Metz revienne souvent sur certains mots – main, maison, nid, pierres, eau, feuilles… –, les consacre en quelque sorte comme repères d’orientation d’une géographie sacrée toute personnelle. Séparé de sa femme pour suivre un stage de maçonnerie à Périgueux, il construit pour elle une chambre de mots, le cahier des Lettres à la Bien-aimée. Il écrit : « T’écrire c’est construire la petite hutte de Nicolette, fleurie dedans et dehors. / Qu’il y ait juste assez de place pour deux amants. / Où filtre un rayon de lune. »

Jamais ce poète ne se gorge de mots. Il va au plus simple, avec cette volonté de chercher « un peu de terre et de ciel » dans chaque poème, dans chaque vocable. Cependant, il semble parfois étranger à sa propre écriture, « étranger à ce livre », étranger peut-être à sa propre vie, « homme naufragé », hanté par le rien, le silence, l’absence (et surtout l’absent, le fils mort fauché par une voiture), écrivant « d’un ailleurs où il n’y a pas d’ailleurs », jusqu’à ne plus savoir « qui parle, comment il s’arrange avec ce qui nous entoure ». Il ne lui reste alors que « l’instant et son vide, son incohérence. Toute l’intégralité de l’inutile, du pourquoi ». Alain Roussel

Avec la coordination de Jean-Yves Potel.