Penser à l’Ouest me ramène à mes attaches normandes, à la terrasse d’une certaine maison (une ferme du XVIIIe siècle) et à ses dalles en pierre descellées par les mauvaises herbes et par le temps, une terrasse qui donne l’impression de s’incliner vers l’océan, de s’incliner vers le champ qui y mène, que l’on parcourt en caressant de l’œil les vaches, et parfois la boule rousse du soleil couchant.

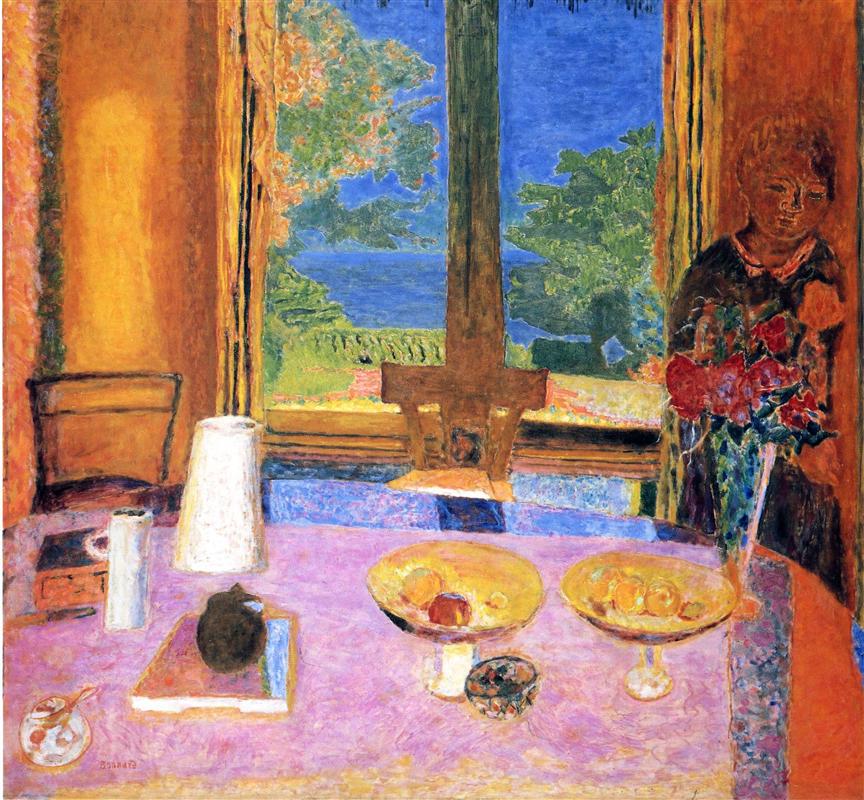

Penser à l’Ouest… n’est pas une chose simple, car cette pensée réduite à une seule image serait ce tutoiement de l’infini, l’arrondi de la terre passant par ma Terrasse, ma tête et mon cœur. En face, tout droit, au bout des yeux presque liquides à force de regarder la mer (la Manche), les îles Anglo-Normandes. Des paradis fiscaux, paraît-il. Un paradis pour les vacanciers, ne se lasse-t-on pas de dire dans la famille depuis que mes grands-parents américains, Harold et Mary, ont acheté cette vieille baraque (tout à refaire) dans les années 1950, il y a une autre éternité donc. On trouva un obus allemand, tête orientée vers l’Ouest d’où avaient surgi à quelques plages de là les Alliés, dans les gravats de l’ancienne étable transformée en salon. C’est de cette pièce charpentée comme une église que s’admire justement l’océan. Le monde libre, et tutti quanti, à travers deux grandes portes-fenêtres par lesquelles la pluie coule parfois comme des larmes. L’Ouest, c’est le vent. Les mouettes tournoyant au-dessus des vagues avant de se rapatrier vers les Terres, la lande violette, jaune et vert sombre, volée à je ne sais quel roman de Jules Barbey d’Aurevilly, quel roman de Victor Hugo, qui convoqua les fantômes par là où je regarde, fit de son île de Guernesey un haut lieu de spiritisme.

Penser à L’Ouest réveille les grands prosateurs, les poètes de la mélancolie, mais aussi, dans mes souvenirs lointains, la silhouette d’un père pissant sur le muret de la Terrasse au clair de lune, admirant les étoiles et les flots noirs, profonds, muets à cette heure, quand c’était l’été, et que la famille à l’intérieur était réunie autour d’un repas qui ne ressemblait à aucun autre d’après ce que j’avais pu observer au Nord, à l’Est et au Sud de la carte de France.

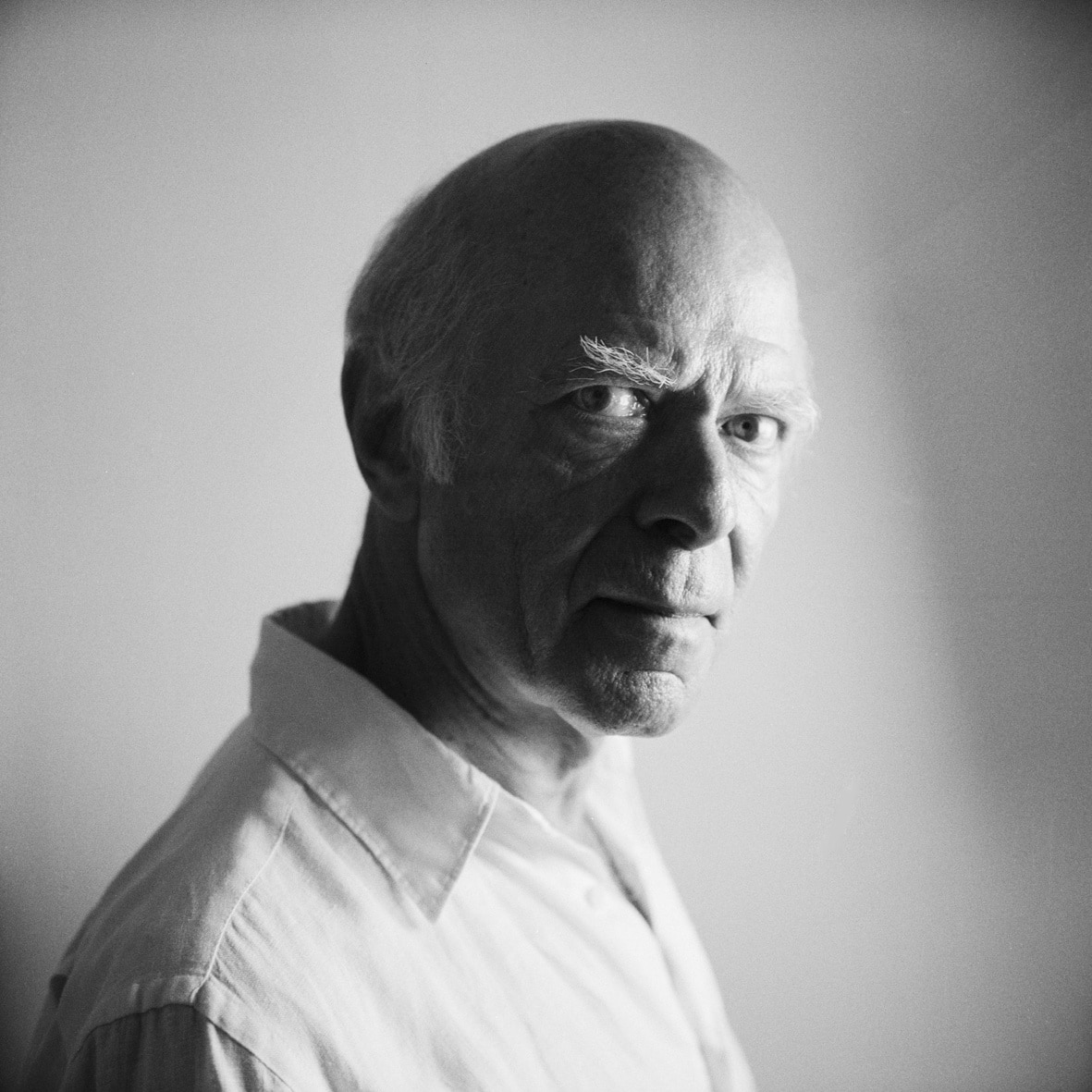

Ensuite ce père qui se confond avec L’Ouest de ma mémoire, bien avant de mourir de rien et à présent qu’il continue de mûrir et croître face à l’horizon, matière dans la matière ; ensuite ce père qui lisait les romantiques anglais et allemands, buvait de la vodka, croquait à pleines dents les quartiers de citron, jouait chaque jour de ses guitares basses, coupait les roses plantées jadis par sa mère, marchait des heures sur la plage, à l’affût de la moindre variation de lumière qu’il photographiait avec son portable – qui contenait, à sa mort, des centaines de clichés crépusculaires de la presqu’île du Cotentin, sortes de décalques des tableaux du même paysage exécutés par son père, Harold, mon grand père, des décennies plus tôt ; ensuite ce père était devenu pour moi à l’âge adulte cette boussole qui avait cruellement manqué à mon enfance, et que nos séjours réguliers en Normandie m’avaient permis de connaître autant qu’il est possible de connaître son géniteur. À l’Ouest, il était mon centre. Ma direction et mon paysage. Une phrase pour la vie : « Pour John, debout sur la Terrasse, face à la mer. »

Dernier ouvrage paru : Les oiseaux de passage, Flammarion, 2019.