Révélé en 1983 par Solo d’ombres, imposé en 1989 par Éloge pour une cuisine de province, Guy Goffette n’a plus quitté le devant de la scène poétique. Que ce soit pour ses recueils (La vie promise, 1991 ; Le pêcheur d’eau, 1995 ; Un manteau de fortune, 2001 ; L’adieu aux lisières, 2007 ; Petits riens pour jours absolus, 2016), pour ses récits et romans (Mariana, Portugaise, 1992 ; Un été autour du cou, 2001 ; Presqu’elles, 2009 ; Géronimo a mal au dos, 2013) ou pour ses essais (Verlaine d’ardoise et de pluie, 1996 ; Elle, par bonheur et toujours nue, 1998 ; Auden ou l’œil de la baleine, 2005 ; l’album de la Pléiade Paul Claudel, 2011), tous publiés par Gallimard, Goffette a constamment eu les faveurs de la critique, de ses pairs (de Jacques Borel et Jacques Réda à Michel Deguy, de Jean-Michel Maulpoix et Yves Leclair à Étienne Faure) et des lecteurs. À l’occasion de la parution de deux livres, Paris à ma porte et L’oiseau de craie, EaN s’est entretenu avec lui.

Guy Goffette, Paris à ma porte. Gallimard, 72 p., 14 €

L’oiseau de craie. Anthologie. Édité par Rossano Rosi. Espace Nord, 300 p., 9 €

Avec son chapeau à large bord, son œil vif et sa capacité d’imiter au pied levé l’accent de noctambules discutant à haute voix sur le boulevard Saint-Germain, Guy Goffette ressemble peu au poète savant et sérieux qu’ont imposé les dernières décennies. Il est à la fois très moderne et d’un autre temps. Malgré les prix (treize, dont le Mallarmé, le Max Jacob, le Goncourt de la poésie, le Grand Prix de poésie de l’Académie française…) et son rôle chez Gallimard, il demeure le jeune gars attiré par les filles, le directeur d’école d’Harnoncourt refusant de se soumettre au service militaire, l’apprenti typographe qui en sue pour imprimer ses amis sur sa vieille presse. Fuyant comme la peste les théories sûres de détenir les clés de la création, il peut passer son après-midi à parler d’Elskamp, de Carco, de Toulet ou de cinquante autres, en entrelaçant la compréhension profonde de leurs poèmes avec la connaissance détaillée de leur biographie.

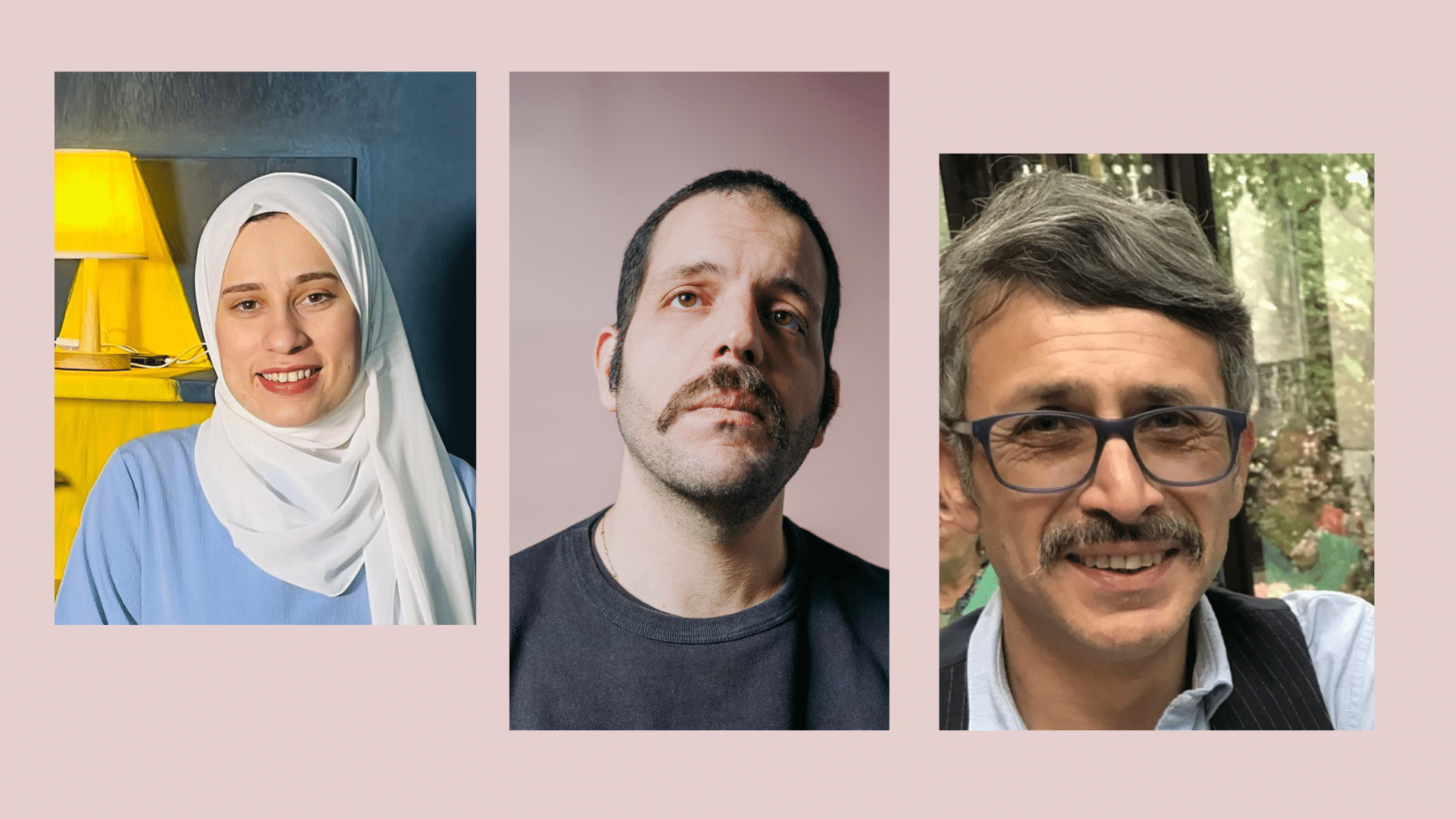

Guy Goffette © Jean-Luc Bertini

Es-tu d’accord pour dire que si Paris à ma porte s’inscrit dans un des courants de notre poésie, c’est celui de la bohème ?

Le mot « bohème » est un mot qui faisait bouillir mon père et l’obsédait au point qu’il a fini par me coûter les Beaux-Arts où mes dispositions pour le dessin me poussaient, et que j’ai dû céder, comme mes frères et sœurs, à son désir de nous voir dans l’enseignement… Mais c’est vrai, les cafés, les boulevards, c’est Paris, la première ville que j’ai vue, qui m’en a donné le goût ; quant aux gens des quartiers populaires, ils sont de ma famille depuis toujours. Né dans un foyer ouvrier, habitant dans un village agricole, je les reconnais comme mes frères. « La poésie est dans la rue », disait Georges Perros. Mon livre s’inscrit tout à fait dans ce monde-là, mais aussi, et peut-être en premier lieu, dans cette tradition littéraire que j’appellerais « la chanson de Paris », dans laquelle beaucoup de poètes, à travers les siècles, d’Eustache Deschamps à Jacques Roubaud, en passant par Villon, Saint-Amant, Benserade, Apollinaire, Paul Fort, Fargue, Prévert, Queneau, tant d’autres, se sont illustrés. J’ai de la chance au fond, car tous ces poètes-là me vont bien.

À l’origine de ce livre, il y a, je crois, une commande de Gérard Mordillat qui voulait réunir « 20 écrivains amoureux de leur quartier ».

Tout à fait, et j’ai choisi l’arrondissement où j’habite : le premier. Je sortais alors d’un grave accident de santé qui rendait insupportable le moindre effort, j’avais besoin de changer d’air, de me renouveler dans l’écriture, d’y aller comme en dansant, léger, léger. C’est ainsi que les choses se sont faites. Puis l’ensemble a été repris, retravaillé et augmenté, après publication, en trois étapes : un volume collectif, une édition d’art, enfin le recueil définitif cinq ans après.

Il y a longtemps que ton écriture est nourrie par, et je reprends un de tes titres, des « petits riens pour jours absolus » ?

On m’a catalogué autrefois parmi les poètes du quotidien. « Quotidien » peut-être à cause d’Éloge pour une cuisine de province ; et c’est bien vrai que, provinciale, mon existence était simple, banale en apparence, faite de ces « petits riens » dont la vie se nourrit : une larme sur un visage, un sourire triste ou lumineux, un silence éloquent… Il faut croire que cette vie à la campagne, sorte d’exil culturel de quelque quarante années, a profondément marqué ma sensibilité. C’est ce qui a mené ma poésie, une fois débarrassée des influences, à s’épurer, à trouver son chemin, sa langue propre, son rythme, son harmonie. J’ignore comment le goût m’en est venu ; j’ai le sentiment que cela fait partie de moi depuis toujours, qu’il me fallait une certaine « expérience » pour pouvoir l’exprimer.

Tu joues avec le compte des syllabes, avec les assonances, en prenant soin de tout perturber par le jeu des e, muets ou pas. Que veux-tu faire entendre ?

Qu’ils soient en vers libres ou dans une métrique traditionnelle ou dans un mélange des deux comme dans La vie promise, mes poèmes ont toujours cherché une sonorité du langage qui suscite l’émotion, qui mène à la beauté et fait entendre, et, j’insiste, fait « voir » la beauté. Il n’y a donc pas que les moyens d’écriture à prendre en compte, il y a les mots, leur mesure ou forme, leur poids dans le vers, leur plastique même, et puis comment les faire aller ensemble sans se marcher sur les pieds. Je ne suis pas théoricien pour deux sous, tu le sais, aussi je résumerai ce bafouillage en disant qu’il suffit pour réussir cela d’avoir de l’oreille. Ce qui est loin d’être le cas de tout le monde. Et sans oreille, comment maîtriser la « lyre » ? comment faire vibrer la « voix » ? Aussi, affirmer que « tout le monde est poète ou artiste », c’est de la démagogie.

Y a-t-il des formes qui te viennent naturellement ?

J’ai souvent pratiqué le distique dont la disposition, découverte dans mes lectures, en particulier chez Laforgue, Verlaine, Jammes, Aragon, me plaît. Elle donne de l’air aux poèmes et, ce faisant, une apparence de légèreté. Je l’ai principalement utilisé dans mes « dilectures », notamment à partir du Pêcheur d’eau. Le distique a pour moi un sorte de rôle musical et son dispositif visuellement aéré instaure une manière de souplesse en même temps qu’il donne l’idée d’une cadence répétitive, un peu comme dans les litanies ou les complaintes. J’aime aussi le vers de 15 syllabes qui n’est pas courant dans la poésie française. Il est difficile mais il donne le sentiment de libérer un espace de souffle pour le vers, qui lui permet une certaine souplesse dans le déroulé et facilite sa lecture en évitant la concentration, etc. Je dis « etc. » parce que je ne voudrais pas donner le sentiment que je suis un technicien, que je connais ça sur le bout des doigts. La vérité, c’est que, la plupart du temps, j’écris ce que je ne sais pas, de façon intuitive, à partir d’un vers, d’un demi-vers, ou même d’un ou deux mots qui me viennent comme ça, qui m’emballent et me portent un moment. La disposition métrique ou le vers libre finissent par s’imposer à l’oreille et à la vue au cours de l’écriture. Donc, rien de préparé, de réfléchi, rien de rien.

Que penses-tu de notions comme la « musique des vers » ?

Verlaine, qui est ma référence, parlait bien de « musique » – « De la musique avant toute chose »– dans son « Art poétique », mais il n’a jamais poussé plus loin sa réflexion, parlant de « chansons » et refusant toute « théorie ». Naturellement, lui avait du génie et il était d’une précocité aussi flagrante que celle de Rimbaud. Certains des Poèmes saturniens ont été écrits à treize ou quatorze ans, dans les marges de ses cahiers de collège. La musicalité de son vers n’a pas d’autre explication qu’une oreille parfaite. Pour moi, je me répète, un poète sans oreille est aussi insupportable qu’un musicien qui joue faux. Mais la notion de « musique du vers » n’a rien à voir avec « le chant », ni avec la musique des musiciens ; il s’agit de quelque chose de plus subtil ou d’impondérable qu’on désignera par exemple comme « litanie » chez Péguy, « délicatesse » chez Jouve, « virtuosité » chez Aragon, « grâce » chez Supervielle, « puissance » chez Hugo, « attention » chez Ponge, « allégresse » chez Marie Noël, que sais-je ? Il y a dans ce mot « musique » un mélange d’inné, de subtil, de naturel qui n’a pas de mot. Verlaine recommandait du reste aux musiciens de « ne pas mettre de musique sur [s]a musique ». C’est tout dire. Le vers se suffit à lui-même, il a sa musique propre. Ce qui n’empêche pas chanteurs et musiciens de mettre certains poètes en musique.

« Lumières du soir » de Jean-Michel Maulpoix (2022) © Jean-Michel Maulpoix

Dans le prolongement de cette question, comment définis-tu les « dilectures » qui sont pour beaucoup dans ta notoriété ?

Je suis passionné, brouillon, boulimique, et je lis plus que je n’écris. Il y a toujours sur ma table des romans, des mémoires, des livres d’art, des biographies et des recueils de poésie commencés. Je lis plusieurs livres en même temps, que veux-tu ? Je me repose de l’un sur l’autre. Certains m’émeuvent et me retiennent plus longtemps ; ils accompagnent et interviennent plus ou moins directement dans l’écriture du recueil en cours. Alors, je les remercie en quelque sorte, je leur rends hommage par des poèmes que j’appelle des « dilectures », du latin dilectio qui a donné en français « dilection » et « prédilection », c’est-à-dire amour et préférence. il n’y a là-dedans rien de chinois, rien de contradictoire non plus. C’est le cœur qui mène la danse, et les mots font le reste, à condition de les écouter pour bien les choisir.

Une anthologie, réalisée par Rossano Rosi, jeune poète belge qui a commencé à publier en 1994, sort en même temps que Paris à ma porte. Le choix des poèmes et la postface montrent une grande connaissance de ton œuvre. Mais c’est un choix. Quelles sont tes réactions face à l’image que cela donne de toi ?

C’est une aventure étonnante que de se retrouver enclos dans un livre sans avoir pu participer à son élaboration, sans avoir pu décider du titre, de la couverture, et du contenu ; une aventure singulière de se voir dans le miroir d’un autre ; une aventure d’un grand intérêt de pouvoir s’entendre dans la lecture admirative de ses propres poèmes par un autre, d’y découvrir des choix surprenants ou déroutants. Le mieux est encore de s’abandonner en toute confiance. C’est ce que j’ai fait jusqu’à laisser reproduire des textes de ma première plaquette, Quotidien rouge, que j’avais plus ou moins, sinon reniée, oubliée. J’aurais aimé parfois que d’autres poèmes fussent choisis, ou en ajouter d’autres, ce qui m’est arrivé à une ou deux reprises dans certaines séries. Finalement, nos lectures respectives n’ont pas été trop divergentes, et cela fait du bien, on s’en trouve tout à coup comme rassuré. Les surprises font réfléchir, les absences ou les regrets aussi, comme dans toute anthologie. L’étude sérieuse qui clôt l’ensemble se lit et suscite à peu près les mêmes réactions chez le poète invité que les recensions critiques, les travaux universitaires : que l’on soit d’accord ou non, c’est toujours salutaire.

Tu as atteint l’âge où l’on jette un coup d’œil dans le rétroviseur. L’emploi du mot « génération » a-t-il un sens pour toi ? Toi comme poète et comme membre du comité de lecture de Gallimard.

Il m’est bien difficile de répondre à cette question parce que je n’en saisis pas exactement le sens. J’ai, bien entendu, une certaine idée de ce que c’est qu’une génération, mais mon expérience de « lecteur de grande Maison » comme on dit dans la profession, ou de « conseiller littéraire », qui est le titre exact que l’on m’avait donné, n’a pas duré assez longtemps, me semble-t-il – une vingtaine d’années –, pour je puisse constater un réel changement de génération dans les thématiques et les écritures, voire les styles, des auteurs de la nouvelle génération par rapport à la mienne. Ce sont d’une part des choses assez difficiles à cadrer – ma génération commence à la fin de la première moitié du XXe siècle ; la seconde appartient à la deuxième moitié et la troisième au XXIe siècle – et assez délicates à observer et, surtout, à commenter. Disons en gros que la différence commence à se marquer entre le XXe siècle et le XXIe, en raison des changements de la société avec l’individualisme, la technologies, les modes, le politiquement correct… et qu’elle se manifeste davantage, me semble-t-il, dans la poésie que dans le roman. Mais c’est une appréciation personnelle qui vaut ce qu’elle vaut, et je m’en tiendrai là, sans commentaires, car tous les espoirs restent permis, non ?

Né en 1947, tu viens d’être confronté à « l’humaine condition ». Comment sors-tu de cette expérience ?

Naturellement, on voit les choses sous un autre angle. La mort a pris tout à coup un relief qu’elle n’avait pas avant, on ne peut plus la ranger dans le placard et l’ignorer. On a beau jeu à vingt ou trente ans, quand on est en bonne santé, d’écrire le mot « mort » dans un poème, il n’a pas de réalité, c’est une rime, une idée, bref, de la « littérature » comme disait Verlaine. Il en est autrement quand on l’a frôlée et qu’elle continue de rôder autour de soi. Et il est certain que tout, les êtres et les choses, prend un autre relief ; le réel devient réalité. On remet l’écriture et la lecture en question, on les remet à leur vraie place, et on ne perd plus son temps quand le temps est compté. On ne peut plus écrire que par nécessité, et la poésie en prose ou en vers reste pour moi la seule écriture essentielle, donc nécessaire. Je me suis aperçu au fil de mes lectures qu’elle a pris dans ma vie le pas sur le roman ; que je me tourne plutôt vers les mémoires, les correspondances et les essais ; que les sentiments l’emportent sur les idées ; que le cœur est premier et la vie plus importante que tout ; que la beauté du monde est le premier et le dernier poème du vivant.

Propos recueillis par Gérard Noiret