Héctor retrace le destin d’Héctor Oesterheld, scénariste de bande dessinée assassiné par la dictature argentine en 1978. Mais, plutôt que de bâtir un tombeau, Léo Henry ouvre son livre à tous les imaginaires à même de combler le vide créé par la guerre secrète, sans procès ni arrestations officielles, menée par les généraux. Héctor pointe la difficulté de cerner une réalité qui s’est elle-même déguisée en fiction, tout en montrant comment les fictions sont en mesure de la raconter – les fictions d’Oesterheld et celles liées à Buenos Aires, ville de littérature autant que cité réelle. Borges et Corto Maltese, Sabato et Mafalda sont convoqués pour éclairer ce qui a été caché entre 1976 et 1978. Cela fait de Héctor un livre dont la sobriété et la beauté le disputent à son honnêteté, un livre qui atteint la finesse d’une toile d’araignée déchirée pour raconter ce que la tyrannie a essayé d’effacer.

Léo Henry, Héctor. Rivages, 208 p., 19,50 €

Héctor Oesterheld fut le scénariste des premières œuvres d’Hugo Pratt (Sergent Kirk, Ernie Pike, Ticonderaga Flint, entre 1953 et 1962) et surtout de L’Éternaute, bande dessinée de science-fiction devenue culte en Argentine. Oesterheld en projeta trois versions, de plus en plus politiques à mesure que l’autoritarisme gagnait du terrain [1]. Pendant une invasion extraterrestre, quelques survivants résistent dans une Buenos Aires fantomatique. L’atmosphère d’incertitude et de menace pèse, des « Eux » invisibles exercent une emprise sur les esprits, l’ami peut se révéler un traître. En essayant de fuir, le personnage principal se perd dans les dédales de l’espace-temps : il est devenu l’Éternaute.

Léo Henry montre comment cette BD a pu résonner avec le quotidien d’un pays soumis entre 1955 et 1983 à un enchaînement de dictatures militaires. L’histoire commence dans la maison de banlieue du héros, Juan Salvo. Pour la dessiner, Francisco Solano López s’est inspiré de celle d’Oesterheld. Une neige radioactive s’abat sur Buenos Aires : « Rétrospectivement, cette nevada mortal tombant sans bruit sur la maison des Oesterheld est devenue un mème dans l’imaginaire national. Un raccourci des années de dictature. Une famille intellectuelle de la classe moyenne avalée par le dais blanc de l’horreur. »

Comme de L’Éternaute, Léo Henry fait du film de Hugo Santiago Invasión (1969) une métaphore possible de la dictature. Son coscénariste, Jorge Luis Borges, le décrit ainsi : « Invasión est la légende d’une ville, imaginaire ou réelle, assiégée par de puissants ennemis et défendue par quelques hommes qui, peut-être, ne sont pas des héros. Ils lutteront jusqu’à la fin, sans se douter que leur bataille est infinie. »

Borges acceptera les honneurs de la dictature et déclarera en 1976, recevant son titre de docteur honoris causa de l’université du Chili des mains de Pinochet : « Je déclare préférer l’épée, la claire épée, à la furtive dynamite ». Après la dictature, il dira en français : « On peut changer le passé, on le change tout le temps. Chaque fois qu’on se le rappelle. Toutes les mémoires que j’ai de mon passé sont fausses ».

L’Éternaute mêle fiction et réalité : Juan Salvo rend visite à un scénariste de bande dessinée qui a les traits d’Oesterheld et lui raconte son histoire. La même porosité atteint Héctor, jusqu’à devenir la nature du livre. Léo Henry parcourt la Buenos Aires réelle, cherche à en saisir l’esprit, se rend sur les lieux des prisons secrètes où fut détenu Oesterheld, mais d’autres chapitres ont pour protagonistes les personnages de la BD ou d’Invasión. Les quatre petites filles d’Héctor Oesterheld marchent jusqu’à la limite de la ville, dans un récit qui amalgame le film, L’Éternaute et une visite à Borges, le tout constituant une sombre version d’Alice au pays des merveilles.

En une construction subtile, les faits se concentrent à la fin, après que Léo Henry a consacré les trois quarts de son livre à la quête, à montrer combien raconter le parcours dans la clandestinité d’Oesterheld et son emprisonnement est difficile, tant les témoins ont été éradiqués, les traces volontairement effacées.

Léo Henry © Frédérique Clément

À la suite de ses quatre filles, Oesterheld s’est engagé chez les Montoneros, mouvement clandestin péroniste de gauche. Héctor souligne combien le péronisme était lui-même une idéologie floue, ambiguë, fuyante, à la fois socialisme non marxiste et populisme tirant vers l’extrême droite. D’ailleurs, durant leur bref retour au pouvoir entre 1973 et 1976, les péronistes de droite ont cherché à éliminer ceux de gauche.

Héctor Oesterheld parcourut donc clandestinement Buenos Aires, allant d’une planque à l’autre, dictant ses scénarios depuis des cabines téléphoniques. Le 20 avril 1977, il est enlevé en pleine rue. Dans divers centres de détention clandestins, il est torturé. En janvier 1978, il est tué à coups de pied. Avant lui, deux de ses filles avaient été enlevées. Le corps de Beatriz, vingt et un ans, fut retrouvé dans la rue. On ignore ce qu’il est advenu de celui de Diana, vingt-trois ans. Quelques mois après l’arrestation d’Héctor, ses deux dernières filles, Miranda, vingt ans, puis Estela, vingt-cinq ans, disparaissent dans des circonstances inconnues.

Le dernier membre de sa famille à avoir vu Héctor est son petit-fils Martín, capturé dans la planque où vivait sa mère, Estela. Plutôt que de le livrer aux orphelinats de la dictature, le chef du « groupe de travail », sans doute lecteur de bandes dessinées, l’amène à son grand-père dans sa prison afin que celui-ci lui indique à qui confier l’enfant. Le garçon, âgé de quatre ans, fit la description du lieu de l’entrevue, qui semble plus issu d’un film de David Lynch que de la réalité : une pièce entièrement tendue de latex bleu avec une table et une chaise.

À l’occasion de la journée nationale de la bande dessinée, le 4 septembre 2014, un Argentin rend hommage à Héctor Germán Oesterheld © CC2.0./Mauro Rico/ Ministerio de Cultura de la Nación/Flickr

Léo Henry ne s’attarde pas sur les procès, sur les témoignages postérieurs : « Les mots des survivants sont terribles. Je ne veux pas prendre ce chemin », pas plus qu’il n’a « envie de dire les victimaires », les assassins. Héctor dit la manière dont les histoires disent l’Histoire, mieux parfois que les mots propres. Il s’attache au langage, qui travestit la vérité mais qui la dévoile aussi, les deux fonctions étant réunies dans un poème d’Angela Urundo Raboy, « Caer no es caer », que Léo Henry intègre à Aquilea, la ville fictive d’Invasión. « Caer no es caer […] Desaparecer no es desaparecer […] Muerte no es muerte » : tomber n’est pas tomber, disparaître n’est pas disparaître…

Livre précieux, sensible et subtil, salutaire en cette période où l’extrême droite a de plus en plus pignon sur rue, Héctor nous rend pleine la présence d’un vieux scénariste de BD qui refusa d’abandonner la lutte qu’il menait avec ses filles. Il aurait pu : après avoir republié leurs œuvres communes sous son seul nom, Hugo Pratt reconnut ce qu’il devait à Oesterheld et essaya de le convaincre de se mettre à l’abri en Europe. Un héros que Léo Henry invite à un apéro tardif avec lui-même et ses amis pour lui laisser la parole : « Voilà ce que sont les histoires : des morceaux de réel morts et repliés, dont l’apparence fascinante donne aussitôt envie de croire. [L]es seuls outils pour attester un monde entre nous. […] Il n’existe pas d’un côté le vrai et de l’autre l’imaginé, mais un continuum gigantesque, une obscurité insondable dans laquelle scintillent des milliards d’objets, connus à demi, entraperçus, à mi-chemin du désir et de l’hallucination ».

-

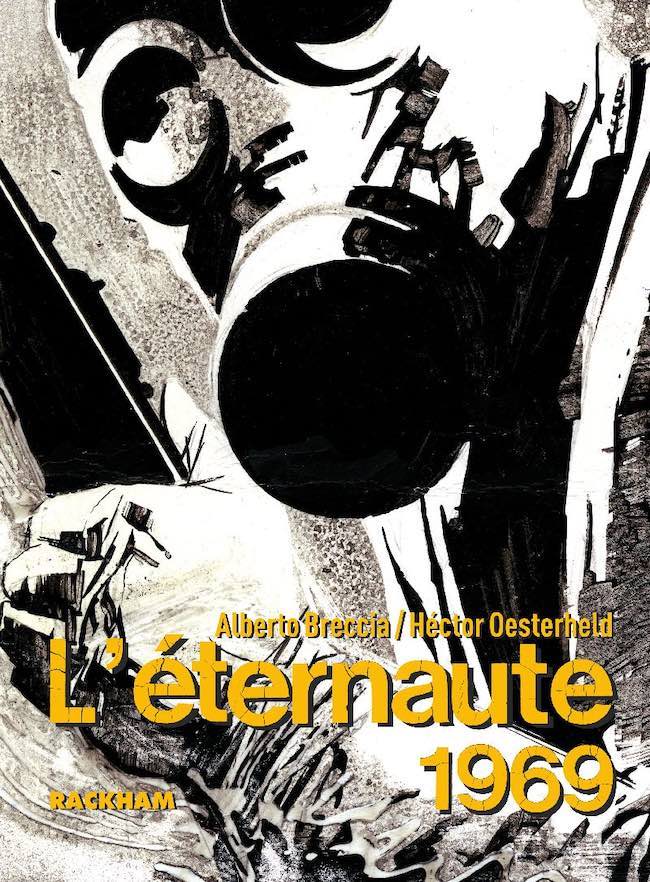

Les deux premières, publiées entre 1957 et 1959 et en 1969, sont disponibles en français : Héctor Oesterheld et Francisco Solano López, L’Éternaute. Intégrale du Cycle 1, Vertige Graphic ; Héctor Oesterheld et Alberto Breccia, L’Éternaute 1969, Rackham.