Luc Vezin retrace, dans un roman à plusieurs voix, la vie ordinaire d’un peintre américain extraordinaire, James Castle, sourd de naissance et dont le travail a été reconnu tardivement.

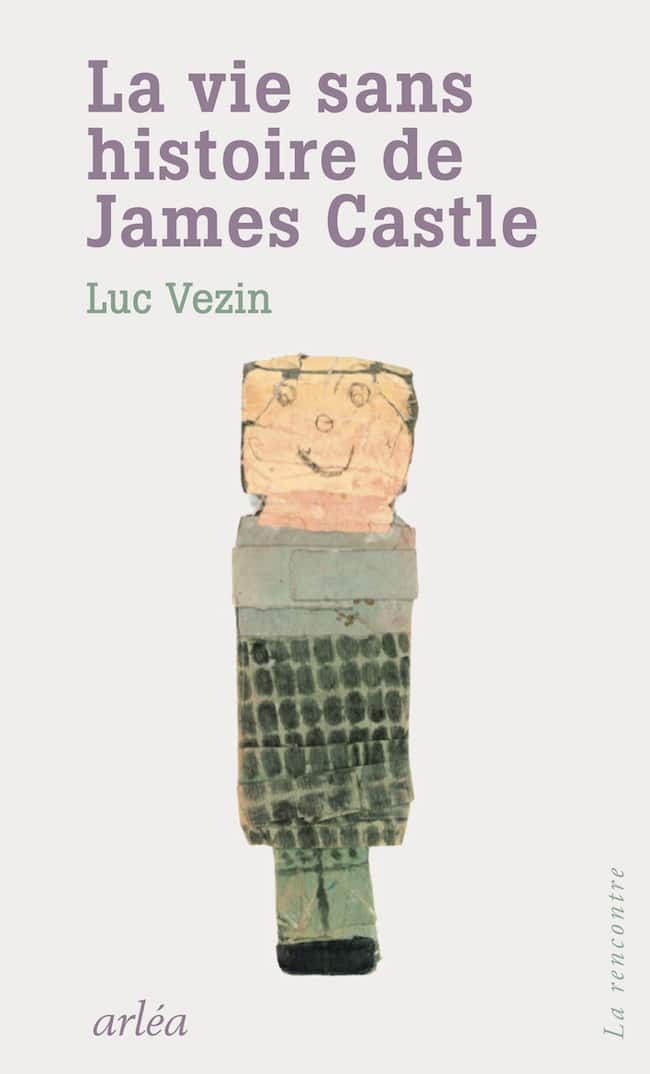

Luc Vezin, La vie sans histoire de James Castle. Arléa, coll. « La rencontre », 224 p., 19 €

On le dirait tout droit sorti d’une photographie de Walker Evans, ou de Dorothea Lange, la mine renfrognée, le corps déglingué qui trouve refuge dans un coin de l’image, le destin chiche qui épouse un paysage sans horizon, blanc et noirci. Il s’appelle James Castle, on le surnomme Jim, il a vécu une vie de reclus dans une contrée qui ne l’était pas moins, Garden Valley, comté de Boise, Idaho, avant qu’on ne le (re)découvre ou (re)connaisse peintre, ce qu’il avait pourtant toujours été, et qu’on le classe du côté des inclassables : artiste primitif, ou outsider, ou autodidacte, comme on voudra.

James Castle, vers 1950 © D. R.

Au vrai, James Castle n’est pas seulement connu parce qu’il était peintre, mais parce qu’il était aussi, d’abord, et en même temps, sourd. Un handicap que d’aucuns, à l’époque, s’empresseront de nommer tare. C’est sans doute qu’ils n’ont pas compris, ou pas voulu voir, que cette surdité est, au contraire, le moteur, et le motif, de son « travail ». La première exposition qui lui sera – tardivement – consacrée ne portera-t-elle d’ailleurs pas pour titre A voice of silence ?

Le livre de Luc Vezin n’est pas tout à fait une biographie, pas complètement un roman, un tout petit peu un essai, comprendre : une tentative de saisir la singularité d’un homme qui s’inventa et inventa son art tout seul dans son coin, bref, une existence unique, un self made man comme seul le pays de l’Oncle Sam sait en produire et que confirme l’exergue emprunté à William Carlos Williams : « Il était un pur produit de l’Amérique ».

On entre dans la vie de James Castle par de multiples voies, voix. Celle d’un vieux peintre asiatique, celle d’une sœur bienveillante, photographe à ses heures perdues, celle d’un critique d’art, d’un autre encore, sans oublier la voix de l’auteur, qui semble se fondre au milieu de tous ces récits. Cela donne une teinte étrange au livre, l’écho d’incises successives, ou une suite de miroirs sans fin, ou sans tain. Et dans le reflet, qui ? Un enfant qui ne l’est plus, un adulte qui ne l’est pas pour autant, quelqu’un « avec des manières d’écureuil », « un de ces nains rouges des légendes indiennes, compagnons des tonnerres et des orages, qui vivent en marge des hommes, et se nourrissent de l’odeur de leurs plats ».

Un homme donc, aussi extraordinaire que sa famille est ordinaire, fils d’un père d’origine anglaise et d’une mère irlandaise, crasseux comme pas deux, qui passe sa vie à récupérer des journaux, prospectus et magazines, à peindre avec ou dessus, sans autre « matériau » que de la salive et de la… suie. Et que peint-il, ou sculpte-t-il, dans son atelier-poulailler ? Des scènes de rien, des scènes de tout, les entours de la ferme, guère plus, une maison bleue, des animaux cocasses, des gens vaguement ressemblants, des paysages de guingois, des collages de lettres et de mots dans des images (lors même qu’il semble ne pas savoir lire) qu’il dissimule ensuite dans les murs ou sous les toits de la ferme. On en retrouvera une quantité invraisemblable, des dizaines de milliers. Tout James Castle est dans ce presque rien et ce juste tout, ses dessins qui sont un peu plus que des portraits, autre chose que des autoportraits, comme si la peinture l’irradiait tout entier : « Quand les dessins passent à travers moi, comme le soleil dans les branches de l’arbre, je suis l’arbre et le bois et les branches vertes traversées par sa lumière et sa chaleur. »

Un dessin de James Castle © D. R.

Mais la leçon de ce roman au bord de l’empathie est peut-être à trouver encore ailleurs. Pour le dire simplement : James Castle est un être à part parce qu’il n’est pas complètement un être à part. Sourd, il peint certes depuis ou au-dedans de son silence, mais il peint aussi la vie qu’il voit et qu’il vit, avec ceux qu’il voit autour de lui. Cette vie que l’on appelle simple, dont il ne reste ordinairement aucune trace. Une de ses sœurs ne s’y est pas trompée, qui voit en lui un semblable parmi ses semblables, « quelqu’un de toujours affairé, toujours à l’affût, toujours en train de fabriquer quelque chose avec ses mains… à sa façon, il travaillait comme nous tous à la ferme. Sa récolte matinale de vieux papiers, ou sa collecte de la suie étaient ses semailles à lui. Et ses dessins, sa moisson ». La différence, s’il en est une, est que sa famille travaille pour le présent, tandis que Jim œuvre pour un futur improbable…

Le lecteur pourrait se plaindre que le livre ne soit pas illustré. Mais c’est plutôt tant mieux ! La part belle est laissée aux mots et à l’imaginaire qu’ils font naître. Histoire d’entendre ce qui se trame au fond d’images pas comme les autres, dessinées par un homme comme les autres. Comme si la lecture pouvait devenir elle aussi une leçon de silence.