Le vif de l’art (8)

Le musée d’histoire de Nantes propose une exposition exemplaire à tous égards sur les relations historiques de la ville avec la traite esclavagiste. De manière suggestive, elle invite les visiteurs à penser cette activité commerciale comme un enchaînement, dans lequel des personnes, des biens et des images ont été pris et le sont demeurés longtemps après que les révoltes et l’abolition en eurent brisé l’étau. D’un bout à l’autre de la chaîne, il y a, comprend-on, le navire négrier, les fers et le dénuement, et puis le sucre, l’indigo et les habits.

L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial. 1707-1830. Musée d’histoire de Nantes. Jusqu’au 19 juin 2022

Krystel Gualdé (dir.), L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial. 1707-1830. Château des ducs de Bretagne, 315 p., 29,95 €

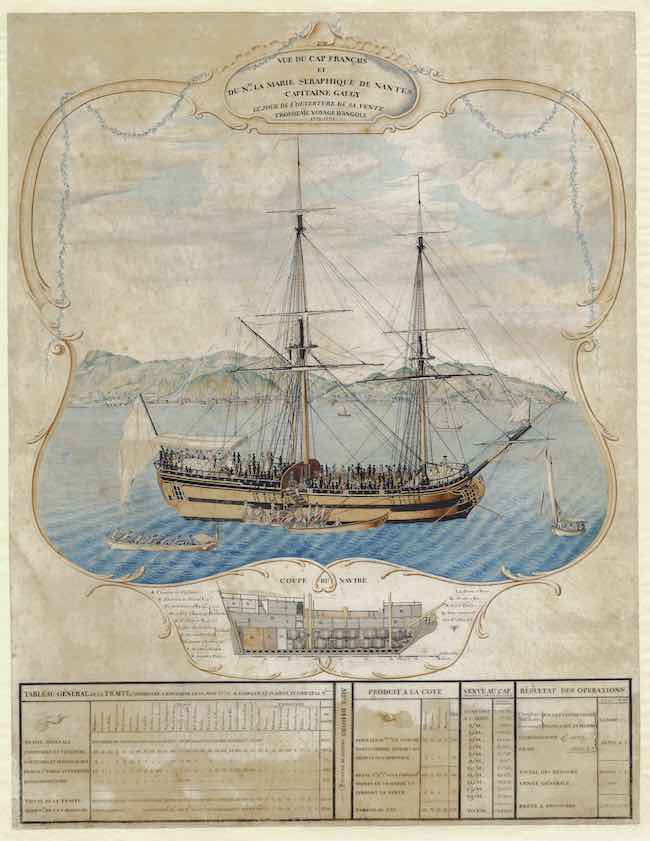

Moyens et fins de la traite transatlantique se rejoignent en effet sur un point : l’apparence anodine des produits qui en sont issus. La Marie-Séraphique, par exemple, avec sa vingtaine de mètres de long pour sept de large, est armée à Nantes dans les années 1760 comme n’importe quel autre navire marchand de l’époque, avant d’être réaffectée en 1769 au commerce triangulaire. « Les navires négriers n’ont pas de caractéristique propre du point de vue de la navigabilité », confirme le catalogue, « ce qui les distingue réside notamment dans la présence d’une séparation sur le pont entre une partie accessible aux captifs et une autre entièrement réservée à l’équipage, qui peut s’y retrancher en cas de révolte. »

Vue du cap Français et du navire « La Marie Séraphique de Nantes » (1772-1773) © Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes/Alain Guillard

Cette palissade est à peine visible sur l’aquarelle qu’en fait en 1770 René Lhermitte, le patron de chaloupe de la Marie-Séraphique. Au pied du grand mât, on distingue toutefois une masse noire hérissée de piques, qui serait probablement passée inaperçue faute d’en connaître la fonction. Le plan de coupe que Lhermitte a dessiné au-dessus de ce profil dissipe néanmoins toute équivoque : passés les deux niveaux de la cale, avec leurs provisions de fèves, de riz, de farine et d’eau-de-vie, l’entrepont est presque intégralement occupé par des corps allongés, ceux des quelque trois cents personnes réduites en esclavage que la Marie-Séraphique pouvait embarquer à chaque campagne. Elle en fit quatre en cinq ans, déportant au total 1 344 Africains depuis le comptoir de Loango, dans l’actuelle République démocratique du Congo, vers les Antilles françaises.

Certes, le dessinateur n’a pas figuré les visages de ces séquestrés, mais il n’a négligé aucun détail de leurs conditions de détention, ni les fers qui entravent les pieds de certains d’entre eux, ni les cauris qui ornent les corps des femmes (dont l’une donne le sein), non plus que les bustes d’enfants qui se dégagent des interstices où ils ont été contraints de se glisser. À lire l’inventaire méthodique de la cargaison qui accompagne ce tableau, on comprend cependant que les scrupules du matelot allaient d’abord au souci d’en produire un relevé aussi précis que possible. Cette année-là, comme le stipule la grille qu’ouvre la légende « pour les marchandises cy-contre », la Marie-Séraphique emporta avec elle « 192 nègres », « 60 négresses », « 51 négrillons » et « 9 négrilles », soit un total de « 312 têtes », dont 298 parvinrent aux Caraïbes.

Ce que ce plan annoté ne mentionne pas non plus, c’est qu’avant leur départ ces hommes, ces femmes et ces enfants ont été préalablement marqués d’un fer portant le monogramme du bateau, « afin d’éviter toute confusion lorsqu’ils seront débarqués dans les magasins de vente ou les entrepôts de transit des colonies ». De même, on ne peut supposer, à partir de ce seul rapport, que, pendant la traversée, par beau temps, on les faisait monter sur le pont et danser ; « c’est un moyen presque immanquable pour […] les conserver jusqu’au lieu de leur destination, que de leur faire entendre quelque instrument de musique, ne fût-ce qu’une vielle ou une musette », conseille en effet l’auteur français d’un Dictionnaire universel de commerce paru en 1726. Des mesures qui ont également pour objectif d’inspecter les corps, dont la nudité forcée permet au chirurgien-navigant d’en surveiller « l’état ».

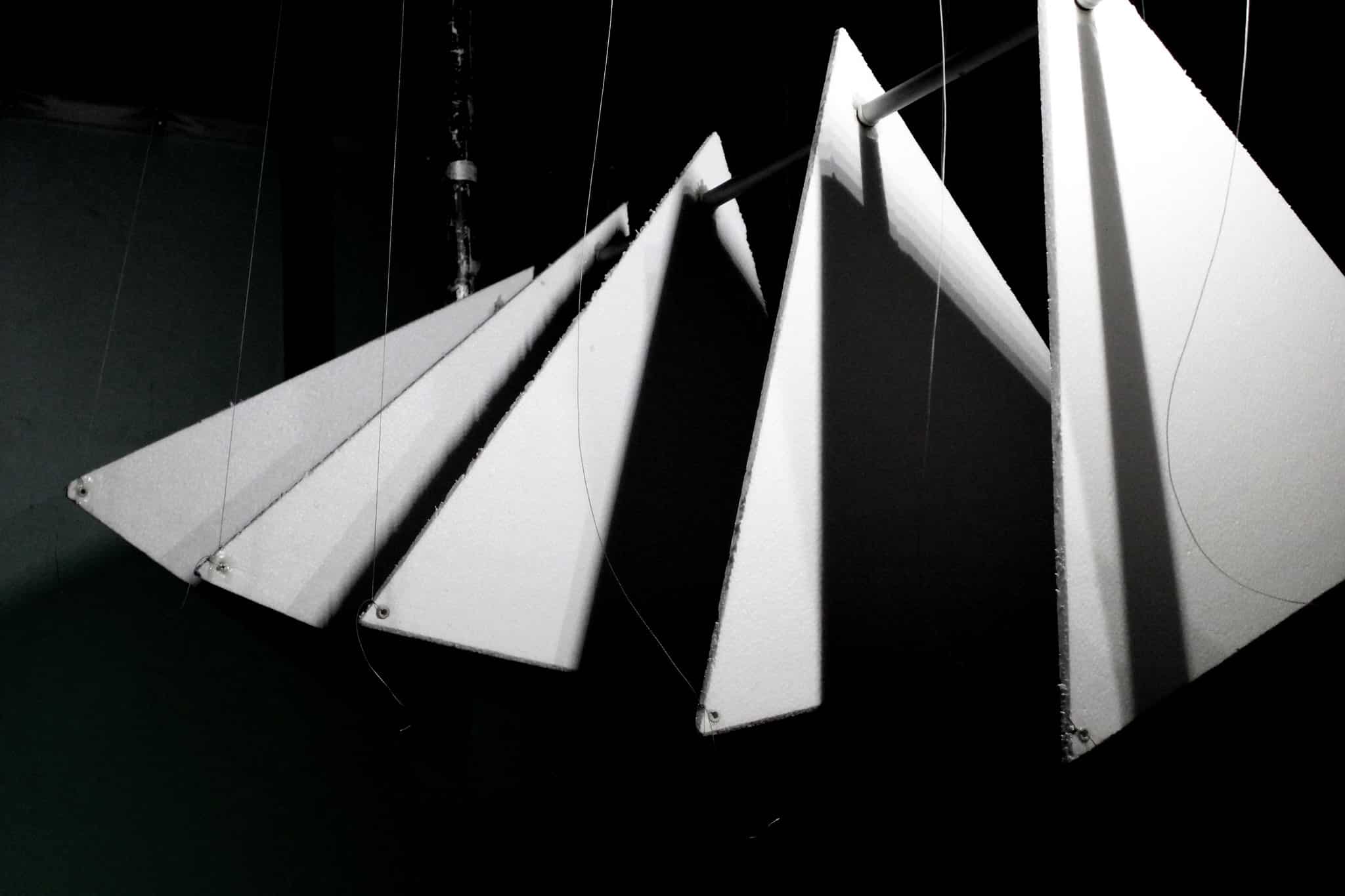

Exposition « L’abîme » au Château des ducs de Bretagne © David Gallard/LVAN

S’il donne à voir et laisse imaginer « ce que fut, pour celles et ceux qui vécurent cette mise en esclavage, l’horreur de ne plus s’appartenir », ce document apporte une information supplémentaire, de nature économique quant à elle, relative aux circuits marchands induits par l’achat et le recel d’êtres humains. Lesquels sont acquis en Afrique moyennant des armes, de la vaisselle, de l’alcool et de l’argent, mais également contre d’importants volumes de tissus de toutes sortes. Leur vente au Cap-Français (aujourd’hui Haïti) se paie comptant, ou bien à échéance d’un à vingt-quatre mois, en monnaie aussi bien qu’en livraisons postérieures de café, de sucre et d’indigo, effectuées cette fois par des liaisons en droiture.

Or les tissus destinés à l’Afrique étaient produits en France, où « le développement des indienneries nantaises, des plus considérables comme des plus modestes, accompagne celui du commerce négrier », manufactures qui périclitèrent lorsqu’il prit fin en 1794, de même que « les filatures de coton, qui étaient apparues après 1785 pour soutenir le secteur de l’impression textile, et qui furent à l’origine de la première mécanisation industrielle dans le port, ne passèrent pas davantage le cap décisif de l’arrêt définitif de la traite ». En retour, l’indigo, dont la valeur à l’export dépassa quelquefois celle du sucre, servait à teindre ces mêmes étoffes, qu’elles fussent destinées à acheter de la main-d’œuvre, alimentant par là la circularité des échanges coloniaux, ou consommées sur le marché domestique.

« Portrait de Dominique Deurbroucq avec un esclave noir » © André Bocquel/Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes

Les peintres aussi employaient l’indigo. Il se pourrait d’ailleurs que Pierre-Bernard Morlot l’ait employé pour le riche habit bleu passementé d’or de Dominique Deurbroucq dans le portrait qu’il réalise pour ce dernier en 1753, ainsi que l’année suivante pour celui de son épouse Marguerite, et en ce cas de manière plus significative encore puisque l’indigo recouvre le plateau avec lequel une jeune femme noire apporte un pot à sucres à sa maîtresse. Le motif de la robe dans laquelle pose cette dernière correspond d’ailleurs à celui d’une Indienne, et sa boisson à du café ou du chocolat. Chaque accessoire – fût-il humain – qui compose ces pendants témoigne ainsi d’une consommation ostentatoire, et manifeste la réussite sociale d’un couple qui se lança pourtant sans grand succès dans la traite négrière ; comme si, en ce milieu de XVIIIe siècle, le négoce humain symbolisait à lui seul le type d’entreprise auquel aspirait tout homme d’affaires audacieux.

Ces deux portraits occupent une place centrale dans le déroulement de l’exposition. À intervalles réguliers, un jeu de caches lumineux en active chaque élément, qu’un commentaire audio explicite simultanément. D’un point de vue méthodologique, c’est là un modèle d’analyse et de pédagogie, qui mobilise les ressources de l’histoire de l’art pour élucider la teneur historique, sociale et politique des deux portraits, tout en prenant soin d’indiquer ce qui, dans ces peintures, échappe aussi au discours de leurs commanditaires, telle la douce mélancolie dont Morlot a discrètement doté la figure féminine esclave. Ce genre de dispositif audiovisuel mériterait assurément d’être reconduit, ne serait-ce que parce qu’en obligeant ces auteurs à ne rien exclure de leur interprétation, il amène les visiteurs à regarder ces images avec une attention égale et un esprit critique.

« Portrait de Marguerite Deurbroucq, née Sengstack, avec une esclave noire » © André Bocquel/Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes

À la vérité, il y aurait une autre façon de favoriser semblable réflexion. Elle consisterait à déplacer les œuvres, quelquefois en les rapprochant, afin de les confronter. L’initiative en revient à un artiste états-unien, Fred Wilson, à qui un autre musée d’histoire, la Maryland Historical Society de Baltimore, avait donné carte blanche en 1992 pour repenser la présentation de ses collections. Entre autres choix, Fred Wilson avait rassemblé dans une même vitrine des objets artisanaux traditionnels en métal repoussé et des chaînes d’esclaves, les deux catégories d’artefacts ayant été conçues à la même période et dans la même région. Autrement dit, ils partageaient la même histoire, et celle que retrace un musée demeure nécessairement incomplète si elle n’envisage pas cette simultanéité, voire cette corrélation. Fred Wilson avait intitulé son intervention Mining the Museum – un musée « miné » qui devenait aussi, de ce fait, le sien (mine).

À cet égard, on ne peut que regretter que la belle exposition que le musée d’Arts tout proche consacre au même moment à La mode. L’art de paraître au XVIIIe siècle n’ait pas été un tant soit peu « minée ». Il aurait suffi, pour cela, d’en truffer le parcours d’une ou deux embûches – qu’en un endroit au moins, dans l’intervalle séparant un costume d’un tableau, un cartel ou une voix fasse résonner, par exemple, quelque écho de Voltaire, ne serait-ce que pour rappeler aux visiteurs que c’est à ce prix-là qu’on s’habillait alors, et avec ces couleurs qu’on peignait en Europe.