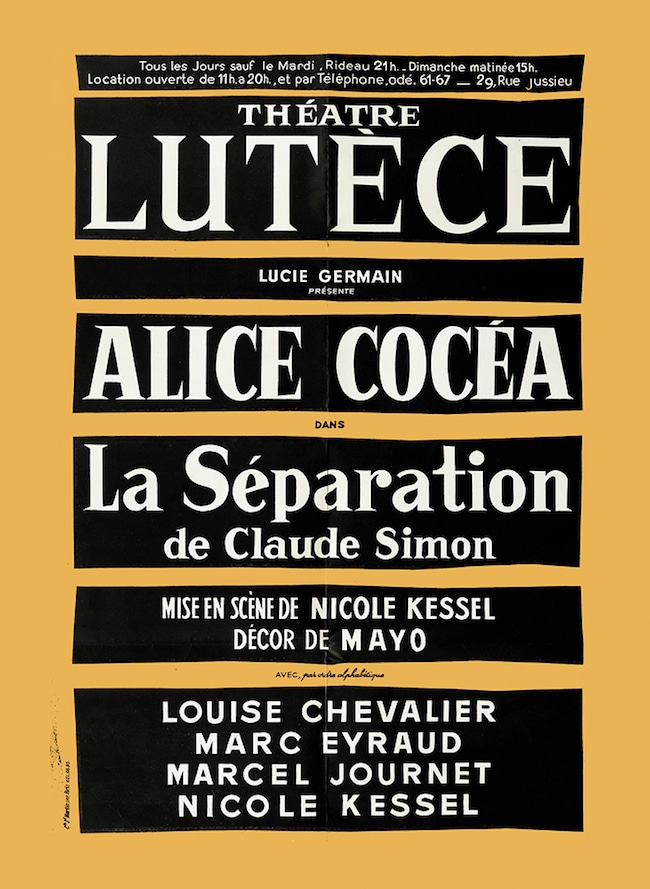

Un texte inédit de Claude Simon est en soi un évènement. Après Le cheval (aux mêmes éditions, 2015), on doit à Mireille Calle-Gruber la publication de la seule pièce de théâtre du grand romancier, exhumée de ses manuscrits (conservés à la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet), les éditions de Minuit ayant, à l’époque, refusé de la publier. La séparation fut jouée en mars 1963 au Théâtre de Lutèce, cinq ans après la publication de L’herbe, dont elle reprend la trame et les motifs.

Claude Simon, La séparation. Postface de Mireille Calle-Gruber. Les éditions du Chemin de fer, 160 p., 17 €

Le titre évoque le dispositif théâtral : une cloison entre deux cabinets de toilette, séparation équivoque car, les miroirs des deux coiffeuses étant dos à dos, les images des femmes à leur toilette s’y superposent – on devine le parti qu’on peut en tirer. Côté cour et côté jardin, les chambres, invisibles des spectateurs ; au fond, des fenêtres donnant sur les frondaisons d’un parc au pied duquel passe le chemin de fer, instrument de l’Histoire et des destinées. Réduit à l’intrigue, c’est un drame bourgeois. De part et d’autre de la cloison, deux couples se déchirent. D’un côté, les parents : Sabine, une sorte de cacatoès bariolé qui ressasse ses jalousies et sa peur de vieillir, et Pierre, un fils de paysan devenu professeur de faculté (« cent dix kilos de viande à moitié impotente vantant les beautés des langues mortes ») ; de l’autre côté, leur fils, Georges, joueur invétéré, veule et cynique, qui rejette ce père « en forme de bibliothèque » et, inversant le parcours social de sa famille, se fait paysan, au grand dam de sa jeune épouse, Louise. On comprend peu à peu que celle-ci se prépare à quitter Georges pour rejoindre son amant – encore peine-t-elle à se décider : la retient son affection pour une vieille femme à l’agonie qui ne reconnaît plus qu’elle. C’est autour de la mourante, Marie, la sœur aînée de Pierre, qu’on ne voit pas, qui n’est plus « qu’un paquet d’os dans un sac de peau fanée » veillé par une sorte de Charon femelle bossue et contrefaite, c’est autour d’elle que tourne lentement le récit – elle en est le centre aveugle et le seul moteur.

Claude Simon, Yvonne Ducuing, Tante Mie (Artémise Simon), Perpignan vers 1948, Archives Claude Simon

L’herbe était né comme le roman de « tante Mie », la tante paternelle de l’écrivain, décédée depuis peu et qui lui avait été chère. Un grand nombre de circonstances et de détails du roman, puis de la pièce, sont empruntés à la réalité familiale, que l’auteur transfigure pour l’ajuster aux besoins de la fiction. On peut en juger en consultant les documents annexés au texte, en particulier les extraits des carnets de ménage de tante Mie insérés dans La séparation, ou une photo de sa jeunesse décrite par Louise, ou encore les notes prises par l’écrivain durant l’agonie de sa tante, d’une précision cruelle (« peau brunissant et parcheminée, tout le profil plus aigu, tendu… »). Dans le récit, c’est Louise qui tient la place de Claude Simon ; c’est elle qui reçoit de la vieille dame la boîte contenant ses trésors, des bijoux de trois sous, des boutons, les carnets de compte qu’elle a méticuleusement tenus jusqu’à la fin, legs dérisoire et poignant auquel semble alors se résumer sa vie. On sait que ces greffes d’une réalité documentaire sur la fiction seront plus tard l’objet d’un débat avec Robbe-Grillet, que cette contamination gênait.

Claude Simon récusait le terme d’adaptation théâtrale. Forme et fond étaient pour lui indissociables : l’écriture pour le théâtre produit un autre objet. C’est évident dès les premières pages, où les propos de Louise sur la mourante (« Mais elle n’a rien, personne, et personne ne la pleurera… ») s’adressent à son mari alors que, dans L’herbe, ils s’adressaient à son amant. Celui-ci a disparu de la pièce, qui resserre la focale sur les deux couples, et la fin est plus ambiguë : on ne saura pas si Louise renonce à partir, comme dans le roman. Ce qui intéressait Claude Simon, dans la transposition au théâtre, c’est la possibilité d’une simultanéité des actions, ce que ne permet pas le roman où, écrivait-il, « l’on est bien forcé d’énumérer les choses successivement ». Dans La séparation, la cloison crée deux scènes où peuvent se développer des actions parallèles – de façon toutefois assez limitée : tandis que la parole occupe un côté, l’autre n’abrite qu’un jeu muet.

Mireille Calle-Gruber note que la pièce est conforme au modèle de la tragédie grecque. Comme dans celle-ci, et comme dans la tragédie classique, les actions ne sont pas montrées, mais décrites – à l’exception notable de la scène finale, où l’on voit le vieux couple chuter et se relever sans fin dans une pantomime grotesque et touchante. Pour le reste, la pièce témoigne d’un mépris des conventions du théâtre qui explique en partie la division de la critique. Les dialogues, qui forment d’ordinaire l’essentiel des textes théâtraux, sont ici entrecoupés de longs monologues. Par ailleurs, Claude Simon n’a pas cherché à donner une voix propre à chaque personnage ; c’est la même voix qui passe de bouche en bouche, celle du romancier. Tout prend corps dans la langue, tout est récit. La séparation se lit comme un roman.

Affiche de La Séparation (mars 1963)

« Écoutez : maintenant elle va mourir, et jamais…… Je pense à ce corps : jamais il n’aura connu, jamais elle, jamais un homme n’aura…… Exactement comme au jour de sa naissance ! C’est comme si tout ce qui dépassait de ses robes, les mains, la figure, avait jauni, vieilli, mais qu’en dessous elle était restée comme au premier jour : avec cette grosse tête disproportionnée qui fait qu’elle fait penser à un nouveau-né, vous savez : tout de suite, quand ils ont encore leur affreuse tête chauve et ridée de petits vieux, comme s’ils venaient au monde avec le visage qu’ils auront le jour de leur mort, hurlant, épouvantés, comme s’ils savaient déjà prophétiquement tout ce qui les attend !… […] Comme si Dieu nous envoyait sur terre avec le visage que nous aurons quand il nous rappellera à lui. Comme si quelque part il y avait ces interchangeables têtes ridées et qu’on les reprenne simplement chaque fois pour les remettre telles quelles sur un corps neuf sans même prendre la peine d’effacer les traces de tout ce qu’on a souffert. »

Le texte tient donc « par la force interne de son style », comme le rêvait Flaubert. C’est un flux qui progresse à l’aveugle, par vagues successives, arrachant peu à peu un sens qui aussitôt se métamorphose et se ramifie à coups de c’est-à-dire, ou plutôt, comme si, glissant de l’hypothèse à la réalité (l’arrivée de Marie dans un train à bestiaux après la débâcle de juin 1940, décrite par Georges puis par Louise, qu’aucun des deux n’a vue), mêlant époques et personnages, multipliant les embardées, les incises, telle cette scène de guerre appelée par presque rien, qui fait écho au Cheval et à La route des Flandres. Pour ceux qui n’ont pas lu Claude Simon, La séparation est donc une belle introduction à son écriture et à son univers. Quant aux autres, ils retrouveront avec plaisir les personnages de L’herbe dans une version inédite – à quoi s’ajoute l’intérêt des documents annexés, qui éclairent le travail du romancier. On regrettera seulement l’impression sur un papier de jeune fille, d’un bleu céleste qui ne facilite pas la lecture, et rend même pénible celle de la postface, composée en petits caractères.