Marie Joqueviel nous livre ces temps-ci son premier livre de poète. Elle y révèle un talent qu’on pouvait déjà soupçonner dans ses essais d’universitaire, où ses analyses, perspicaces et sensibles, sont en quelque sorte à cheval entre la poésie et la critique.

Marie Joqueviel, et nous, entre. Photos d’Adrien Perrin. Éditions de la revue NU(e), coll. « poèm(e) », 100 p.,

Marie Joqueviel–Bourjea, Dany Laferrière. Écrirevoir. Hermann, coll. « Vertige de la langue », 97 p., 22 €

Nourrie de poètes contemporains (Yves Bonnefoy, Jacques Réda, Jean-Paul Michel, Georges Perros, Lorand Gaspar, Marie-Claire Bancquart, Claude Esteban…), de poètes plus anciens (Baudelaire, Verlaine, le Valéry des poèmes en prose), de poètes allemands (Rilke, Bachman, Celan) qu’elle lit dans le texte, de romanciers et de critiques, Marie Joqueviel peut aussi, en tant que « chercheuse », s’intéresser à des écrits plus éloignés de ses goûts personnels, appartenant à des espaces linguistiques et temporels très divers, afin de « comprendre ce qui se passe en eux ».

Les quatre poèmes de et nous, entre sont introduits par une citation d’Yves Bonnefoy, tirée des Planches courbes, dont voici un extrait :

« Elle chantait, si c’est chanter, mais non,

C’était plutôt entre voix et langage

Une façon de laisser la parole

Errer, comme à l’avant incertain de soi. »

Des « sons se cherchent », ils sont nés d’un visage ou bien c’est le visage qui surgit grâce à eux. Le lecteur, comme l’auteure, se tient au bord d’un seuil, d’un chant qui prend une apparence de prose, cassée par le décrochement d’un vers, recommencée après un trait :

« si peu

si peu

——— que parfois je parle sans m’en apercevoir » ;

ou comme suspendu à une virgule au-dessus d’un double interligne :

« Le ciel est beau d’être vide,

il ne dit rien il est, il ne nous regarde pas, il ne nous enveloppe pas, il est posé sur la terre, c’est tout. »

Dans le premier poème, « Au seuil du lied », qui doit quelque chose au Récitatif de Jacques Réda, la voix qui s’exprime demande calmement mais avec insistance qu’on l’écoute, elle s’adresse à quelqu’un, l’interroge et le prie. Elle évoque ou raconte, à ce « tu » invisible et qui ne répond pas, des traversées de mondes, un pont, sans fin ni origine, le vide autour, dessous, la solitude. Et le désastre, aussitôt contredit par « le temps d’un sourire », et le désir : d’un corps, de vie.

La voix raconte, avec des mots qui sont seuls importants bien que simples, empruntés au langage quotidien :

« J’essuie mes mains sur mon tablier, au seuil,

je passe ma main gauche sur mon front, je rentre. J’ai à faire. La porte reste grande ouverte. »

Comme la porte, le poème reste ouvert, il invite. On pressent que demain sera beau, avec « rien que des bras et la folie du jour », « la vie impérative ». Et la voix qui nous parle l’est aussi, impérative. Déterminée bien qu’en retrait. Insistante et voilée. Désemparée et violente. Peut-être, se demande-t-elle, pour qu’une autre apparaisse et naisse de la première dans la coïncidence de deux antinomies ? La seule tâche qui compte étant de respecter « un rythme […] qui s’impose » mais sans le déformer ; d’être à l’écoute de l’inaudible – la langue en soi ; de respecter ou d’accepter quelques principes : prendre le temps de s’écouter, se contenter de regarder « tomber l’écriture dans le jardin », alors que « la défaite est déjà dans les mots ».

Ni prétentieux ni autosatisfait, le projet littéraire se dit avec précision. Il s’agit pour l’auteure de creuser en soi « jusqu’à ce que nous devenions corde sensible », au moyen de retours mélodiques qui contribuent à l’impression d’une douceur têtue, d’une détermination qui n’a pas dit son dernier mot.

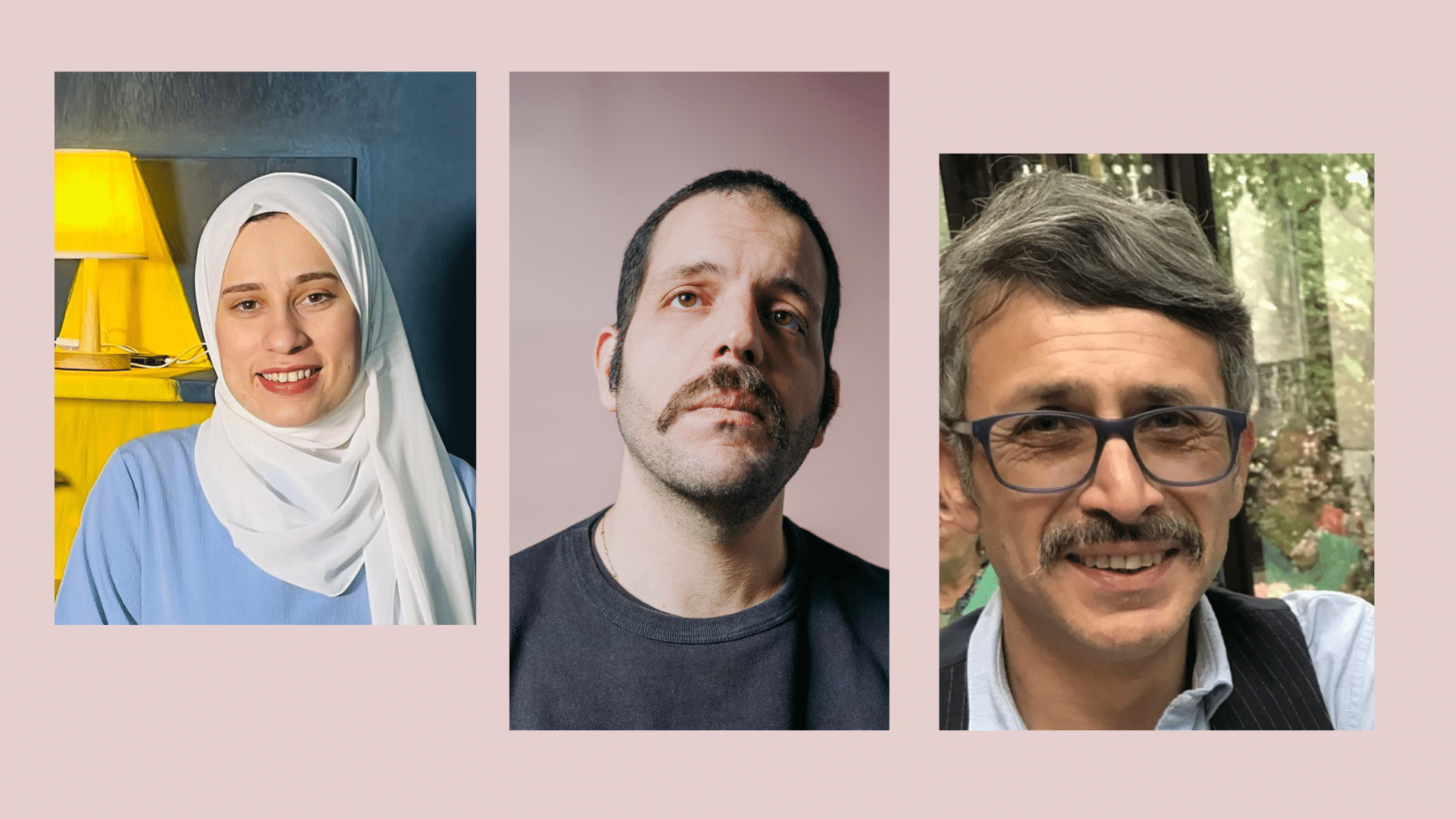

Dany Laferrière © Jean-Luc Bertini

Quand Marie Joqueviel redevient essayiste et se tourne vers les autres, poètes ou peintres, elle s’intéresse à Jacques Réda (La dépossession heureuse, 2006, À pied d‘œuvre, 2015), à Paul Valéry (Faut-il oublier Paul Valéry ?), au peintre Jacques Clauzel (Jacques Clauzel : Catalogue), plus récemment à Dany Laferrière, dans une étude où elle revient à son amour de la peinture.

Voir pour écrire, écrire pour voir, deux mouvements, deux manières d’être qui brouillent les frontières entre les genres et lui permettent de dégager, de rendre à la lumière l’amateur de peinture ainsi que le poète, cachés sous la notoriété du romancier haïtien. « Ce n’est pas la peinture qui reproduit la vie, c’est, à l’inverse, la vie qui ne cesse de nous offrir des tableaux saisissants. » Et elle ajoute, plus loin, cette belle formule : « La peinture sait. » Puis elle cite un passage de J’écris comme je vis, un livre d’entretiens du romancier avec Bernard Magnier, où Dany Laferrière, à une question du journaliste, répond que le tableau d’Henri Matisse, Le grand intérieur rouge, à l’origine de son roman Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, lui a « sauté au visage » parce qu’il lui a donné l’impression « de regarder à l’intérieur de lui-même » et qu’il est dans la tradition des grands tableaux primitifs haïtiens. De même, c’est la lecture de Feuilles d’herbe, de Walt Whitman, qui accompagne le narrateur de Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ? et qui lui ouvre une fenêtre sur l’Amérique du nord.

Après avoir ajouté la puissance du regard au son mat des mots, Marie Joqueviel, dans un mouvement circulaire, revient au poème et à son écriture, à la constance de sa présence. Et elle conclut « qu’accepter de voir, c’est accepter de s’en remettre au lendemain, à l’inconnu. Jusqu’à s’autoriser, dans un avenir encore insu, à prendre la parole ». Difficultés à surmonter, confiance en soi à conquérir. Un long parcours, ponctué de défaites et d’éblouissements, pour le Haïtien Dany Laferrière comme pour la Française Marie Joqueviel.