– Tu ne vas pas le relire en entier, quand même ?

– Non, mais me promener de nouveau dedans, le parcourir en tous sens ou dans des sens différents.

– Si tu ne fais ne serait-ce que le commencer, tu ne pourras plus t’arrêter.

– C’est probable. Ce ne sera guère que la troisième fois.

Alors c’est parti.

Victor Hugo, Les Misérables. Édition établie par Henri Scepi avec la collaboration de Dominique Moncond’huy. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1 757 p., 65 € jusqu’au 30 juin 2018, 72 € ensuite

Trois fois Les Misérables donc. Une première fois dans deux volumes de la « bibliothèque verte », le premier intitulé « Cosette », le second « Marius ». Il y avait déjà de la pitié, de l’histoire, un seau trop lourd, une grande poupée, la politique. Mais rien de l’histoire d’amour entre Cosette et Marius, qui s’était perdue sans doute entre les deux tomes et qui fut la surprise magnifique de la deuxième lecture, faite dans une édition complète en trois volumes de la collection « Folio ». Là, outre l’histoire d’amour qui m’a saisie et s’accordait parfaitement au romantisme de mon âge, j’ai senti le roman du siècle. Je comprenais la force des barricades dont j’avais fait le roman de ma propre naissance en juin 1968 (que rien d’historique ne vient avérer). Je comprenais que la langue n’était pas une et qu’il y avait de multiples langues étrangères dans le français (je développais alors mon goût pour la traduction). Je comprenais les ombres de Jean Valjean, son amour infini pour Cosette qui pouvait aller jusqu’à l’aimer d’amour d’homme et être jaloux de Marius. Je comprenais enfin plein d’envers concrets (les bas-fonds de Paris – Hugo a lu Eugène Sue, ses égouts qu’on parcourt réellement, les dents qu’on vend pour avoir de l’argent, l’argot des métiers, les trahisons, les luttes toujours couronnées d’insuccès, la misère des femmes, la misère de ceux qui volent pour manger) et surtout ses symboles (derrière l’histoire de ces personnages particuliers, il y avait le monde entier et c’est peut-être cela, l’envers du monde et l’envers de chacun).

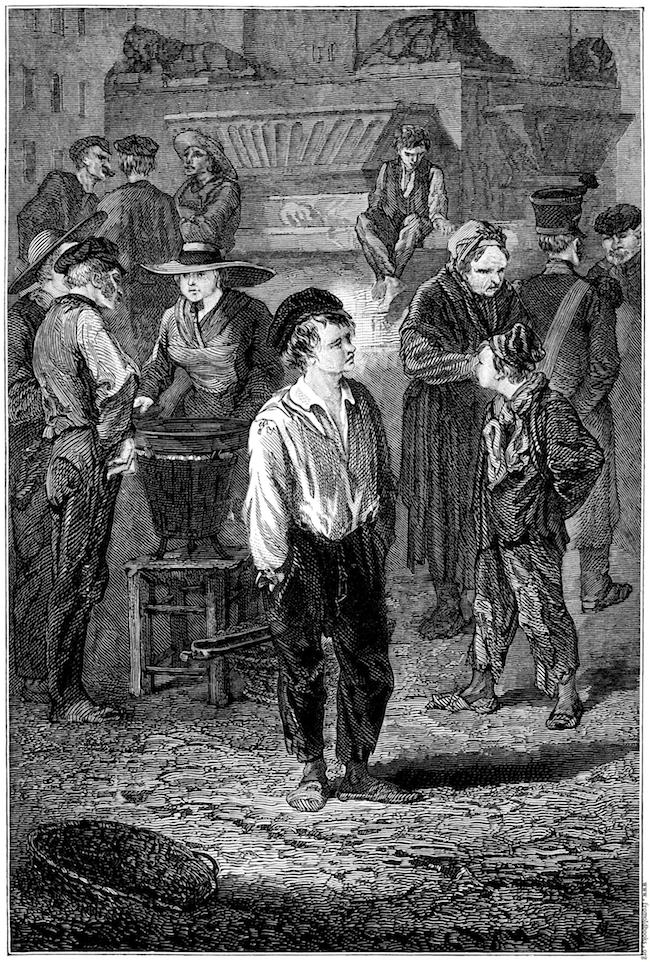

Qu’attendre alors d’une troisième lecture ? Qu’est-ce que ce roman, aujourd’hui, me donne encore comme avenir ? Avant de répondre à cette question – comme je l’ai relu intégralement avant d’écrire cet article, j’y répondrai – je signale que c’est la première fois que je le lis en un seul volume. Je suis passée de deux à trois à un. Courbe, spirale, élargissement, concentration, retour. Le monde peut tenir en un seul livre comme il peut se partager en plusieurs. Il existait déjà une édition « Pléiade » en un volume, celle de Maurice Allem, mais elle datait de 1951 et elle ne se trouvait pas dans ma bibliothèque (alors que j’ai deux éditions de Proust, deux de Mallarmé et deux de Rimbaud dans la même collection). Première fois en un seul volume, donc, mais la lecture est prise dans un mouvement d’augmentation : il y a des pages écartées par Hugo du manuscrit final (dont l’édition actuelle ne reproduit qu’un dixième environ), des fragments qu’on n’avait jamais lus, sur le canal Saint-Martin, la réunion des étudiants républicains dans une carrière, des yeux phosphorescents, « des têtes étranges se mouvaient dans la lividité terreuse du souterrain » ; il y a une « Note sur la scène et l’image » qui raconte l’histoire des illustrations des Misérables, de ses adaptations avec un dossier iconographique rassemblant d’amusants dessins de presse ainsi que les portraits de personnages par Hugo lui-même ou par Gustave Brion, propices à ouvrir l’imaginaire et à donner une idée de l’extraordinaire postérité scénique et audiovisuelle du roman. Un seul volume pour plus qu’un livre, donc, voilà ce qu’offre cette édition d’Henri Scepi, en plus de la promesse d’une nouvelle lecture.

La troisième lecture a été celle de l’élargissement du roman, de l’élargissement de la prose, devenus à la fois plus vastes et plus libres, puisqu’élargir, c’est agrandir et remettre en liberté, pas forcément dans le même mouvement. Le roman s’étend d’accueillir en lui notre passé, le passé de nos lectures et celui de nos expériences. Il s’élargit aussi de faire découvrir la justesse et l’actualité de sa langue prise dans un emportement aussi vif qu’hospitalier. Cet élargissement a une figure, il a un nom : Jean Valjean. Jean Valjean, l’éternel évadé qui profite de la nuit pour voler, pour franchir des murs et pour protéger les faibles mais qui n’oublie jamais « que sa place était vide aux galères, qu’il avait beau faire, qu’elle l’y attendait toujours. » Jean Valjean, cette figure non manichéenne de la lutte entre le bien et le mal parce qu’elle repose sur les ambivalences de la langue et des noms : Jean Valjean, deux fois Jean ; voler, s’enfermer dans le mal et être libre dans le bien ; élargir, agrandir et libérer. Jean Valjean, à la fois Jésus et Barabbas, à la fois Messie et Judas, comme le rappelle Pierre Michon, coupable parce que survivant et superlativement vivant.

La lecture actuelle a donné de la profondeur à la pitié. Celle-ci n’est pas seulement la grandeur superficielle qu’il peut y avoir dans la charité, celle de Mgr Myriel auprès de tous ceux que la société rejette, celle de Mgr Myriel ajoutant aux objets volés par Jean deux chandeliers d’argent. Elle n’est pas non plus l’émotion sensible que l’on ressent devant les souffrances de Cosette puis celles de sa mère Fantine où l’indignation le dispute à l’illusion du partage. La pitié est plutôt la forme la plus incandescente de l’amour humain, un amour spirituel qui s’exprime au moment de la mort et qui constitue la vérité de son sujet. Il y a une pitié hugolienne comme il y a une pitié tolstoïenne (exprimée pleinement devant l’animal mort), comme il y a une pitié proustienne (devant le visage de la grand-mère mourante). La pitié hugolienne c’est l’émotion suscitée par la souffrance des pauvres, des anonymes. Par elle se maintient interminablement le non-sens que la tragédie oppose au sens donné au Mal et à la violence ; le cri irréductible de la voix endeuillée. La fonction du roman est de maintenir ce principe tragique de la compassion. Barthes a su reconnaître cette vérité du pathos comme force de lecture et comme nécessité absolue de la littérature : « Ce que je puis dire, ce que je ne peux faire autrement que de dire, c’est que ce sentiment qui doit animer l’œuvre est du côté de l’amour : quoi ? La bonté ? La générosité ? La charité ? Peut-être tout simplement parce que Rousseau lui a donné la dignité d’un “philosophème” : la pitié (ou la compassion). [1] » Il ne faut pas forcément trois lectures pour le comprendre, mais il faut avoir eu l’expérience de la mort d’un être aimé.

La lecture actuelle met en avant enfin la relation de la littérature au témoignage. L’histoire racontée, qui s’étend de Waterloo aux journées insurrectionnelles de juin 1832 est certes récente mais pas contemporaine à la rédaction du livre, écrit pendant l’exil. Le 20 mai 1861, Hugo écrit à son fils François-Victor : « Je suis ici près de Waterloo. Je n’aurai qu’un mot à en dire dans mon livre, mais je veux que ce mot soit juste. Je suis donc venu étudier cette aventure sur le terrain, et confronter la légende avec la réalité. Ce que je dirai sera vrai. Ce ne sera sans doute que mon vrai à moi. Mais chacun ne peut donner que la réalité qu’il a. » Le but est bien d’écrire l’histoire et de le faire avec son expérience, sa « réalité ». Il y a en cet écrivain une expérience qui n’est peut-être pas plus grande que celle des autres humains mais qui occupe certainement plus de place. Il va s’agir alors d’ouvrir la langue à cette occupation, adapter la langue au réel qui l’étreint, d’élargir la prose pour accueillir en elle des voies jusque là enfouies et des significations nouvelles. Ainsi lorsque Toussaint dit, au moment où la révolte commence, le 5 juin 1832, « il paraît qu’il y a du train » ou que Thénardier dit à Valjean portant le corps de Marius à travers les égouts, « part à deux », on comprend ce que veut dire un seul mot et que ce mot seul est juste. Cela fait passer bien des moments plus lourdement épiques et comprendre comment on augmente avec peu, avec la langue des pauvres, l’expression des misères, des fragiles lumières de la terre.

-

Roland Barthes, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », Œuvres complètes, t.V, p. 468.