Dès & le plus grand poème par-dessus bord jeté, paru en 1983 [1], Bernard Chambaz a attiré l’attention des lecteurs pressentant qu’une nouvelle génération frappait à la porte. Loin de faire allégeance aux thèses des avant-gardes virant à l’académisme, son écriture tenait compte néanmoins de ce qu’avaient eu de pertinent leurs critiques de littérature. Elle les intégrait pour éviter tout ce qui, lyrique, réaliste ou surréaliste, relevait d’une forme de poétisme.

Bernard Chambaz, Etc. Flammarion, 220 p., 18 €

L’esperluette du titre disait que l’auteur intervenait d’abord dans le champ de la lecture muette [2], et les douze syllabes qu’il n’y avait pas de forme coupable. Le latin de Corpus [3], deux années plus tard, revendiquait, lui, un enracinement dans ce que la culture classique avait de fondateur et de nécessaire à la perception du présent. Sans taire la part obscure de l’humain, sans afféterie, les poèmes de Bernard Chambaz, dans des séquences comme perpendiculaires à ce qu’aurait été un récit du vécu, restituaient le caractère « radieux » de l’Italie et de certains moments d’existence.

Puis, en 1993, il y eu la mort brutale d’un des trois enfants qui traversaient en courant les pages. D’un coup, le verbe « écrire » a dû prendre en charge le pire.

Vingt-trois années de voyages un peu partout sur la planète, de lectures pénétrantes, d’attention à l’histoire et aux histoires, et une trentaine de livres plus tard – essais, récits, romans, poèmes –, l’effroyable est toujours là mais ses forces de destruction ont été contenues et transformées. Anne est toujours la dédicataire. Les éléments du drame sont symbolisés (Martin, dont le prénom était une déchirure, s’incarne désormais dans les martins-pêcheurs salués avec tendresse au gré de rencontres ici ou là). Globalement, l’art poétique est riche d’une empathie avec le monde et le passé qui n’est pas sans réinterpréter la phrase de Nietzsche : « Le chemin a été long et semé d’embûches mais j’ai appris que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. »

Avec ses cinq poèmes que porte la proximité qu’a toujours eue Bernard Chambaz avec Verlaine, Desnos, du Bellay et les poètes américains, Etc. marque l’entrée dans l’automne de la vie. C’est une célébration de quelques poètes et de quelques-uns de leurs vers « donnés » [4] qui sauvent un écrivain de l’oubli et tissent la mémoire des générations. C’est aussi une de ces œuvres plus que rares susceptibles d’emporter aussi bien l’adhésion des « spécialistes » que des lecteurs (de romans, d’essais) et des amateurs (de peinture, de théâtre, de danse…) qui consacreraient volontiers un peu d’attention à la poésie s’ils n’étaient refoulés par les recherches solipsistes, la platitude de sous-produits élevés au rang de chefs-d’œuvre… et les guerres de pouvoir (très, très symbolique) achevant de démanteler un domaine qui depuis vingt ans n’est qu’une survivance.

Une dernière année plutôt calamiteuse

malgré les paquets de joie

fugace que lui procurait son optimisme increvable

une femme en robe

légère qui avance vers lui – le soleil dans le dos –

des petits verres mais beaucoup

– la commande des vingt-quatre sonnets à dix francs

le sonnet

avec les sansonnets dans les arbres

c’est une facilité peut-être

mais autant la porter au crédit de la « main de gloire »

comme il dit

Verlaine et retourner au soleil se chauffer les os

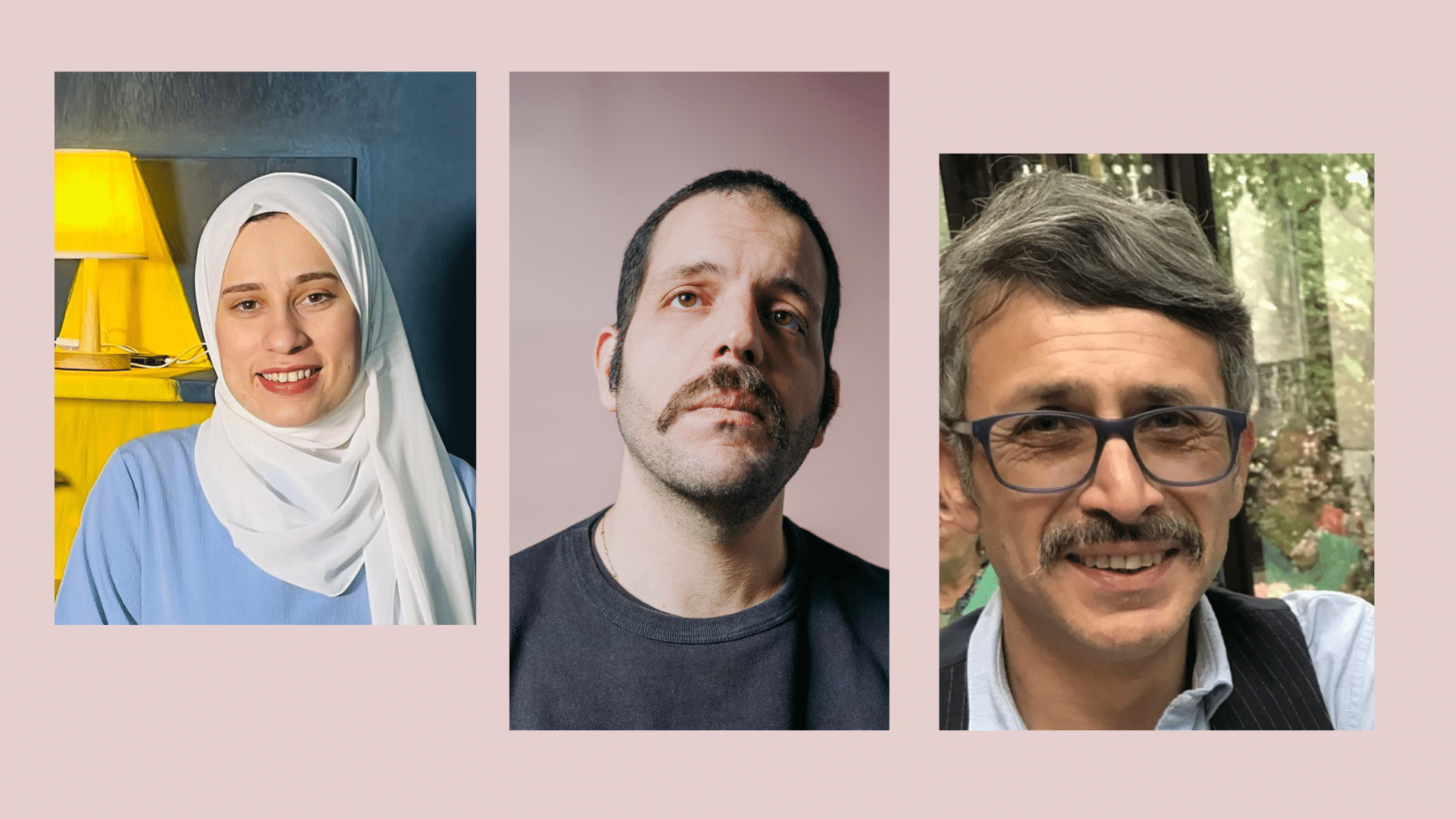

Bernard Chambaz © Astrid di Crollalanza

Il y a quelque chose d’inexplicable dans ton livre car on en sort avec un sentiment de lumière et d’apaisement alors que sa matière est terriblement sombre. Comment parviens-tu à résoudre cette contradiction ?

Tu parles d’un sentiment de lumière et d’apaisement de ce livre alors que la matière en est terriblement sombre et d’une contradiction que j’aurais résolue.

En préalable, je voudrais indiquer, quitte à décevoir, qu’il est toujours difficile de répondre à des questions qui obligent à commenter un livre qu’on a soi-même écrit, même si je les considère avec la même incrédulité que les questions du Lagarde et Michard de naguère, et que les réponses seraient au mieux comme les fondements d’un nouveau livre, sinon les fondations – repensées – du livre en question. Cela dit, je m’y plie volontiers.

Naturellement, la lumière peut être sombre et lumineuse, comme en peinture le Black on Grey étincelant et franchement désespéré de Rothko à l’avant-veille de sa mort, mais je crois comprendre qu’il s’agit là d’une lumière ensoleillée. Je serais heureux qu’elle apparaisse ainsi et j’aimerais bien qu’on y entende aussi, sans présomption : « resplendissante » et « limpide ». C’est ce que j’ai essayé de faire, de rendre, avec une légèreté qui explique peut-être cette impression. Oui, c’est le soleil sous lequel ont vécu Verlaine, Desnos, du Bellay, et sous lequel nous vivons. Qui dit soleil, dit nuages, ombres, pénombre, etc., grand soleil, on ne dit pas petit soleil, c’est dommage.

Mark Rothko, Black on grey (1970)

Apaisement, ce n’est pas paix. Tu places ce livre dans la suite de mes livres, après Été et Été II notamment. Je ne sais pas si la paix est plus grande ici ni si la peine est amoindrie, pas sûr, mais son écho très probablement, et le tumulte moindre, les vers davantage posés que les séquences de « prose » qui donnaient une tonalité plus mouvementée.

Quant à la matière, elle n’est pas si sombre. Au-delà de la mort (des poètes et de notre martin-pêcheur), elle dit la vie qui fut, qui a été, qui, dans une certaine mesure, est. Verlaine est vivant. Desnos est vivant. Ils sont même formidablement vivants. Du Bellay un peu moins mais il est si beau, si touchant, si proche, à Rome comme dans son petit Liré. La contradiction, si contradiction il y a, ce sont eux qui l’ont résolue. Leur vie est exemplaire – leur optimisme increvable m’en impose ; Verlaine à l’hôpital, Desnos dans le camp, Bénézet dans les poèmes de son dernier recueil.

Une des forces de cette suite… de suites, c’est la justesse constante des coupes. Elles mettent la parole dans un autre temps, dans un autre rapport au vécu. La versification qui en résulte est une belle illustration de la formule qu’aimait répéter Jean Tortel : « Le vers est libre de tout, sauf de ne pas être un vers. »

J’aime beaucoup cette formule. Je la comprends comme une défense de la poésie, comme un rappel à la plus haute exigence. Avec le vers libre, le poème n’obéit plus à des règles quantitatives mais à une règle, infiniment plus subtile, qualitative, qui est l’essence même, jamais élucidée, du poétique. Si on ne peut plus s’abriter derrière des strophes et des pieds parfaitement alignés, pas question non plus de le laisser aller (le vers) à vau-l’eau. Au début du XXe siècle, deux poètes ont montré la voie : Apollinaire et Cendrars. Et le miracle, c’est que la poésie assoit des œuvres aussi prosaïques que les Lettres à Lou ou Le lotissement du ciel.

Pour la « justesse constante des coupes », je ne saurais dire. Il y a assez peu d’hésitations, quelques tâtonnements, beaucoup de diction à voix muette, un équilibre à trouver entre l’oreille et l’œil ; il faut s’assurer sans relâche de la longueur des vers, juger du bon rythme, c’est-à-dire du rythme approprié. Quoi qu’il en soit, c’est un des grands bonheurs que nous donne le travail du poème.

Que cette versification mette la parole dans un autre temps, dans un autre rapport au vécu, j’en accepte l’augure. N’est-ce pas la vocation même de ce que nous nommons « littérature » et du principe humaniste qui nous anime ?

Ce qui fait aussi d’Etc. un livre hors du commun, c’est que tout y relève d’une forme d’amour. Les allusions à ton fils, les indications biographiques, les citations, les situations où apparaît celle qui a partagé avec toi les épreuves… Rien n’est technique. Rien n’est a priori poétique.

Bien entendu, c’est un livre amoureux. Mais ce n’est pas si hors du commun que ça et c’est aussi ce que j’ai appris des poètes américains (Cummings, Williams). Autour de nous, je le lis chez les poètes que j’admire (Fourcade, Sacré). Sans compter que l’amour courtois ou pas trop courtois est quand même une des sources essentielles de la poésie – et de la vie en général.

Le poète américain E. E. Cummings (1894-1962)

L’amour vise, si je puis dire, notre fils Martin, dont ces poèmes assurent, si je puis dire encore, un minimum de présence, une poignée de mots contre la disparition. Avec « mon amoureuse », ce ne sont pas seulement les épreuves que nous avons traversées et partagées qui nous sollicitent, mais toute la vie que nous passons ensemble (bientôt cinquante ans, « quarante-huit ans et demi aujourd’hui », quand je l’ai écrit). La vie amoureuse a d’ailleurs son petit lexique (colibri, roucoulis, convoler, etc., jamais si bien venu). Enfin, pour aller vite, je serais prêt à renverser ta proposition – rien n’est a priori poétique – en un « tout est poétique », qui redit avec notre tendre Hölderlin que l’homme habite la terre en poète.

Aragon, qui n’apparaît pas à son avantage dans Vous avez le bonjour de Robert Desnos, Aragon parle du bel canto, cette part du langage qui échappe au vouloir. Le plus souvent, elle exprime une négativité. Sauf chez toi et chez quelques autres que l’on peut compter sur les doigts de la main.

Il est loin de moi, le bel canto d’Aragon mais je partage ce sentiment sur les tournures qui, parfois, font s’envoler le poème. En revanche, je n’ai pas oublié l’incipit de son poème « Le fou d’Elsa » et comme il m’a fait battre le cœur avec son histoire de la veille [du jour] où Grenade fut prise. C’est sans doute là où Verlaine est un des plus doués, notamment dans ses lettres et dans Les mémoires d’un veuf, là où la poésie n’existe que par elle-même, sans chercher à l’être, au plus près de la langue comme on est au plus près du vent, allant vite, alliant la grâce à la simplicité. Aragon et toi évoquez la chanson ; alors, je pense à la Vénus chantée par Bashung que j’écoute en boucle ces jours-ci parce qu’il y a là quelque chose d’invraisemblablement bouleversant.

Et que tu l’aies repéré, ce rayonnement, dans mes premiers livres, me touche infiniment. Dans mon souvenir, Corpus a pour une part cette lumière. C’était en 1985. Et si je donne l’impression d’y revenir, tant mieux.

Comment aimerais-tu qu’un poète, dans quelques décennies, parle de toi ?

Ta question m’amuse. Déjà, il faudrait qu’un poète parle de moi dans trente ans. Pour s’en tenir à l’essentiel, j’imagine qu’il pourrait écrire que j’étais à cheval sur le XXe et le XXIe siècles ; ça ne mange pas de pain.

Propos recueillis par Gérard Noiret

-

Dans la collection que tirait vers le plus haut Mathieu Bénézet.

-

Celle que Roubaud nomme l’auralité.

-

Messidor, coll. « La petite sirène », 1985.

-

Selon Valéry.