« Je suis née contente à Oraibi, ancien village hopi perché sur un haut plateau d’Arizona ». C’est ainsi que commence la vie de la petite Tayatitaawa, « Celle-qui-salue-le Soleil-en-riant », celle qui à sa naissance, a poussé des cris « qui ressemblaient plus à des éclats de rire qu’aux pleurs ordinaires des enfants ». C’est par ces rires et cette joie que s’ouvre le magnifique « roman hopi » de Bérangère Cournut, Née contente à Oraibi qui donne voix à cette jeune enfant hopi, fille du clan de l’Ours gris par son père et du clan du Papillon par sa mère. Dans une enclave du bout du monde, à Oraibi, Tayatitaawa traverse les événements simples et magiques d’une vie, dans la langue limpide et lumineuse de Bérangère Cournut.

Bérangère Cournut, Née contente à Oraibi. Le Tripode, 302 p., 19 €

À la première personne du singulier, Bérangère Cournut retrace, pas à pas, la vie de Tayatitaawa sur les plateaux de l’Arizona. Pas à pas, pourtant née les pieds tordus à Oraibi, la jeune enfant avance à flanc de falaise, grandit au rythme de la lune et du soleil à l’horizon, marche et contemple ce paysage aride, au bord du vide. Pas à pas, Tayatitaawa franchit les roches ocres et trace sa propre ligne au creux des terres rouges et jaunes, en équilibre entre le dedans et le dehors. Née contente à Oraibi déroule et déploie avec éclat cette ligne dans l’espace et le temps, à l’image même de la ligne d’horizon qui scande le temps des Hopis. Nourrie de sources ethnographiques et d’un voyage chez les Hopis, Bérangère Cournut sait aussi s’affranchir de sa documentation pour mieux faire vivre une fiction qui se déroule à fil tendu et maîtrisé, permettant de penser avec lucidité le cours mouvant d’une existence.

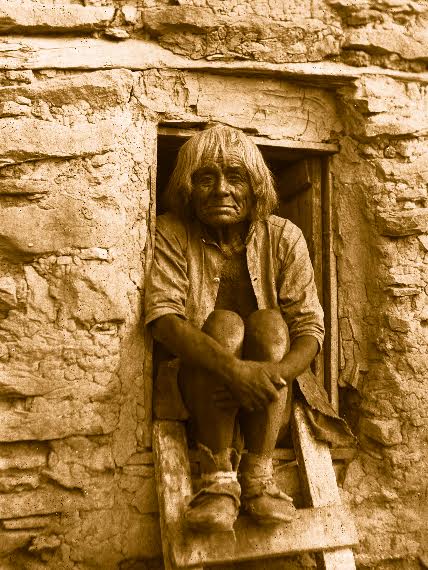

Portrait d’un vieil homme, James George Wharton, 1898 © University of Southern California

Les événements de la vie de Tayatitaawa circulent et s’enchaînent avec fluidité les uns aux autres, comme si chaque moment en appelait et en impliquait nécessairement un autre, dans une intensité linéaire grandissante. L’évocation de sa naissance appelle celle de son frère aîné, Mànkwatsi « Celui-qui-sait-s’y-prendre-avec-les filles », et qui avant même de savoir marcher « rampait en dehors de la maison accroché aux fesses des dindes sauvages ». L’amour pour ce frère fait écho à celui que Tayatitaawa porte infiniment pour son père, personnage magnifique, « rongé par un feu intérieur qu’il ne savait pas apaiser », homme des étoiles et du vent, à « la présence bien réelle », mais dont l’absence brutale et prématurée bouleverse à jamais le cours de sa vie.

La ligne que trace Tayatitaawa dans ce paysage, si lumineuse soit elle, est sinueuse. La narratrice aime son village, sa famille, et appréhende l’ailleurs, la vie sauvage ou aquatique louées par son père et son peuple : « J’en ressentais un peu de honte et ne lui disais pas, mais il me semblait que pour être une bonne personne il suffisait de rester avec son père, sa mère et les gens qu’on aime ». Ce repli, Tayatiaawa l’explore jusqu’au plus profond d’elle-même, si bien que l’on pourrait voir se dessiner dans Née contente à Oraibi, une ligne verticale, intérieure, qui s’entrecroiserait avec la ligne d’horizon du désert.

Femme préparant du maïs, James George Wharton, 1898 © University of Southern California

Au moment de la mort de son père, décrite à la fois avec distance et empathie, la narratrice se replie un peu plus sur elle-même en s’isolant du dehors, de la société et de ses rites : « Alors que j’étais au milieu de tous ces enfants et de leurs parrains, je ressentais l’hiver au plus profond de moi, isolée du monde vivant ». Bérangère Cournut souligne dès le début du livre la position d’équilibre de sa narratrice : « J’ai très tôt ressenti cette pulsation entre l’intérieur et l’extérieur ». Pourtant, la disparition de son père déséquilibre ce battement vital entre le dedans et le dehors jusqu’à provoquer chez Tayatiaawa des douleurs paralysantes l’obligeant à rencontrer un homme-médecine qui organise une transe thérapeutique pour la faire plonger au dedans d’elle-même. Le récit de ce moment est incroyable, efficace sur la narratrice et sur le lecteur. Bérangère Cournut parvient à décrire avec précision et retenue la rencontre de Tayatitaawa avec Maasaw, le dieu du feu et de la mort, dans un paysage fascinant, de feu et de gouffres, au cœur d’une transe maîtrisée par l’homme du clan de l’Ours Noir avec dans son regard « une lueur, presque un éclat de gourmandise » : « Il faisait chaud, dans ce canyon. Plus nous descendions, plus la température était élevée, l’atmosphère sèche et suffocante. […] Désormais il n’y avait plus un arbre, plus un buisson. Le chemin n’était fait que de cailloux qui roulaient sous nos pieds. » À ce paysage infernal, se superpose ce que l’homme-médecine nomme le « paysage intérieur » de Tayatitaawa, soutenu par sa « volonté vertébrale ».

Il est donc bien question de trouver un « point d’équilibre » pour la narratrice, aidée pour cela par l’homme-médecine, qui permet alors d’approcher et de penser la mort, comme l’explique l’anthropologue et ethnologue Bertrand Hell dans son essai, Possession et chamanisme, Les maîtres du désordre : « leur fonction sociale [celle des chamanes] est au tout premier chef de rendre pensable le malheur, quelle que soit la forme particulière qu’il revêt ». Bérangère Cournut, dans une langue à la fois sensible et riche, trouve elle aussi cet équilibre en donnant à voir ce malheur, le rendant palpable, à l’image du souffle de l’homme-médecine qui devient « bourrasque » : « La dernière a fini par me soulever dans les airs comme un fétu, emportant avec moi une volée de buissons d’amarante et de genévrier, qui me griffaient les bras, les jambes, le visage… » C’est par l’intermédiaire de la cosmogonie et des rites hopi, que Bérangère Cournut parvient à donner au malheur, ici l’absence, une présence à la fois rêvée et réelle. Cette expérience de décentrement de l’écrivain, qui est aussi une expérience du déséquilibre, fait alors écho à celle de Tayatitaawa qui expérimente l’autre monde et l’ineffable, dans toute sa sauvagerie : « L’extase, la possession, la fureur relèvent de l’ineffable, de l’expérience vécue de l’invisible, de ce que Roger Bastide nomme “le sacré sauvage”, et non de discours construits, d’une glose froide », écrit encore Bertrand Hell.

Autel, James George Wharton, vers 1898 © University of Southern California

La beauté de ce Née contente à Oraibi réside enfin dans la correspondance qui s’établit aussi entre l’intériorité des personnages et l’extérieur. La notion même de « paysage », évoquée par l’homme-médecine à travers celle de « paysage intérieur », apparaît comme le point de rencontre entre ces deux espaces. L’« espace du dedans », pour reprendre une expression du poète Henri Michaux à qui Bérangère Cournut avait déjà rendu hommage dans L’Ecorcobaliseur (Le Nouvel Attila, 2008), est intimement lié à cet « espace du dehors », ces étendues désertiques où il semble si simple de se perdre, de voir s’alterner ordre et désordre, visible et invisible : « Le ciel était de ce bleu profond et uniforme qui fait croire à une immense voûte de turquoise polie. Sous cette voute, pas le moindre souffle d’air, seulement le soleil qui déploie lentement sa course et noie d’une intense clarté tout l’horizon visible. »

Bérangère Cournut construit dans Née contente à Oraibi un paysage onirique splendide, à la fois intérieur et extérieur, où l’absence peut prendre corps, où le vide s’apaise et où chaque lecteur peut trouver ce que Tayatitaawa, fille du « peuple de la paix », appelle une « paix immense ».