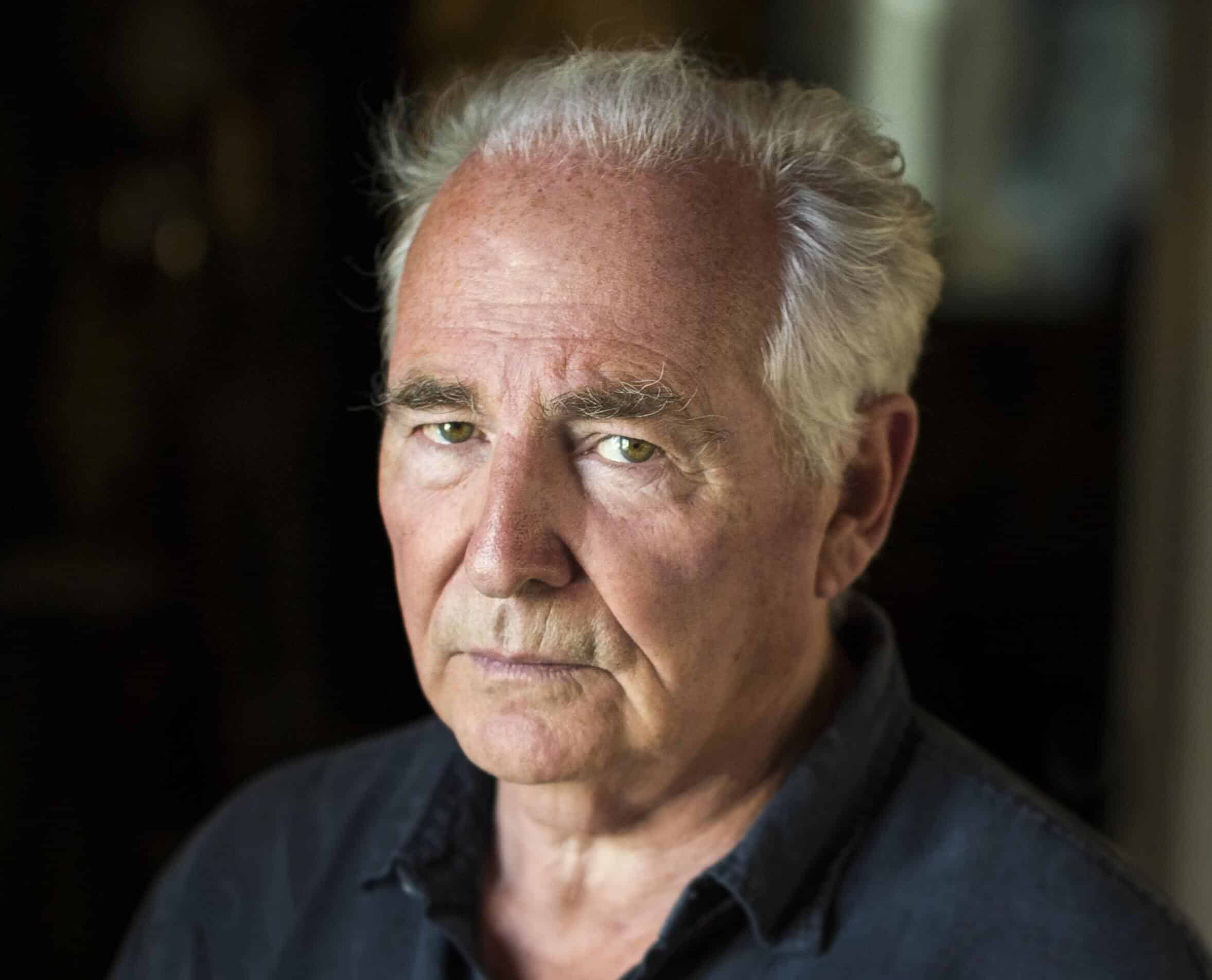

L’auteur de la bande dessinée Le café de la plage, Régis Franc, revient avec tact et émotion sur la vie de son père. L’histoire d’un homme simple doublée d’un rapport complexe.

On dirait un roman, façon XIXe siècle, avec tout l’attirail narratif nécessaire pour tenir en haleine le lecteur de passage, sans oublier quelques pauses descriptives, moments sensibles de partage : « Ils voyagèrent.

Un été, ils iront en Alsace. On mange bien. Bretagne ? Des fruits de mer, Roger se régale, il manque s’intoxiquer…

Ils vieillirent… »

Ou alors un film, un peu comme ceux dans lesquels joua Jean Gabin avant la Seconde Guerre, La belle équipe ou un autre, cette fois du côté du Sud de la France, le parfum des vignes, les lumières d’une ville, le pittoresque qui guette à chaque coin de rue, bref de l’essence pour toutes les formes d’existence : « En 1929, Lézignan est une métropole de 3 500 habitants. Un monde fou. Des cafés partout. Des maisons de négoce. Des courtiers en vins. Une équipe de rugby glorieuse. Des bordels fameux. Déjà plusieurs cinémas. Un théâtre de variétés, une fanfare. Une école « supérieure », une privée. Deux foires. La plus grande gare de triage du midi disait-on alors. »

Ou encore une photo qui s’animerait, genre Doisneau, façon famille qui s’assemble. On croirait les entendre rire dans la cabine du camion : « ma petite sœur sur les genoux de notre mère et moi au milieu, face au levier de vitesse, les pieds posés sur l’énorme capot qui cachait le moteur, nous étions vivants, émus de chaque instant passé quand il faisait beau, craignant seulement que le ciel, qui nous ignorait, nous tombe sur la tête. »

Ou les trois. Après tout, la fin d’un père justifie les moyens qu’un fils emploie pour raconter la vie d’un homme qui lui échappa, tout ce qui les rapprocha aussi, quand même, puis l’éloigna de nouveau, lui le fils, puis le fit revenir plusieurs fois à son chevet, comme on revient sur une histoire que l’on croyait, ou voulait, avoir oubliée. Une relation distante, pour ne pas dire froide, où l’auteur se reproche de n’avoir pas pu, pas su, aimer un homme qu’il a (qui l’a ?) plus d’une fois déçu sans doute, et puis tente de se rapprocher de lui, bon gré mal gré : « Quand je reviens chez lui, je sens encore cet embarras. Cette distance entre nous.

« Tu n’as rien à nous raconter » me dit-il.

Il dit nous là où il devrait dire je. »

Il y a dans ce récit des origines une remontée, non seulement dans la vie d’un homme, mais aussi dans la vie d’une petite ville, ses fractures sociales, la lutte des classes qui, à l’époque (les années 1930 et suivantes), n’était pas une vaine expression. Un voisin d’en bas a peu de chance de rencontrer et de faire sa vie avec une voisine d’en haut. Un mélange de vies simples et de vies complexes liées à ces mêmes vies qui forge des destins… à la vie à la mort.

Comme celui de cet homme, donc, le père de Régis Franc. Mais qui est-il, ce père ? Un enfant brillant promis à un avenir… qui ne brillera pas. Les études de comptable ? Il ne faut pas y compter. Le gosse de douze ans s’en ira aux vignes avec son père. Voilà le caractère forgé : le fils d’un pas tout à fait patriarche, un Bataillé (l’autre branche familiale), qui part en guerre contre les habitus, a le communisme chevillé au corps et à l’âme, sait ce que Front populaire veut dire. Fait prisonnier pendant la guerre, il parviendra à s’évader, rejoindra tant bien que mal la zone libre, sa zone libre. Il réussira son métier de maçon, se mettra à son compte au moment où sa femme tombera malade. Trop tard pour la maison L’Ensouleiado dont la construction est presque achevée – il s’en faut de quelques jours. Elle, la fille d’en haut, meurt à trente-neuf ans. Plus tard, sa fille, la sœur de l’auteur, mourra des suites de cette mort, d’une longue dépression qui la conduira au suicide.

Mais il y a aussi des autres dans ce père, plus inattendus, moins conventionnels : un père rieur, un père comédien, un père chanteur, et surtout un père poète. Car Roger Alphonse Franc, en plus d’être maçon, « écrivait des vers interminables dans la langue du Sud, cette merveille oubliée qui m’embrumera toujours les yeux. Des poèmes de félibre à la gloire du Languedoc. Des hymnes à la fraternité ouvrière ».

« Bien souvent j’ai été agacé par cette pudeur des gens simples, cette incapacité à parler d’eux, raconter, mettre en scène. Dire par le menu ce que fut leur vie, autrement qu’en mots convenus. Incapables d’explorer le détail, qui toujours est ce rien sans importance qui dit plus et mieux. Comme si leur vie, leurs jours ne valaient pas grand-chose et qu’il en soit ainsi pour les siècles. » Ce souci du détail, Régis Franc le dessinateur de BD l’a assurément plus que tout autre. Dans sa manière de faire remonter les silences, les moments aussi où il ne se passe rien, mais qu’il faut noter quand même. Ce qui fait la musique d’une vie, fût-elle, ou parce qu’elle est, à la fois banale et tragique.

À quoi se reconnaît un lien qui se forme ? À ce qu’un souvenir à peine effleuré trouve écho dans la mémoire de l’autre à qui l’on parle. Ainsi de cette image qui surgit au cours d’une visite du père au fils qui habite alors l’Angleterre : « Au bar à huîtres de Harrods, il goûte les rock oysters. Je lui rappelle que, lorsque nous vivions à Belle Isle, le dimanche soir, il rentrait avec des huîtres.

Oui, tu te souviens de ça ? dit-il. » La littérature comme une fin de recevoir, parfois, enfin.