Capitaine Vertu, de Lucie Taïeb, est un roman policier. On n’attendait pas l’autrice dans ce genre réputé pour son goût des reconstitutions exactes. À juste titre puisque, ici, le doute s’insinue, de façon souvent comique, de toutes parts. Alors le roman se fait l’écho – de façon oblique, avec l’insistance décalée, la légèreté et les dissonances propres à l’écrit – de violences contemporaines.

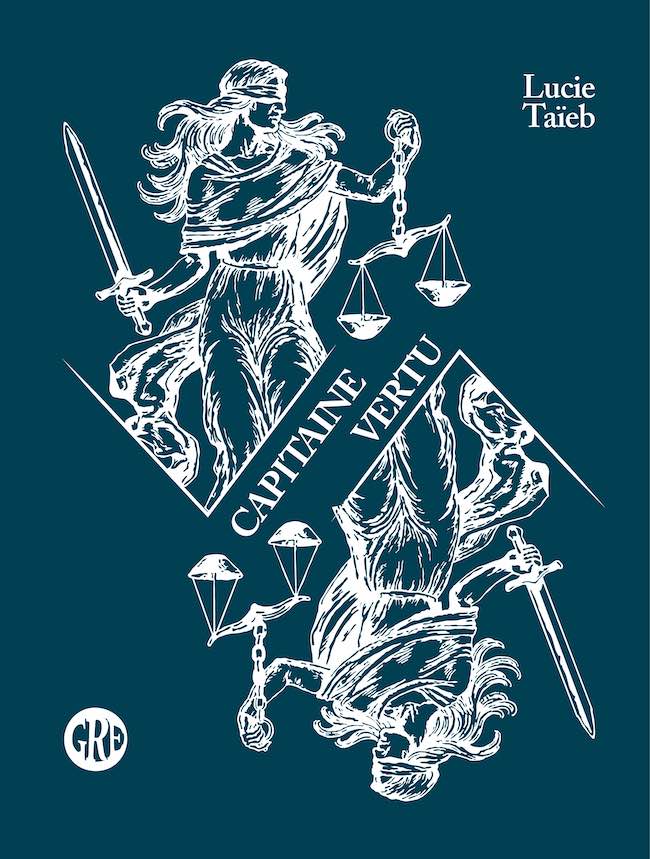

Lucie Taïeb, Capitaine Vertu. L’Ogre, 140 p., 17 €

Capitaine Vertu, l’héroïne du roman, est une femme, flic, hyper obsessionnelle, distante, rigoureuse. Et Lucie Taïeb s’amuse volontiers du matériel fantasmatique que déploie une telle figure, de son caractère mi-éculé mi-vivace : quelle est la vie privée de Capitaine Vertu ? D’où lui vient ce nom ridicule ? Ne cache-t-il, pas au fond, une familiarité originelle avec les fraudeurs plutôt qu’avec les honnêtes gens ? Telles sont les questions qui agitent, à l’occasion, les subalternes de ladite capitaine. Et ce d’autant plus qu’à la mi-roman celle-ci démissionne de ses fonctions, narratives et professionnelles : elle s’absout, plutôt, et déserte, par peur de quelque révélation honteuse, le contexte qu’elle s’était choisi.

Il faut dire que, pour qui se veut amie de l’ordre et de l’autorité, la scène policière est, ici, d’une instabilité inquiétante. Deux personnes qui ne se connaissent guère se plaignent, à dix ans d’écart, d’avoir été victimes d’un même modus operandi de la part de leur amant, réputé mort. Et toutes deux racontent exactement le même rêve à Capitaine Vertu, qui note sans moufter, à deux reprises, les mêmes termes. Plus loin, dans une photo aux contours flous prise quelque part en Amérique latine, la capitaine, à la recherche de l’amant escroc et décidément insubmersible, identifie avec certitude le visage de son père. C’est alors que, rattrapée par son histoire familiale (ou l’une de ses versions), elle prend la fuite : elle qui pensait pouvoir se livrer à ses instincts de chasseuse inaccessible et solitaire, la voilà qui se défile, cherche une sortie.

Lucie Taïeb © Jean-Luc Bertini

Entre rêves, suppositions, pistes suggérées, le roman dérive, se retourne comme un ruban de Moebius. On ne sait plus si Capitaine Vertu est un personnage de roman, une légende peu à peu oubliée, une simple anecdote, ou une vague réminiscence dont seul quelque lieutenant fidèle se souviendra. L’amnésie tombe sur le personnage comme un manteau de neige. On se souvient alors du roman de Jean Echenoz, Un an (Minuit, 1997), qui lui aussi mettait en scène la fuite, psychologique et géographique, d’une femme désocialisée, et porteuse, elle aussi, d’un prénom encombrant comme une armoire de famille : Victoire.

Le roman d’Echenoz faisait, dans cette fuite et cette disharmonie, résonner le malaise d’un pays. Ici, Capitaine Vertu ne fuit pas dans quelque zone pavillonnaire et apparemment anonyme de province, elle disparait on ne sait où, reparait de façon intermittente et chaque fois différente : le roman est plein de traces, de trous, de replis. Il n’empêche : la fuite, chez Lucie Taïeb, se fait aussi chambre d’écho de violences diverses – celles de l’assimilation française, celles de répressions policières de plus en plus marquées, très proches de celles qui ont émaillé l’histoire française de ces dernières années. Pendant que Capitaine Vertu fuit des souvenirs qui la débordent, un régime politique du « care » apparent et de la dictature réelle s’installe, sature l’espace social.

Et pourtant, l’écriture de Lucie Taïeb n’abandonne jamais tout à fait sa légèreté première. Au contraire, sa fabrique fictionnelle explore, de façon continue, la manière dont l’écrit entre en décalage avec le monde dit réel : elle ne se propose donc pas d’en être le héraut, ni la représentation stylisée, assurée, éclairée et éclairante. Lucie Taïeb s’autorise, narrativement, à jouer et à laisser pleinement jouer l’imperfection des formes et des hypothèses : elle joue alors avec les impressions d’adhésion, de moindre adhésion ou de doute – quant à la consistance de sa fiction – que peut éprouver le lecteur. Elle laisse des scènes s’effriter et témoigner, à leur manière, de la nécessité passionnelle et intellectuelle des univers fictionnels, mais aussi de leur incomplétude, de leur maladresse, de leurs différentes densités. À aucun moment, la lectrice ne peut oublier qu’elle est là dans un roman – des noms propres aussi embarrassants que « Vertu », « Blanc » ou « Morali », ou des expressions un peu gauches, comme « faire œuvre de chair », le lui rappelleraient.

Mi-amusé, mi mélancolique, le roman de Lucie Taïeb donne à penser l’incapacité de l’écrit à ordonner le monde (c’est son versant amusé) mais aussi l’impossibilité morale et esthétique qu’il y a à renoncer, depuis la fiction, à tout lien politique avec la vérité, la mémoire, la croyance – à tout lien avec les autres actes de parole qui peuplent ou dépeuplent l’espace commun, le rendent plus ou moins habitable. Alors le lien se maintient sur le mode mineur de l’oblique, de la gaucherie, du doute. L’écriture se fait combinaison d’univers, passage, terrier. On pense à celui de Kafka (il est souvent fait allusion à son œuvre) mais aussi à celui d’Alice, qui s’ouvre dans un jardin. Chez Lucie Taïeb, le jardin est celui des Buttes-Chaumont, dans les galeries souterraines duquel bouillonnent, c’est ce que découvre Capitaine Vertu, les cauchemars de 1848 et les rêves de révolutions à venir.

L’héroïne semble un temps regretter de ne pas avoir fait le choix d’un engagement politique collectif, qui lui permettrait peut-être d’habiter un monde aux contours plus nets, moins oniriques, traversés de violences plus clairement situées. On ne partage pas, comme lectrice, ce regret qui, réparé, eût donné lieu à un tout autre roman. De très belles scènes de rêve, en particulier celle avec le cerf, auraient disparu. Et puis le personnage de Capitaine Vertu permet à Lucie Taïeb, si on la lit avec Kafka, d’explorer les galeries d’un terrier mental et politique, l’espace et le temps d’une latence et d’une métamorphose. Si on le lit de surcroit avec Echenoz, dont la fiction se passait en grande partie en province, le roman donne à penser, à travers la solitude du personnage et à la faveur d’un renversement de valeurs, une sorte de provincialisme de la pensée critique. Il invite à opérer un renversement des valeurs parce qu’il invite à reconnaitre dans la littérature l’insistance d’une pensée dont le site énonciatif n’a rien de central, de capital, mais qui œuvre, à contre-temps, depuis les lieux où elle a été reléguée, contenue, refoulée, ou simplement oubliée, et qui, pour cela même, ne se laissera guère dissoudre dans quelque réappropriation majeure.

C’est ce caractère à contre-temps qui retient toute l’attention, fait trébucher, invite à une forme de décentrement. Il semble alors que l’autrice réalise dans l’écriture fictionnelle la fonction que Vladimir Jankélévitch attribuait à l’humour, qui « n’a aucune royauté à rétablir, aucun trône à restaurer, aucun titre de propriété à faire valoir, ne cache pas d’épée dans les plis de sa tunique ; sa fonction n’est pas de restaurer le statu quo d’une justice close, ni d’opposer une force à la force, mais plutôt de substituer au triomphe des triomphants le doute et la précarité, de tordre le cou à l’éloquence et à la bonne conscience un peu bourgeoise des vainqueurs ». Ainsi de la littérature chez Lucie Taïeb.