Pasquale Paoli, George Washington, Napoléon Bonaparte, Toussaint Louverture et Simón Bolívar : cinq figures entre trois continents pour raconter la naissance du Culte des chefs au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. En même temps que parait le nouveau livre de David Bell, Anna Bonalume raconte dans Un mois avec un populiste son immersion dans la campagne d’un chef de parti qui se rêve en chef de pays, l’Italien Matteo Salvini, qui cherche par tous les moyens à se présenter en « homme normal ».

David A. Bell, Le culte des chefs. Charisme et pouvoir à l’âge des révolutions. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat et Aude de Saint-Loup. Fayard, coll. « L’épreuve de l’histoire », 384 p., 26 €

Anna Bonalume, Un mois avec un populiste. Pauvert, 332 p., 20 €

David Bell, qui aime considérer l’extrême (on se souvient de La première guerre totale. L’Europe de Napoléon et la naissance de la guerre moderne, Champ Vallon, 2010), se lance dans une histoire du charisme des chefs. La richesse de ce livre dépasse de beaucoup l’essai par l’ampleur bibliographique, les notes et index (plus de 100 pages). Il honore un style que nous n’osons plus, celui des synthèses à l’anglo-saxonne. Pour autant, on peut rester circonspect tant la traduction use et abuse du terme « émotionnel », en toute fidélité à l’auteur. Ce néologisme du XIXe siècle, qui a un relent de parler familier des années 1950 (« ça m’émotionne », entendait-on dans le sud de la France), couvre bien des affects. Est-ce à dire que, dès que l’on verse dans « ce moyen défendu », l’émotion telle que la disqualifiait en politique Paul Valéry, tout peut s’amalgamer ? Sidération, admiration, considération, célébration, intimidation, domination, fascination, puissance, déférence, révérence, reconnaissance… Le quart d’un dictionnaire des synonymes de la langue française n’y suffirait pas tant est vaste la nébuleuse des émois entrevus. Or ce domaine reste peu accessible à la science politique malgré l’évidence des situations traitées ; et, en histoire (comme discipline), le renouveau entrevu demeure timide – l’idée d’un vaste chantier sur l’émotion en politique étant encore vertement écartée.

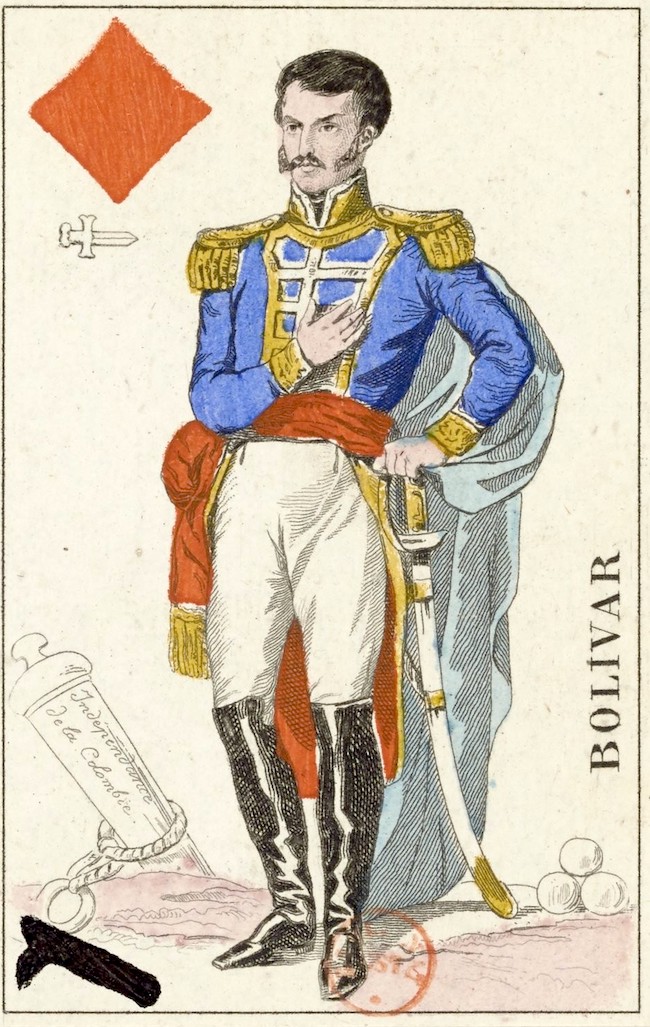

Jeu de cartes républicaines (ou « jeu des libérateurs ») par Isidore Patrois (1848) © Gallica/BnF

La logique du livre de David Bell est de rappeler des choses sues en les agrémentant d’un point de vue. Ce n’est pas la destinée de tel ou tel, nimbé de son aura romantique, qui l’intéresse mais les formes du culte dont il s’entoure plus encore qu’on ne l’en entoure : en cela, il débat avec les rares auteurs français cités. Le grand mérite du livre est de redistribuer la carte des choses évoquées moins pour des raisons idéologiques que géostratégiques. Toussaint Louverture et Bolívar occupent pratiquement la moitié de l’ouvrage, le culte qu’ils ont suscité faisant largement pendant à celui que l’on invoque couramment pour Washington et Napoléon Bonaparte, mieux connus. Pasquale Paoli, le héros de l’indépendance corse, est servi en hors-d’œuvre, les prémisses du XVIIIe siècle n’étant pas omises : c’est à cette époque que « le grand homme » et « la célébrité » émergent comme objets médiatiques, portés par l’écrit et l’image (comme l’ont montré Jean-Claude Bonnet et Antoine Lilti, ce dernier, directeur de la collection « L’épreuve de l’histoire », étant aussi l’éditeur du livre de David Bell).

Il va sans dire que la montée de l’alphabétisation, au moins celle des hommes, et la diffusion de la gravure ont beaucoup à voir avec la répercussion des faits et gestes des leaders étudiés. David Bell suit très précisément la concomitance des infrastructures qui inventent les héros : Toussaint Louverture et Bolívar sont accompagnés par des créations d’ateliers d’imprimerie qui permettent la célébration de leurs épopées. Quand les images se multiplient, le personnage célébré gagne, grâce aux objets qui lui ont appartenu, une présence physique en sus de ce qui procède du contact direct et indirect. La modalité est la même que celle du recours aux saints protecteurs, elle n’est pas récusée car l’origine des gestes et pratiques du culte de l’icône politique est évidemment religieuse, non pas par sécularisation, mais bien par transfert de sacralité.

Ce culte adossé à des figures créées comme charismatiques apparait, selon David Bell, au temps de révolutions atlantiques. Ainsi se développent de façon synchrone des façons de les présenter dans leur simplicité et leur intimité sensible, comme pour les derniers souverains adulés, Pierre le Grand et Frédéric le Grand, qui avaient fait l’objet d’une admiration et de légendes au moyen de saynètes bien entretenues. Un des premiers admirateurs de ces héros, le jeune James Boswell, avait voulu rencontrer Voltaire et Rousseau lors de son grand tour ; toutes ces visites le mettaient en émoi et il fut littéralement ébahi d’être reçu par Paoli en personne. Il en produisit la geste, ce qui le posa en écrivain, malgré le persifflage de ses détracteurs ; le roi George III aurait même dit son livre bien écrit.

Jeu de cartes républicaines (ou « jeu des libérateurs ») par Isidore Patrois (1848) © Gallica/BnF

La librairie qui se développe parallèlement répand le genre romanesque dont les héros doux, humains et parfois malheureux nourrissent le besoin d’égalité d’un lectorat élargi. L’éloge académique antérieur héroïsait les personnages ; les nouvelles fictions intègrent le héros à la communauté des gens non pas simples, puisqu’ils sont nécessairement exceptionnels, mais dotés de traits propres à l’humaine condition. Ils frisent ainsi la perfection jusque dans leurs traversées du désert. On aime particulièrement les grands personnages élégants, les cavaliers incomparables, chefs de guerre magnifiques ; mais les petits et les ascètes indomptables ont aussi leur succès. Washington, immense et d’allure aristocratique, à la manière de la Virginie et des États du Sud, éblouit totalement. La Fayette, puis Andrew Jackson, qui parviendra également à la magistrature suprême, sont d’excellents cavaliers, comme Louverture et Bolívar, admirés pour leur incroyable endurance, leurs chevauchées qui constituent aussi des performances hors norme. Ces chefs sont crédités de plusieurs qualités : sobriété, générosité et, bien sûr, grand sens de l’équité. Ils incarnent les vertus cardinales de tempérance, de prudence, de force d’âme et de justice.

Dès le début du culte de Washington, certains s’en offusquent : « Je me suis affligé de voir certains de nos membres disposés à idolâtrer une image façonnée de leurs mains. Je parle ici de la vénération superstitieuse qui entoure le général Washington », déclare John Adams au Congrès en 1777. D’autres témoignages disent le bonheur qu’exprime la foule lorsque le premier président des États-Unis arrive à Philadelphie : « Il n’en serait pas plus grand de l’arrivée du Sauveur à Jérusalem ». Il est déjà un Moïse et un Josué, « divin » promis au Paradis et guidant son peuple, bien avant que la fresque de la coupole du Capitole n’en atteste. Or, si Washington a toujours tenté de rendre aux institutions leur rôle et non de les confisquer, il en est allé différemment de tous les autres, soumis à des situations de luttes incertaines. Napoléon comme Bolívar en exprimeront le dilemme, le premier dans le regard rétrospectif de Sainte-Hélène, le second dans le chaos des trahisons non escomptées et des guerres toujours reprises.

L’enthousiasme des foules tient à la personnalité de chefs honorés et empathiques autant qu’il relève d’une grammaire héritée. La croyance dans les vertus inimaginables de ces héros de l’extrême s’explique par un besoin de merveilleux incontrôlable et toujours disponible chez les peuples inquiets, mais l’auteur insiste sur le moment civique et l’émotion en politique que cela représente, à l’opposé des tenants de la prévalence du for intime. Son entreprise ne renvoie aucunement à quelque anthropologie politique intemporelle, car il entend dater ce moment de la Révolution française, sans vraiment le rapprocher de Lynn Hunt qui a voulu identifier le moment de tendresse qui accompagna l’invention des droits de l’homme (dans le seul de ses livres auquel David Bell ne fait pas référence, Le roman familial de la Révolution française). Il se déclare d’ailleurs plus positiviste, à la fois proche du tournant linguistique et marqué par Keith M. Baker car il ne cherche pas à jeter des ponts entre le privé et le collectif. Il en reste délibérément à la sphère publique, quitte à articuler la césure par ce qu’il qualifie de situations – de moments « émotionnels ». Il reconnait l’héritage de Weber, mais soutient que l’apparition du phénomène qu’il décrit est antérieure d’un siècle à ce que le vieux Weber désirait quand il pensa la démocratie abstraite et tributaire de ses seules administrations, fragile au point de désirer quelque chef charismatique, possible « don du ciel » pour peu qu’il sache « routiniser » son pouvoir et sa fonction (Clifford Geertz fit remarquer que la définition de ce type de personnage et de pouvoir était plus souvent alléguée que développée).

Jeu de cartes républicaines (ou « jeu des libérateurs ») par Isidore Patrois (1848) © Gallica/BnF

Représentatif de la nouvelle orientation de l’école des Annales (troisième génération au moins), le livre de David Bell pose clairement le poids des générations passées sur les réalités du présent, fictions incluses, quand les modèles vont du Jules César historique à celui de Shakespeare, et aux héros de tous les continents. Notre dernière décennie n’est évidemment pas exempte de chefs adulés présents dans la plus grande partie du monde, Occident inclus. À la suite de son livre, l’observation d’un cas concret s’impose. Un des hommes politiques qui interrogent en Europe par son succès charismatique, hors de toute structure classique, est l’Italien Matteo Salvini. Après avoir transformé la Ligue du Nord lombarde en parti, il tentait une remontada énergique quand Anna Bonalume, jeune journaliste-sociologue, l’a suivi pendant un mois lors d’une campagne hivernale pour les élections régionales de janvier 2020, de rencontres en brefs rassemblements, de l’Émilie-Romagne à la Calabre.

Notre enquêtrice repère bien tout ce qui fait le chef atypique : l’omniprésence, une énergie invraisemblable dans une phase de reconquête du pouvoir parlementaire. Après sa démission du ministère de l’Intérieur, une maladresse qui pourrait s’apparenter à la traversée du désert des militaires qui ont perdu des batailles (tels les Washington et Bolívar de David Bell), son discours doit se transformer. Salvini, qui commença sa carrière en célébrant le camp du Nord, entendu comme celui de l’Italie qui travaille, face à un Sud parasite et inefficace, propage alors une ambition ou un rêve de mieux-être pour tous. Gérer cet écart est déjà une prouesse quand toute la proximité avec le potentiel peuple lombard tient à l’usage du dialecte et à l’affichage de l’accent de Bergame (dont est également originaire l’auteure, mais pas le Milanais Salvini). Mais rien n’est de trop pour créer une image d’homme « normal » parmi des concitoyens ordinaires : il en multiplie divers signes, la publicité d’éléments de la vie privée, la monstration de la sphère intime (son petit-déjeuner) ou le rappel de quelques formules de prière catholiques.

On reconnait les recettes des populistes de tous les temps, mais l’observation attentive montre l’instinct de la bête politique, à tout instant capable de sentir les situations et les gens, leurs besoins. Une empathie minimale autant que spontanée lui permet l’improvisation appropriée même si, à chaque arrêt, chaque intervention est minutieusement calibrée et préparée pour lui permettre son épuisant marathon. Quant aux procédés de communication plus vastes, plus universaux, après la photo pour Kennedy et la télévision pour Berlusconi, ce sont les réseaux sociaux qui effectuent désormais ce travail avec ces selfies relayés sur Facebook ou Instagram. Salvini s’y prête avec une endurance exceptionnelle, dans le froid, et en répondant sans faille au désir de la foule. Les personnes qui veulent l’approcher attendent sagement leur tour, canalisées par le service d’ordre. C’est à ce prix que se gagne la proximité physique qui rend Salvini omniprésent, proche, obsédant, incontournable.

Matteo Salvini © D. R.

Cet homme politique ne joue que sur son charisme, il est un permanent performer qui, en bête politique, invente et s’adapte, tout en connaissant les modèles venus du passé, de tous les passés, proches et lointains. Mais ce qui intrigue est la permanence de ce besoin de protection magique dans les sociétés inquiètes et en mutation. L’homme de la rue, ce monsieur Tout-le-Monde qui est sollicité les jours de vote, désire ces chefs charismatiques. L’effacement du rôle médiateur des partis classiques, leur effondrement, est particulièrement contraire à ce qui se disait dans la vulgate qui séparait le champ public du champ privé. Le dogme habermassien, qui s’applique d’abord aux temps de la bourgeoisie ascendante, s’en trouve perturbé quand le public se nourrit, non de l’intime, mais d’une image du privé qui serait « en même temps » garante de la fermeture de la communauté sur elle-même. Faire barrage et mur interroge ainsi la puissance de nos peurs.

Peut-être alors faut-il trouver la clé conceptuelle du phénomène dans ce qu’en dit Catherine Malabou dans son dernier livre, Au voleur ! Anarchisme et philosophie, le besoin d’archè, ce paradigme où se confond – depuis Aristote – ce qui est commencement et, simultanément, commandement, le pouvoir et le principe. Toujours réinventé pour des redémarrages supputés, le mur qui fait aussi miroir pour tous redevient commencement.

Les figures énigmatiques capables de « faire le job » sont alors celles dont s’emparent les panégyristes qui ont un flair en résonance avec celui de leurs héros et, plus encore, avec leur société. Et ils font merveille tant que l’on croit à la pertinence indéfinissable ou indéracinable – c’est au choix, et toujours en discussion – de la proposition sous-jacente mais obsessionnelle et omniprésente qui est de récuser l’autre, l’étranger, le migrant.