Deux inédits quasi contemporains d’Hannah Arendt et de Theodor Adorno viennent d’être traduits presque simultanément en français. Arendt écrivit La liberté d’être libre probablement vers 1966-1967 en vue d’une conférence qu’elle ne donna jamais. Adorno n’avait préparé que des notes éparses pour le discours qu’il prononça à Vienne en 1967, retranscrit d’après un enregistrement et intitulé « Le nouvel extrémisme de droite ». Un heureux hasard donc, qui procède aussi d’une forme non moins énigmatique d’attente. Comme en témoigne leur récent succès de librairie en Allemagne, notre époque attendait ces deux textes. Ils interviennent à un moment où la révolution redevient une option politique crédible, et où, parallèlement, l’extrême droite revient avec le désir non dissimulé de s’emparer de la force d’une telle possibilité.

Hannah Arendt, La liberté d’être libre. Les conditions et la signification de la révolution. Trad. de l’anglais par Françoise Bouillot. Payot, 96 p., 7,50 €

Theodor W. Adorno, Le nouvel extrémisme de droite. Une conférence. Trad. de l’allemand par Olivier Mannoni. Flammarion, coll. « Climats », 120 p., 14 €

D’où vient qu’une époque éprouve le besoin de consulter sur son état présent des penseurs d’un siècle passé ? Certainement de la confusion qui y règne, et du besoin d’éclaircissement qui en découle. En la matière, il arrive que les lumières qu’offrent la pensée d’Arendt comme celle d’Adorno soient jugées par trop séduisantes pour qu’on les envisage avec le sérieux qui sied à la philosophie. Outre qu’elles se montrent critiques à l’égard de cette dernière, le malentendu tient certainement à ce qu’on prend souvent les rapprochements qu’on y trouve pour des raccourcis, faute de régler le rythme de la lecture sur celui de leurs écritures respectives, et pour tout dire de leurs styles de pensée. À noter que, sans doute du fait de l’oralité, le style d’Adorno est plus décousu qu’à l’accoutumée.

En dépit de leurs différences (et de leurs différends), Arendt et Adorno s’accordent au moins sur deux points qu’on devine cruciaux. D’abord sur le fait, à propos des nouveaux extrémismes de droite, qu’« on ne devrait pas sous-estimer ces mouvements en raison de leur bas niveau intellectuel et de leur absence de théorie », comme le rappelle Adorno. Ensuite sur le constat, tout autant motivé par l’expérience historique, que la politique repose foncièrement sur de l’imprévisible. Pourtant, si Adorno récuse par avance la question qu’on pourrait lui adresser sur « l’avenir de l’extrémisme de droite », ce n’est pas pour cette raison, mais parce qu’une telle demande lui paraît chargée « d’une sorte de résignation au moyen de laquelle on se désactive en réalité soi-même en tant que sujet politique » pour se complaire dans « un rapport qui relève de la position du spectateur », alors que l’évolution des choses dépend selon lui de la responsabilité de chacun, et des actions collectives qu’elle déclenche.

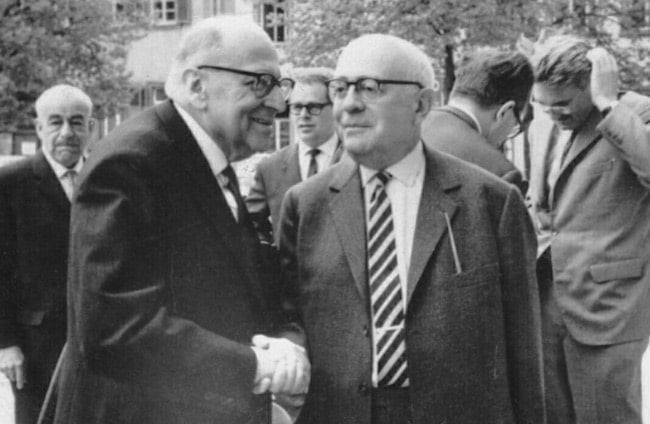

Theodor W. Adorno (à droite), avec Max Horkheimer (à gauche), Jürgen Habermas (en arrière-plan à droite) et Siegfried Landshut (en arrière-plan à gauche). Photographie de Jeremy Shapiro/CC

Ces conclusions rejoignent celles d’Arendt qui les place cependant sur une base plus radicale, parce que liée à la situation pré-politique des hommes. Si la révolution a créé un nouvel espace d’action, c’est parce qu’avec elle « être libre et commencer quelque chose de nouveau était perçu comme une seule et même chose ». Autrement dit, l’aspiration révolutionnaire à la liberté permet, selon Arendt, de réaliser « ce mystérieux don humain qu’est la capacité à commencer quelque chose de nouveau », et qui résulte de ce « que chacun de nous arrive en ce monde en tant que nouveau venu par la naissance ». L’euphorie caractéristique de tout moment révolutionnaire s’explique notamment par cette intuition toute neuve quoique très ancienne d’accéder en acte à la réalisation d’une potentialité inscrite dans le fait même d’être au monde.

Dans ces conditions, de l’imprévisible peut toujours survenir en politique. Si, pourtant, il ne survient pas toujours sous une forme révolutionnaire, c’est que celle-ci n’est pas biologiquement mais historiquement déterminée. Arendt rappelle qu’« aucune révolution n’est même possible là où l’autorité du corps politique est intacte », que « les révolutions ne sont pas des réponses nécessaires, mais des réponses possibles à la déposition d’un monarque », et que, par conséquent, « elles ne sont pas la cause mais bien la conséquence de la chute de l’autorité politique ». Que quelques jours suffisent à faire tomber un pouvoir établi demeure inexplicable si l’on ne tient pas compte du discrédit dans lequel son autorité politique était tombée longtemps avant lui.

Pourtant, précise Arendt, l’élan révolutionnaire ne tire pas son énergie de la seule découverte de la faiblesse de ses ennemis, mais de la révélation « que ce n’était pas seulement la liberté, mais la liberté d’être libre, qui avait toujours été le privilège de quelques-uns ». L’aspiration à l’égalité visant à corriger cette iniquité procède donc, pour Arendt, de l’accès à la liberté. Bien entendu, le respect des libertés ne garantit pas la fin des inégalités, et la persistance de celles-ci tend à maintenir la révolution dans un état d’irrésolution qui peut aller jusqu’à la disqualifier complètement. Même alors, cependant, relève Arendt, un sentiment nouveau a été acquis qui ne peut plus être cédé : la conscience d’une dignité nouvelle.

« Quoi que la Révolution française ait fait et qu’elle n’ait pas réussi – et elle n’a pas atteint l’égalité humaine –, elle a libéré les pauvres de l’obscurité, de l’invisibilité. » Or il est clair pour Arendt que les pouvoirs politiques n’ont cessé d’oublier cette leçon historique. Le fiasco de l’opération états-unienne contre Cuba lors de l’opération dite de la baie des Cochons en 1961 est en ce sens l’indice d’un échec politique plus vaste, qui « se situe dans l’incapacité à comprendre ce que cela signifie pour un peuple frappé par la pauvreté dans un pays sous-développé, où la corruption a atteint le point de pourriture, d’être soudain délivré, non pas de la pauvreté, mais de l’obscurité et donc de l’impossibilité de comprendre sa misère ; ce que cela signifie pour lui d’entendre pour la première fois que sa situation est discutée ouvertement et qu’il se trouve invité à participer à cette discussion ».

Hannah Arendt © CC/Ryohei Noda

Le fait que de telles remarques sourdent aujourd’hui comme un avertissement, y compris pour des pays qui ne sont pas dans la situation que décrivait Arendt il y a cinquante ans, s’entend assez aisément d’après ses propres analyses. L’exigence de visibilité d’une partie plus ou moins fractionnée d’un peuple traduit ses demandes d’égalité et de liberté qui, laissées durablement insatisfaites et pour tout dire frustrées, le conduisent à n’envisager qu’une seule voie : celle de la révolution. Pourtant, dans des États qui ne peuvent être réputés despotiques en comparaison de dictatures réelles, l’alternative révolutionnaire peine à trouver sa légitimité démocratique ; pire, elle s’expose au ridicule. De sorte qu’une telle impasse laisse le champ libre à ceux qui, bien qu’ils aient toujours ri des révolutions et qu’ils n’aient jamais eu l’ambition de les réaliser, en convoitent la puissance.

En Europe, cette convoitise est le fait des nouveaux extrémismes de droite dont la nouveauté est tout sauf révolutionnaire, rappelle quant à lui Adorno. Leur existence même après Auschwitz est à ce point aberrante qu’elle « leur donne parfois quelque chose du spectre du spectre », qui ne veut pas mourir, qui revient sans cesse et empêche que quelque chose d’autre commence. Seulement, afin de revenir, « quand ils en sont au stade du revenant », précisément, « l’élément ouvertement antidémocratique disparaît » de leurs discours. Le renversement est d’autant plus pervers que ces mouvements, comme preuve qu’eux seuls sont les démocrates authentiques, avancent le fait que le système les avait éloignés du jeu politique démocratique. Par conséquent, peuvent-ils arguer, s’ils sont revenus, c’est nécessairement sous la pression sociale, pour ne pas dire populaire – ce qui fait d’eux les seuls véritables représentants du peuple.

Pareil sophisme a pour propriété de n’examiner ni les circonstances objectives dans lesquelles ces mouvements font retour, ni la façon dont ils captent la parole qu’ils prétendent porter en la vidant de son contenu politique. La rhétorique pseudo-révolutionnaire des nouvelles extrêmes droites peut en effet s’arc-bouter sur les revendications de visibilité que formule toute une partie de la population sans se donner la peine de lui promettre au passage l’égalité et la liberté. Il suffit à ces mouvements d’assurer qu’ils l’extrairont de l’invisibilité dont pâtit toute « majorité silencieuse » dans un système démocratique qui, en niant son existence, se dénonce comme un leurre.

En 1967, Adorno mettait en garde sur le fait que « les conditions d’existence des mouvements fascistes continuent, en dépit de l’effondrement, à être présentes sur le plan social, sinon sur le plan immédiatement politique ». Aujourd’hui, ces plans coïncident, et la compréhension que l’on peut avoir de tels textes est littéralement aiguisée par cette actualité. Mais elle l’est tout autant par une autre coïncidence de plans, si l’on peut dire, où, pour reprendre le sous-titre de la conférence d’Arendt, les conditions d’une révolution s’agrègent parce qu’on en redécouvre la signification, et avec elle moins une lueur d’espoir, ou de grand soir, que l’éclaircie qui précède tout commencement.