Le parcours de Michel Butor est un processus lent, multiple et complexe. Simple tout autant. Son œuvre, ou plutôt la constitution de son écriture comme œuvre, c’est-à-dire sa progression de livre en livre vers sa propre vérité, a dérouté. Il est indéniable que l’on se trouve devant un malentendu. Après quatre livres en apparence identifiables et aisément étiquetés sous le label du « nouveau roman » (malgré tant d’indices déjà contradictoires), voilà qu’une publication assénait l’évidence : Butor n’était pas un romancier, fût-il dit « nouveau », mais un poète. Mobile : Étude pour une représentation des États-Unis fut, en 1962, cette insurrection, ce rappel, cette découverte de la disponibilité de la page et de la variabilité de la langue. Par ce livre, une identité se désignait dans toute sa différence. Point de départ merveilleux qui, en son temps, provoqua autant le scandale que le silence. Ce livre était on ne plus essentiel, il notait une bifurcation, et c’est à très juste titre que Jean-François Lyotard pouvait, en 1979, dans La condition postmoderne, le considérer comme « une expression littéraire désormais classique » de cette culture postmoderne qu’il s’efforçait de définir.

Au prix de hardiesses jamais gratuites (jeux des caractères et des corps, étirement et chevauchements des phrases, variations et reprises), dans un rappel de Mallarmé, d’Apollinaire et de Cendrars, dans un défi de la parole à la musique comme à l’art, cet assemblage, ce kaléidoscope, qui n’est jamais aussi qu’un hommage à Calder, mais qui est autant le ciel irréalisé de Mallarmé redevenu un ciel réel, cette suite de murmures, de rumeurs, de paysages, cet hymne à l’ampleur du quotidien confondue à la vision, se propose à la lecture comme un oratorio ou une toile emplie de graffitis. Il est la haute relation d’un éparpillement qui se restructure à même sa dissémination ; sachant le mimer, elle le redresse et lui confère son rythme sans le soumettre au démon de l’unité.

Illustration de Maud Roditi pour En attendant Nadeau

La litanie des « Bienvenues », premier mot d’accueil qui ouvre chaque moment du puzzle ou de la carte après la « nuit noire » du prologue, recompose un monde, mémoire disloquée, observation passionnée, constat de beauté et d’échec social, insertions nombreuses des références et des préférences, l’œil tire à lui la voiture qui passe, la planitude ou l’altitude, une image d’Audubon, se propose une grande déférence pour le culinaire et les minorités, un monde donc se reconstruit sur les décombres qu’il s’est rudement imposés pour être. Ce monde tient par l’art de voir qui le manifeste, mais le voyageur attentif note par les mots le réel qui monte à son regard, et, les mots alors constituant plus une danse d’impressions qu’un récit, on se tient tout près d’une chorégraphie d’atomes, la page en est le réceptacle : on lit parce que l’on voit ; réciproquement, on ne peut pas voir sans lire. Mobile se présente sous la forme heureuse d’un dévoilement du contemporain, poussière de réalité, réseau très dense, écart de la voix qui accepte et refuse l’épars.

Cet éveil, ce réveil, cette réanimation de la page, ne quittera plus l’œuvre, Butor entendant ne rien négliger des réalités hautes ou basses, voulant se tenir au nœud des intersections du sens, l’écriture étant désormais autant une musique : éloge du fragment ou, au contraire, sollicitation des interférences, consonance généralisée des plans les plus divers, attraction des éléments disparates autour des piliers érigeant la page en monde. Butor n’hésite pas un instant à être ce musicien du sensible, ce siffleur des mots réassemblés, autrement qu’il n’était convenu, en réseaux d’un nouvel intelligible. Le voyage et la considération de l’art sont indiscutablement les meilleurs incitateurs à poursuivre la mise à vif de la page plastique qui s’impose pour rendre l’écriture à son errance comme à sa justesse d’équilibre.

Des tentatives plus spécifiques (ainsi Réseau aérien en 1962 et ce livre tout à fait saisissant, 6 810 000 litres d’eau par seconde de 1965, le premier étant sous-titré « texte radiophonique », le second « étude stéréophonique », la page en conséquence procédant par variations et dialogues, recouvrements et alternatives entre l’essentiel et la marge non moins nécessaire, jouant des caractères et des identités multiples, des parenthèses et des préludes, des indications et des insertions) confirment cette vérité d’expression. Celle-ci est en outre relayée par de vastes entreprises à rebonds (se présentant en plusieurs volumes) dans lesquelles, en cours de route, les accents s’exaltent ou se relâchent : c’est particulièrement le cas pour les tomes composant la suite des Illustrations en quatre occurrences de 1964 à 1976, celle constituant Le génie du lieu en cinq volumes de 1958 à 1996 avec variation de titres (successivement : Le génie du lieu ; Où ; Boomerang ; Transit ; Gyroscope) et celle de Matière de rêves, suite de cinq livres spécifiquement titrés (Matière de rêves ; Second sous-sol ; Troisième dessous ; Quadruple fond ; Mille et un plis) s’étendant de 1975 à 1985, quitte à ce que le processus de visualisation de la page soit, ici ou là, plus ou moins accentué.

La revendication de visibilité pour le lisible culmine, outre Mobile et 6 810 000 litres d’eau par seconde, avec Illustrations IV, dans lequel la page-archipel souvent se dessine, et, bien évidemment, avec cette somme de bouquets ou d’îles qu’est Où (impressions étirées d’un récit rentré au profit de la seule évidence poétique), ou encore avec Boomerang où les effets de couleurs des encres (ce qui n’est pas sans rappeler Cendrars) redoublent l’impact visuel propre à la page considérée comme un sismographe enregistrant les poussées de langue. Cette immersion de Butor dans la poésie n’échappe qu’aux esprits inattentifs. Dès le départ, il fut au poème, comme l’affirme avec force la publication, certes différée (elle ne voit le jour qu’en 1968), de son origine, de son recueil initial, La banlieue de l’aube à l’aurore. À partir de Mobile, la voix qui est la sienne se dépose comme un souffle sur la page à la façon de notes se disposant sur la portée, il donne à lire la construction du texte (puzzle très fin), la plastique de la page a alors pour charge d’en manifester la structure évolutive : chevauchements et répétitions, reprises et discordances sont mis en avant.

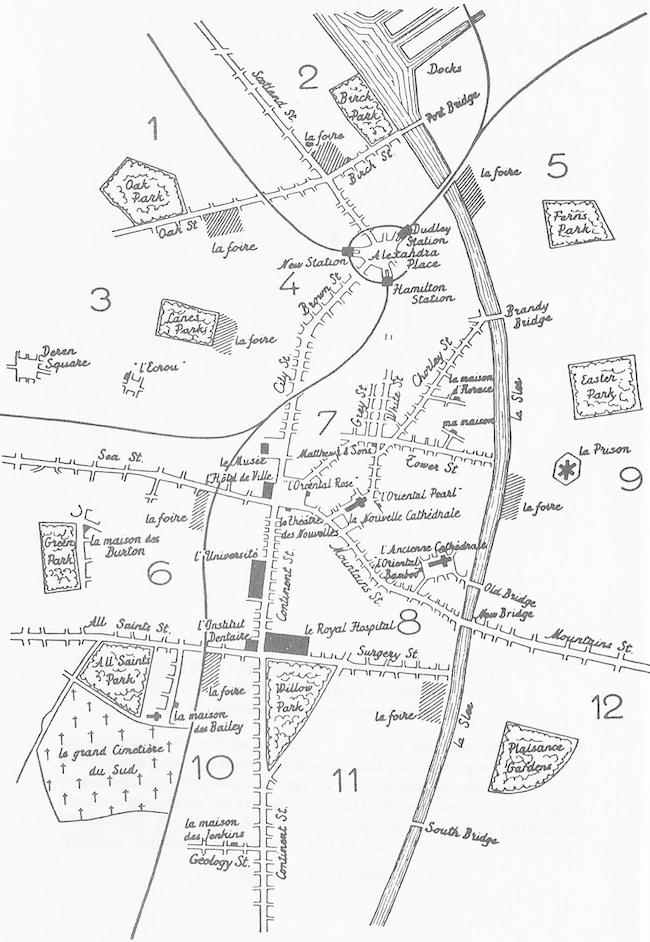

Carte de « L’emploi du temps » de Michel Butor

Musicien, Butor est aussi un architecte de la page, il rêve même d’en être le sculpteur ou le photographe. Il en est le monteur, plus heureux que bien des cinéastes, il dispose en effet des ciseaux, il épand dans l’espace resserré du livre l’amplitude maximale du rêve ou de la turbulence plastique, il érige la demeure stricte et ironique de la transe. Le voyage, la variété des sites, l’exotisme positif, autant de raisons qui ont poussé l’œuvre à être ce relevé du monde littérairement justifié ; le heurt avec l’art, forme si différente de l’expression, n’aura pas été un stimulant moins fécond, Butor s’entendant à traduire en poésie cette autre manière du visible, cette autre invention de l’espace. Une initiative aussi radicale, la reprise en mots de tout, a été partiellement occultée par son ampleur même, par les manifestations multiples (l’infini du ressort livresque) qu’elle impliquait, il n’en reste pas moins que Butor, dans la pertinence de son désir et la justesse de sa tombée en volumes et plaquettes de tous genres, a reculé les limites du livre et de la littérature. En cela, il a obéi à l’exigence de plasticité propre à la page poétique moderne, il a élargi et assoupli la syntaxe physique du poème, il a aidé le livre à se renouveler et à retrouver en plein élan une assise fondatrice, susceptible de laisser passer un nouveau certes déjà là mais au moins autant à venir. En 2004, sous la forme d’une promenade choisie, le recueil, si justement dénommé Anthologie nomade, donne une idée significative de l’itinéraire de Michel Butor, du multiple de l’apparition qu’il ne cesse de traquer pour le révéler et du jeu avec la page qu’il tente de livre en livre.

D’une tout autre façon, Butor va entrer en sympathie avec l’art. En profonde et totale sympathie. Et ce sera aussi par le biais du poème, quoique dans l’autrement des mobiles et des arguments. Il ne conviendrait pas d’ignorer les dons d’essayiste de Butor tel qu’il les exprime dans les deux derniers volumes de son Répertoire au gré desquels, de Holbein à Hokusai et de Mondrian à Rothko (entre autres ; le quatrième volume reprenant le texte de son essai Les mots dans la peinture), les ressorts du fait d’art sont analysés, mais ce ne serait pas un angle suffisant. La curiosité amoureusement prédatrice de Butor ne s’arrête pas là. Assez tôt, un renversement a eu lieu: dorénavant il écrira moins sur l’art qu’il ne s’exprimera à côté de lui, en écho, mais en toute indépendance, se donnant le rôle de l’interlocuteur dans la conversation ou du compagnon lors d’un voyage commun. On retrouve la poésie, approche des choses que Butor n’a jamais quittée. La peinture a offert à Butor l’opportunité de toucher à son propre for intérieur objectivé, d’explorer les contours de sa langue autant que les espaces artistiques placés devant lui ou qu’il lui était donné de traverser. Butor a désormais pensé le fait d’art comme une suscitation, la porte ouverte au retour en lui du poème, l’onirisme verbal qui alors s’impose, charriant le divers du géographique et du mythologique, de l’évidence quotidienne aussi.

La peinture (ou tout fait d’art) n’est plus seulement la confirmation extérieure de soi-même, elle devient le point d’appui qui permet de dégager un soi-même (une intériorité et son théâtre) en large mesure inconnu. Vont proliférer les genres et les styles, les ajustements et les écarts. Les images sont la libération de l’imaginaire, elles permettent à l’auteur de déduire de leur présence sa propre force verbale et c’est en cela qu’il est si reconnaissant aux artistes, si accueillant à leurs travaux. Ces textes poétiques, de rythme et de dessin variés, sont repris dans d’importantes sommes exclusivement littéraires : ainsi, les suites intitulées Illustrations, Matière de rêves et Avant-goût (en quatre moments, de 1984 à 1992) ; mais il est vrai qu’ils débordent ces limites et irriguent tout le travail de Butor à compter de Mobile. D’une apparence de romancier à cette affirmation de pianiste de la langue, s’exprime un retournement parmi les plus envoûtants de la modernité : Butor est avec l’art, il écrit en son sein, il tire de cet espace spécifique la capacité d’expression littéraire qui gisait en lui, virtuelle et sans conscience, du moins à première vue. Il n’ignore pas ce dehors qui tremble devant ses yeux, il sent qu’il palpite non moins en lui. Butor ouvre la porte de son écriture à l’imagination, il se soumet à sa propre féerie, il libère, dans la multiplication de ses postures poétiques, le désir d’être complet et de s’en remettre au flux : les images exigent les mots, et les mots sont avec les images dans l’autonomie d’une autre création.

Les Œuvres complètes publiées en treize volumes recomposent la pluralité d’une voix. Magnifique invention constante que le ressaisissement des quelque quinze cents publications que Michel Butor a livrées. Le chemin se termine mais l’écho d’une telle liberté ne cesse de retentir. Chaque lecteur se doit de poursuivre une lecture au sens propre infinie. Si la reconnaissance absolue d’une telle différence a été finalement bien tardive après un accueil immédiat pourtant prometteur, la raison en est la puissance d’invention et de déroutement qui est le ressort de cette écriture. Michel Butor reste un auteur en quête de soi et qui a restitué à travers ses livres toutes les facettes de son mystère sans jamais totalement le révéler. Raison de plus pour nous efforcer de toujours mieux lever le voile à travers les mille reflets du mirage. Chaque élément est une trouvaille, l’ensemble un dispositif de recherche, une somme littéraire, un dépôt très précieux de poésie. Il reste une allure liée au voyage et à l’art, au questionnement et à la vision. Michel Butor a brodé la fable déconstruite et reconstruite du monde présent. Il a fait sonner haut le timbre du temps. Le tout s’achève non pas sur un point final mais sur la reprise d’un cycle, celui de la vie de l’écriture, de sa vie à lui, Michel Butor, confondue avec l’écriture.