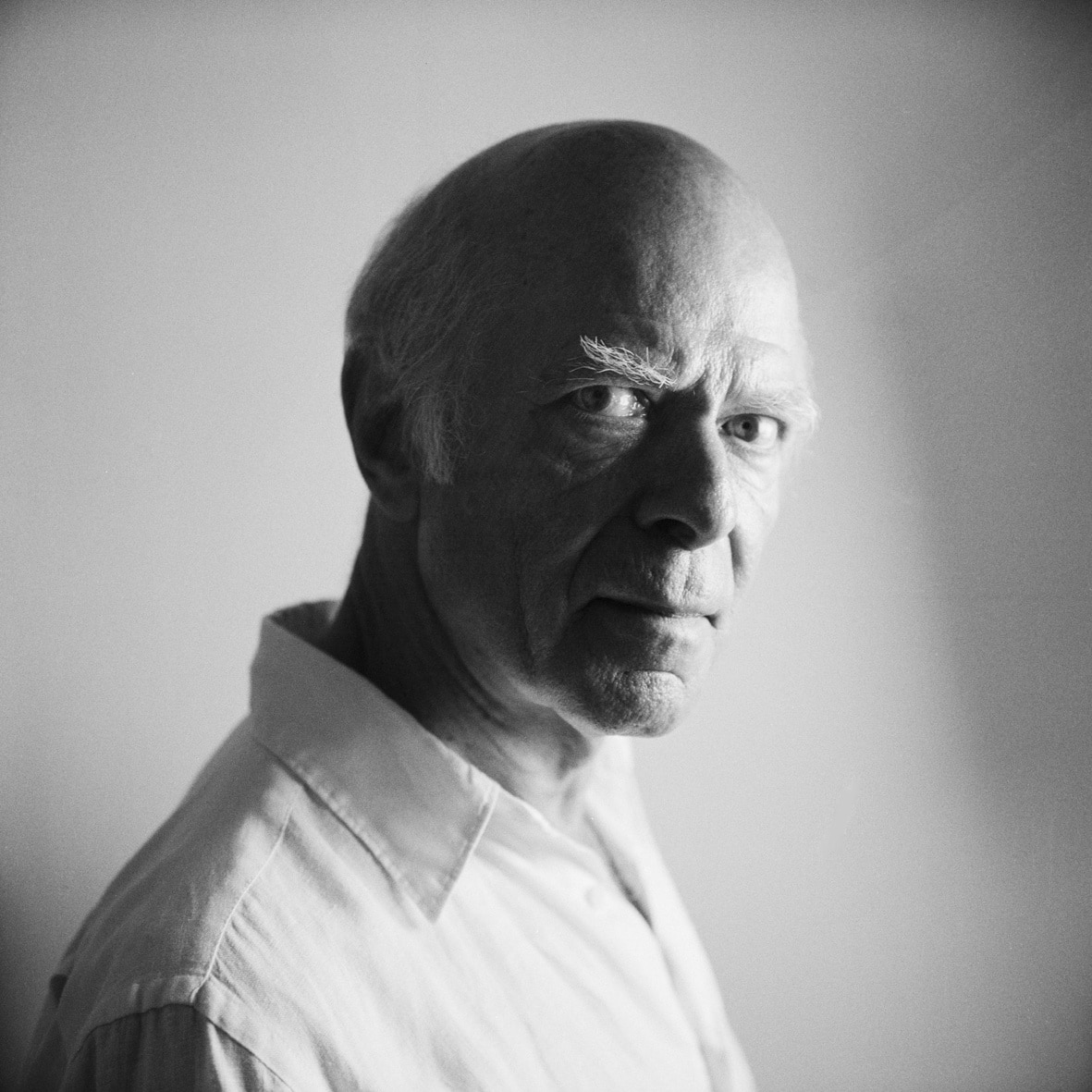

Amant d’Emma Bovary et ivre de mots, Alain Ferry est tout entier un rhapsode vêtu de somptueux patchworks et une bibliothèque babillarde. Son dernier livre nous en renvoie d’éblouissants rayons, faisant grand place au plaisir du texte sans oblitérer la mélancolie.

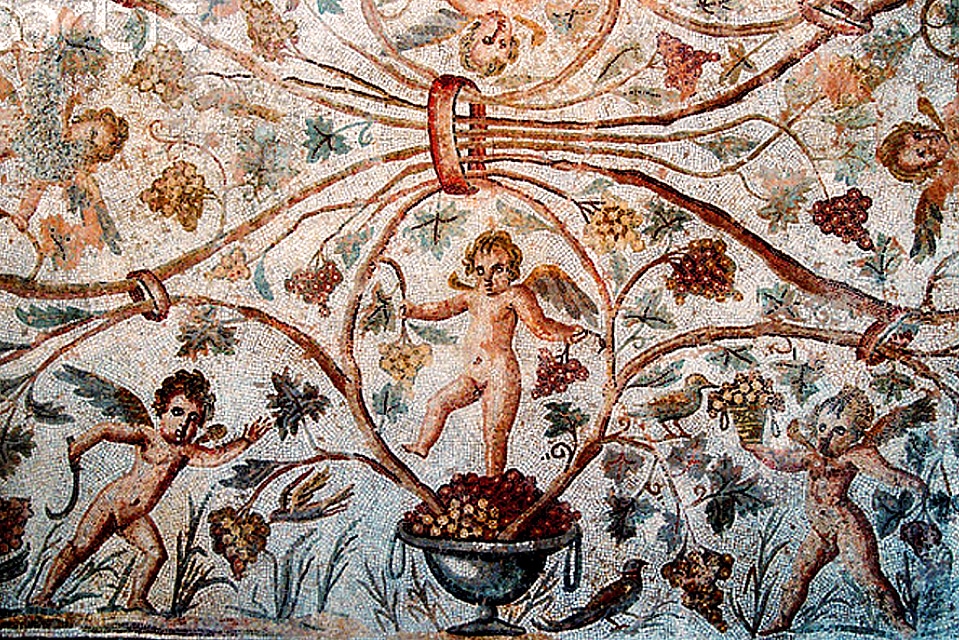

Ce dernier opus est chair de sa chaire : au Prytanée de La Flèche, trente-deux ans durant, il apprit aux futurs officiers supérieurs à entrer et se prélasser dans Pascal, Montaigne ou Bossuet. Lui qui voua un amour fou à Emma Bovary – qui le lui rendit bien en l’amenant au prix Médicis 2009 (Mémoire d’un fou d’Emma, Seuil, 2009) –, il avait fait sien le fameux apophtegme de Flaubert : « Le seul moyen de supporter l’existence, c’est de s’étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle ». Une expression à prendre au pied de la lettre chez l’auteur qui nous gratifia, également, d’une Mer des mamelles (Seuil, 1995), immense livre orgiaque sur le seul thème annoncé et qui n’est qu’une variation infinie sur ce que la Renaissance appelait si joliment « blason du corps », avec, comme en écho, Louise Labé et son « Baise m’encor ». Dans 26, rue Desaix, nous restons dans le même sillon. Car d’emblée nous est donnée, avec le titre, la façon de le prononcer : Alain Ferry est né à Bône, en Algérie française, dans cette rue honorant un général napoléonien que les gens du cru prononçaient De Sexe, rattachant Desaix à la ville d’Aix, prononcée forcément Ekse. Ce nouveau livre est donc de sexe et de mots, en un plaisant vertige consécutif au dialogue permanent qu’entretient le scribe avec sa babélique librairie – et son attentif lecteur.

Ce livre est de sable, façon Borges (Le livre de sable, Gallimard, 1983) – Jorge Luis si présent ici et dont le scribe dit, après avoir parcouru tous ses livres : « C’est pour de tels moments qu’il vaut la peine de vivre ». Nous avons là, en effet, un livre infini et pléthorique, ventripotent autant qu’omnipotent, en ses ressassements et sa perverse séduction. Car Ariane est belle avec sa bobine d’interminable fil guidant à sa mine Auteur. Einstein (dont le QI est dépassé par celui de Marilyn Monroe, estime ironiquement le rhapsode) ne disait-il pas qu’en avançant en droite ligne dans l’immensité de l’espace, le point d’arrivée ne serait autre que le point de départ ? Ainsi de ce livre qui retombe sur ses pattes ; ainsi du serpent mythique qui se mord la queue. Ainsi de Rabelais qui, fuyant dans l’espace-temps, s’en va « chercher le grand peut-être ». Assurément, cet ouvrage est un puits de sagesse, façon Ecclésiaste, avant que la jarre se casse à la fontaine, que la poulie se rompe au puits et que la poussière retourne à la terre… Qohélet est au centre de cet ouvrage ab intestat, mariant le Nouveau à l’Ancien Testament.

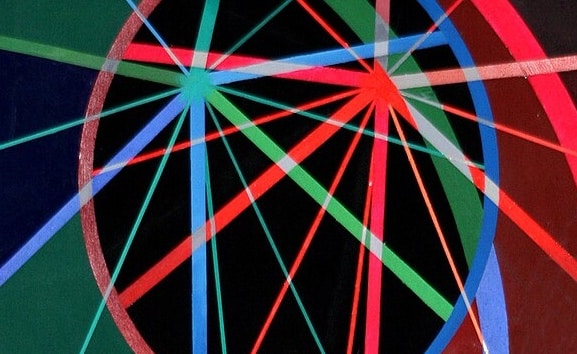

On ne peut entrer dans ce livre que par la submersion, tant l’avalanche des mots est puissante, anarchique et folle. Et donc plonger d’ahan comme Alice au puits des merveilles. Chaque mot en appelle un autre, avec une sidérale ou sidérante attirance astrale, une sorte de force magnétique qui régit un vortex de voix discursives. Avec, primordial, oppressant ou pressant, le prurit scripturaire : « L’envie d’écrire me foudroie – phénomène quasi permanent comme la trique à Priape – et ma main mister-hydesque tape des mots étrangers à mon moi social ». Il y a d’entrée, comme il se doit, l’avertissement de l’auteur ; mais, enfiévré, ce dernier ne se lasse d’y revenir, nous appâtant avec une « Dédicace littéraire au prince petit public » et nous affriandant tout aussitôt par un « Avant-Propos va te coucher, il est tard » (apostrophe d’Anna Magnani à ce grand fou de Fellini), trop bref pour ne pas être, incontinent, suivi d’une « Notice de fabrication » dont le propos avoué est de retarder la lecture du volumineux ouvrage : « Premier volet d’une intro qui veut chiper la vedette au roman-essai qu’elle annonce, et où l’intrigue brillera par sa modestie », parachevant le tout par cet oxymore : « Conclusion introductive ». On se rappellera qu’à l’inverse, La mer des mamelles se présentait comme un « roman d’amour ès lettres avec des post-scriptum » – voix post-coïtale, en somme.

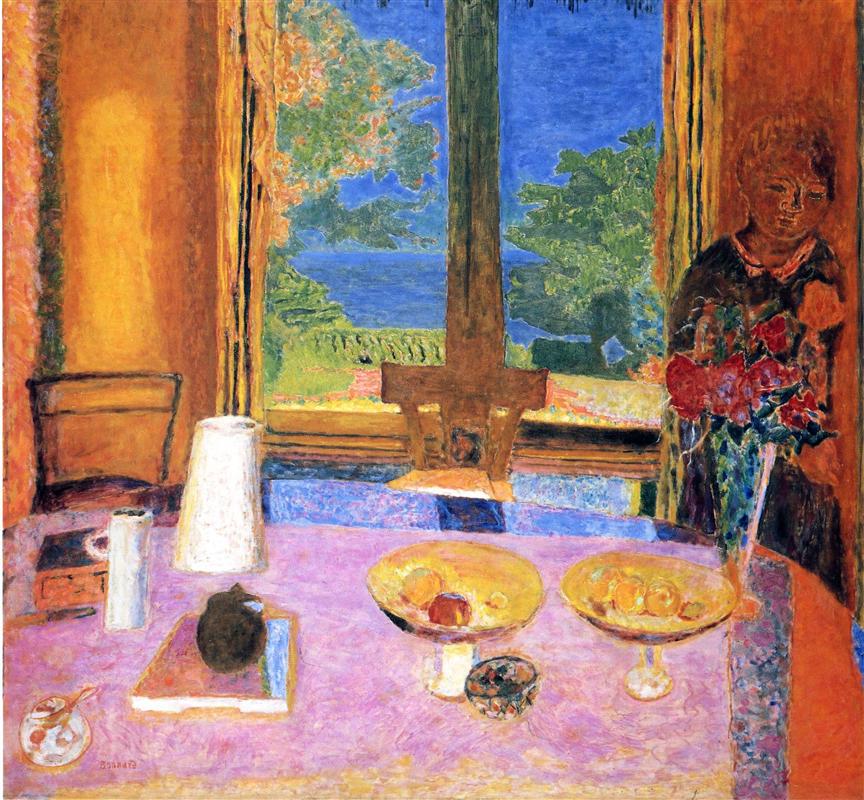

Cette fois, dans ce livre qu’on pourrait qualifier d’inventaire existentiel, Alain Ferry prend les devants et affiche son programme d’écriture : beaucoup parler avant-dire, dire beaucoup en parlant « par les coudes » – pour singer l’expression espagnole hablar por los codos qui sanctionne le bavard –, et inciter le lecteur à chercher les motifs dans le tapis. En fait, une tapisserie géante qui, dans son ambition, étalée sur tissu, pourrait bien égaler les 90 m de la pléthorique tapisserie de la reine Mathilde, à Bayeux, avec ses 943 personnages. Bien malin, d’ailleurs, qui pourrait les compter au détour des 789 (tiens, ce chiffre met en plein dans le mille) pages d’écriture. Aveu révolutionnaire qui ne déplairait pas au général de la bônoise statue. Aussi, le critique semble s’attarder quelque peu à présenter ce livre, pour lequel le seul adjectif qui convienne, flaubertien en diable, serait « hénaurme ». Mais il n’en est rien si l’auteur nous dit que tant de préliminaires sont partie prenante de la trame du récit.

Car récit il y a, tel qu’annoncé dans le titre. Et nous sommes bel et bien dans cette bonne ville d’Algérie devenue Annaba tout comme naguère elle fut Hippone, où les gens du pays, au détestable accent, ont chargé de sexe le valeureux général napoléonien qui n’en pouvait mais ! Tout est affaire de mots, nous explique Alain Ferry ad libitum, disons même ad libidinem. Il est né d’un père ouvrier agricole dans un domaine viticole, quelque part en Kabylie, qu’il nous a présenté dans son premier livre, El-Kous (Seuil, 1978) : « Simplement un coin d’Algérie, exigu, natal, qui ne nous appartenait pas dans l’ordre du juridisme capitaliste, mais c’était notre propriété foncière… comme un droit divin de l’amour ». Il a suivi ses études secondaires au lycée Saint-Augustin, à Bône, point de départ – ou d’arrivée, vu la circularité scripturaire du récit. Et donc la folie linguistique s’incarne – chair du récit – dans l’adoration du corps féminin : carne autem infima, ajouterait saint Augustin, le grand homme de la ville.

Mal armé dans la faiblesse de sa chair, Alain Ferry ne cesse de nous avouer qu’il a lu, en revanche, tous les livres sans jamais fuir de là-bas, ce lieu de son ivresse. Mais il ajoutera : « Puissent ses heures n’avoir pas toutes été ombrées de mélancolie », car ce « librique », ainsi qu’il se qualifie depuis son précédent ouvrage, Rhapsodie pour un librique défunt (Apogée, 2013), ne cessant depuis de cultiver « ma passion des livres, éveillée dans les librairies comme si certains bouquins semblaient vouloir, pour moi précisément, ôter leur jaquette et s’ouvrir par le milieu pour m’aguicher vers le creux de leur gorge » – donc amant lubrique des livres, pour tout dire –, en même temps que ses mains se déchaînent sur tous les tuyaux d’orgue exultants, ses pieds pantouflés appuient sur le pédalier de la mélancolie. Et c’est que ce prince d’Aquitaine qui fut d’Aix et de Saix (De Sexe) rédige son testament, sous forme de bilan où la compilation érudite le dispute au plaisir des sens, sous le même soleil noir qui aveugla Nerval tout comme l’Étranger de Camus. Il n’empêche, le scribe use et abuse des jeux de langage, tout comme il se suspend, athlète librique, aux agrès des agrégés de grammaire en parfait magister dicendi. Car ce livre, qu’il qualifie de « grouillis fantasmatiques », est ludique, mêlant les langues (latin, anglais, espagnol, italien, arabe, que sais-je ?), maniant le jeu subtil d’un dialogue ininterrompu avec son lecteur : d’où l’abondance de notes de bas de page qui sont autant de clins d’œil. Et l’on voit passer Marilyn Malraux en secrétaire du scribe qui n’a d’yeux que pour Lolotte Nénébrigida ! Bibliophage compulsif, Ferry est aussi un sacré cinéphage.

Et les noms propres l’emportent qui se comptent par centaines. Les personnages défilent comme pour rendre hommage au scribe en son long regard sur la vie. Homme de grand âge (82 ans, sauf erreur) lorsqu’il entreprend cette écriture, il entend afficher tout ce qu’il a dans la tête, et, d’une certaine manière, transmettre son savoir – qui est immense. Sans souci de catégorie, de niveau ou de degré, il passe allègrement de Chateaubriand, son « père littéraire », à Leonard Cohen, qui apprend à mourir tout autant que Montaigne et Pascal, auteurs des plus cités ; il mêle le cinéma à la chansonnette, allant jusqu’à faire un sort à Rina Ketty. Et c’est que Gynette, sa tante tant aimée, chez qui il logeait à Bône, aimait chanter ces couplets à la mode. Alors sa famille défile, de la tante à la mère, la première à succomber et lui apprendre, alors qu’il n’a que vingt-cinq ans, que « la mort nous livre une guerre de cinquante ans (l’âge de ma mère quand elle cessa de vivre) » ; d’Étienne le père dont il nous dit tout l’amour dans Le fils d’Étienne (Apogée, 2014) ; d’André, le mari de Gynette, un agent de police plaisamment campé qui fait rédiger ses procès-verbaux par son neveu, élève surdoué, mais qu’il menace de menottes – massenottes, disait-il – à la moindre faute d’orthographe, mais qui ne se plaisait, littérairement parlant, qu’à l’autre gloire de Bône, Edmond Brua, auteur d’une Parodie du Cid qui fit la gloire de Robert Castel (Rodriguez au pays des merguez), et fort peu apprécié de Ferry qui en profite pour citer Albert Camus : « La culture pied-noir ? Un grand vide parfumé à l’anisette. »

Mais s’il y a l’oncle André, il y a Yamine, « sa putain de maîtresse », qui donne lieu à de plaisantes références érotiques : « la douceur de son exquise vénusté n’était pas au bas de son ventre, mais en haut, sur les dômes de ses seins » ; et « tandis qu’André reposait encore sur terre dans son cercueil », l’auteur ravive aux cendres de son oncle la joie des sens, en rameutant les « vulves légendaires » chères à Pierre Louÿs. L’éveil des sens le fait aussi s’éprendre de sa cousine Robertine : « Elle avait dix-huit ans, et des seins appétissants qui ne me coupèrent pas l’envie de les tâter quand à force de les lorgner j’aperçus entre eux une infime différence de volume : dissymétrie n’est pas disgrâce », où l’on voit que la verve de La mer des mamelles est constante chez le librique. Sauf que cette lubricité plonge plus bas : « à tâter le ventre de Robertine mes doigts superficiels perçurent qu’il était campagnard, avec aux parties basses une sente embroussaillée comme – comparaison a posteriori – dans la Bretagne de Chateaubriand une traîne se fraie entre deux haies bocagères ». Où l’on voit et comprend une fois pour toutes que tout Ferry tient dans cette alliance immarcescible entre Lettres et le Charnel.

À tout jamais le prurit littéraire – citations et métonymies – accompagne ce qu’il nomme ses « primes prurits » par quoi s’éveilla sa lubricité. Et sa Robertine restera désormais la lettre non écrite du futur romancier : « La chair, l’odeur et la sueur fine de Robertine m’en imposèrent, la déférence paralysa mon désir, mes escarmouches nigaudes firent chou blanc, je n’ai pas tenté le coup rude qui m’y eût implanté par voie de fait, et je n’ai pas obtenu matière à écrire sur nous un roman réaliste conclu par la cueillaison des roses rouges d’éros énergumène ». La dramatis personae de ce livre – le moi iconique – ne cesse de manier/marier, en constante paronomase, littérature et lubricité, d’où cette trouvaille – appellation incontrôlée – de librique. Mais, bien sûr, s’il faut parler d’amour, ce monogame avoué et fier de l’être n’a d’yeux et de cœur que pour l’épouse tant aimée à qui est dédié ce livre qui, pour l’essentiel, fut écrit tandis que sa Dominique s’allait mourant, s’étiolant dans la maladie qui l’emporterait, dans le temps où le vieil âge plantait ses crocs : « Ma femme Dominique et moi nous sommes chargés d’ans, et les ennuis de la vieillesse nous traquent, nous rejoignent, nous mordent. Qui s’en ira le premier ? »

La conclusion tout en gravité de ce livre-océan est donnée au bas d’une page par cette note anodine : « Le point final est mis à 26, RUE DESAIX le 25 juillet 2025, à la saint Jacques, au crépuscule d’un beau soir d’été. Sur ma tombe on peut lire : DOMINIQUE FERRY 1937-2024 et, sous le nom de ma femme, ALAIN FERRY 1939 – . »

Tombeau pour Dominique, son épouse et son amour exclusif pendant soixante-deux ans, cette rhapsodie finitemporelle creuse, de page en page, en ardente patience, la tombe du romancier. Nous lui dédierons pour finir, lui qui ne se lasse jamais de citations, ces vers de Quevedo, un de ses oblats bien bouleversants :

Azadas son la hora y el momento, Pioches sont les heures et les moments

que a jornal de mi pena y mi cuidado, qui, au prix de ma peine et mon tourment,

cavan en mi vivir mi monumento. creusent sur mon vivre mon monument.