Les écrivains actuels paraissent découvrir les vertus d’une littérature du collectif par la lunette de l’intime. La poétesse, autrice, traductrice et artiste visuelle Liliane Giraudon pratiquait, elle, dès le début des années 1980, dans son journal d’alors, un panachage peu imitable du « soi parmi les autres ».

C’est dire que sa modernité ne date pas d’aujourd’hui.

Le livre avait pour titre Je marche ou je m’endors. Chronique et paraissait chez Hachette/P.O.L. Désormais introuvable, sinon en cherchant bien dans les brocantes et boutiques d’occasion. Je me souviens que je le relisais avec envie : elle au moins, me disais-je, sait écrire de la prose – talent, pensais-je, qui m’était étranger.

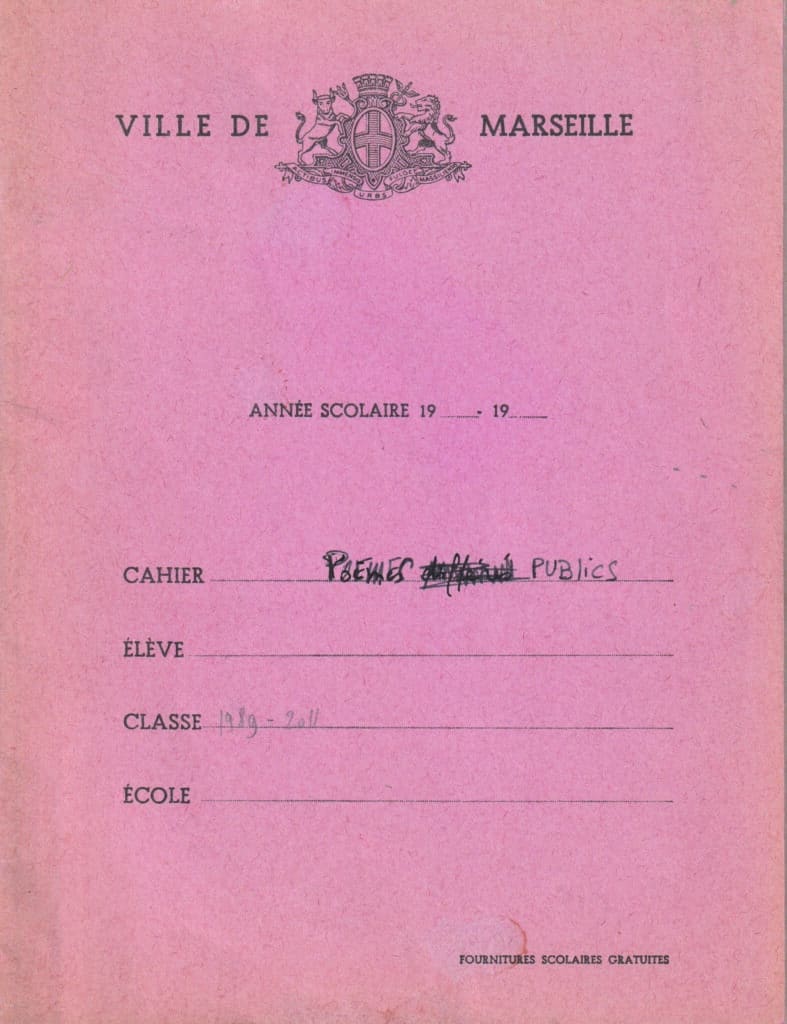

Pot pourri est aussi une sorte de journal, dont chaque instance ou paragraphe est précédé de chiffres qui n’indiquent pas des dates mais simplement sont là pour sembler mettre en ordre ou instaurer une progression. Les numéros 1 à 224 couvrent ainsi, sur environ 70 pages rédigées à Marseille et Oppède, l’année 2019-2020.

Si la chronique comporte des rêves (car on y dort), elle n’est pas pour autant privée de politique, comme l’indique son exergue : « L’autobiographie peut bien être, comme très souvent, de la politique » (Antonio Gramsci). Ce qui permet de vérifier le bien-fondé de ma première remarque (l’intimité du collectif). Séquence 19, la référence à l’Espagnole Esther Ferrer, qui « mêle humour, absurde, dérision, économie formelle », et qui pratique « un art sans compromis, brut, pour ne pas dire brutal… » (d’après Wikipédia), donne les clefs d’un programme que Liliane Giraudon reprend, séquence 34, en exprimant l’idée d’une « expo qui ne verra peut-être jamais le jour et qui s’appellera “Art brute”. Parce que tu veux réfléchir à ça, à la brutalité. Et la brutalité au féminin ».

Dans une autre séquence, jouant avec les mots, les étymologies, elle met en parallèle les corps, les coups et la transformation des peaux en cuir pour compatir au sort d’animaux maltraités : « le mot “chagrin” a quelque chose à voir avec la croupe du cheval, de l’âne ou du mulet, peau dont on faisait le cuir ». Séquence 72, elle pense aux nombreux morts en Méditerranée et projette « de ne plus jamais se baigner : les corps humains sont entrés dans la chaîne alimentaire ».

Mais ce qui semble le plus réussi, dans ces proses elliptiques, c’est leur écriture même, si ramassée qu’elle fait penser au bond d’un animal en train de fondre sur sa proie. Qu’est le lecteur ? Elle-même ? « La chasse à l’homme a commencé : j’aurai ma peau. » Des proses constituées d’éléments qu’on dirait séparés, dont « chaque point est un moment compact et isolé », sous l’aspect d’une formule couperet : « nature meurtre », « posture morte », voisine de l’aphorisme.

Le rêve en est le matériau premier, on pourrait dire : sa vive chair. Je marche ou je m’endors en contenait déjà dans le cours de fragments dotés de numéros et habités de cruauté envers soi-même : « ces récits de rêve, avec une tête écrasée – la mienne – que l’on maquille dans tous les sens. C’est le fard qui masque les parties très abîmées ». Avec cette restriction : les parties de chronique n’étaient qu’exceptionnelles, occupaient peu de pages, les autres étaient en vers.

Divagation des chiens, quelques années plus tard (en 1988), alternait vers et prose, avec séquence de rêve : « Obscur pourtant à l’instant où elle tente de l’écrire. Son frère et elle. Ils voyagent avec valises et paquets. Dans une housse de cuir, chacun transporte son mort. Le sien (qui a un genre, c’est une femme) est encore frais et lourd ».

On constate que depuis le style s’est transformé, qu’il a gagné en force, en concision, en détermination. « Vite vite Charles d’Orléans et son magnifique précepte “J’aime qui m’aime autrement non”. Vite dit. Dur à faire. Et si difficile à vivre. » Qu’elle mélange davantage les sujets, et que ses phrases reposent, non sur le bon sens, mais sur l’association d’idées : « Tu circules en prenant soin de casser les logiques organisatrices. » Ainsi (il faudrait rapporter le passage en entier), elle se réveille un matin avec un bras engourdi « comme mort ». « Pour chasser l’angoisse tu te dis que tu es devenue une sorte de fleuve avec justement un bras mort. » De là elle passe aux souvenirs d’enfance, à la Durance où elle trempait ses pieds, aux hommes dans les fourrés qui « ne faisaient pas quelque chose de bien […] ça te faisait penser à une gravure dans ton livre d’histoire : adoubement d’un chevalier. Tu ignorais qu’une pipe n’est pas toujours une pipe ».

Liliane Giraudon a un art consommé de la chute. Comme de la dissection des têtes couronnées que par ailleurs elle lit, admire. Paul Claudel, par exemple, qu’elle traite de grosse banane ou d’employé des abattoirs. « Le travail de la viande, oui. Exactement. » Le mot chute est à prendre dans son sens littéraire (elle sait finir une séquence de façon à surprendre et à clore) et dans son sens métaphorique. Faire tomber de son socle, détruire et se détruire. Ce qui n’empêche pas l’humour, qui circule dans le texte comme le sang dans un corps : « “On est tous dans la même papeterie”. Elle croit que c’est Denis Roche qui disait ça. Sauf que les papeteries disparaissent une à une. Comme Denis Roche ».

Elle sait manier la crudité : « arrêter de les voir [les fruits de la passion] comme de petites couilles fripées » ; également la cruauté, qu’elle constate et s’applique à décrire : « ce mois de juin, à Mossoul, dix-neuf jeunes filles yazidies qui refusaient d’être vendues comme esclaves sexuelles ont été brûlées vives dans des cages ». L’autrice ne se ménage pas non plus : « pourquoi l’origine du mot littérature est si obscure et pourquoi tu as passé ta vie à vouloir y entrer en écrivant […] et pourquoi tu continues à t’y sentir intruse, bâtarde, déplacée ». « Ta poésie c’est de la merde », lui écrit une main anonyme. Ce à quoi elle répond qu’il faut venir signer.

Afin de repousser l’angoisse, se rassurer, se consoler de vivre « un roman colossal », trop dur, trop long, trop lourd, elle sait user de la tendresse Vis-à-vis des oiseaux, comme dans la belle histoire du rouge-gorge qui vole autour du Christ en croix et qui arrache avec son bec les épines qui le blessent. Vis-à-vis du mulot qui les accompagne chaque soir sur la terrasse. Et vis-à-vis des arbres, qui pour elle sont des êtres vivants : « Ne pas dire la même chose au petit olivier et au vieux cyprès ».

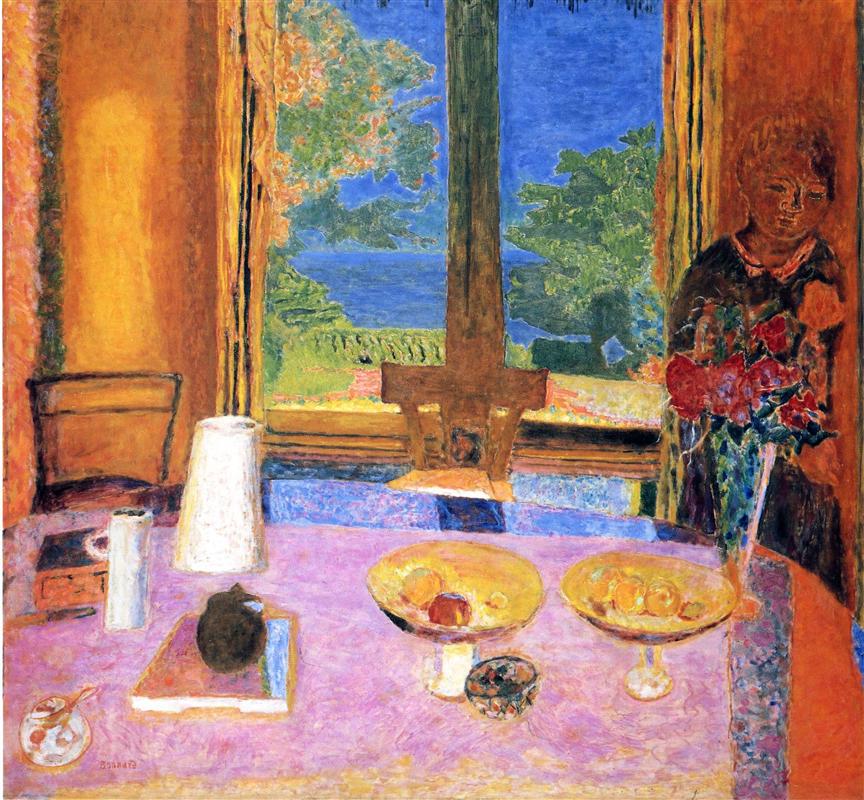

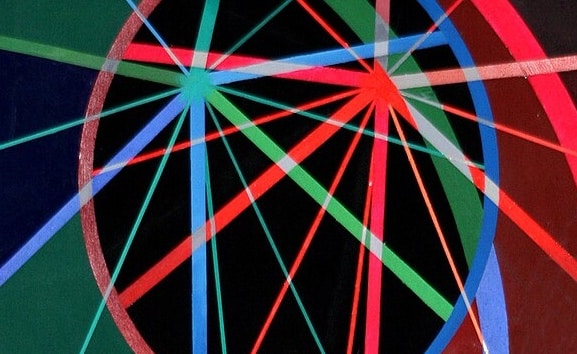

Enfin, n’oublions pas l’importance qu’elle attache aux images et aux arts visuels : « Un poème visuel que tu envisages de peindre directement sur de grandes feuilles collées au mur et dont le titre est “ Poème sans sauce”. Le projet te ravit et tu ris toute seule dans ton lit, comme une idiote » ; au théâtre, au dessin, si proche de l’écriture, comme issue et remède contre les récurrences, le souvenir des morts qui hante ou la disparition de ce qui la fait vivre, littérature et poésie, ô combien transitoire. Plus combattive que rancunière ; plus attachée au rire qu’aux larmes. Intensément vivante. « Ce n’est pas le passé qui ronge l’avenir, c’est le présent qui vacille », ai-je envie de conclure avec ses mots à elle.