L’édition de Guerre, l’un des « manuscrits retrouvés de Céline » publié aujourd’hui, semble nous indiquer qu’il n’est pas simple de lire Céline de nos jours. Une préface, une note sur l’édition, un index des personnages, un glossaire de six pages et de nombreux appendices caparaçonnent le roman proprement dit et font du livre un étrange objet. Qu’est-ce qui rend Céline si difficile à proposer au public ? Qu’est-ce qui fait qu’il se lit très bien quand même mais qu’il aurait dû malgré tout être accompagné d’autres mots que ceux qui ici l’encadrent ?

Louis-Ferdinand Céline, Guerre. Édition établie par Pascal Fouché. Avant-propos de François Gibault. Gallimard, 190 p., 19 €

On connaît les raisons qui font de la lecture de Céline une entreprise compliquée : la virulence de son engagement antisémite avant et pendant la Seconde Guerre mondiale rend son œuvre tant antérieure qu’ultérieure difficile à appréhender sans avoir à l’esprit la vigueur de sa haine. À cela s’ajoute une histoire de manuscrits prétendument volés (mais en réalité abandonnés par son auteur au moment de sa fuite en Allemagne en juin 1944) et restitués par celui qui en avait été longtemps le dépositaire par accident, Jean-Pierre Thibaudat, aux héritiers de Céline à l’été 2021. Nous renvoyons, pour les détails de cette histoire, à l’article publié dans En attendant Nadeau par Philippe Roussin sous le titre « Déshonneur et patrie : retour sur l’affaire Céline ».

Louis Destouches (troisième à droite) au Val-de-Grâce (décembre 1914) © Collection Véronique Chovin

L’avocat François Gibault, l’un des deux ayants droit, signe un avant-propos pour cette édition. Il s’agit pour lui de légitimer sa position, de l’autoriser, en accréditant au passage la thèse du « vol » mise en avant par Céline depuis le Danemark (le mot apparaît deux fois). Le nom de Jean-Pierre Thibaudat, grâce à qui nous pouvons lire ce texte, n’apparaît pas. Un peu plus respectueux de la vérité historique, et en contradiction avec l’avant-propos, Pascal Fouché, éditeur du texte de Céline, parle quant à lui d’un manuscrit « disparu ».

Il s’agit aussi de ré-instituer un Céline d’avant les pamphlets, après les remous suscités par la republication des textes antisémites envisagée par Gallimard en 2018. Guerre aurait en effet été écrit autour de 1933-1934, soit deux ans après la publication du Voyage au bout de la nuit, dont il reprend une partie de la matière, vingt ans exactement après l’expérience du front. En montrant de façon intense ce que la guerre fait aux hommes, dont elle casse les gueules aussi bien que la langue, ce texte est pourtant aussi un laboratoire de la haine. Qui, sans doute, dans le cas de Céline et de bien d’autres de ses contemporains, conduit à des haines ciblées. Ainsi, la préface n’est pas là seulement pour légitimer son auteur, mais aussi pour dédouaner l’écrivain qui serait au-delà de tout soupçon, exprimant de manière puissante « son horreur de la guerre et de la mort, qui sont des constantes de toute son œuvre ».

Or, en faisant de Céline un pacifiste traumatisé, on l’absout de toute la violence que son écriture produit sur les êtres qu’elle vise. Comme le reste de l’œuvre, Guerre, tout en étant un puissant récit de convalescence, est un texte de haine et sa haine n’est pas seulement liée à l’expérience du front (nombre de témoins de l’époque s’en sont passés). C’est une haine autorisée, qui a ses cibles favorites, le plus souvent les plus vulnérables et les plus dominés. Ici, ce ne sont pas encore les Juifs, mais beaucoup les femmes. Entourant Ferdinand alité après une blessure à la tête, elles servent une administration militaire qui a besoin de satisfaire ses hommes. « Rombières », « gonzesses » ou « pucelles », l’infirmière (« la » L’Espinasse) ou la prostituée Angèle sont réduites, dans un récit en grande partie occupé par des scènes de sexe, à des rôles de « branleuses » et à des corps à disposition, jetées en pâture à une agressivité rendue acceptable, qu’elle prenne la forme des coups (l’ultime scène de prostitution est une véritable mise à mort, observée avec délectation par le narrateur) ou des injures qui ont remplacé toute communication : « Je l’injuriais comme ça parce que je savais pas quoi dire. Et que ça venait du dedans, et que c’était pas le moment d’avoir du sens ».

Blessés de guerre au lycée Janson-de-Sailly transformé en hôpital, à Paris (1914) © Gallica/BnF

Les étrangers font aussi les frais de la violence de Céline, dans un contexte où, comme les femmes, les colonisés sont utilisés au gré des besoins de la France. La haine que leur voue Céline/Ferdinand est significative dans le passage où le narrateur jalouse un soldat maghrébin, qui lui aussi couche avec l’infirmière (et qui, contrairement à lui, mourra). Alors que tous les autres ont un nom propre, même instable, c’est le seul soldat qui reste anonyme, réduit au statut que lui donne la société coloniale de son époque. Il sera seulement le « brigadier bicot », « l’Arabe », « le sidi » et surtout « le bicot », mot répété jusqu’à l’obsession. Malheureusement, l’édition accompagne ce traitement avec complaisance, en refusant de situer ces expressions comme racistes et colonialistes, ce qu’elles étaient déjà en 1934 – l’auteur le savait bien qui les utilisait à dessein. On trouve ainsi, avec effarement, une légitimation tranquille de la violence de cette langue dans le glossaire, lequel se contente d’indiquer « Bicot : Maghrébin » et « Sidi : Nord-Africain » (on peut se demander ce qu’on aurait lu si l’auteur avait utilisé le mot « youpin » !).

Le tour de passe-passe joué par cette édition donne lieu à un portrait très orienté du maréchal des logis Louis Destouches qui serait revenu du front et de ses blessures habité par la conviction d’un « plus jamais ça ». Et pourtant, ajoute François Gibault (qui se reconnaît lui-même comme un anarchiste de droite), « il a été le témoin de la Seconde Guerre mondiale, puisque l’Allemagne et la France, ces deux nations chrétiennes, n’ont pas attendu plus de vingt ans pour se jeter une nouvelle fois l’une contre l’autre… ». Que vient faire l’adjectif « chrétiennes » ici ? Et pourquoi raconter l’histoire de la guerre, non comme la destruction mise en œuvre par l’Allemagne nazie et la France de Vichy, mais comme un simple affrontement entre nations ? N’est-ce pas une façon plutôt grossière de masquer le fait que Céline ne fut pas seulement un témoin en cette période, mais le collaborateur actif d’une politique d’extermination qui touchait ceux qui étaient à ce moment-là l’Autre du « chrétien », à savoir les Juifs ?

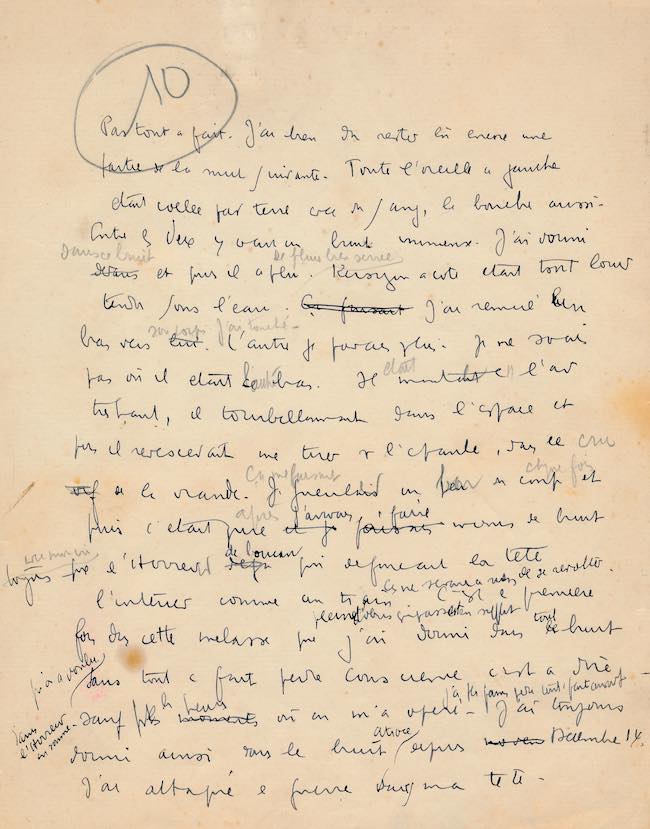

Tout fait de cette édition un objet de culte supplémentaire pour contenter les fétichistes de Céline : fac-similés de manuscrits ; répertoire des personnages récurrents ; une courte étude sur Guerre, étrangement non signée mais dont le responsable de l’édition, Pascal Fouché, est sans doute l’auteur, et qui apparaît plutôt comme une première préface, finalement écartée au profit de celle de François Gibault… Paradoxalement, il manque un travail génétique sérieux, qui ne définisse pas arbitrairement un titre jamais vraiment stabilisé (l’unique mention de Guerre figure dans une lettre de Céline à l’éditeur Denoël en 1934) ; un travail qui, aussi, émette des hypothèses sur l’ordre des liasses et des feuillets et qui ne considère pas a priori que le « Pas tout à fait » qui inaugure le récit n’est pas à sa place. Plutôt que de commencer la narration de façon linéaire, convenable, réaliste, peut-être que le « Pas tout à fait » était une amorce aussi décisive que le « Ça a débuté comme ça » du Voyage. Pas tout à fait. Pas tout à fait mort. Pas tout à fait un texte. Pas tout à fait ce récit.

Manuscrit de la première page de « Guerre » © Collection succession Lucette Destouches

Il s’agit aussi manifestement en l’occurrence d’étendre le lectorat du livre, de la part d’un éditeur qui se vante déjà d’avoir fait un premier tirage de 80 000 exemplaires et qui accompagne la sortie du livre d’une exposition des manuscrits dans sa propre galerie (Céline et les manuscrits retrouvés, jusqu’au 16 juillet). Le lexique final de 135 entrées explique par une simple expression synonyme le parler argotique et carabin qui est celui de Céline dans toutes ses œuvres et qui se comprend très bien, même si on ne saisit pas tout, ni toutes les connotations. Ainsi apprend-on que « caboulot » veut dire « petit café à clientèle populaire », que la « liquette » est une chemise, que « raccourcir » veut dire guillotiner, etc.

Ce que n’indiquent ni ce glossaire ni des notes de bas de page dont on comprend mal l’utilité (par exemple sur le nombre de galons d’un officier), c’est que la violence de ce texte a tout à voir avec le contexte de son écriture. Il date du moment précis où, en Allemagne et en France, les nazis et les ligues d’extrême droite renouent avec le bellicisme et revendiquent l’héritage des soldats de la Première Guerre mondiale. Dans Voyage au bout de la nuit (1932), Ferdinand passe directement des champs de bataille aux colonies africaines. Dans Guignol’s Band (1944), on le retrouve à Londres juste après les combats. Entre les deux, il manquait aux aventures du héros célinien un épisode permettant de relier ses expériences de la guerre et du voyage : le voici. Certes, Guerre était une pièce manquante de l’œuvre que le manuscrit a permis de retrouver ; mais ce texte correspond aussi à un épisode crucial qui manquait à la construction de l’identité de son personnage et de son rapport au monde, fondé sur la violence. Un autre manuscrit dont la publication est annoncée donnera à lire un deuxième épisode inachevé, mais antérieur : l’intégralité du roman Casse-pipe, qui raconte la vie de caserne. C’est-à-dire dans un monde où Ferdinand faisait encore partie de ces gens « qui parlaient comme avant qu’on soye morts ».

Pourtant, contrairement à ce que suggère son titre, Guerre n’est pas un récit de guerre. C’est précisément le contraire : un roman de l’arrière. Seules les premières pages se déroulent dans le champ de ruines et de cadavres où gît Ferdinand. En racontant sa convalescence à Peurdu-sur-la-Lys (« une petite ville mais en position juste pour recevoir des troufions de toutes les batailles »), le narrateur adopte un point de vue éloigné, mais là aussi « pas tout à fait ». Les combats lui sont sans cesse rappelés par les coups du canon et le passage des soldats, et surtout par ses sensations, que suit, plus que dans le Voyage, l’écriture au plus près d’un corps en proie à la douleur et au désir, mais aussi les souvenirs et les rêveries d’un esprit soumis au délire, à l’insomnie, assailli de « bourdonnements ». Dans cet espace d’entre-deux et d’attente qu’est celui de la convalescence, le réel et l’imaginaire se confondent dans le fantasme, au point que Ferdinand fait référence à un univers de fiction créé par l’auteur lui-même dans un autre de ses romans « retrouvés » (et bientôt publié), La volonté du roi Krogold. L’homme qui vient justement à « Peurdu » a tout perdu : son oreille, sa tête, mais aussi sa jeunesse, mais encore le sentiment de sa dignité : « C’est pas tant que j’ai dégusté que je me rappelle, que d’être plus responsable de rien du tout comme un con, plus même de ma bidoche. C’était plus qu’abominable, c’était une honte. »

Soldats blessés évacués vers un hôpital de l’intérieur (1917) © Gallica/BnF

C’est dans cette légère distance que se déploie aussi une observation acérée des comportements de la population à l’arrière, incapable de comprendre le soldat. La satire de Céline s’en prend au cynisme et à l’imbécilité des états-majors (qui décernent une médaille à celui qu’ils ont laissé presque mourir), mais aussi à l’incapacité de la société à écouter ceux qui savent par leur expérience, ces hommes que l’on voit passer dans les couloirs de l’hôpital et partir mourir dans un lazaret souterrain. Les scènes avec les parents, venus exprès de Paris, sont les plus représentatives de la dénonciation désespérée de l’hypocrisie petite-bourgeoise préférant les honneurs de pacotille au récit vrai des violences endurées. Un monde les sépare : celui de la guerre justement. Alors que Ferdinand vient de se former à la violence du monde et de l’histoire, alors que sa langue en a été détruite, eux « ne concevaient pas ce monde d’atrocité, une torture sans limite. Donc ils le niaient. L’envisager seulement comme un fait possible leur faisait plus horreur que tout ».

La violence de Guerre est aussi portée par un langage d’époque, profondément marqué par l’expérience de la violence. Qu’il s’en prenne à la syntaxe ou aux syntagmes eux-mêmes, ce sont des opérations de découpe que l’écrivain mène, basculant les amputations et les mutilations menées dans l’hôpital de Peurdu-les-Lys dans le champ du langage. Dès lors, sa tentative de transcription de la parole d’un soldat à la langue coupée n’a rien d’anodin, ni le fait que l’organe arraché de Ferdinand soit son oreille. Sa retranscription n’a rien d’esthétique, il ne s’agit pas de « bien écrire » comme le dit une autre note explicative. On n’entend plus les autres, on ne parle plus de langage commun : la guerre prive les hommes de ce qui faisait leur humanité. Contrairement à d’autres acteurs et témoins de la guerre, Céline a choisi d’accompagner et de reproduire la violence faite à la langue des hommes.

C’est donc un autre accompagnement que l’on aurait souhaité pour la publication de ce livre : qui fasse état de tout ce qui a eu lieu, qui explique aux jeunes lecteurs d’aujourd’hui ce que la guerre fait à ceux qui la vivent dans leur chair et comment cette écriture puissante porte aussi la marque de séquelles dont les ondes se répercutent encore maintenant. Ce livre de la convalescence est aussi le livre des séquelles. Elles résultent d’un choc, qui provoque le meilleur comme le pire, y compris chez celles et ceux qui le ressentent à la lecture comme un choc. Avec Céline, cette pointe complexe du choc est encore sensible et elle pose des problèmes. Il faut continuer à le dire.