« Nous, immensément vaincus par la mer. » C’est ainsi que le chœur des sages perses, dans la tragédie d’Eschyle, tout juste retraduite par Myrto Gondicas et Pierre Judet de La Combe, déplore l’anéantissement de son armée. Les Perses raconte en – 472 la bataille de Salamine, qui opposa, huit ans plus tôt, l’armée perse, menée par Xerxès, à des Grecs bien moins nombreux. Contre toute attente, ces derniers gagnèrent et survécurent. Aucun triomphalisme naïf, pourtant, dans cette tragédie puisqu’elle narre l’histoire du point de vue des perdants. La victoire, chez Eschyle commenté par Pierre Judet de la Combe, se lit en contre-plongée, depuis son revers de terreur et de destruction.

Eschyle, Les Perses. Trad. du grec, présenté et commenté par Myrto Gondicas et Pierre Judet de la Combe. Anacharsis, 160 p., 9 €

La traduction mise sur le vers libre et prend le parti de faire clairement entendre la surabondance de mort éclose au cœur de la puissance perse, en une sorte de chant du désastre aux accents contemporains. Engloutis, les « en allés » dont les noms glorieux résonnaient dès les premiers vers, l’armée « chargée d’or » poussée par sa « force native ». Au lieu de leur disparition, c’est le néant qui sourd, plusieurs fois convoqué pour dire les verbes de destruction mais aussi pour rendre l’hapax « a-naes » (dé-navirés) par « néants de navires » ; les exclamations « opopoi » ou « popoi », traditionnellement rendues par un « hélas » vite inaudible signalent dans le théâtre grec la présence de chants de déploration dont nous ne savons que très peu de choses ; elles sont rendues ici par les mots « tristesse ! » « mort ! » ou « deuil ! » qui résonnent comme des exclamations à la fois d’effroi et de célébration; le travail philologique fait ressortir, en vers libres, de façon à rester au plus près de la syntaxe grecque, des images saisissantes : « les bords et les échines de la mer regorgeaient de cadavres », « l’épaisse liqueur des gorges tranchées », images de désolation, fantasmées ou vécues, qu’on n’oublie plus.

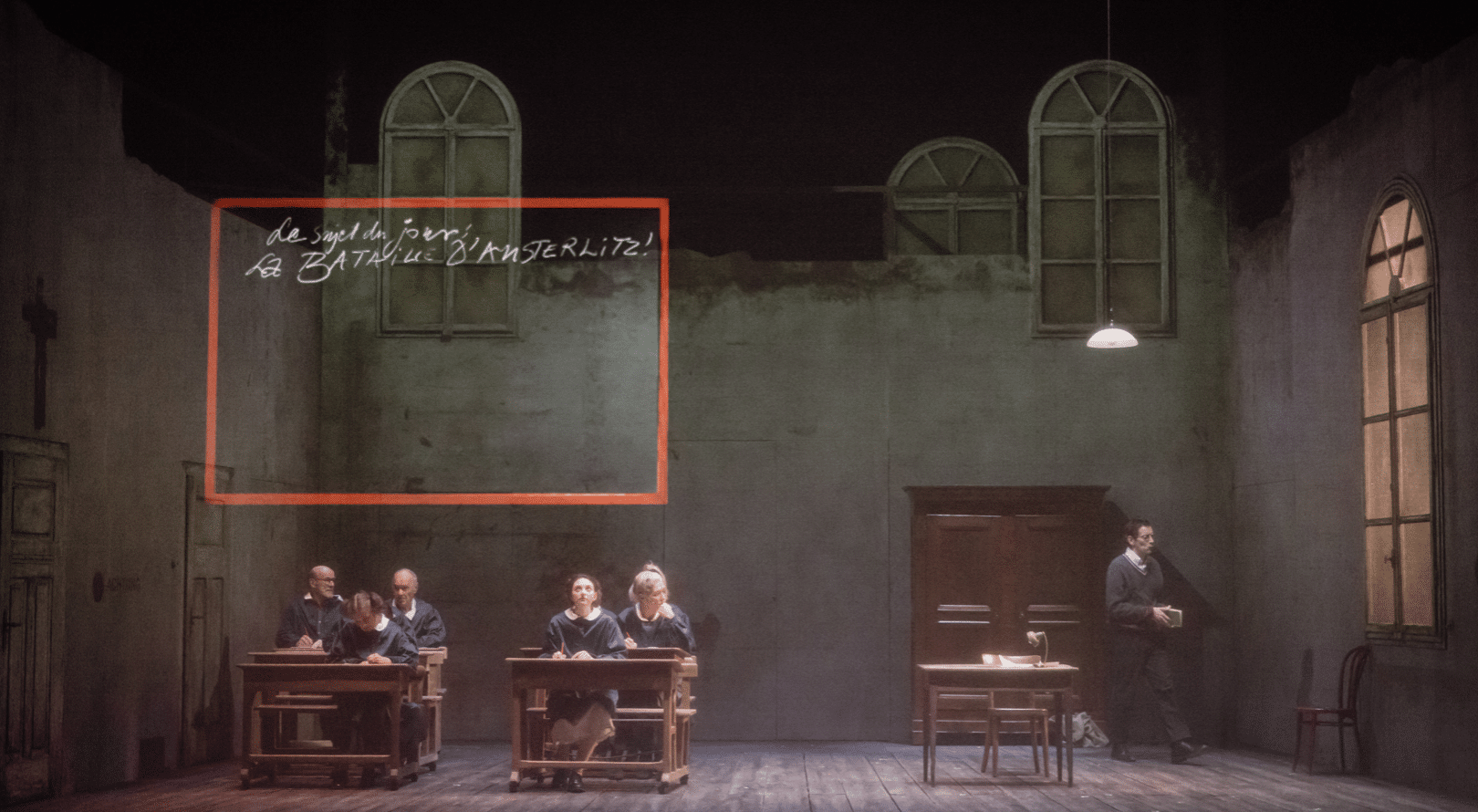

Wilhelm von Kaulbach, La Bataille de Salamine, 1858

Lorsque Xerxès revient enfin à Suse, rare survivant, royal objet d’abjection, il est en proie à un « démon tournant sur lui-même », « désastré » : « désastré » vient rendre l’adjectif dustenos beaucoup moins saillant en grec et avec ce très beau choix de traduction entre néologisme, archaïsme, référence discrète à Maurice Blanchot et Georges Bataille, les traducteurs laissent courir une interprétation de la tragédie où désastre total, honte et extase douloureuse mêlent leurs franges. Et pour cause : à la fin de la tragédie, Xerxès n’a plus qu’à s’abandonner au démon de honte qui le taraude et à devenir le chef extatique des lamentations. L’épanchement ne sera plus celui de la puissance, mais de la transe, des larmes, des cris, des chants de deuil rituels seuls capables dire le trop plein de malheurs.

Disons-le quand même, la traduction est peut-être parfois un peu excessive dans son souci d’exactitude. Il n’empêche : l’ensemble de la langue en appelle à une profération théâtrale dont la cohérence esthétique, si elle ne peut rendre compte des chants et danses antiques, est parfaitement audible.

Cette profération laisse aussi passer des moments de douceur qui mettent à distance, comme certaines métaphores chez Homère, les scènes de déploration : quand la reine demande qu’on lui décrive Athènes, la lointaine ville ennemie, et les Athéniens, (« on ne les nomme ni esclaves, ni vassaux de personne » répond le chœur) ; quand elle décrit la libation, (de miel, de lait « blanc, beau à boire » et des fruits de l’olivier « diffusant dans ses feuilles une vie qui ne cesse pas ») faite au fantôme de Darios, quand le fantôme lui-même invite les vivants à se réjouir, au moins, d’être en vie. Des leçons de bonheur passent.

C’est que, ne l’oublions pas, la défaite de l’Empire perse n’est pas la fin du monde, surtout pas pour un Grec : elle est aussi la victoire d’Athènes, de son modèle militaire et politique. Le désastre n’est pas total car un autre monde est là, qui mérite qu’on prenne soin de lui, qu’on le laisse s’épanouir. Ce monde est le monde des spectateurs à qui Eschyle adresse sa pièce. Ils ont tous – quant aux hommes – combattu, huit ans plus tôt à Salamine. Ils savent ce que sont des corps massacrés et l’anéantissement puisque si, quoi qu’en feigne Eschyle, la bataille de Salamine ne marqua pas du tout, historiquement, la fin de l’Empire perse, elle a bien failli, en revanche, signer la destruction d’Athènes.

L’essai de Pierre Judet de la Combe, ainsi que les notes, se révèlent ici passionnants. La pièce n’est pas interprétée, comme souvent, sous l’angle de la seule hubris de Xerxès qui voulut recouvrir la mer de navires afin de faire passer son armée en Europe. Elle n’est pas non plus réduite à une opposition morale entre un mauvais régime politique, celui des barbares et de leur roi, et un bon régime qui serait le régime démocratique. Même si, bien sûr, l’éloge de la démocratie et de l’armée citoyenne d’Athènes est patent, la description des Perses emprunte beaucoup aux motifs bien grecs, eux aussi, de l’Iliade. Pierre Judet de la Combe lit les Perses comme le passage d’un monde où la puissance est pensée sous le signe de la poussée naturelle, de l’expansion indéfinie, à un autre, plus sophistique, qui fait la part belle à la ruse, où l’action politique se mesure à ses effets et non à son enracinement dans un imaginaire cosmologique.

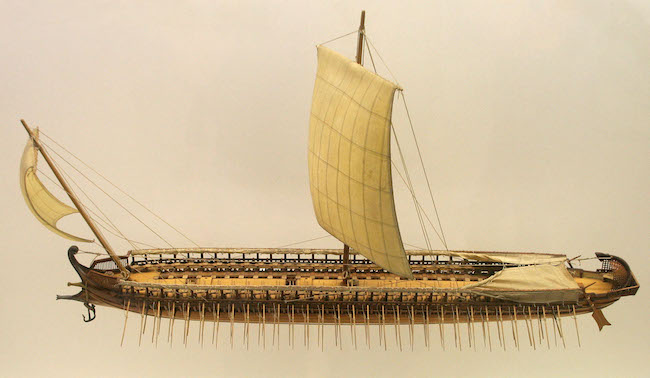

Modèle en bois de trière grecque, IVe siècle avant J.-C.

Or le passage entre ces mondes n’est pas d’abord ethnique (les Perses contre les Grecs), ni historique (les temps héroïques, la Grèce de -480) : il est avant tout intellectuel. En présentant sa pièce à un moment où Athènes pouvait, elle aussi, être tentée par des opérations de conquête extérieure, Eschyle avertirait ses concitoyens du danger qu’il y a à penser la puissance politique comme « force native » et expansion naturelle. Les Perses, à la faveur de l’horreur et de la pitié suscitées par des images ou des souvenirs de désastres, ne raconteraient pas seulement une histoire exemplaire, aussi pathétique soit-elle, ils inviteraient aussi à repérer et analyser les effets des mots et des métaphores par lesquels on figure la puissance armée et l’action politique.

L’interprétation très stimulante de Pierre Judet de la Combe ne prétend pas clore la lecture des Perses mais bien la relancer. Et l’on remarque combien le mot d’ « intelligence » était présent dans la traduction (à la place d’inspiration par exemple que l’on trouve sous la plume d’autres traducteurs). Entre la traduction, les notes et l’essai, la circulation est réelle : elle fait de la lecture de ce petit ouvrage une méditation, non seulement sur les désastres de la guerre et leurs nécessaires prises en charge esthétiques et rituelles, mais aussi sur leurs causes langagières, sur les moyens culturels de les analyser et de s’en prémunir. Et cette méditation, entre le grec et le français, entre profération théâtrale du désastre, extase douloureuse et distanciation critique, résonne longtemps.