Comment mettre en scène aujourd’hui des pièces indissociables du contexte politique dans lequel elles ont été écrites ? A l’Artistic Théâtre, Anne-Marie Lazarini avec Audience et Vernissage de Vàclav Havel, aux Gémeaux de Sceaux, Dominique Pitoiset avec La résistible ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht apportent des réponses très différentes.

Vàclav Havel, Audience et Vernissage. Mise en scène d’Anne-Marie Lazarini. Artistic Athévains. Jusqu’au 31 décembre

Bertolt Brecht, La résistible ascension d’Arturo Ui. Mise en scène de Dominique Pitoiset. Théâtre des Gémeaux à Sceaux (92). Jusqu’au 27 novembre. Tournée jusqu’en avril 2017.

Ces textes ont été coupés durablement du plateau de théâtre, auquel leur auteur les destinait. Vàclav Havel, entré en dissidence après l’invasion de la Tchécoslovaquie, en août 1968, par les troupes du pacte de Varsovie, était interdit de publication et de représentation. Il écrit en 1975 Audience et Vernissage qui, sortis clandestinement du pays, sont édités à l’étranger, créés en 1976 au Burgtheater de Vienne, puis en 1979 au Festival d’Avignon par Stephan Meldegg, dans un texte français traduit avec Marcel Aymonin (Gallimard, 1980). Bertolt Brecht avait quitté l’Allemagne en 1933, dès l’arrivée de Hitler au pouvoir. Privé de scène, il a poursuivi son œuvre sur le chemin de l’exil. En Finlande, en 1941, il transpose, avec La résistible ascension d’Arturo Ui, le parcours de celui qu’il appelait « le peintre en bâtiment » dans le monde des gangsters de Chicago. La pièce n’a été ni publiée, ni représentée de son vivant.

Anne-Marie Lazarini, qui codirige l’Artistic Théâtre et la compagnie des Athévains, associe en un même spectacle Audience et Vernissage. Avec Pétition, ces deux pièces font partie de la trilogie consacrée au personnage de Ferdinand Vanêk, sorte de double de l’auteur. Comme le protagoniste, Vàclav Havel a travaillé dans une brasserie de Bohème en 1974. Dans Audience, il imagine le dialogue entre un écrivain devenu manutentionnaire et l’administrateur de la fabrique, chargé d’écrire un rapport sur le nouveau venu, jaloux d’une vie fantasmée entre intellectuels et gens de théâtre. Dans Vernissage, il confronte le même Ferdinand Vanêk à un couple d’amis désireux de lui faire découvrir son nouvel appartement et partager son mode de vie.

Audience pourrait sembler indissociable d’un régime où un auteur est contraint de rouler ou de basculer, selon les jours, des fûts de bière, soumis à une surveillance de ses activités et de ses fréquentations. Vernissage prend une résonance plus actuelle : loin de leurs anciennes convictions politiques, les hôtes de Vanêk apparaissent repliés sur leur individualisme, leur confort domestique, la célébration de leur progéniture, leur vie privée, jusqu’à l’exhibitionnisme sexuel. Mais les deux pièces ont en commun la présence du même protagoniste, déterminé dans son esprit de résistance. Elles s’écartent d’un réalisme apparent par des dialogues parfois répétitifs, par un dénouement paroxystique. Elles relèvent d’un théâtre de l’absurde, tel que le concevait Havel : « Il montre la crise de l’homme d’aujourd’hui (…) qui a perdu sa sécurité métaphysique, son expérience de l’absolu, son rapport au concret, son sens profond des choses . Autrement dit l’homme qui a perdu la terre ferme sous les pieds. »(Interrogatoire à distance, Editions de l’Aube, 1989).

Anne-Marie Lazarini et son scénographe François Cabanat ont mis en lumière cette parenté par la circulation entre deux espaces contigus. Les spectateurs sont d’abord accueillis par Vera et Michael (Frédérique Lazarini et Marc Schapira) qui leur offrent une invitation pour leur « vernissage », dans la seconde partie. Ils s’installent sur des caisses de bière face à des alignements de fûts et un bureau vitré, en désordre, où l’administrateur (Stéphane Fiévet) veut retenir Vanêk (Cédric Colas), à grand renfort de libations et de promesses. Ils passent ensuite dans un salon plus sobre que le cadre décrit dans les didascalies, mais orné par les reproductions, en différents formats, de Champ de colza du peintre tchèque, Miloslav Moucha : élégante transposition de la décoration surchargée prévue. Ils y retrouvent Ferdinand dans le même complet de velours sombre, d’abord recouvert d’une blouse dans la brasserie, qui contraste avec les tenues sophistiquées du couple (costumes de Dominique Bourde). L’interprétation de Cédric Colas, toute en intensité retenue, tranche aussi sur celle de ses trois partenaires, dont la surenchère de jeu pourrait parfois sembler caricaturale, si elle ne préparait pas la défaillance nerveuse finale, face à la constance de l’opposant.

Vàclav Havel est entré dans l’Histoire pour son rôle très actif dans « la révolution de velours », à l’origine de la chute du régime en 1989, puis comme premier président de la nouvelle Tchécoslovaquie, enfin de la République tchèque indépendante. Auparavant il avait été l’un des rédacteurs et porte-parole de la Charte 77, l’un des condamnés à l’emprisonnement pour « subversion contre la république ». A partir des minutes sorties clandestinement du tribunal, Ariane Mnouchkine créa à la Cartoucherie Le Procès de Prague, repris sur de nombreuses scènes françaises et européennes, en particulier à Munich par Patrice Chéreau. Le metteur en scène, accompagné par, entre autres, Jean-Yves Potel, était venu apporter son soutien aux accusés, fut arrêté, longuement interrogé « sous le portrait de Staline », se rappelle-t-il, et après une nuit « au trou » reconduit à la frontière avec ses compagnons. Quant aux fidèles d’Avignon, ils n’ont pas oublié la nuit de soutien, organisée en 1982 par l’AIDA ( Association pour les artistes victimes de persécutions politiques, créée par Ariane Mnouchkine), pour laquelle Samuel Beckett écrivit Catastrophe. Certains se rappellent aussi que Vàclav Havel était venu assister aux manifestations en son honneur en 2002 et presque aussitôt reparti pour des raisons de santé, qu’un hommage posthume fut organisé en 2012. Anne-Marie Lazarini a su se souvenir aussi de l’auteur de théâtre quelque peu oublié et redonner pleinement à entendre ses deux principales pièces.

Audience et Vernissage © Marion Duhamel

Dominique Pitoiset entretient une relation toute différente à Bertolt Brecht et à sa pièce La résistible Ascension d’Arturo Ui , qu’il traite avec beaucoup de condescendance. Il parle de « mise en scène de circonstance », programmée en tournée avant les élections présidentielles, où la candidate du Front national pourrait être présente au second tour. Surtout il souhaitait retravailler avec Philippe Torreton, qui a assuré un très grand succès à Cyrano de Bergerac, transposé dans un hôpital psychiatrique. De fait l’acteur constitue l’atout majeur du spectacle. Il reste, dans le rôle du protagoniste, d’une sobriété inattendue, ne s’impose que progressivement au fil de la représentation, montre bien les moments d’apathie et d’apparent découragement. Surtout il apparaît effrayant de médiocrité jusqu’au discours final où il rejoint « la théâtralité du fascisme », selon les termes de Brecht, mais dans une habile dissociation de la gestuelle, des mimiques et du son, coupé.

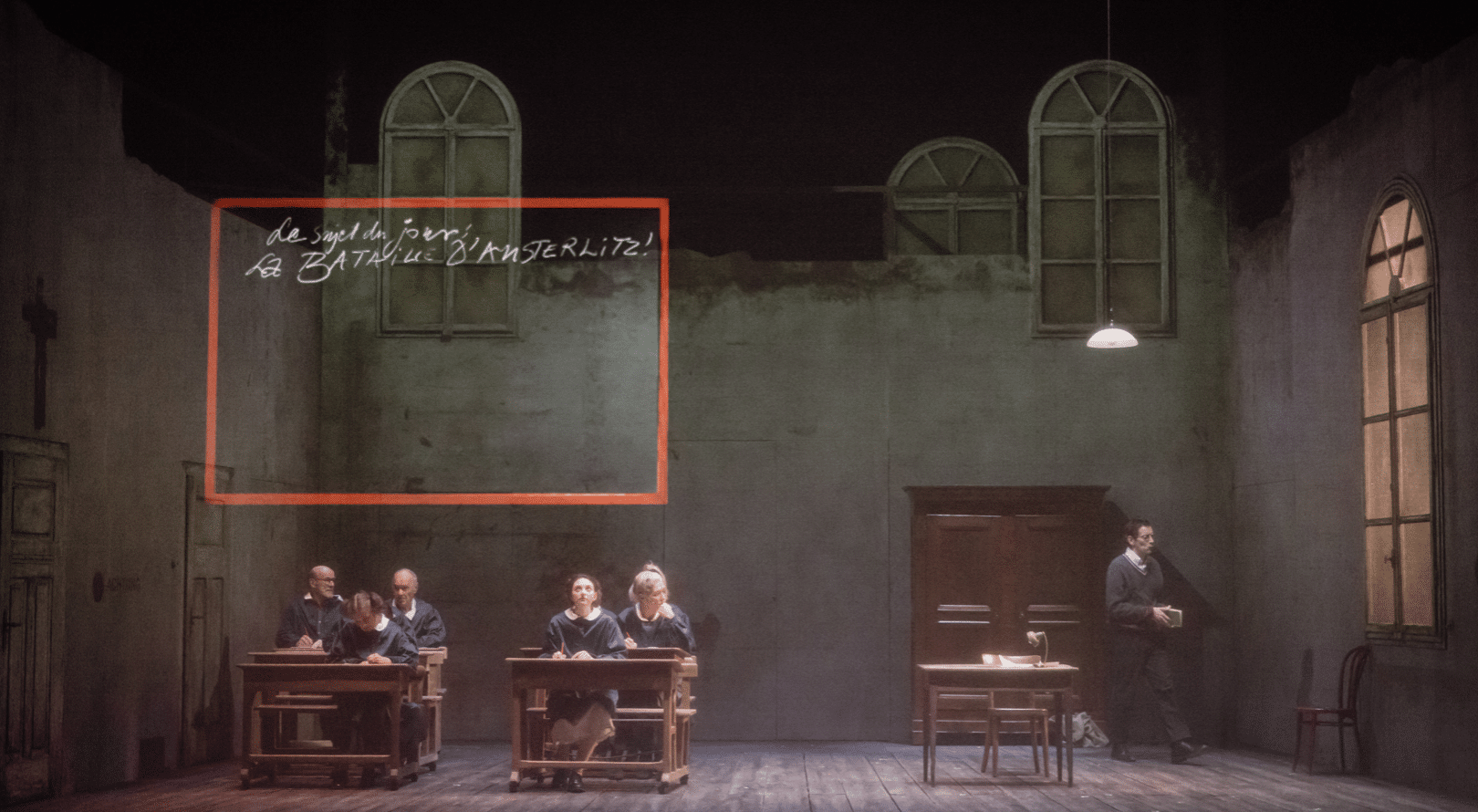

Cette interprétation permet de démystifier le personnage historique autrement qu’en l’exposant au ridicule. Elle désamorce l’éventuelle fascination suscitée par le pouvoir et par ses attributs. Elle préserve ainsi l’intention première de Brecht : « Les auteurs de grands crimes politiques ne sont surtout pas de grands criminels politiques », de prime abord menacée par le contexte de l’actualisation. L’adaptation, à partir de la nouvelle traduction de Daniel Loayza, situe la pièce, non plus chez les gangsters de Chicago et les grossistes de chou-fleur, mais dans le monde de l’entreprise et de la banque. La scénographie de Dominique Pitoiset déploie une longue table de conseil d’administration sur un fond de coffres-forts, aux apparences de tiroirs de morgue, surmonté de petits écrans de moniteurs et d’un très grand écran. Complets sombres, chaussures noires, chemises blanches, cravates discrètes (costumes d’Axel Aust) : avec de légères variantes pour les deux femmes de la distribution (Nadia Fabrizio et Martine Vandeville), tous, Daniel Martin, Pierre-Alain Chapuis, Hervé Briaux, Patrice Bornand, Gilles Fisseau, Adrien Cauchetier, Jean-François Lapalus, entrent dans le même uniforme.

En ouverture est projetée, sur le grand écran, une longue séquence filmée en mars 2011 à l’Opéra de Rome. Le chant des esclaves dans Nabucco de Verdi est repris par les chœurs et le public ; à cette occasion, le chef, Riccardo Mutti, avait pris la parole : « J’ai honte de ce qui se passe dans notre pays ». Le choix de cette manifestation contre la politique culturelle du gouvernement Berlusconi, à condition qu’elle soit bien identifiée et comprise dans les premiers instants de la représentation, semble programmatique. « Je chante avec toi, Liberté » : les paroles, cette fois en français, accompagnent plus tard d’autres images, difficiles à interpréter en un bref temps de projection, celles des violences pendant la mobilisation contre la loi travail, images spectaculaires et confuses. Mais les chœurs de Nabucco ont aussi régulièrement été utilisés par Jean-Marie Le Pen. La scène finale fait référence au Front national avec la projection d’un drapeau français, au bleu marine, de la devise : « Autorité, inégalité, identité », accompagnée cette fois des Carmina Burana de Carl Orff. Cette musique fait infailliblement son effet ; mais le contexte politique de sa création, ses connotations ne sont pas obligatoirement connus, pas plus que ceux du concert du Nouvel an à Vienne en 1987, de La Marche de Radetzky dirigée par Herbert von Karajan : autre séquence projetée sur le grand écran.

Ces quelques exemples d’images, de musiques, auxquelles s’ajoutent aussi bien les rythmes du groupe de metal allemand Rammstein que Besame mucho, dansé par Arturo Ui, suffisent peut-être à témoigner d’une tendance aujourd’hui assez répandue. Les intentions annoncées relèvent d’un théâtre politique, la réalisation se caractérise par une esthétique du spectaculaire.