Avec l’écrivain chilien Roberto Bolaño (1953-2003), auteur de 2666, roman posthume tout récemment adapté au théâtre, le plus difficile est de conserver un certain degré de lucidité face au nombre de défigurations qui ont nourri et nourrissent encore ce que l’on peut d’ores et déjà appeler « le mythe Bolaño ». Loin d’apaiser les choses, Julien Gosselin, 29 ans, enfant prodige de la nouvelle dramaturgie française après le succès de l’adaptation des Particules élémentaires de Houellebecq, contribue avec sa fable des temps post-historiques à faire grandir la légende.

Roberto Bolaño, 2666. Mise en scène de Julien Gosselin. Odéon-Théâtre de l’Europe (Berthier) jusqu’au 17 octobre.

À la recherche d’Archimboldi

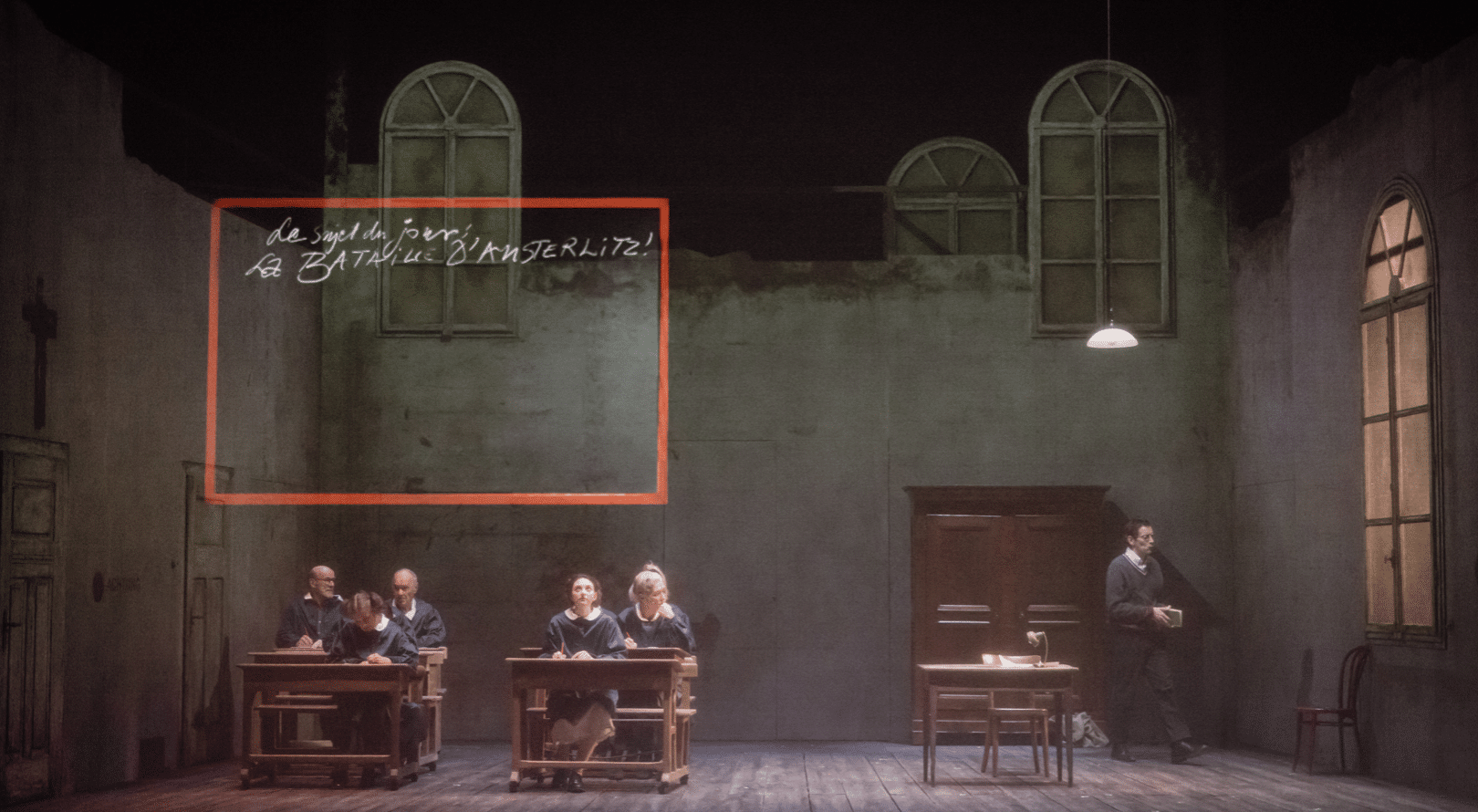

Le spectateur est prévenu : s’il veut conclure le pacte avec Gosselin et ses acteurs (16 au total) il devra rester assis pendant les onze heures et demie que dure la représentation (deux entractes de 30 minutes inclus). Une fois la première clause du contrat signée, le long voyage commence. La scène s’ouvre sur trois énormes cubes vitrés et du mobilier (canapés, fauteuils, tables) fonctionnel style Le Corbusier (scénographie réussie d’Hubert Colas). Assis face au public, quatre professeurs de littérature allemande, tous de nationalités différentes, discutent de l’œuvre et de la vie de Benno von Archimboldi, écrivain allemand né en 1920 dont on sait très peu des choses. Le rythme des dialogues entre les professeurs est sidérant et fait davantage penser à une enquête policière qu’à un échange entre intellectuels européens. Un topos récurrent chez Bolaño : la littérature est toujours une ligne de fuite insaisissable. Les informations se succèdent, les téléphones sonnent et de nouvelles hypothèses émergent : il paraît que Benno von Archimboldi aurait été vu dans le nord du Mexique, dans les alentours de Santa Teresa, ville inspirée de Ciudad Juarez, l’un des endroits les plus dangereux du monde.

Deux connexions sont rapidement établies : l’une spatiale, entre l’Europe et le Mexique, ce qui donnera lieu à de multiples allers-retours entre les deux continents, à des glissements historiques entre l’Allemagne nazie et un Mexique infernal où la violence et le mal sont à l’ordre du jour. L’autre symbolique : l’Histoire, telle que la présentent Bolaño et Gosselin, deviendra un jeu de stratégie, ou plutôt le scénario d’un combat, celui que la littérature doit mener contre le Mal et contre la folie : on invente, on modifie, on jouera les événements du passé. Les temps post-historiques sont là : un temps après le temps, une Histoire après l’Histoire, un « cimetière de l’année 2666, un cimetière oublié sous une paupière morte ou inexistante, les aquosités indifférentes d’un œil qui en voulant oublier quelque chose a fini par tout oublier » comme le dit Auxilio Lacouture dans Amuleto (1999), autre roman de Bolaño.

On est au théâtre, le spectacle de Gosselin vient de commencer. Mais le théâtre, d’une certaine manière, s’arrête là.

Le théâtre-monde de Gosselin

Prenons ces quelques ingrédients narratifs : un professeur de philosophie qui dessine la forme géométrique que prendra sa propre folie ; un journaliste noir américain qui doit couvrir un combat de boxe, et finit par se voir mêlé à la vague de violence qui frappe la ville de Santa Teresa, dans le nord de Mexique ; une femme qui quitte son mari et son enfant pour aller rejoindre un poète interné dans un asile ; des milliers de femmes qui sont violées, mutilées et assassinés brutalement à la sortie de d’une usine ; le témoignage d’une députée qui ignore que son amie fait partie d’un réseau de prostitution ; le jeune écrivain Hans Reiter, spectre d’Archimboldi, dans l’Allemagne nazie, pur élevage de monstres.

Fabriquons maintenant une ambiance, une atmosphère : quelques soirées disco, accompagnées de piquantes scènes de sexe où les jeunes plongent dans une frénésie de drogues et d’alcool. Des prostituées, des homosexuels, des visionnaires. Ajoutons l’omniprésence de la musique techno jouée en live, son rythme énergétique. Complétons le décor avec un peu de lumière blanche, des tubes fluorescents façon Matrix et un grand écran clignotant au dessous de la scène : « Go, Go, Go ! » Allons-y. Mélangez le tout et divisez-le en cinq parties. Le résultat : la fable postmoderne de Julien Gosselin dont la consigne est claire : toujours plus près, toujours plus fort, toujours plus rapide. Appelez cela théâtre-monde, théâtre-récit, odyssée théâtrale, théâtre-fleuve, lac, océan, peu importe, on ressentira toujours l’imprécision, on se verra continuellement dépassés, débordés, choqués par le geste (ou plutôt l’effet) impressionniste de Gosselin. Ainsi dit-il dans un entretien : « ce qui m’intéresse c’est de suivre le fil narratif d’un roman, et, partant de là, de dessiner des perspectives théâtrales, des chocs musicaux, des chocs de jeu ».

Si le roman est le monde de l’excès, l’endroit où ce dernier prend sa forme et installe son domaine, la pratique du théâtre peut être vue, chez Gosselin, comme l’espace où débordent les limites même de cet excès. Autrement dit, le théâtre, chez Gosselin, est toujours plus que le théâtre, jusqu’à devenir l’excès d’un excès, le spectacle de sa propre représentation. On peut voir, depuis le début de la pièce, comment les vidéastes accompagnent et enregistrent les acteurs qui dirigent leur parole à la caméra dans une sorte d’incursion (ou peut être intrusion ?) du cinéma dans le théâtre. Un grand écran pend du toit et les images confirment la réalité de la représentation, comme si celle-ci ne pouvait exister qu’à partir du moment où elle était reconnue par les images « en temps réel ». Théâtre qui devient cinéma qui redevient théâtre et se transforme enfin en documentaire, reportage, série TV… Un processus de métamorphose en continu, un alliage des arts qui vise la totalité, la Gesamtkunstwerk wagnerienne.

La violence de la violence

« Je le dis honnêtement : il faudrait entamer une longue psychanalyse pour savoir pourquoi la violence me questionne autant » confesse Gosselin. Si le fil conducteur de la narration de Bolaño, et d’une grand partie de son œuvre, est celui de déjouer le rapport qu’entretient le Mal avec la littérature – et c’est là probablement où réside l’inquiétante étrangeté de son succès, dans la façon dont il présente ce devenir animal de l’homme, dans son traitement intellectuel de l’horreur, dont la preuve est la voix chirurgicale du narrateur dans la troisième partie du roman La partie de crimes— Gosselin, quant à lui, au lieu de s’en tenir simplement au brouillage provoqué par Bolaño, choisit d’exagérer l’opération et de la doubler. Autrement dit, là où Bolaño joue à l’Histoire (ce vingtième siècle marqué à jamais par l’horreur), Gosselin la rejoue, comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo, et désactive, paradoxalement, la force et la magnitude historique de l’événement.

À à ce stade, la violence paraît au spectateur dépourvue de sens, vidée de son contenu originaire, jusqu’au point d’intégrer le décor général de la pièce (comme c’est le cas dans la scène répétitive du dernier acte quand le corps nu de Hans Reiter se contorsionne derrière la vitre, dans ce qui est censé représenter l’espace clos d’une chambre à gaz). Gosselin finit par donner sa forme esthétique à la violence, sans pourtant la questionner. Fascination ? Culte ? Ou tout simplement « fils de son temps », victime d’une société où, comme le pense Agamben, l’humanisation intégrale de l’animal coïncide avec l’animalisation intégrale de l’homme ? Autrement dit, avec sa dépolitisation, signe d’une époque, la nôtre, où le passé n’est plus qu’un effet « à la mode », un jeu, un choc dont on ne ressent même plus la douleur. Dans ce cas, comme nous l’apprend Kojève, aucun animal ne peut être snob…