Un magnifique spectacle est actuellement présenté au Théâtre national de la Colline : La Ménagerie de verre. Un détour par le Japon a permis à son metteur en scène, Daniel Jeanneteau, de découvrir une œuvre éloignée de son répertoire de prédilection, celle de Tennessee Williams, et de donner à une très grande actrice, Dominique Reymond, un rôle à sa mesure.

Tennessee Williams, La Ménagerie de verre. Mise en scène de Daniel Jeanneteau. Théâtre de la Colline, jusqu’au 28 avril. Tournée jusqu’au 27 mai.

Daniel Jeanneteau, qui fut d’abord scénographe du metteur en scène Claude Régy, ne pouvait que se sentir étranger au théâtre de Tennessee Williams, du moins à l’image réductrice, souvent due à des adaptations cinématographiques, qui a pu en être présentée. Ses liens privilégiés avec le Japon l’ont pourtant amené à accepter une commande du Shizuoka Performing Arts Center : mettre en scène La Ménagerie de verre en 2011. Ce fut pour lui l’occasion de se familiariser avec « une œuvre complexe et novatrice », selon ses propres termes, de se découvrir des affinités avec un texte dont la singularité apparaît dès les didascalies de la première scène : « La pièce étant faite de souvenirs, elle échappe au réalisme. La mémoire s’autorise en effet une grande licence poétique. Elle estompe certains détails ; en fait ressortir d’autres, selon la charge émotionnelle des faits remémorés. » Il restait, pour Daniel Jeanneteau, à passer de la langue japonaise à celle de la version française, une nouvelle traduction d’Isabelle Famchon, qui n’est pas encore publiée1.

Avant d’aborder le théâtre, Thomas Lanier Williams, dit Tennessee Williams, avait écrit des poèmes et des nouvelles, dont « Portrait d’une jeune fille en verre » (1943), d’inspiration autobiographique. Cinq ans après avoir fui la maison, abandonné mère et sœur, un narrateur y évoquait avec remords le souvenir de celle qu’il ne parvenait pas à oublier : « Je revois le doux éclat triste des centaines de petits bibelots colorés. Je retiens mon souffle et, tout à coup, au milieu de son musée de verre, m’apparaît le visage de ma sœur – et elle habite ma nuit. » Peu après, il fait de cette histoire la première de ses pièces créées avec succès, La Ménagerie de verre (1945), en lui ajoutant une composante romanesque. Jim, l’ami invité avec l’espoir d’en faire un prétendant, ne ressemble plus au héros du roman lu et relu par Laura, mais est bel et bien le garçon aimé en secret, depuis les années de lycée, par la jeune fille « différente », trop timide, réfugiée dans sa collection de petits animaux en verre.

L’auteur alterne le présent du narrateur, qui s’appelle comme lui Tom, et le passé des événements vécus, « dans les années trente », par le trio familial, passé qui se divise en deux parties : « On se prépare à recevoir un galant » et « La visite du galant ». C’est dire la différence décisive, dans le passage de la nouvelle à la pièce, entre la rencontre d’un visiteur simplement comparable à un personnage de fiction et une réapparition inespérée, ainsi commentée par Daniel Jeanneteau dans le programme : « Dans la bulle de cette soirée où les frontières vacillent, quelque chose est sur le point de se produire qui pourrait bouleverser leurs vies. Laura s’approche de très près de ce qui serait pour elle un miracle, pendant un temps très court elle vit l’inconcevable. Puis tout redevient comme avant, avec le poids nouveau de cette joie inaccomplie. »

Ce tête-à-tête entre Jim, « sympathique jeune homme banal » (Pierric Plathier), et Laura (Solène Arbel) constitue un moment rare de théâtre. Il obéit à une certaine progression : la danse interrompue par la chute de la licorne, pièce préférée de la ménagerie, le baiser vite suivi par l’aveu d’un mariage proche, les adieux accompagnés par le don, « en souvenir », de la licorne désormais sans corne. Mais la mise en scène en fait aussi un temps suspendu ; elle accorde à Laura, confrontée à « la réalisation de ses rêves les plus secrets », ses silences prolongés et une « voix comme étouffée », la longue durée nécessaire à l’amorce d’un dialogue, le murmure des confidences sur la vie cachée des petits animaux et de l’acquiescement au nouvel état de la licorne, devenue « exactement comme tous les autres chevaux ». Ces retrouvailles, en l’absence momentanée de la mère (Dominique Reymond) et du frère (Olivier Werner), permettent aussi à une jeune interprète de montrer toute la subtilité d’un jeu quelque peu éclipsé, dans le reste de la pièce, par la présence d’une partenaire exceptionnelle, de même que le personnage de Laura est dans l’ombre de celui de sa mère, Amanda.

Daniel Jeanneteau ne fait pas mystère de la place privilégiée de la grande actrice dans son projet : « L’idée de poursuivre ce travail en France s’est formée très tôt, en repensant à l’aventure vécue avec Dominique Reymond et le théâtre halluciné d’August Stramm (Feux, festival d’Avignon 2008). C’est autour de Dominique que je construis cette version française, dans la lumineuse évidence de sa rencontre avec la figure d’Amanda. » Ce choix répond aussi aux recommandations de Tennessee Williams : « Le personnage doit être créé avec soin, pour éviter le stéréotype […] Il y a beaucoup à admirer chez Amanda, beaucoup à aimer et à prendre en pitié, mais autant qui prête à rire ».

Dominique Reymond est capable de porter à leurs extrêmes limites ces virtualités, d’exacerber toute l’ambivalence du personnage, jusqu’à son apparition en robe légère de jadis, souvenir de sa jeunesse à Blue Mountain : à la fois tentative d’une réception réussie au bénéfice de sa fille et évidente scène de séduction envers l’invité d’un soir. Plus l’actrice avance dans son parcours artistique, plus elle ose avec une pleine liberté. Elle avait déjà montré cette audace dans Toujours la tempête de Peter Handke en 2015 à l’Odéon. En même temps, elle reste ici dans une sorte de ritualisation évocatrice du nô, au-delà de la simple apparence, de la configuration de son beau visage, de certaines coiffures et tenues d’Olga Karpinsky.

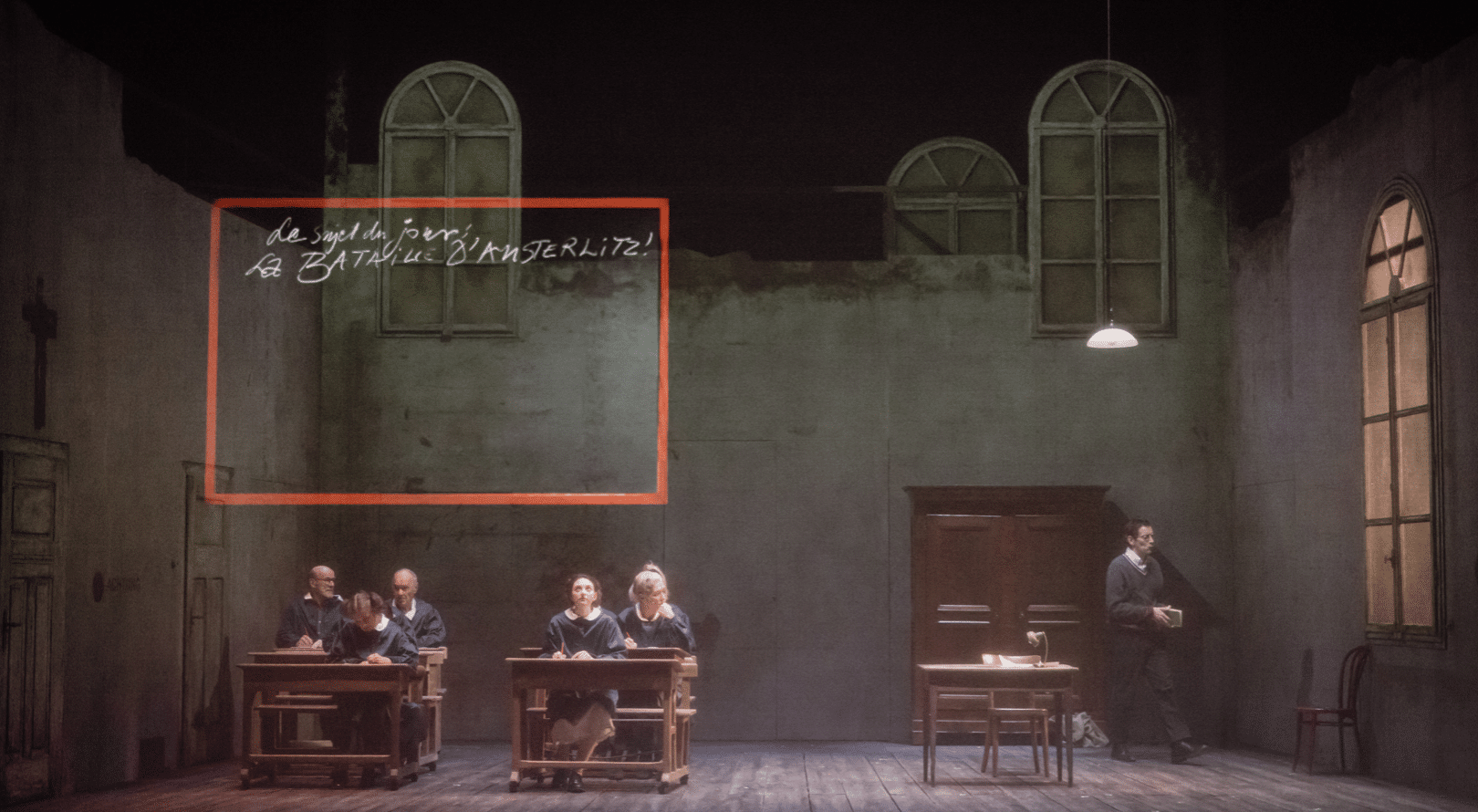

Cette influence japonaise ne trahit en rien la pièce, où les didascalies prévoient un kimono comme tenue d’intérieur pour Laura et donnent ces indications de jeu : « leurs gestes formalisés presque comme une danse ou un rituel ». La scénographie de Daniel Jeanneteau n’est pas non plus étrangère aux descriptions de Tennessee Williams qui évoquent des rideaux, des pans de tulle entre les pièces du petit appartement à Saint-Louis. Mais elle rompt avec tout réalisme et ne matérialise que l’espace de la mémoire. Le narrateur se tient souvent à l’avant-scène, séparée par un rideau transparent du plateau, où l’aire de jeu est fermée par des panneaux de voile, recouverte d’un tapis blanc, duveteux comme neige, assourdissant les bruits. Dans l’entre-deux se déploie, bien visible, la ménagerie de verre aux formes stylisées, symbole toujours présent, pour Tom en position de narrateur, de la sœur abandonnée. Les lumières, de Pauline Guyonnet, concourent à la beauté de l’ensemble : « l’appartement apparaît sous un jour assez diffus et poétique », écrivait l’auteur, qui avait aussi prévu, pour cause de facture impayée et de coupure d’électricité, des bougies pour le tête-à-tête entre les lycéens d’autrefois. La flamme est éteinte à la fin de la soirée ratée, mais, comme dans la mémoire du narrateur, elle survit longtemps au souvenir d’une performance rare : la représentation, sur un plateau de théâtre, par les moyens de la scène, du temps perdu.

-

La première citation est due à Isabelle Famchon et empruntée au programme du spectacle ; les suivantes sont de Jean-Michel Déprats : Tennessee Williams, La Ménagerie de verre, Éditions Théâtrales, 2004.