S’il est un poème de Michaux qui a fait beaucoup pour qu’un sentiment de proximité immédiate et de fraternité s’établisse entre un lecteur jeune et un poète jusqu’alors inconnu de lui, c’est « Comme pierre dans le puits », publié en 1936 dans La Bête noire, repris la même année par la plaquette Sifflets dans le temple chez G.L.M., puis dans le recueil capital Plume précédé de Lointain intérieur (NRF, 1938), et qu’un lycéen fondu de poésie put lire dès 1946 à la page 131 de l’anthologie préparée par René Bertelé (n°5 de la célèbre collection « Poètes d’aujourd’hui », inventée par Seghers).

Henri Michaux, Donc c’est non. Lettres réunies, présentées et annotées par Jean-Luc Outers. Gallimard, 193 p., 19,50 €

C’est là que figure l’imprécation de Michaux, « Million de maillons de tabous / Passé de cancer / Barrage des génufléchisseurs et des embretellés ; / Oh ! Heureux médiocres / Tettez le vieux et la couenne des siècles et la civilisation des désirs à bon marché / Allez c’est pour vous tout ça », qui aux oreilles de certains fit claquer alors l’étendard de la révolte sans avoir perdu aujourd’hui une once de sa virulence et de son actualité.

Mais on se souvient aussi et peut-être surtout de la fin du texte, qui repousse amèrement les emballements collectifs (le poème semble né en partie du contexte : montée des totalitarismes, illusions du Front populaire) : « Camarades du « Non » et du crachat mal rentré, / Camarades… mais il n’y a pas de camarades du « Non » / Comme pierre dans le puits mon salut à vous ! / Et puis Zut ! »

Toute sa vie, Michaux, ce fraternel contrarié, a désespérément cherché des camarades qui fussent capables de ressembler un peu aux « copains de génie » comme Lautréamont, qu’il avait trouvés, adolescent, uniquement dans les livres, et « tant aimés ». Quête, il faut le dire, absolument vaine. Un misanthrope intransigeant, un professeur de mépris à l’égard de tout ce qui est factice et facile en art et ailleurs, de tout ce qui n’est que mode ? Certes, et qui s’appliqua sans relâche à lui-même une règle déontologique immuable, la plus contraignante pour un artiste dont peu à peu, malgré tout, l’œuvre devenait, au fil des ans et des travaux successifs, celle d’un maître à écrire, à peindre, à penser : dire non aux offres du marché.

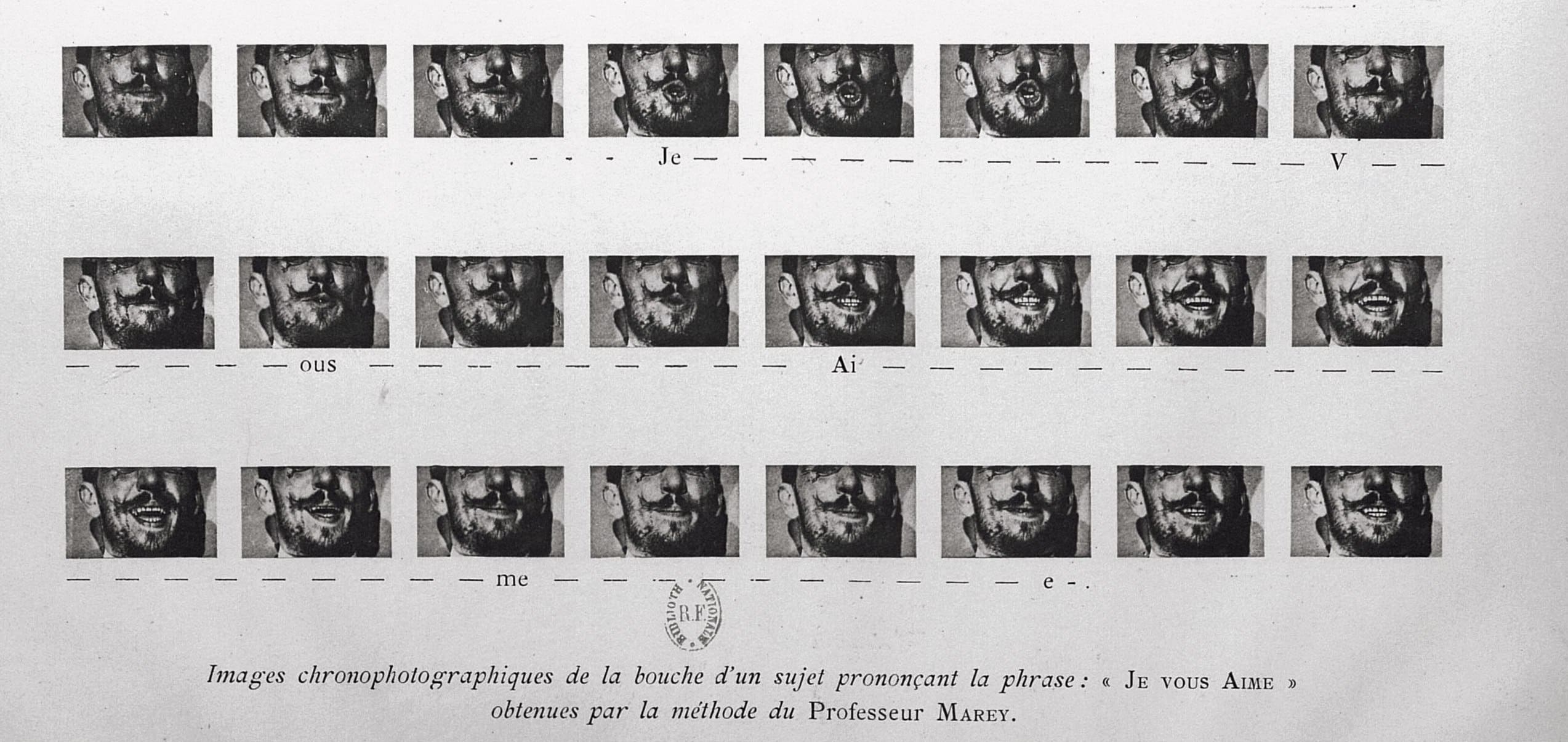

Or, comment dire non à toutes les sollicitations d’interviews, de préfaces, à toutes les demandes, dont la plus odieuse, aux yeux de cet homme entretenant un rapport traumatique avec le visage humain, à commencer par son propre visage, était celle de reproduire les rares (mais néanmoins existantes, et fort belles) photographies de lui ? N’y a-t-il pas une contradiction essentielle entre le désir furieux d’exister « médiatiquement » (il harcèle Paulhan, inconditionnel de son œuvre fulgurante, pour que le moindre des textes qu’il lui envoie soit publié sans délai, c’est une question de vie ou de mort), et la violence tout aussi furieuse de ses réponses négatives aux propositions de collaborer à telle revue, d’envoyer un cliché, d’autoriser une citation ? L’évidence, en tout cas, est qu’il ne s’agit jamais de sa part d’un accès de fausse modestie, encore moins d’une coquetterie d’auteur, mais d’une éthique intérieure suffisamment forte pour qu’il refuse également tout avantage matériel – lui qui n’a jamais été riche et à qui seule la peinture, sur le tard, a apporté l’aisance –, tout prix littéraire prestigieux et bien doté.

On ne saurait trop recommander la lecture du livre roboratif et cocasse où Jean-Luc Outers réunit près de cent exemples de fins de non-recevoir opposées par ce représentant exceptionnel du non-conformisme belge – qui fut, au goût de quelques-uns, l’un des plus grands poètes français du XXe siècle – aux compliments le plus souvent intéressés des quémandeurs.

« Non est un meurtre sublimé », dit-il quelque part dans cette langue pince-sans-rire acérée qui n’appartient qu’à lui. Ailleurs, dans un texte tardif de Poteaux d’angle, ne disserte-t-il pas avec une jubilation subliminale sur le mot « merde », dont il feint, en bourgeois poli, de blâmer la vulgarité populaire, avant de conclure qu’il est toutefois irremplaçable ?

N’importe, le problème de la contradiction entre pulsion noniste et attitude paradoxale d’accueil continue à se poser concernant Michaux. À seule fin d’en illustrer la complexité, peut-être me permettra-t-on in fine une anecdote personnelle, qui n’a pour mérite que son authenticité. La voici. En 1964, j’étais attaché culturel à Tôkyô. Un jour, le conseiller qui m’apprenait le métier et dont j’étais devenu l’ami me proposa de rajeunir une mince revue qui paraissait sporadiquement sous son égide, en me donnant pour ce faire carte blanche. J’avais découvert Henri Michaux vingt ans auparavant, il était resté par excellence « mon » poète. Je décidai de lui consacrer le numéro 1 de la revue new look. Entièrement fabriqué par mes soins (beaucoup de citations entrelacées de peu de commentaires et, en couverture, une photo de Gisèle Freund dont je ne sais plus où je l’avais piquée) et fier comme Artaban, j’en envoie aussitôt un exemplaire dédicacé à Michaux – dont j’ignorais l’adresse personnelle – chez Gallimard. Trois mois passent. Puis je reçois du poète, sur une carte entièrement remplie de son écriture minuscule, tout hérissée de pointes, une volée de bois vert. Comment, moi qui me disais son admirateur, avais-je osé braver ses interdictions réitérées – que j’ignorais alors – d’utiliser son image ? C’était ainsi qu’agissaient ses ennemis déclarés, qui du monde entier s’étaient depuis longtemps ligués pour le persécuter, etc.

J’ai du mal, aujourd’hui encore, à me remémorer sans honte ma consternation. Ainsi, c’était moi, comme un gougnafier, qui avais réussi l’exploit, en publiant pour la première fois sous mon propre nom – tout ce que j’avais écrit en France auparavant l’avait été à propos de films et sous pseudonyme – un ensemble modeste sur l’auteur vivant que j’admirais le plus, à blesser l’homme incarnant la poésie dans sa véritable essence et sa rigueur ! Le mont Aso n’aurait pu vomir assez de cendres pour me couvrir la tête. Incapable de me justifier d’aucune façon aux yeux de l’offensé, je choisis le silence coupable qui cache l’indignité. Trois autres mois passent, pendant lesquels je ne bouge ni pied ni patte. Puis une seconde carte arrive, du même format que la première, de la même graphie en lames de sabres. Quelques mots seulement : quand vous serez à Paris, venez me voir. Suivent l’adresse et le numéro de téléphone de la rue Séguier.

C’est ainsi que j’ai rencontré Henri Michaux le bienveillant, pour une extraordinaire entrevue-marathon non-stop de huit heures du matin à minuit, dans son appartement écrasé sous les livres, sans manger ni boire (nous sommes-nous, lui et moi, levés pour aller pisser ? forcément, mais je n’en ai aucun souvenir). Seule la sonnerie intempestive du téléphone (« j’avais pourtant pris soin de la caler avec du coton », gémit Michaux) nous a interrompus en pleine nuit : il avait oublié le dîner auquel il était convié ! L’incident premier de la photo impie n’a pas un instant été évoqué. De quoi a-t-il été question ? Ne prenant jamais aucune note, n’ayant pas gardé, stupidement (de peur de rompre le charme), de trace écrite ultérieure de cette nuit fantastique, seules des bribes me restent de l’immense conversation sans hiérarchie, sans gêne de mon côté, sans condescendance aucune du sien. Je me rappelle en particulier ma stupéfaction en constatant la curiosité universelle de Michaux, dans le domaine de la cosmologie par exemple, qui me passionne, et aussi que le Nouveau Roman, alors en foudroyant démarrage, Robbe-Grillet en tête, lui paraissait très notable, ce que je n’aurais pas soupçonné.

Un peu égaré en me retrouvant seul sur la place de Furstenberg après mon départ précipité, ce qui me trottait dans l’esprit, c’était la phrase définitive d’Ecuador : « Une fois pour toutes, voici : les hommes qui n’aident pas à mon perfectionnement : zéro. » Étais-je susceptible, à vingt-huit ans, d’aider au perfectionnement de Michaux ? Poser la question, c’est y répondre, hélas ! J’ai renoncé à essayer de pousser plus loin ce qui avait été un exorbitant avantage. Pauvre de moi ! Mais au moins puis-je témoigner que ce « passant considérable », pour user de la formule de Mallarmé saluant Rimbaud, en dehors de tout intérêt mesquin, professionnel ou autre, de tout calcul, de toute raison, savait parfois dire : donc c’est oui.